SOLO分類評價理論指導下的化學“三重表征”教學研究

張一川

[摘要]在分析SOLO分類評價理論和“三重表征”教學內涵和特點的基礎上,以人教版化學選修4“金屬的電化學腐蝕與防護”的教學為例,探究SOLO分類評價理論的四層次結構發展水平及“三重表征”教學對引導學生構建“金屬的電化學腐蝕”核心概念的價值。

[關鍵詞]SOLO分類評價;三重表征;金屬的電化學腐蝕;金屬的電化學防護

[中圖分類號]

G633.8

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1674-6058( 2020)23-0060-04

一、問題的提出

作為一種質性評價方法,SOLO分類評價理論能夠評價學生學習結果中所隱含的思維系統的結構層次、發展階段與趨勢,利于教師制訂教學目標、實施教學以及檢測教學效果,同時體現學生解決問題過程中認知發展的層次和規律[1]。“三重表征”是指學生在化學學習中形成的對物質及其變化所特有的宏觀表征、微觀表征、符號三種表征形式[2],學生不僅要認識和理解這三種表征,更要在表征之間形成實質性的聯系,只有這樣方能構建良好的化學認知體系,解決化學問題。

“金屬的電化學腐蝕”是高中化學核心概念之一。學生在構建“金屬的電化學腐蝕”概念時,需要先依據電化學知識建立原電池模型,繼而分析金屬腐蝕的具體情況,最終結合實際情境提出金屬防護的方案。可見,學生構建概念的過程是一個層級遞進的過程,教師需要從多重角度和層面進行引導,培養學生的模型認知素養。

為此,本文結合SOLO分類評價理論和化學“三重表征”,以“金屬的電化學腐蝕與防護”的教學為例進行理論和實踐教學研究,以期幫助學生構建概念,并為電化學系列教學提供借鑒。

二、理論研究概述

1.SOLO分類評價理論

SOLO分類評價理論(Structure of the ObservedLearning Outcome)反映了學生的認知發展水平,提供了一個系統的途徑用以描述學生在復雜性增長過程中的表現情況,并將學習水平由低到高劃分為五個層次[3-4]:(1)前結構:學生被先期階段的無關方面干擾,基本上無法理解和解決問題;(2)單點結構:學生注意到問題的相關領域,但只涉及單一要點,找到一個解決問題的線索就形成結論;(3)多點結構:學生簡單羅列解決問題的若干要點,但要點之間相互獨立,難以形成相關的知識網絡;(4)關聯結構:學生能夠聯系問題的多個要點,使之有機結合,繼而讓整體具有了連貫的結構和意義;(5)拓展抽象結構:學生能夠把關聯的結構類推并概括到更高的抽象水平,表現出較強的創新意識。

SOLO分類評價理論用具體的水平轉換解釋了學生認知發展的層次規律,利于教師了解學生在問題處理和知識學習上所處的結構水平,以制訂對應的教學目標,指導教學實踐,設定學生的質量評價,促進學生向著更高層次水平發展。

2.化學“三重表征”教學理論[5-6]

化學學習主要是研究宏觀性質、微觀組成結構以及通過化學式、化學方程式等表示物質的組成、結構和變化,即通過“宏觀一微觀一符號”三重表征來認識和理解物質,并在表征之間進行相互轉換。宏觀表征是指人類感觀可以直接感知到的宏觀現象、物質性質及用途等宏觀層面的表征;微觀表征是指對物質微觀組成結構、微粒運動及相互作用、反應機理等微觀層面的表征;符號表征是指化學式、化學方程式等化學用語的符號形式的表征。三重表征的有機整合有助于學生從整體上認識和理解物質及其變化過程,培養學生的圖像和信息處理能力[7]。

三、教學設計

1.教學內容與目標

《普通高中化學課程標準(2017年版)》要求化學學習研究要注重宏觀與微觀相聯系,了解實驗、假說、模型、比較、分類等方法的運用;在化學反應與電能主題上要求認識化學能與電能相互轉化的實際意義及其重要應用,了解金屬發生電化學腐蝕的本質,知道金屬腐蝕的危害,了解防止金屬腐蝕的措施。金屬的腐蝕是學生在日常生活中常接觸到的現象,且在初三的化學學習中,學生學習了鋼鐵腐蝕的基本條件;在高一、高二的電化學學習中,學習了原電池和電解池的基本原理,這為接下來學習金屬的電化學腐蝕做好了理論鋪墊。據此,結合教學內容和學生的認知發展規律,確定如下教學目標:

(1)通過模擬鐵釘腐蝕,結合原電池模型,剖析金屬的兩種電化學腐蝕——析氫腐蝕和吸氧腐蝕,培養模型認知素養。

(2)根據鐵釘腐蝕實驗現象,分析溶液中的微粒變化,并書寫相應的反應方程式,繼而形成對金屬電化學腐蝕三重表征的認識。

(3)鑒于金屬發生腐蝕的本質原因,利用所學的電化學知識探討防止金屬腐蝕的方法,培養科學探究與創新意識素養。

(4)感性認識金屬防腐可以利用腐蝕的本質,結合電化學的方法來解決,體會科學對生產生活的重要指導價值。

2.基于SOLO分類評價理論的化學“三重表征”教學過程

在SOLO分類評價理論的指導下,本節課的化學“三重表征”教學流程如圖1所示。

(1)環節1:單點結構——宏觀表征

教師:展示生活中常見的煤氣灶腐蝕和輪船外殼腐蝕圖片,介紹金屬腐蝕的危害和兩種腐蝕類型(化學腐蝕和電化學腐蝕),并結合初中化學實驗探究活動“鐵釘腐蝕條件的探究”,引導學生回顧金屬電化學腐蝕的條件。

學生:閱讀課本,了解金屬腐蝕造成的損失和危害;根據“鐵釘腐蝕條件的探究”的實驗現象,回憶金屬腐蝕的相關知識。

設計意圖:從生活中常見的鋼鐵腐蝕出發,激活學生對金屬腐蝕的已有知識經驗。學生在此階段若通過觀察宏觀的實驗現象,能羅列出金屬腐蝕的一般條件,說明學生的認知達到了單點結構的認知水平。

(2)環節2:多點結構——“宏觀一符號”表征

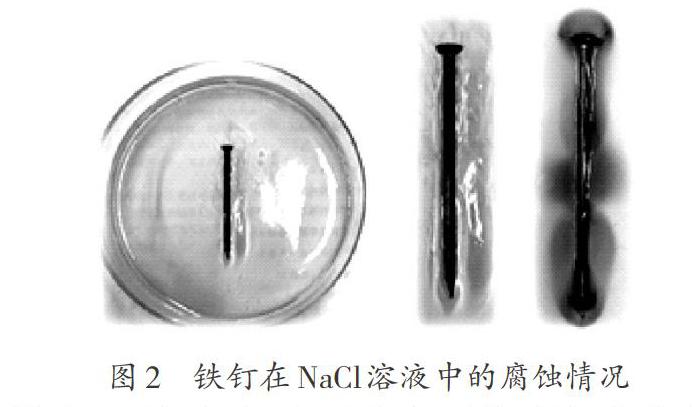

教師:在混有NaCl、酚酞和K3[Fe( CN)。]溶液的瓊脂中[8],嵌入一枚已除去表面氧化膜的鐵釘,模擬船只在海水中的腐蝕。請同學們觀察實驗現象(如圖2),并用反應方程式解釋。

學生1:溶液中出現藍色,說明溶液中產生了Fe2+,Fe - 2e-= Fe2+。

學生2:溶液中出現紅色,說明溶液呈堿性,產生了OH-,02+ 4e-+ 2H2O= 40H-.

學生3:產生OH-的原因也可能是2H20+2e-=H2↑+20H-。

教師:如何設計實驗證明OH-的產生是消耗了O2還是產生了H2?

學生4:利用壓強差開展探究性實驗,如果壓強減小,說明消耗O2,如果壓強增大,說明產生H2。

學生5:如圖3,紅墨水中的導管出現一段高于液面的水柱,說明OH-的產生消耗O2,由于溶液呈中性,因而產生OH-的原因是O2+ 4e-+2H20= 40H-。

設計意圖:利用瓊脂代替水溶液,可減緩離子的移動速度,讓學生更加直觀地看到離子的顏色和擴散情況。學生在此環節需要挖掘現象產生的本質原因,調動多點結構的思維,進行發散性思考,特別是OH-的出現需要利用電化學知識進行多角度猜想,從而設計探究性實驗,推導結論。

(3)環節3:關聯結構——“宏觀一微觀一符號”表征

教師:結合鐵釘的主要成分,想一想當鐵釘浸入NaCI瓊脂溶液后,反應體系發生了怎樣的反應?其反應原理是什么?

學生1:鐵釘的主要成分是鐵和碳,鐵釘浸入NaCI溶液中,形成Fe-C-NaCI原電池,Fe作為負極,失電子,形成Fe2+,空氣中的氧氣在正極C上得電子,形成OH-。

教師(補充):在生活中,鋼鐵的碳和鐵以及溶有氧氣的水膜形成了微小的原電池遍布在其表面,使鋼鐵發生了電化學腐蝕,這樣的腐蝕現象叫吸氧腐蝕。金屬的這種腐蝕現象通常在中性、堿性或弱酸性溶液中易發生。請同學們結合電極反應式書寫總反應式。

學生2:書寫吸氧腐蝕的總反應式時,發現生成的Fe(OH)2在空氣中不穩定,會先轉化為Fe(OH)3,繼而轉化為鐵銹Fe203·xH20。(如圖4)

教師(追問):鐵釘還會發生其他的電化學腐蝕現象嗎?

學生3:當鐵釘遇到較強酸性的電解質溶液時,正極發生的反應是2H++2e-=H2↑,即析氫腐蝕。(如圖5)

設計意圖:使學生能夠明確鐵釘的主要成分、腐蝕現象以及電解質溶液環境,構建原電池基本模型,找到金屬相應的電化學腐蝕類型。學生在解決金屬腐蝕問題的過程中認知要達到關聯結構水平,即以原電池模型為基礎,將宏觀實驗現象、微觀微粒變化以及相應的電極反應式和總反應式這三重表征聯系在一起。

(4)環節4:拓展抽象結構——“宏觀一微觀一符號”表征

教師:析氫腐蝕和吸氧腐蝕均為電化學腐蝕,你能發現金屬發生腐蝕的本質原因嗎?

學生1:比較活潑的金屬失去電子而被氧化。

教師:請同學們根據金屬腐蝕的本質及電化學知識,思考:①如何延長輪船在海上的使用時間?②海水環境下的鋼鐵閘門受到海水中各種物質的作用而腐蝕失效,如何解決這一問題?

學生2:在金屬表面涂油漆。

學生3:用電鍍的方法在輪船的表面鍍一層保護金屬。

學生4:尋找比鐵更活潑的金屬鍍在輪船表面,讓船面的金屬作為正極。

學生5:將鋼鐵閘門與電源的負極相連,形成陰極。

教師(小結):先從原電池原理出發,結合實驗(如圖6),提出犧牲陽極的陰極保護法,并歸納陽極金屬的選擇;再從電解原理出發,提出外加電流的陰極保護法;同時對其他保護方法進行歸納整理。

設計意圖:讓學生在理解金屬電化學腐蝕原理的基礎上,結合金屬腐蝕的本質,根據原電池正負極以及電解池陰陽極的反應實質進行金屬防護方案設計;在設計過程中還要考慮到金屬的實際用途以及所處的環境,繼而優化防銹措施。能夠多方位考慮并解決這類問題,說明學生的認知達到了拓展抽象結構水平。

四、教學思考

結合SOLO分類評價理論,引導學生從鐵釘腐蝕的實驗現象出發分析金屬腐蝕的原因,最后提出防止金屬腐蝕的方案設計,促使學生的認知從單點結構水平到拓展抽象結構水平發展,體現了學生思維逐級遞進的過程。SOLO分類評價理論不僅能指導教師更有層次地進行教學,更為評價學生學習和思考的方式提供了依據。教師在課后可以依據SOLO分類評價理論的幾個層次,對教學內容進行問題編制,以鞏固和考查學生的學習效果。

化學“三重表征”教學要求教師引導學生從宏觀、微觀及符號三個方面建立對化學概念的認識。宏觀實驗現象是學生認知形成的基礎,本節課利用瓊脂代替水溶液,減緩離子的移動速度,讓學生更加直觀地看到離子的顏色和擴散情況,有助于學生后續分析微粒成分,書寫相應的反應方程式。除傳統實驗外,還可引人數字化手持技術進行定量實驗探究,通過傳感器和數據采集器,將電化學腐蝕的兩種情況以曲線形式進行呈現,培養學生定量分析的能力。

目前,教師不僅關注電化學腐蝕實驗的改進,還探索不同教學策略和教學模式,以幫助學生建立多維度的認知[9]。基于SOLO分類評價理論的“三重表征”教學實踐,對于整個電化學體系的教學是非常適用的。例如,通過單液原電池的反應現象,分析微粒的運動情況,書寫反應方程式,并結合單液原電池的不足進行設計改良,最終認識日常生活中應用的化學電源。電化學知識貫穿整個高中階段,教師可以根據教學內容和目標,幫助學生形成不同結構水平的知識構建。

[參考文獻]

[1]陳徽,錢揚義,李孟彬,等.SOLO分類評價理論在化學教學中的應用[J].化學教育,2008( 10):25-27+60.

[2]畢華林,黃婕,亓英麗.化學學習中“宏觀一微觀一符號”三重表征的研究[J].化學教育,2005(5):51-54.

[3]黃愛民.國內SOLO分類評價理論在中學化學應用研究的綜述[J].化學教學,2013(1):6-8.

[4]馮翠典,高凌飚.現狀與反思:SOLO分類法國內應用研究十年[J].教育測量與評價,2009( 11):4-7+11.

[5]劉志華,李佳.基于SOLO理論的思維導圖建構三重表征整體關系的教學研究[J]化學教育,2016(9):24-28.

[6]唐紅珍.提升三重表征融合能力的教學策略研究:以高中化學“電解質的電離”教學為例[J].化學教育,2016(23): 20-24.

[7]耿亞萍.基于POE策略、三重表征和SOLO分類理論的教學研究:以“電能轉化為化學能”為例[J].中學化學教學參考,2017( Z1):8-11.

[8]許聘藝,王德明,吳梅芬.鐵釘銹蝕實驗的新觀察[J].化學教育,2017( 17):47-49.

[9]林建芬.基于PDEODE策略和四重表征模式探討“金屬電化學腐蝕”概念的進階教學[J].中學化學教學參考.2016(5):11-14.

(責任編輯 羅艷)