黃石地區新型冠狀病毒肺炎防疫定點醫院三級防護裝備所致醫務人員頭面部壓傷的相關因素分析

鄭娟 蔡崔春 李燦 史青凌 李曉紅 沈龍芳 張櫨尹 張嫚茹 莫永珍

器械相關性壓力性損傷 (DRPI)是指由于使用用于診斷或治療的醫療器械而導致的壓力性損傷,其損傷部位形狀與醫療器械形狀一致[1]。在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)防控期間,醫護人員奮戰在臨床一線,需佩戴三級防護裝備,僅頭面部就需佩戴醫用防護口罩、護目鏡、防護面屏及外科口罩。在穿戴多重防護裝備持續工作的情況下,頭面部易發生DRPI,國內報道其發生率為26.58%~57.51%[2-4]。本研究對黃石地區進入隔離病區佩戴三級防護裝備醫護人員的DRPI現狀進行橫斷面調查,探究其發生的相關因素,以期為醫務人員頭面部DRPI的預防和治療提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 納入江蘇省支援黃石地區抗擊COVID-19疫情并進入隔離病區工作的醫務人員。醫護人員需按規定佩戴三級防護裝備,包括醫用防護口罩、護目鏡、醫用外科口罩、防護面屏、隔離衣、防護服、乳膠手套等,自愿參加調研。排除標準:皮膚有基礎疾病;問卷不完整者。

1.2 問卷設計 通過文獻檢索、專家咨詢等方法完成問卷設計。問卷內容包括:(1)醫護人員性別、年齡、職稱、工作崗位。(2)主觀皮膚類型:是指受試者根據自己面部皮膚油膩及干燥程度的主觀感受,將皮膚分為干性皮膚、油性皮膚、中性皮膚、混合性皮膚[5]。本調查中將中性皮膚視為正常皮膚;敏感性皮膚常表現為在接觸外界的冷、熱、日光等刺激后,皮膚出現灼熱、刺痛、瘙癢及發紅等癥狀。(3)持續佩戴防護用品工作時間。(4)工作結束是否發生DRPI,發生部位及損傷程度。(5)是否采取預防措施及具體方法。其中DRPI組織損傷程度分期參考美國國家壓瘡咨詢委員會(National Pressure Ulcer Advisory Panel,NPUAP)2016年4月13日發布的指南推薦標準。1期壓傷:局部皮膚完好,出現壓之不變白的紅斑。2期壓傷:皮膚損傷達真皮層,漿液性水皰。3期壓傷:全層皮膚缺失,傷口可見脂肪。4期壓傷:全層皮膚和組織缺失,可見筋膜、肌肉、肌腱、韌帶、軟骨或骨頭。深部損傷:指完整或破損的局部皮膚出現持續指壓不變白的深紅色、栗色或紫色,或表皮分離呈現黑色的傷口床或充血水皰。不可分期:由于傷口床被腐肉和(或)焦痂掩蓋,不能確認組織缺失的程度。

1.3 調查方法 采用問卷星調查方法,先在本院發熱門診對20名護士進行預調研。經反復調試最終確認后,在2020年2月27 日至3月4 日期間,對黃石地區醫務人員推送問卷,自愿參加。設定所有選項為必填項,以保障資料的完整性。問卷數據導出后,由研究人員對數據進行整理,排除有邏輯錯誤的問卷。此次回收問卷98份,剔除三級防護不完善27份,不完整答卷3份,重復答卷3份,工作前頭面部皮膚已有損傷1份,剩余有效問卷64份。

1.4 統計學方法 采用SPSS 25.0軟件進行數據分析。計數資料用百分(%)表示,組間比較采用卡方檢驗或Fisher精確檢驗。采用二分類多因素非條件 Logistic 回歸分析發生DRPI的獨立危險因素。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 頭面部DRPI發生情況 64名醫護人員中,發生DRPI 30例,其中男5例(16.7%),女25例(83.3%),DRPI發生率為47.9%。共發生71處DRPI,平均每位醫護人員頭面部有2.4處壓傷。壓傷最多部位是鼻部,其次是面頰。DRPI組織損傷程度最多見的是1期壓傷,占86.0%。見表1。

表1 頭面部DRPI壓傷部位及程度(n,%n=71)

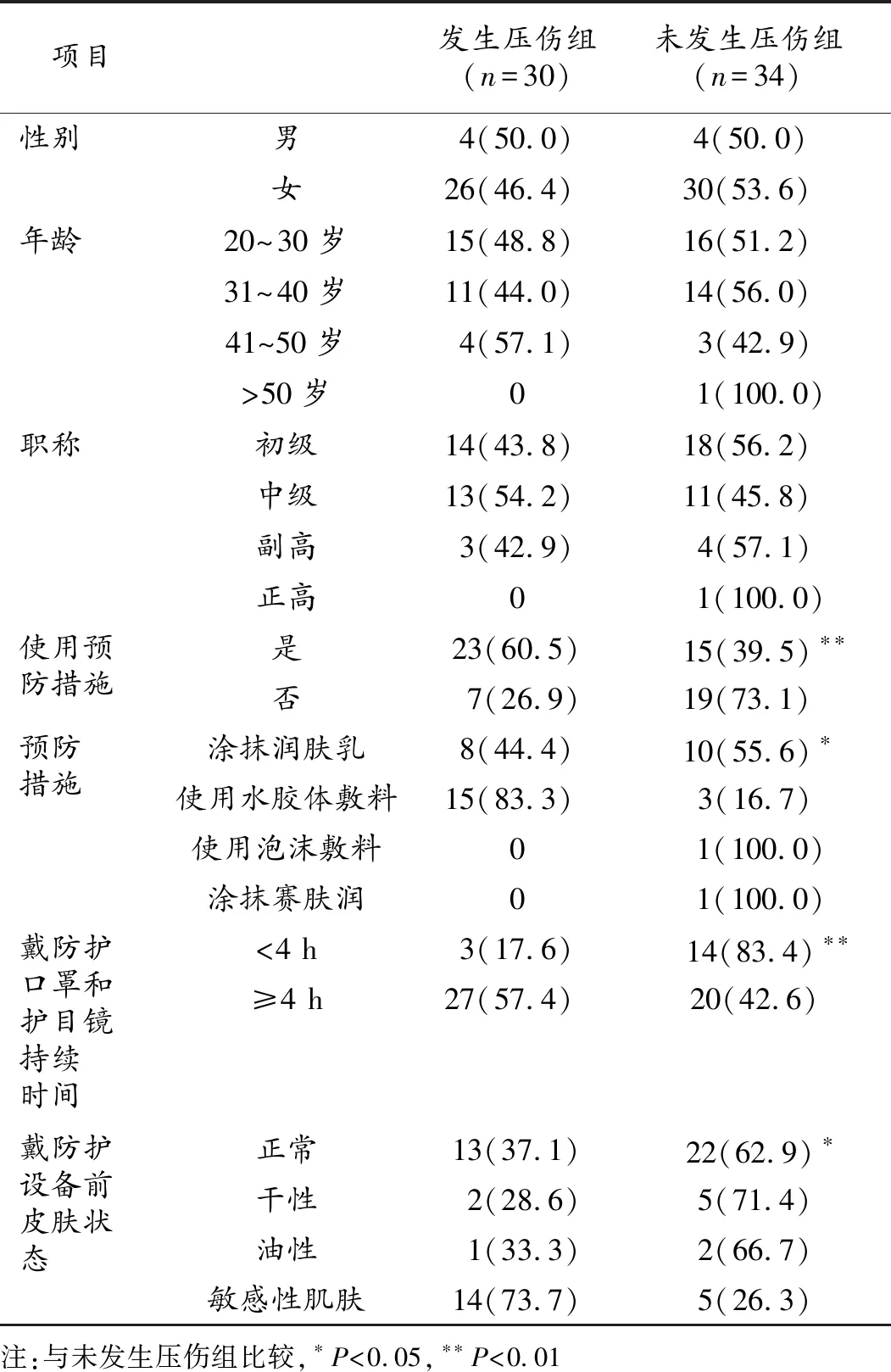

2.2 影響DRPI發生的單因素分析 單因素分析顯示,穿戴前皮膚狀態,穿戴防護設備的持續時間,穿戴設備前是否采取預防措施及所采取的預防措施與發生DRPI有關(P<0.05)。見表2。

表2 DRPI影響因素分析(n,%)

2.3 影響DRPI發生的多因素Logistic回歸分析 將單因素分析有統計學意義的變量納入多因素Logistic回歸分析。結果顯示,敏感皮膚與正常皮膚相比,其發生DRPI的風險增高(OR=6.676,95%CI:1.387~32.121);與無預防措施相比,使用水膠體敷料預防DRPI反而增加了壓傷風險(OR=8.366,95%CI:1.567~44.665)。

3 討論

醫護人員在防疫一線工作時,需穿戴多層防護裝備,在防護裝備持續與醫護人員頭面部皮膚緊密貼合下,頭面部皮膚壓力增高,導致與防護用品接觸部位的皮膚持續受壓,造成DRPI。本次調查發現,醫護人員的DRPI發生率為47.9%,發生部位以鼻部和面頰最為多見,組織損傷程度多為1期,占86.0%,結果與其他研究一致[3-6]。

本研究也發現,敏感性皮膚的醫護人員發生DRPI概率高于皮膚正常人群。這可能與敏感性皮膚角質層含水量低,角質層皮膚粘合力減弱,致使皮膚角質層屏障功能受損,皮膚抵御外界侵蝕能力降低有關[7]。皮膚物理屏障受損害后,微生物會侵入皮膚深層,導致皮膚微生態紊亂,加重皮膚受損[8]。因此需要重視敏感膚質對皮膚壓力性損傷的影響,進一步研究保持皮膚微生態穩定的護理措施。

在本研究中,醫護人員使用水膠體敷料預防DRPI的效果不佳,這與多數研究者研究結果不一致[9]。水膠體敷料由親水性的高分子顆粒(水膠體)與橡膠彈性體、低過敏性醫用黏膠等共同組成[10],被廣泛用于臨床多方面,且效果顯著。如Ⅰ、Ⅱ期頭面部器械性壓傷的預防與治療,燒傷、整形供皮區的治療[11],各類淺表傷口和整形美容傷口的治療,慢性傷口上皮形成期及靜脈炎的預防與治療等[12]。由于水膠體敷料使用方便,適合多種類型的低滲出性傷口,臨床普通醫護人員在預防DRPI時會優先選擇使用水膠體敷料,但是忽略了防護設備對頭面部皮膚微環境的影響,如過度潮濕限制了水膠體敷料的使用,也忽略了因防護要求水膠體敷料移除時對皮膚撕拉造成的損害。本次調查的醫護人員均采取三級預防,需穿戴多層防護設備,皮膚悶熱、出汗,形成頭面部高溫、高濕的微環境。研究證實受壓界面皮膚溫度增高是壓力性損傷發生的重要因素[13],過度潮濕的皮膚不僅增加皮膚負擔,減弱皮膚屏障功能[14],還導致水膠體敷料吸水后,分散在橡膠中的水解膠體溶脹,溶脹會使敷料失去完整性,從而降低敷料的功效。同時溶脹的水膠體會脫離橡膠基底,殘留在皮膚上[15],增加皮膚摩擦力。抗疫工作人員每天清潔面部皮膚前需要移除水膠體敷料,由于水膠體敷料黏性較好,在移除過程中易撕拉皮膚,增加了皮膚屏障受損的可能,造成預防壓力性損傷的效果減弱。

本次研究不足之處在于納入的樣本數量較少,且進入疫情防控的隔離病區中,護士比例高于其他人員,因此本文呈現性別偏差。本次調查防護用品相關的壓傷判斷采取自我報告方式,雖然調查對象為臨床醫護人員,并且在問卷中對相應的分期臨床表現進行了詳細的描述,但是與具備專業知識的觀察員進行現場評估獲得的結果可能存在一定的偏差。

綜上所述,COVID-19疫情下,醫護人員雖然采取了預防措施,但是防護口罩面罩等防護器具相關壓傷的發生率仍然較高。因此,對防護器具相關性壓傷的預防措施還需進一步完善和規范。

致謝:蔡崔春為援鄂醫療隊成員,為本研究的樣本收集整理作了很大貢獻。