基于標準化物聯網智能傳感器的變電站狀態感知系統研究

李 琮,胥明凱,潘慧超,付兆遠,許志元

(國網山東省電力公司濟南供電公司,山東 濟南 250012)

0 引言

隨著電網快速發展,傳統運檢模式已無法適應企業的新時代戰略目標。國家電網有限公司在運檢智能化方面進行了長期探索,特別是自2018 年步入智能運檢建設的快車道以來[1],積累了豐富經驗。但面向泛在電力物聯網工作要求和電網設備智能化管理需求,仍存在一些不足。一是狀態感知體系尚不完善,有效的帶電檢測和在線監測技術手段較少,監測裝置運行不穩定,配置標準不高,缺陷檢出率低,實用化程度應進一步加強;在線監測裝置通信和電源等相關配套技術難以滿足復雜的運行環境要求,無法做到設備狀態全面感知。二是技術標準體尚未統一,各類監測裝置分散獨立,技術標準、傳輸協議不統一,業務融合度不足,不能實現互聯互通;各專業信息化系統建設未開展頂層設計,部分自建信息化平臺形成數據孤島,難以滿足設備管理精益化、信息化、智能化要求。三是“大云物移”技術尚未全面應用,已推廣的智能運檢技術尚處于起步階段,體系架構尚不完善,狀態感知技術手段缺失,無法覆蓋運檢業務,缺乏多源業務綜合分析決策的智能化應用。

因此,面對重大發展機遇,亟須開展輸變電設備物聯網關鍵技術研究、試點應用驗證和標準體系建設。闡述基于“云-管-邊-端”架構的標準化物聯網智能傳感器的變電站狀態系統技術方案,并選取兩座變電站完成試點驗證,構建開放、共享、共生的變電設備物聯網生態體系,推動運維模式向更智能、更高效、更安全轉變。

1 系統技術路線

選取兩座220 kV 變電站開展感知層試點建設,按照“互動感知、開放互聯、融合分析”的原則,實施“321”重點工程,即:針對“三類重要設備”(變壓器、組合電器、開關柜),搭建“兩層網絡”(無線傳感網、數據傳輸網)、應用“一個平臺”(物聯網平臺),全力攻堅典型場景,樹立示范效應,逐步建立智能、共享的物聯網生態系統,全面提高運檢效率效益和管理穿透力[2]。

1.1 總體架構

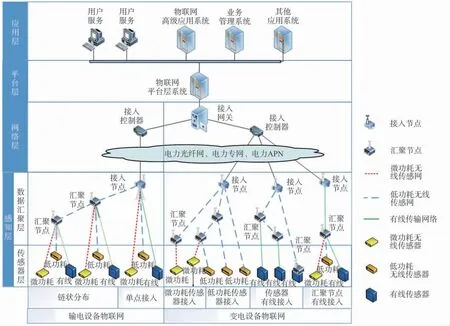

依據國家電網有限公司發布的《輸變電設備物聯網建設方案》,輸變電設備物聯網整體架構分為4個層級:感知層、網絡層、平臺層和應用層,分別對應“云-管-邊-端”,系統架構如圖1 所示。

1.2 感知層

圖1 輸變電設備物聯網系統架構

感知層由各類物聯網智能傳感器[3]、匯集節點、接入節點組成,用于實現傳感信息采集、匯聚、上傳及邊緣計算,分為傳感器層與數據匯聚層兩部分。變電站組網方案如圖2 所示。系統中接入的傳感器包括4 個類型:微功耗無線傳感器(A—E)、低功耗無線傳感器(F、G)、傳統有線傳感器(H、I)、其他智能輔助傳感器的接入。其中感知層無線協議采用低功耗局域網無線標準(Long Range Radio,LoRA)。

圖2 變電站組網方案

微功耗傳感器(A—E)。針對小數據量微功耗需求的等電位安裝的測溫、溫濕度、振動等傳感器,通過微功率無線網進行接入,匯聚節點(1—5)利用節點組網協議組成支持多跳的無線傳感器網絡,最終將數據匯聚到接入節點。其中匯聚節點1 對匯聚節點2、4 起到數據中繼作用。

低功耗傳感器(F、G)。針對超聲波局放、特高頻局放、泄漏電流等具有一定連續數據傳輸、采集功耗相對較大的低功耗傳感器(F、G)支持節點組網協議,低功耗傳感器直接與接入節點連接,或經由一個或多個匯聚節點與接入節點連接,通過接入節點對接網絡層。

有線傳感器 (H、I)。針對站端已經安裝的油色譜、避雷器泄漏電流等傳統有線傳感器,如圖2 所示,將IED 與匯聚節點進行有線連接,通過匯聚節點4 和匯聚節點5 統一接入到無線傳感器網絡中或從站端直接接入。

其他智能輔助傳感器。針對其他一些基于TCP/IP 等協議的寬帶智能輔控系統,例如攝像頭、機器人、部分已安裝環境監測傳感器等,可以通過智能輔控節點直接連接到接入節點上。

圖2 中的接入節點是整個無線傳感器網絡的控制中心,對網絡內的所有節點和傳感器進行管理和數據采集。接入節點終端內置智能計算單元,以容器方式實現業務軟件APP 化,采可靈活配置邊緣計算模型并就地運算,如多通道數據同步計算、復雜閾值算法計算、跨傳感器數據的設備狀態融合智能診斷、基于人工智能的缺陷識別等能力。接入節點通過VPN 網絡或電力光纖網,將狀態數據和管理數據送入電力內網的管理平臺。同時計算前端傳感器的測量值,實時控制智輔等系統開啟,實現站內智能聯動。

1.3 網絡層

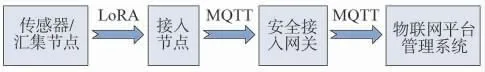

網絡層由電力VPN 通道、電力光纖網等通信通道及相關網絡設備組成,為變電設備物聯網過電力光纖網通過防火墻將數據發送至內網物聯網平臺層管理系統,數據傳輸協議采用標準消息隊列遙測傳輸 (Message Queuing Telemetry Transport,MQTT)協議,數據流向如圖3 所示。

1.4 平臺層

物聯網平臺管理系統具備物聯網設備管理、邊緣計算配置和物聯網數據存儲3 大基本功能[4]。通過對物聯網各類傳感器及網絡節點裝備的管理、協調與監控,對物聯網邊緣計算算法進行遠程配置,實現多源異構物聯網數據的開放式接入和海量數據存儲。平臺層部署采用統一集中部署方式,實現應用的彈性擴展,包括物聯網設備管理與數據存儲、感知數據計算分析和感知數據分享服務功能,平臺層架構如圖4 所示。

圖3 變電站網絡層數據流向

1.5 應用層

應用層在平臺層數據支撐、算力提供及展現組件的基礎上,融合其他系統數據,對物聯網感知數據進行高級分析應用[5]。全面應用“大云物移智”技術,結合輸變電典型應用場景需求,依托電網運檢智能化分析管控系統,以微應用模塊為交互窗口對結果進行集中展示,實現輸變電設備物聯網各類數據信息的及時推送和實時分析。

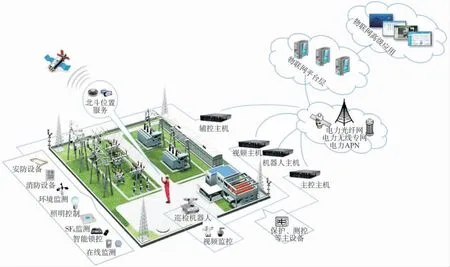

2 應用場景

選取兩座220 kV 變電站全面完成泛在電力物聯網感知層建設,在變壓器、組合電器、開關柜等主設備全面部署溫度、局部放電、振動、水浸等10 類智能微(低)功耗無線標準化傳感器,共計456 個,通過匯聚節點和接入節點實現組網及各類信息的全面接入和就地控制計算;接入節點通過安全可靠的網絡層將相關數據傳送到平臺層,在平臺層對數據進行匯集、管理,從平臺層傳送到電網運檢智能化分析管控系統中模塊和高級應用進行三維展示和融合分析,實現變電運檢業務的智能化、信息化管理。應用全景如圖5 所示。

通過部署基于標準化物聯網智能傳感器實現變電主設備和運行環境狀態的全面感知。對兩座變電站共計4 臺主變壓器新安裝套管介損及電容量、溫度、振動、局部放電、端子箱溫濕度等智能傳感器;對23 個220 kV 間隔、27 個110 kV 間隔安裝局部放電、SF6壓力、微水智能傳感器;對96 面開關柜安裝觸頭溫度、柜體模糊測溫、局部放電、溫濕度等傳感器;實現變電設備狀態全方位實時感知和預警,通過在兩座變電站各設備室和電纜夾層加裝溫濕度傳感器、水浸傳感器等實現變電站和設備運行環境狀態感知和風險預警。并將數據上傳至平臺層和應用層進行三維展示和診斷分析,如圖6 所示。

圖4 物聯網平臺管理系統整體架構

圖5 應用場景平臺層整體架構

圖6 傳感器現場安裝及三維展示

3 結語

詳細介紹了基于“云-管-邊-端”架構的標準化物聯網智能傳感器的變電站狀態系統感知層、網絡層、平臺層、應用層技術方案,并通過選取兩座220 kV 變電站完成試點應用驗證,建立了開放式、可擴展的變電物聯網生態體系,實現了設備全息感知和立體巡檢,推動運檢業務模式向自動化、智能化、集約化轉型。下一步將在智能傳感器類型拓展、邊緣計算算法開發、融合分析展示方面做進一步研究,切實降低人員現場巡檢工作強度,提高運檢工作效率,提升設備管理水平。