水利水電工程征地移民70年

姚玉琴

(水利部水利水電規劃設計總院,北京 100120)

0 引 言

水利水電工程在帶來巨大經濟效益、社會效益的同時,將不可避免地淹沒土地、房屋及專項設施。因工程建設引起的非自愿移民既是中國的難題,更是世界性難題。水庫移民安置是水利水電工程建設的重要組成部分,移民安置妥善與否,與國家政治、經濟、社會狀況密切相關。

水利水電工程水庫淹沒普遍存在以下特點:(1)水庫淹沒面積大,遷移人口多,常常形成區域性的村莊、集鎮、縣城的整體遷移,以及連片的大量良田沃土和林地淹沒;(2)淹沒影響的各種區域性基礎設施多,有公路、鐵路、港口、碼頭等交通設施,輸變電設施,通信設施,軍事設施以及文物古跡等;(3)移民安置難度大,在安置區恢復重建生產力(土地整理,生產設施完善,植樹造林等)花費時間長,專項設施恢復重建代價高;(4)移民融入當地社會難度大,移民在安置區重構社會、文化、人際關系網絡需要假以時日;(5)移民安置是一項重建社會-經濟的系統工程,會給地區經濟社會帶來重大影響。

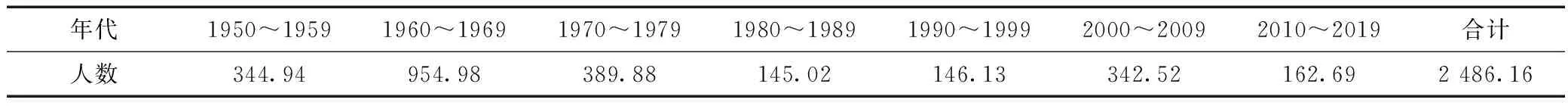

從1949年到2019年,我國水利水電工程水庫移民人數累計有2 486萬人(包括建國初期搬遷移民的后代)。按每十年劃分的移民人數統計見表1。

1 我國水利水電工程移民安置發展歷程

新中國成立70年來,我國水利水電工程建設取得了巨大成就,已從水利水電弱國,發展成為世界水利水電大國和水利水電強國,實現了從“融入”到“引領”的歷史性轉身。建國初期我國僅有幾十座水庫,目前已擁有98 000多座水庫(水電站),安置了2 486萬水庫移民。從建國初期的“重工程、輕移民,重建房、輕生產”到現在實行開發性移民方針、將移民安置納入區域經濟社會發展和生態環境保護軌道,從建國初期沒有專門的移民安置法規、政策到現在的針對性法規、規范,從建國初期管理體制機制不全到目前基本完善,從建國初期沒有移民規劃設計理論、技術到目前規劃設計技術完善、設計隊伍力量穩定,移民工作經歷了具有中國特色的發展道路。回顧70年來水庫移民工作發展歷程,結合我國工程移民政策頒布情況,移民安置可以分為以下5個時期。

表1 不同歷史時期移民人數 萬人

1.1 發軔期(1949年~1957年)

我國繼農村土地改革后完成了城市社會主義改造,從1953年開始第一個五年計劃。1953年12月政務院頒布《國家建設征用土地辦法》,征地補償原則:應根據國家建設的需要,保證國家所必需的土地,又應照顧當地人民的切身利益,必須對土地被征用者的生產和生活有妥善的安置,凡有荒地、空地可利用的,應盡量利用,不征用或少征用人民的耕地良田。按照“盡一切努力保證不降低原有生活水平,依據淹沒損失計算補償投資”的原則,對被征用的房屋、水井、樹木等附著物及種植的農作物,按公平的合理代價予以補償。1953年水利部明確規定:“必須保證被遷移人口生活水平不低于遷移前的水平,保證找到土地和職業。在遷移時盡可能由政府發給足夠的遷移賠償費。”遷移時盡可能地做到不損害接受地區的群眾利益,同時還要開展細致的政治思想工作,做到對新來戶不排擠、不欺生。

新中國初期,人民群眾個人財產很少,水庫淹沒實物指標較為單純,按實物補償,體現了“等價交換”原則。通過劃撥或調劑土地以置換受淹沒土地,房屋、附屬設施等基本等價補償。

農業合作化時期,農村土地由原來的農民私有變為農業生產合作社所有,土地所有權發生了根本性的變化。這個時期土地補償費或安置補助費都發給合作社統一使用,屬于私人的補償費才發給個人,專項設施項目都由相關部門負責遷建。征用合作社土地,對社員生產沒有影響的,不發給補償費[1]。

這個階段移民工作特點是:新中國建立初期,盡管經濟還比較困難,但人民群眾當家做主,支持國家建設的熱情高漲。這一時期的移民群眾奮發向上,講政治、覺悟高,服從大局意識強,積極支援國家重點工程建設;加之當時全社會經濟發展水平較為落后,移民家庭財產少,經濟關系和生產關系簡單,工商業也不發達,庫區水電路等基礎設施基本是空白,移民工作主要靠政府通過宣傳動員組織實施。國家統籌安排,適當補償,通過劃撥或調劑土地方式安置移民。總體上移民安置比較穩定,移民也融入了當地社會。

1.2 探索期(1958年~1976年)

這個時期是我國進入全面建設社會主義時期,也是一個非常時期,開工興建了一大批水庫(水電站),移民人數眾多,占到全國水庫移民總數的一半。

1958年至1960年“大躍進”時期,掀起了興修水利的大規模群眾運動,工程建設追求大干快上。1966年~1976年“文化大革命”時期,多數移民機構被撤銷,人員下放,規章制度廢弛,管理工作混亂。工程建設中普遍存在“重工程、輕移民”、“重搬遷、輕安置”的現象。移民工作簡單化,主要靠行政命令,有的移民多次搬遷,有的移民安置時盲目后靠。同時,水庫移民安置沒有編制規劃的比較普遍,有的工程即使有移民安置規劃,也未能據以實施。據不完全統計,20世紀80年代以前的老水庫移民有82%以上是就近后靠安置[1-2]。移民補償不算細賬,不計差異性,按每個移民補償多少資金確定補償總投資。這一時期興建的水庫大多存在移民遺留問題,據不完全統計,在“大躍進”和“文化大革命”期間形成的水庫移民遺留問題大約占全國水庫移民遺留問題的90%左右。

在大躍進后的三年調整和第三個五年計劃時期,提出水利工作要糾正重建輕管,重大輕小,重骨干輕配套,重工程輕實效的“四重四輕”的缺點,并積極解決“大躍進”中的遺留問題。國家財政還撥出數億元水庫移民退賠專款,幫助移民恢復了一部分房屋。這個時期移民安置較好的水庫有劉家峽、龔咀、安砂水庫等。

這個時期移民安置工作主要特點是:工程建設采取所謂的“三邊”(邊勘測、邊設計、邊施工)措施,移民安置沒有規劃或規劃方案簡單且沒有認真執行,搬遷安置主要依靠行政手段,安置過程中“水趕人”的現象比較普遍;移民生產安置以后靠為主,導致庫周環境容量超載;存在的遺留問題較多。

1.3 初創期(1977年~1990年)

1978年開始改革開放,我國經濟建設進入一個新的高峰期,城市以及各項基礎設施建設需要占用大量土地,征地數量大大增加。隨著人口增加,人地矛盾越發突出,前期水庫移民遺留問題矛盾頻發,引起了國家高度重視。

這個時期國家日漸重視水利水電移民工作,首先從法規上規定了征用土地必須履行的法定程序和征地補償辦法。1982年5月14日經全國人民代表大會批準,國務院頒布了《國家建設征用土地條例》。其次,首次頒布了水利水電移民安置技術規范。1984年12月31日水利電力部發布了SD 130— 84《水利水電工程淹沒處理設計規范》。三是提出了變單純安置補償為開發性移民的政策。1986年7月29日國務院辦公廳批準并轉發了水利電力部《關于抓緊處理水庫移民問題的報告》,報告明確提出:“水庫移民工作必須從單純安置補償的傳統做法中解脫出來,改消極賠償為積極創業,變救濟生活為扶助生產;要使移民安置與庫區建設結合起來,合理使用移民經費,提高投資效益,走開發性移民的路子。”四是加強移民遺留問題處理。《關于抓緊處理水庫移民問題的報告》要求,“有關部門和地方人民政府要以認真負責的態度抓緊解決遺留問題,同時做好新建工程的移民安置工作,要把水庫移民安置工作同庫區開發建設結合起來,切實加強領導,分級負責,全面規劃,積極妥善地處理好水庫移民問題”。這一時期代表性水電工程有:隔河巖水電站、銅街子水電站、東風水電站、游龍羊峽水電站、五強溪水電站、漫灣水電站等。

1986年在《國家建設征用土地條例》的基礎上,修訂頒布了《中華人民共和國土地管理法》,首次明確規定了需要安置的農業人口的計算方法。第三十二條還規定:“大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置辦法由國務院另行規定”。

這一時期在新頒布的《中華人民共和國土地管理法》《水利水電工程淹沒處理設計規范》《關于抓緊處理水庫移民問題的報告》等法規政策、規范的指導下,既有新建水電工程的移民安置,又處理了一批老水庫遺留的移民問題,移民安置工作取得了很大成績,安置政策得到了貫徹實施。同時,這個時期也是我國“開發性移民”方針從萌發到提出的重要時期,如三峽工程早期研究論證開始探索“開發性移民”方針,“隔河巖移民模式”和五強溪水電站移民安置檢驗了“開發性移民”方針,奠定了我國開發性移民方針政策的基礎。

這個時期移民工作特點是:移民安置實現了從單純安置補償向開發性移民的重大政策轉變,移民安置法規規范逐步形成,移民管理體制機制初步建立,移民安置規劃設計理論、技術初步建立,探索了移民安置模式多元化,水庫移民工作逐漸走向規范化軌道。同時,國家開始重視并著手解決水庫移民遺留問題。

1.4 發展期(1991年~2005年)

以鄧小平1991年南巡講話為契機,我國進入改革開放的重要時期,經濟社會經歷著重大變革。以三峽工程為代表的特大型以及眾多大中型水電工程相繼開工建設,中國水利水電迎來了建設高峰,水電移民數量劇增,移民安置任務繁重。水利水電移民安置面臨著空前復雜的局面。為全面做好移民工作,推進工程建設,國家出臺了一系列政策法規規范,移民安置實踐創新進入全面發展的重要時期。以1991年國務院制訂發布的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》(國務院令[1991]第74號)(以下簡稱《移民條例》)為標志,中國水利水電移民事業進入快速發展期。

《移民條例》是在總結新中國成立40多年移民工作經驗教訓的基礎上制定的,也是我國第一部針對水利水電工程建設征地和移民安置制定的專項法規,初步形成了建設征地和移民安置工作制度框架。

在開發性移民方針指導下,部分中小型工程開始研究、探索實施逐年(長期)貨幣補償安置方式,如湖南朗江水電站、廣西容城水電站、廣東都平水電站等,實施了逐年貨幣補償(長期實物形態的逐年貨幣補償安置)。2004年2月24日,《廣西壯族自治區人民政府關于加強全區新建中小型水利水電工程移民工作的通知》(桂政法〔2004〕8號)中明確“有條件的地方,要按照多數移民群眾的共同意愿,對水利水電工程建設征地和水庫淹沒土地實行長期補償的政策”,這是省級政府層面最早提出的類似逐年貨幣補償安置政策指導意見。

以《移民條例》頒布為代表,移民規劃設計規范相繼完善。因水利和電力行業分家,1996年,電力工業部發布了DLT 5064—1996《水電工程水庫淹沒處理規劃設計規范》,2003年水利部發布了SL 290—2003《水利水電工程建設征地移民設計規范》,移民安置前期規劃設計工作進一步規范化。

這個時期,國務院、行業主管部門和各級地方政府高度重視水庫移民工作,在加強領導、完善法規、統一認識、強化管理、開展科研、培養人才等方面做了大量工作,開辟了水庫移民工作新局面。這個時期所完成的或接近完成的水庫移民安置都進展得較為順利,安置效果良好。同時還解決了老水庫大部分移民遺留問題。

以三峽工程為例說明這個時期移民安置工作。三峽工程移民涉及湖北省、重慶市19區縣和重慶主城7區,共搬遷安置城鄉移民129.64萬人(不含壩區移民1.39萬人),遷建城市2座、縣城10座、集鎮106座。農村搬遷安置55.07萬人,其中外遷安置19.62萬人。外遷移民主要安置到上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、湖北、湖南、廣東、重慶、四川等12個省(直轄市)。三峽移民工程實行“統一領導、分省(直轄市)負責、以縣為基礎”的管理體制。實行移民任務和移民資金“雙包干”政策,移民資金實行“靜態控制、動態管理”和“統一計劃、分級管理”的原則,確保了移民任務按期完成、移民資金有效控制。這是舉全國之力支援三峽工程的具體體現。

本時期移民工作特點是:移民工作既有全國統一的法規,又呈現出較強的工程特色(如三峽工程)、地方特色(如貴州省)、流域特色(如大渡河流域),是一個“百家爭鳴、百家齊放”的全面發展時期。本時期移民安置政策逐步完善,移民工作管理體制機制完善、職責明確,規劃理論技術體系逐步完善。

1.5 深化期(2006年~2019年)

2006年,國務院以第471號令頒布了修訂后的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》(以下簡稱“471號令”)。以471號令頒布實施為標志,我國水利水電工程移民進入一個新的歷史時期。這一時期我國經濟高速發展,法制不斷健全,移民利益訴求多元化,工程開發建設環境發生了較大變化,移民工作面臨的問題更加復雜。由于面臨大量移民任務和空前復雜局面,從中央到地方都高度重視移民工作,及時出臺、修訂了一系列的政策法規和規程規范,結合安置實踐,不斷總結經驗創新理論,使我國的移民安置工作逐漸走向成熟化和制度化。

471號令的修訂主要有2大變化:一是移民安置的指導思想不再提倡就近后靠;二是補償標準不再與人均耕地掛鉤,大中型水利水電工程建設征收耕地的土地補償費和安置補助費之和為該耕地被征收前三年平均年產值的16倍。這2處修訂標志著2006年以后水利水電工程征地移民指導思想發生了較大變化。

2017年4月,國務院以679號令修訂了《移民條例》,這次修訂將471號令第22條修改為:“大中型水利水電工程建設征收土地的土地補償費和安置補助費,實行與鐵路等基礎設施項目用地同等補償標準,按照被征收土地所在省、自治區、直轄市規定的標準執行。”這次修訂強調了水利水電工程征地補償標準與其他基礎設施項目征地補償標準要一致,均按照被征收土地所在省、自治區、直轄市規定的標準執行。

2006年,國務院以國發[2006]17號印發了《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》,該意見統一了后期扶持政策,加大了對水庫移民的后期扶持力度。對納入扶持范圍的水庫移民每人每年補助600元,補助期限為20年。

這一時期,在移民安置規劃中除重點為移民恢復生產外,在基礎設施配套建設方面,考慮了結合當地社會經濟發展需要,充分尊重地方意見。隨著社會經濟的發展,移民需求的變化,部分電站移民開始選擇了無土安置方式,到城鎮謀求發展,完全脫離了農業生產安置。

廣西西江長洲水利樞紐在1992年初步設計報告中就提出采取逐年貨幣補償方式安置移民,后來設計工作中斷。2006年12月國家發展改革委核準該項目后,從2007年下半年開始,長洲水利樞紐工程庫區全面實施逐年貨幣補償安置,這是第一個正式實施逐年貨幣補償安置方式的大型水利水電工程。

2008年國家發展改革委核準了湖南托口水電站項目,同時也核準了托口水電站移民安置方式和移民安置規劃。這是國家發展改革委核準的第一個基于逐年貨幣補償安置方式安置移民的移民安置規劃。

這一時期水利和水電行業相繼修訂了移民規劃設計規范,移民安置技術標準更加細化,同時加強了水利水電工程移民前期工作,形成了一整套行之有效的法規和政策體系。2007年,水電水利規劃設計總院將DL/T 5064—1996《水電工程水庫淹沒處理規劃設計規范》修訂為8個規范,即DL/T 5064—2007《水電工程建設征地移民安置規劃設計規范》、DL/T 5376—2007《水電工程建設征地處理范圍界定規范》、DL/T 5377—2007《水電工程建設征地實物指標調查規范》、DL/T 5378—2007《水電工程農村移民安置規劃設計規范》、DL/T 5379—2007《水電工程移民專業項目規劃設計規范》、DL/T 5380—2007《水電工程移民安置城鎮遷建規劃設計規范》、DL/T 5381—2007《水電工程水庫庫底清理設計規范》、DL/T 5382—2007《水電工程建設征地移民安置補償費用概(估)算編制規范》。

2009年,水利水電規劃設計總院將SL 290—2003《水利水電工程建設征地移民設計規范》修訂為4個規范,即SL 290—2009《水利水電工程建設征地移民安置規劃設計規范》、SL 441—2009《水利水電工程建設征地移民安置規劃大綱編制導則》、SL 442—2009《水利水電工程建設征地移民實物調查規范》、SL 440—2009《水利水電工程建設農村移民安置規劃設計規范》。2014年水利部頒布了SL 664—2014《水利水電工程水庫庫底清理設計規范》。

以丹江口水庫為例,說明移民工作的變化情況。丹江口水庫初期工程移民后靠安置21.1萬人,占55%;外遷安置17.2萬人(實際上后來還有3萬多人返遷),占45%。南水北調中線水源丹江口水庫大壩加高工程實際搬遷安置人口33.60萬人,安置去向為縣內建房11.30萬人,占25.7%;出縣外遷建房22.30萬人,占66.3%。外遷比例大幅提高。2009年~2012年,全面完成了移民搬遷安置和庫區淹沒基礎設施重建工作,時間之短、強度之大、難度之高,舉世罕見[2-3]。

這個時期的特點是:移民安置政策、管理體制機制、規劃設計理論方法、實施管理模式趨于成熟。移民工作受到全社會的高度重視,移民補償投資占工程總投資的比重越來越大,移民安置納入地區經濟社會發展和生態環境保護軌道,移民安置后獲得感、幸福感、安全感全面增強。

2 移民工作管理機構沿革

移民工作管理機構在不同時期有不同的形式。建國初期,由于水利水電工程淹沒土地多、移民數量大,工程建設時政府對移民工作十分重視,在組織移民搬遷時大都成立了專門機構負責移民安置工作。在“文化大革命”時期,多數移民機構被撤銷。

1986年國務院《轉發水利電力部關于抓緊處理水庫移民問題報告的通知》(國辦發[1986]56號)中,對于移民機構和責任,明確要求“處理水庫移民的遺留問題,必須明確誰主管誰負責,誰受益誰承擔的原則。我部直屬水庫的移民遺留問題,由我部負責協調規劃,提供經費資助,由有關地方人民政府組織實施。地方所屬水庫的移民問題由省、自治區、直轄市負責安排解決。為加強這項工作的管理,我部已設置移民辦公室。各省、自治區、直轄市可根據具體情況,設置或指定專管機構,以加強領導。移民任務比較繁重的地區,可成立移民工作領導小組,協調各方面的力量,共同做好移民安置工作。”

實際上自1978年以后,有關省(自治區、直轄市)政府就相繼恢復或建立了水庫移民機構,下屬的地、州、市及縣級政府也都建立了移民實施工作機構,健全了水庫移民管理制度。特別是1985年水利電力部重新設立了移民辦公室以后,全國的省(自治區、直轄市)級移民管理機構逐漸建立,形成了全國系統的行業管理。

由于中央政府沒有統一規定移民管理機構設置辦法,各省(自治區、直轄市)根據本地區移民安置工作需要,設置或指定專管機構。因此,各省(自治區、直轄市)移民管理機構設置的時間、名稱和管理體系不盡相同。最早的如河南省在1950年就成立了移民機構,最晚的是上海市和北京市,上海是在三峽移民外遷到上海后于2000年成立了移民機構,北京市則是在2006年成立了后期扶持政策領導小組辦公室[4]。

在全國31個省(自治區、直轄市)的省級移民管理機構中,隸屬于水利廳(局)的有15個(北京、天津、河北、山西、遼寧、江蘇、山東、河南、廣東、海南、重慶、貴州、西藏、陜西、寧夏),隸屬于發改委的有4個(內蒙古、黑龍江、安徽、甘肅),隸屬于民政廳的有3個(浙江、江西、湖北),隸屬于建設廳的有1個(吉林),隸屬于國土資源廳的有4個(福建、云南、四川、青海),屬于省政府或省政府辦公廳的有4個(上海、湖南、廣西、新疆)[5]。

2006年以后獨立或升級成為省政府廳級直屬機關的有湖北、湖南、四川、貴州、云南等5個省,另外重慶市三峽移民局也是重慶市直屬機關。2018年機構改革后,湖北省和湖南省移民管理機構合并入水利廳;重慶市三峽移民局也與重慶市水利局合并;云南省移民開發局更名為云南省搬遷安置辦公室,由省發改委管理;貴州省水利水電工程移民局更名為貴州省生態移民局;四川省大型水電工程移民辦公室更名為四川省扶貧開發局。

此外,在流域機構中也有3個設立了移民機構,分別是黃河水利委員會移民局、海河水利委員會移民辦、松遼委水利委員會移民開發中心。

3 移民后期扶持

移民條例提出“國家提倡和支持開發性移民,采取前期補償、補助與后期生產扶持的辦法”。這是根據我國經濟社會發展水平和水利水電工程水庫淹沒特點提出的。后期扶持政策體現了國家對移民負責到底精神,是我國水庫移民補償政策的重要組成部分。20多年的實踐證明,后期扶持政策對移民安置后生產生活水平恢復和提高起到了至關重要的作用,是移民后續發展保障措施之一。我國現行后期扶持政策主要有以下幾方面:

(1)庫區維護基金。1981年由財政部等部委頒布設立,從水電站發電效益中每千瓦時提取1厘錢,主要用于由于水庫運行而造成的庫區移民生產生活困難補助,扶持水庫移民恢復和提高生產生活水平,搞好水庫維護。

(2)庫區建設基金。從1986年1月1日起,從有收益的水庫、水電站的電費和庫區經濟的其他收入中,按照一定比例提取一部分作為庫區建設基金。用于解決移民遺留問題和扶持發展生產。

(3)后期扶持基金。1996年由原國家計委、財政部等部委對1986年~1995年投產和1996年以前國家批準開工建設的大中型水電站、水庫庫區,設立后期扶持基金。是從發電效益中提取一部分資金,主要用于扶持1986年以后建成水庫的移民發展生產,每個移民每年扶持250~400元,從1996年1月1日算起,共提取10年。

(4)移民后期扶持優惠政策。國家給予水庫移民的優惠政策主要是從20世紀80年代后期逐漸形成的。我國的《大中型水利水電工程移民安置補償條例》規定了對移民實施的優惠政策,如設立庫區建設基金,對移民的生產用電給與優惠,國家在安排農田水利資金、水土保持補助費、造林補助費、扶貧資金、小水電貸款、農業等貸款時,適當照顧移民安置區。各級政府也制定了多項優惠政策,地方有的建立庫區開發基金加大資金投入,有的給予口糧補貼、稅費減免、優惠用電、技術援助、項目優先安排、低息與貼息貸款等,有的在水庫養殖等方面給予優先開發使用等多項優惠政策。實踐證明,各項后期扶持和優惠政策對庫區的經濟發展發揮了重大的作用。

2006年,國務院以國發[2006]17號文印發了《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》,統一了后期扶持政策,加大了對水庫移民的后期扶持力度。對納入扶持范圍的移民每人每年補助600元,補助期限為20年。國發[2006]17號文改變了移民扶持方式,強調了移民的獲得感,使水庫移民后期扶持又上了一個新臺階。

4 總結和展望

七十年里,移民工作經歷了幾個不同時期,并非一帆風順,也曾受到挫折,但在黨中央、國務院的領導下,在中央有關部門和各級地方政府及工程建設單位、設計單位的共同努力下,我們在建設了98 000多座水庫(水電站)的同時,也把2 000多萬人的水庫移民安置好,十分不容易,這是個很大的成就,只有社會主義新中國才能辦到。先進制度造就偉大時代,偉大時代成就輝煌事業,輝煌事業凝聚時代精神。

隨著我國生態文明建設持續深入推進,征地和移民問題越來越得到全社會的高度重視。未來廣大移民工作者將繼續勇于實踐和求實創新,不斷探索移民安置的多種途經,移民工作將進入新的歷史起點和新的發展階段,朝著經濟繁榮、環境優美、人民富裕、社會和諧的目標邁進。

致謝:本文編寫過程中,得到了張根林同志、尹忠武同志、胡冠男同志、任愛武同志的大力支持,在此表示衷心感謝!