大直徑出線豎井襯砌受力分析及安全性評價

補約依呷,陳 鵬,程 普,李良權

(中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,浙江 杭州 311122)

0 引 言

隨著大型水電站建設的蓬勃發展,地下廠房的布置方案被更多采用。受地形地質條件、樞紐布置格局等因素的影響,電纜出線往往采用豎井出線形式。得益于機械設備和施工能力的不斷提升,水電站出線豎井的深度、井筒的直徑越來越大,這類超深大直徑出線豎井的襯砌受力及變形破壞與一般的小型豎井襯砌有差異,對設計、施工、運行使用等都提出了更高的要求。近年來,與工程相適應的大直徑出線豎井結構研究受到業界的關注和重視,文獻[1- 8]針對不同的工程,對豎井襯砌施工技術、襯砌裂縫成因及修補等與施工相關的內容做了介紹。可以看出,已有文獻主要集中在針對工程實際中的方案、工藝、檢測方法等的介紹,針對大直徑出線豎井襯砌的受力特性及規律研究甚少。

本文依托西部某大型水電工程,采用有限元分析軟件ANSYS,研究大直徑出線豎井襯砌應力及變形在運行使用過程中受自重、外水壓力及溫度作用的影響,采用數值計算分析探討大直徑出線豎井襯砌的受力及破壞模式,并進行安全性評價,可供類似工程參考。

1 工程概況

西部某大型水電站位于金沙江下游四川省寧南縣和云南省巧家縣境內,左、右岸主變洞各自通過2條500 kV出線洞與地面出線場開關站連接,每個出線洞包括2個豎井洞段和2個水平洞段,出線豎井底板高程均為583.4 m,左岸地面出線場高程965.0 m,右岸1 145.0 m。豎井井身開挖直徑13 m,井壁襯砌厚度0.85 m。左岸出線豎井布置見圖1。出線豎井井身斷面見圖2。

圖1 左岸出線豎井布置

圖2 出線豎井井身斷面(單位:cm)

出線豎井所在部位圍巖為單斜地層,自上而下穿越的地層為中二疊統斜斑玄武巖、杏仁狀玄武巖、隱晶質玄武巖、角礫熔巖、柱狀節理玄武巖、凝灰巖。出線豎井圍巖總體上以微透水和弱透水巖體為主,中等透水、強透水巖體主要出露在上部強卸荷帶內和地質構造部位。

2 計算模型及邊界條件

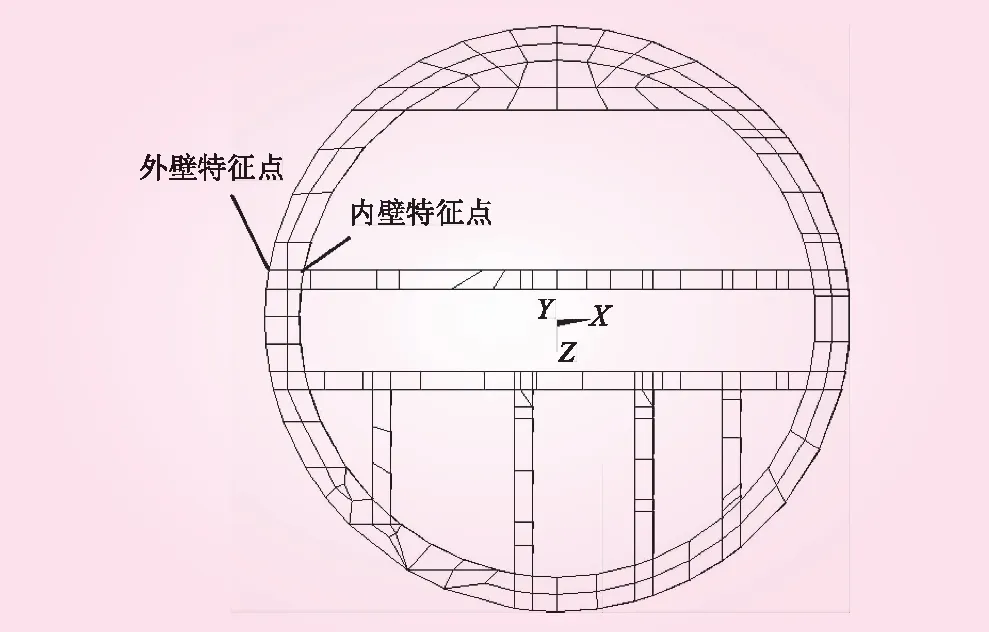

以左岸1號出線豎井上段為研究對象,建立大直徑出線豎井襯砌數值計算模型。根據工程實際,左岸1號出線豎井上段井身長度約為127 m,豎井襯砌外的圍巖半徑取豎井井身直徑的3倍,圍巖簡化為均質,采用薄層單元模擬襯砌與圍巖的相互接觸作用[9-10]。模型四周均采用法向位移約束,底部節點采用三向固定約束,模型共劃分154 118個單元,167 213個節點。有限元模型見圖3。特征點位置示意見圖4。

出線豎井襯砌采用C30混凝土,彈性模量為3.0×104MPa,密度為2 500 kg/m3,泊松比為0.167,導熱系數為1.74 W/(m·K),線膨脹系數為1.0×10-5℃;圍巖彈性模量為1.5×104MPa,泊松比為0.25,導熱系數為3.49 W/(m·K),線膨脹系數為1.0×10-5℃。

計算中,假定襯砌混凝土施工時圍巖已自穩,不考慮圍巖壓力及其自重。地下水位穩定在豎井井口以下15 m,參照DL/T 5195—2004《水工隧洞設計規范》,外水壓力折減系數取0.4。襯砌外圍巖的地層溫度假定地表到地面以下20 m范圍內為恒定溫度15 ℃,20 m以下地層溫度按照0.02 ℃/m遞增。豎井內部溫度假定取較低值10 ℃。

圖3 有限元模型

圖4 特征點位置示意

3 計算結果分析

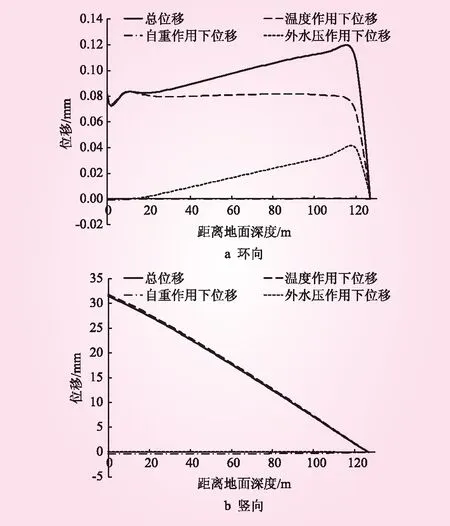

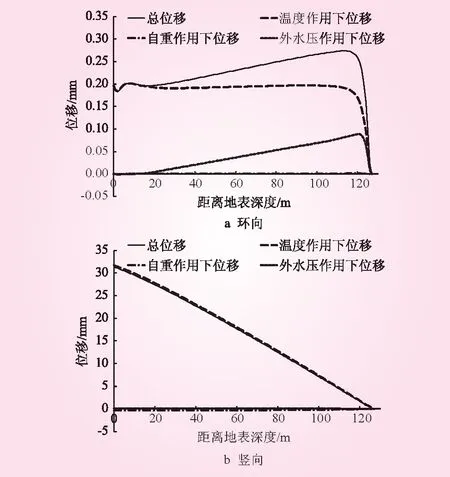

3.1 位移分析

出線豎井襯砌內外壁特征點的環向和豎向位移隨深度的變化分別見圖5、6所示。從圖5、6可知,在自重、外水壓力和溫度作用下,井身襯砌環向位移整體上隨深度呈現先增大后減小的趨勢,豎向位移隨深度呈現逐漸減小的趨勢。內外壁特征點應力隨深度的變化趨勢相近,外壁特征點環向位移最大值出現在深度116 m處,為0.12 mm;豎向位移最

圖5 外壁特征點位移

圖6 內壁特征點位移

大值出現在深度0 m處,為31.53 mm。內壁特征點環向位移最大值出現在深度113 m處,為0.27 mm;豎向位移最大值出現在深度0 m處,為31.33 mm。此外,自重、外水壓力及溫度作用三者導致的位移占最終的復合位移比重為:溫度作用>外水壓力>自重。

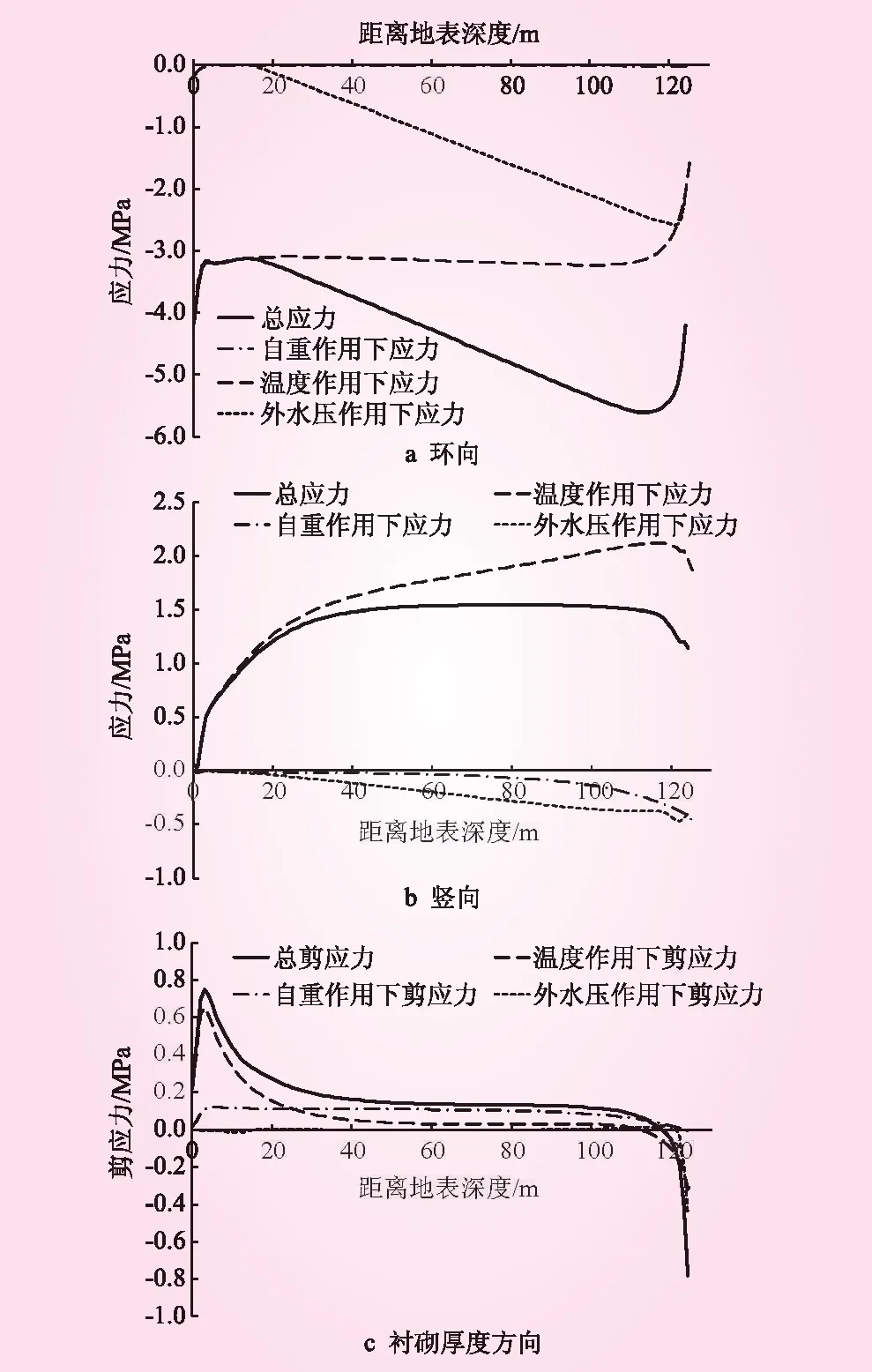

3.2 應力分析

出線豎井襯砌內外壁特征點的豎向應力、環向應力、襯砌厚度方向剪應力隨深度的變化分別見圖7、8。從圖7、8可知,在自重、外水壓力和溫度作用下,井身襯砌環向均呈現為受壓狀態,豎向均呈現為受拉狀態。內外壁特征點應力隨深度的變化趨勢相近。

圖7 外壁特征點應力

圖8 內壁特征點應力

(1)井身襯砌環向壓應力整體上沿深度方向呈現先減小后增大再減小的趨勢。井口0~10 m范圍內井身襯砌環向壓應力逐漸較小;10~110 m范圍內井身襯砌環向壓應力逐漸增大;110~127 m范圍內井身襯砌環向壓應力逐漸減小。內、外壁特征點最大環向壓應力分別為-5.61、-4.58 MPa。

(2)井身襯砌豎向拉應力整體上沿深度方向呈現先減小后增大再平緩減小的趨勢。在靠近井身底部區域豎向拉應力減小趨勢變快;井口0~5 m范圍內井身襯砌豎向拉應力逐漸減小;內壁特征點在5~80 m 范圍內豎向拉應力逐漸增大;內壁特征點在80~127 m范圍內豎向拉應力逐漸減小。外壁特征點在5~50 m范圍內豎向拉應力逐漸增大。外壁特征點在50~127 m范圍內豎向拉應力逐漸減小。內、外壁特征點最大豎向拉應力分別為1.55、0.77 MPa。

(3)自重、外水壓力及溫度作用三者導致的應力占最終的復合應力比重為:溫度作用>外水壓力>自重。可見,溫度作用是影響大直徑出線豎井襯砌受力的重要因素之一,以往水電站出線豎井結構設計往往忽略溫度作用的影響,導致結構設計的不安全,相關研究[11-12]也表明溫度作用引起的結構應力較大,是井壁襯砌破裂的主要因素,應考慮到水電站出線豎井井壁襯砌的結構設計中。

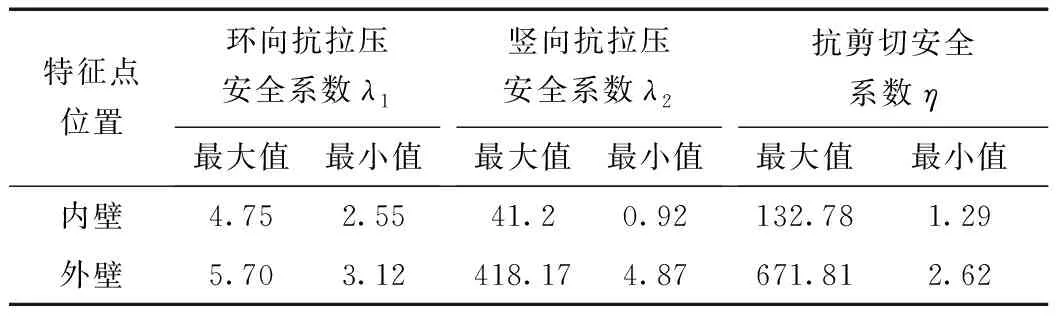

4 安全性評價

拉壓破壞、剪切破壞是實體模型主要的2類破壞形式,參考DL/T 5057—2009《水工混凝土結構設計規范》定義,表1列出了襯砌內外壁特征點環向抗拉壓安全系數λ1、豎向抗拉壓安全系數λ2、抗剪切安全系數η的最大值和最小值。從表1可知,除內壁特征點豎向抗拉壓安全系數λ2最小值小于1.0外,內外壁特征點其他各項安全系數均大于1.0,表明豎井井身襯砌整體上是安全可靠的,不會出現明顯的破壞;局部襯砌內壁拉應力超過C30混凝土抗拉設計強度,但超出的量值較小,通過配筋可以滿足結構的安全可靠性。此外,對比內外壁特征點安全系數,外壁特征點各項安全系數均大于內壁特征點,說明井身襯砌外壁的安全性要高于襯砌內壁,安全評價時要重點關注襯砌內壁。

表1 襯砌內外壁特征點安全系數

5 結 語

本文依托西部某大型水電站,采用大型通用有限元分析軟件ANSYS,對大直徑出線豎井襯砌受力及破壞模式進行了研究,得出以下結論:

(1)自重、外水壓力及溫度作用三者導致的位移、應力占最終的復合位移、應力比重:溫度作用>外水壓力>自重。溫度作用是影響大直徑出線豎井襯砌受力的主要因素,建議考慮到水電站出線豎井井壁襯砌的結構設計中。

(2)豎井井身襯砌整體上是安全可靠的,不會出現明顯的破壞;外壁特征點各項安全系數均大于內壁特征點,說明井身襯砌外壁的安全性要高于襯砌內壁,安全評價時要重點關注襯砌內壁。