精簡 精煉 精選

王小敏

摘要:隨著網絡、手機以及平板電腦等移動終端平臺的日益發展,傳播的方式在不斷地改變,受眾接收信息的選擇越來越多,習慣也在不斷地改變。作為傳統媒體的廣播,如何利用聲音優勢在互聯網傳播浪潮下,把“短音頻”做好,吸引受眾,傳播正能量。

關鍵詞:短音頻;廣播;主題精練;內容精選

一、說一說“短音頻”

“短音頻”“短視頻”是近年來隨著互聯網的發展而產生的,在內容上短而精、內容完整、符合碎片化的傳播要求,有網絡傳播特點。

國內知名的廣播媒介研究公司賽立信對短音頻作品的定義是:在各種新媒體平臺上播放的、適合在移動狀態和短時休閑狀態下收聽的、高頻推送的音頻內容。

短音頻在內容上是豐富多樣的,有生活趣事、公益宣傳、教育教學、技能分享等,可以說是涵蓋了方方面面。

短音頻有三個特點:第一是“短”,整個作品只有幾分鐘。第二是主題鮮明,一件作品反映一個主題,簡單明了,內容完整。第三是可對內容進行細分,可以單獨成段,可以組成一個系列,也設立為一個獨立的欄目,方便受眾分類搜索。

二、“短音頻”的社會語境

(一)“短音頻”與“碎片化”

上世紀70年代,碎片化的概念就被提出。1971年,經濟學家郝伯特·西蒙表示,在信息豐富的年代,信息消耗的是接收者的注意力。每個人都有不程度的“注意力匱乏癥”,往往都只會接受自己感興趣的內容。而這一現象的出現就導致了“碎片化”的產生。

在手機和移動終端平臺日益發展的今天,晚上就寢前、上下班的路上、等人、上衛生間、起床、進食等時間都有用戶使用手機,刷網站,使用APP,幾乎覆蓋了用戶所有醒著的時間。非集中式、碎片化、零散式的信息接收方式已經成為當前受眾接受信息的主要特點。

短音頻在時間長度上只有幾分鐘、內容完整,可以點播、循環播放、收藏、分享等。這正好符合如今“碎片化”傳播現狀,也符合當前的受眾需求。

(二)短音頻傳播的加速度

近年來,網絡、智能手機等移動終端日益發展,平臺與用戶互動頻繁。這給“短音頻”的傳播提供了充足的條件。

根據EMarketer統計數據和預測顯示,中國智能手機用戶數呈現逐年增加的態勢,2017年的智能手機用戶是24.5億,2022年,用戶數將在2017年的基礎上增加8.7億,預估達33.2億,復合增長率達6.27%。

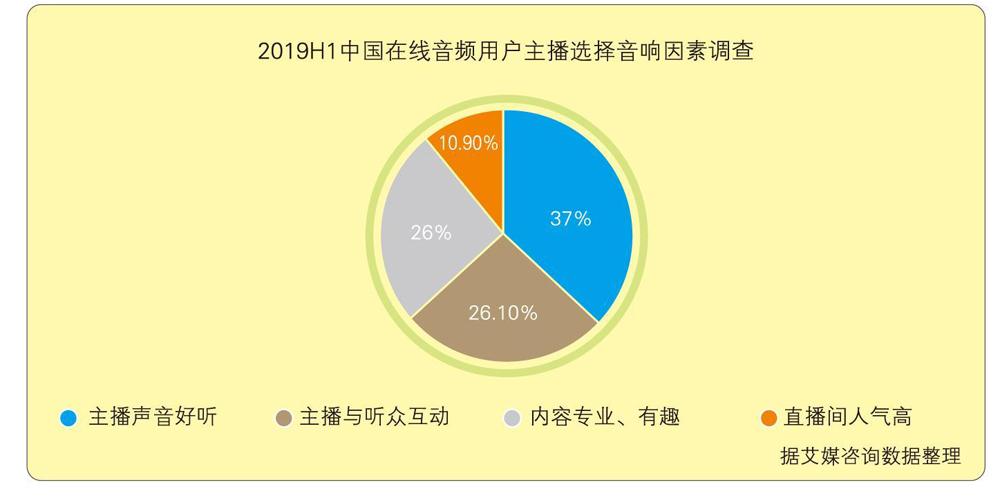

如今,手機用戶市場上涌現了一大批的音頻在線客戶端,如喜馬拉雅、蜻蜓、阿基米德、懶人聽書等。IMe diaResearch(艾媒咨詢)在《2019年Hl中國在線音頻用戶收聽直播內容調查》提供的數據顯示,2019年上半年,中國有過半網民使用過在線音頻APP,其中接近半數的網民常收聽語音直播,人群比例為46.2%。

智能手機、網絡、在線音頻APP等都讓短音頻的傳播實現了加速度。

三、短音頻采制的“精”之道

(一)“精”之道——篇幅短小、主題精練

廣播節目的播出長度一般以半小時到一小時為一個單元,短音頻作品的播出長度與之相比,約只占其10分之一左右,大多在3到10分鐘。

“短”是短音頻的一大特點。在短短幾分鐘的時間內,要實現開篇、展開敘述、結語,有突出與側重,保持結構完好。這就要求短音頻并不是簡單地做廣播節目的微縮版,而是要在話題挑選、語言風格、內容呈現上都要有針對性地進行策劃、采寫、制作,對原有的廣播素材進行重新加工,讓短音頻作品充分貼合網絡傳播的特點和受眾的需求。

廣東廣播電視臺城市之聲頻率在“粵聽”音頻平臺上推出了短音頻節目《筑夢天塹通衢——大國工匠林鳴》。這個短音頻不到3分鐘。其原音頻是一個20多分鐘廣播專題節目。節目團隊對原稿進行精編,挑選故事骨干、剔除細枝末節、選取重點音響后重新制作打磨。不到3分鐘的短音頻里,融合了多個大橋施工節點的重要環境音響,島隧工程總工程師林鳴的采訪等。整個短音頻節目聽下來,平均幾秒鐘就有一段環境音響、錄音采訪。主持人解說、錄音采訪、襯樂渾然一體,在短時間內,給聽眾呈現了一個有擔當、高效、嚴謹的大國工匠形象。

短音頻如何在僅有的幾分鐘時間內吸引受眾,那就需要音頻的制作者花更多的心思。

麥克錫公司是全球著名的管理咨詢公司,該公司就曾提出了30秒電梯法則。該法則是測試員工對客戶提出的咨詢問題解決方案了解程度,要求員工能在30秒之內有條理、精準地向你的客戶(或是顧客或是投資者)進行方案的簡要介紹,若不能在特定的時間內完成,那就需要把你的工作理解清楚以后再去推銷你的解決方案。

同理,我們在制作“短音頻”作品時,也可適用這個30秒法則。要在短音頻的前30秒時間里,對主題進行突出、強調,并且迅速、有效地進行展述。因此,我們也可以把作品中最能吸引受眾,最精彩的采訪錄音、最能打動受眾的語言等放在前30秒。

媒體要抓住受眾,在最短的時間內把受眾的注意力留住,讓他們繼續聽下去。

(二)“精”之道——內容精選

短音頻不同于傳統廣播的單向傳播形式,聽眾處于被動狀態,沒有選擇權,不可以主動地去選擇自己喜歡聽的節目。而隨著網絡而產生的短音頻,受眾可以通過平臺實現選擇,點播自己喜歡的短音頻。

媒體在短音頻的生產過程中,要樹立一種新的傳播理念,“受眾是生產者,受眾是傳播的推動力。”短音頻在內容上要貼合受眾的需求,使其更富有生命力和感染力,嘗試讓受眾從節目創意開始,參與到信息傳播的環節中來,做到有的放矢。

艾媒咨詢提供的《2019H1中國在線音頻用戶收聽直播內容調查》顯示,受訪者喜歡利用平臺進行閱讀、朗讀、互動交友。這些調查的結果都可在一定程度上有助于媒體對短音頻的內容進行有針對性的生產。

另外,音頻在線平臺的管理后臺有著各種的數據統計資料,比如點擊量,閱讀量或收聽時長、次數、頻率,用戶的覆蓋年齡段等基本信息,這些都可以十分直觀地幫助我們尋找適合市場和目標受眾的短音頻作品。

目前,在廣東廣播電視臺粵聽APP上已經有多檔的不同類型短音頻節目。

廣東廣播電視臺在2019年就舉辦了首屆的《短音頻大賽》。在這次大賽中,有講述廣州70年交通變化的《從柴油拖卡車到空調電動大巴:一位老司機眼中的公交車變遷》、介紹人類對月球科學研究的《“貝貝爸爸講故事”之“月球的背面”》、講述中國第一代核潛艇總設計師黃旭華故事的微型廣播劇《深潛》。這些短音頻涉及時政、社會、新聞人物、少兒、科普等不同類型。這不僅使廣播人能更多地交流,也更好地推動短音頻創作和生產。

隨著“二胎時代”到來,新生兒出生率逐漸增加,幼兒數量也在不斷增多。學齡前的兒童認字不多,他們會更多地選擇聽書,這也為短音頻提供了一個廣闊的發展空間。

“學習強國”APP上就有“聽小喇叭”的欄目,欄目下就下設了“聽故事”“聽英語”“聽兒歌”“聽知識”的子欄目,內容上涵蓋了兒童教育傳播的各個方面內容,受眾可以免費點擊收聽。

而傳統廣播媒體有著多年的打造少兒廣播節目的經驗,在開發少兒類短音頻上可謂得心應手。廣東廣播電視臺粵聽APP推出了一系列由主持人擔綱的高人氣父女對話式短音頻節目。這系列的短音頻節目套用主持人東東的名字而命名,分別有《科學這東東》《粵語這東東》《成語這東東》和《聲音涼茶鋪》。其中,《粵語這東東》還是粵聽APP首批獲得廣東廣播電視臺“新媒體影響力貢獻獎”專輯。

年輕的爸爸媽媽們在付費收聽上的意愿都很高,市場上的多家音頻APP上除了有兒童類免費的短音頻節目外,也有著付費類的教育性科普性的短音頻節目。2019年6月,廣東廣播電視臺粵聽APP的《科學這東東》第一季完結,73集音頻被轉為付費產品,播放量超過15.5萬。這就是一個成功的典范。

三、廣播在短音頻上的“精加工”之力

(一)良好的資源優勢、內容客觀權威

在線音頻平臺是以內容提供為主,音頻作品的版權問題是個一直困擾著行業的問題。如何解決頻發的版權糾紛,可以說是行業中的一個“老、大、難”問題。

某在線音頻平臺早在2014年就因未經授權,在網站上發布了同名小說改編的有聲讀物,播放次數超過百萬,被知識產權擁有方告上法庭,索賠人民幣15萬元,并要承擔相應的民事責任。此后,類似的版權糾紛不斷。

此外,2019年6月28日,國家網信辦集中開展了網絡音頻專項整治。依法依規對26款傳播歷史虛無主義、淫穢色情內容的違法違規音頻平臺,分別采取了約談、下架、關停服務等階梯處罰,對音頻行業進行全面集中整治。

廣播作為傳統媒體,一直堅守馬克思主義新聞觀、注重輿論導向,有著優秀的制作團隊,擁有一大批資深的新聞記者、編輯,與各級政府、行政部門、各行業、各社區有著密切的聯系,各級政府部門的宣傳工作者、新聞通訊員都是我們的固定而可靠的消息來源,掌握著第一手的新聞信息來源,享有資源上的優勢。

多年來,廣播等傳統媒體早已在受眾中樹立起公信力,擁有大批固定的粉絲。即使在新媒體的平臺上,傳統媒體打造的APP、網站等客戶端都有著十分強的吸引力。特別是當受眾要接收有關新聞、科技類、知識類節目的短音頻信息時,由權威媒體生產的短音頻產品更值得信賴。廣播等傳統媒體制作的短音頻產品不僅嚴守著三級審查制度,還具有時效性、權威性和真實性的特點,這些都是傳統媒體的制高地。

傳統的廣播媒體還有著比較明顯的成本優勢,可以把廣播節目的精華部分進行剪輯或者對原始的素材進行精加工,在源頭上保證短音頻產品的供應量,也為日后的系列化、規模化奠定基礎。

(二)制作專業

“艾媒咨詢”發布的《2019H1中國在線音頻用戶收聽直播內容調查》顯示,聲音的音質是直播聽眾最關注的因素。

傳統的廣播媒體擁有一大批音質甜美、磁性、富有感染力的主持人,專業的錄音棚和一流的錄音師團隊。因此,廣播媒體在制作短音頻時,完全可以把其做得十分精致,展示聲音的魅力。

四、結語

在信息化時代背景下,互聯網高速發展對受眾接收信息的方式產生了影響,加強短音頻的生產與培育已經成為傳統的廣播媒體創新發展的客觀需求與趨勢。因此,廣播無論在內容上、還是傳播思維方面都要及時轉變,抓住優勢,發揮特長,讓短音頻制作品質與傳播質量得到提升,從而增強競爭力。

(作者單位:廣東廣播電視臺城市之聲)