城市空間利用優化的目標與方式:“三生”空間視角

□ 劉 勇

(南開大學 經濟學院, 天津 300071)

一、引 言

城市是自然環境與人類經濟社會活動相互融合的地域,城市用地是城市的自然環境本底,城市經濟社會活動包括居住、就業、休閑等人類生產與生活活動。一般來說,可以基于城市用地和人類活動將城市空間劃分為居住用地、商業用地、工業用地、城市綠地等。同時,城市空間也可以按照空間或用地的功能劃分,城市功能可以概況歸納為生產、生活、生態功能,因而城市空間可以劃分為生產、生活與生態空間,簡稱“三生”空間。城市空間是有限的,需要限定在城市開發邊界內,不斷調整不同功能空間的結構與布局,促進空間利用的優化,這是城市建設面臨的現實問題,也是協調城市空間規劃的基礎。城市“三生”功能空間優化,強調從生產、生活、生態空間協調融合的角度提高城市空間利用質量,對于提高存量規劃下城市用地規劃水平、推動城市內涵集約式發展具有重要意義。

2013年中央城鎮化工作會議與2015年中央城市工作會議均提出,城市建設應該把握好生產、生活、生態空間的內在聯系,促進“三生”空間優化。城市“三生”空間利用優化首先應該明確不同功能空間優化的目標與方式,國家提出促進城市“生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀”,但是學界對其解讀很有限,難以對“三生”空間優化形成較為一致的理解,阻礙相關研究開展,無法很好的用于指導城市空間開發與布局優化實踐。本文論述提出城市“三生”功能空間優化的目標與方式,總結“三生”空間優化目標的主要特征,建立城市“三生”空間優化的評價體系,為相關研究與實踐探索奠定基礎。

二、城市不同功能空間利用的優化

(一)城市生產空間利用的優化

1.生產空間優化目標

城市生產空間是城市中進行工業、商業等生產經營活動的場所和空間載體[1]。城市生產空間優化的目標應該在解讀生產空間“集約”、“高效”含義的基礎上確立。集約本義指農業生產中對同一面積投入較多的生產資料和勞動進行精耕細作,城市生產空間集約利用指通過加大產業空間在資金、技術、人力等生產資料的投入,提高既有空間的產出水平。高效利用指提高利用效率,表示相同單位投入下更高的產出,即產出投入比高。城市生產空間的高效利用,一方面指產業發展空間利用效率的提高,主要由單位用地的產出衡量;另一方面指生產空間內產業發展效率與企業生產效率的提升[2-3]。

城市生活與生態空間難以進行大規模壓縮,生產發展需要通過提高既有生產空間的利用效率實現。中國部分城市生產空間的利用效率不高,生產空間集約高效強調加大生產資料的投入,提高空間利用效率,為生產空間利用優化指明了方向,也為生活、生態繁榮創造更多余地。因此,城市生產空間優化目標概括為:(1) 加大生產資料投入,提高空間利用效率與單位空間產出水平;(2) 促進產業發展效率與企業生產效率的提升。

2.生產空間優化方式

一方面,城市生產空間表現為城市產業的布局,應該從城市通勤等問題入手,探索產業布局的合理性,以城市產業布局調整促進生產空間優化[1]。另一方面,城市產業集聚是產業布局調整的方式,城市產業集聚強調企業在空間上的集中分布,通過勞動力市場共享、投入產出關聯、知識溢出等機制,提高生產空間的集約利用水平與產業發展效率[4]。城市職能轉變也引發生產性服務業與制造業協同集聚等新的產業集聚特征出現,城市生產空間不斷調整優化[5]。同時,集約利用更大意義上應該作為生產空間優化的方式,城市生產空間集約利用,既強調控制生產用地規模,又強調加大空間生產資料投入,是實現生產空間高效利用的實現方式。

整體來說,城市生產空間優化指通過城市產業發展空間規模與布局的調整,促進生產優化的過程。具體通過空間的節約、集約利用,尤其是產業的集聚發展,提高空間的投入水平與利用效率,提升生產空間內產業發展效率與企業生產效率。

(二)城市生活空間利用的優化

1.生活空間優化目標

城市生活空間是城市居民生活活動發生或進行的場所,囊括居民生活相關的居住空間、就業空間、生活服務空間、公共服務空間等[6]。城市生活空間優化的目標可以由“宜居”、“適度”兩詞概括。伴隨著生態文明建設的推進與城市居民生活質量要求的提高,建設和諧宜居城市成為城市生活空間優化的重要方向。狹義的宜居指生態宜居、環境宜居,突出城市自然生態對居民居住環境的影響。一般意義的宜居具有多層次內涵,是居民生活便捷、居住環境良好、社會文明和諧、經濟社會可持續的綜合表現,應該從多角度提高城市生活的宜居性[7-8]。“適度”即適合要求的程度。城市生活空間適度,一方面指空間規模適度,能夠滿足居民高質量生活的要求;另一方面指城市不同類型生活空間分布的適宜與恰當。調整城市生活空間分布,提高居民對就業、服務以及休閑空間的可達性,提高居民生活便捷度,是城市生活空間優化的主要出發點。

城市生活空間還應該從社會角度出發,在強調人本理念的基礎上,追求服務空間布局的公平性與均等化,在尊重居民主觀感受的基礎上建立空間優化對策[9]。因此,城市生活空間優化目標可以概況為:(1)居民到就業、服務空間的可達性高,生活便捷;(2)生活環境優美宜居,居民生活舒適;(3)強調以人為本的理念與生活空間的公平性,以生活空間優化促進居民身心健康。

2.生活空間優化方式

住宅、工業及商服等空間選址決定了居民居住、就業、購物消費等空間的布局,城市生活空間優化一定意義上指城市各類生活空間在原有布局基礎上的調整優化過程。尤其居住空間是居民生活的基本空間,應該在居住空間分異的基礎上調整居住空間與其他活動空間的相對區位,實現生活空間的重構與優化。可達性是城市生活空間優化的核心,應該重點通過調整居民到各類生活空間的相對距離與可達性,促進生活空間優化。城市生活空間的可達性主要包括:(1) 提高就業空間可達性,降低通勤距離;(2) 調整居住空間與服務空間的相對距離,提高服務空間的可達性;(3) 提高公園綠地可達性[10-12]。

整體來說,城市生活空間優化指通過調整城市不同類型生活空間的分布及相對距離,在提高城市居民就業、服務、公園綠地等各類活動空間可達性的基礎上,提高居民生活便捷度,改善居民生活環境,提高居民生活質量。

(三)城市生態空間利用的優化

1.生態空間優化目標

城市生態空間是為城市提供生態系統服務的空間,主要包括城市水域與城市綠地[13]。城市生態空間優化的目標在于充分發揮生態空間的生態功能,提高城市生態環境質量與居民生活質量。

一方面,城市生態空間的主要作用是提供生態服務,提高城市生態環境質量,實現山清水秀。“山清水秀”是相關政策提出的城市生態空間優化目標,指城市生態環境優良、風景優美。伴隨著生態文明建設的推進,城市建設應該堅持生態優先原則,擴大生態空間的規模與質量,提高城市生態環境質量。另一方面,城市生態空間優化的重要目的是提高城市居民生活質量[13]。城市生態空間是城市居民休憩娛樂的重要場所,能夠提高居民生活的舒適度及城市宜居性,并提高居民身體素質、降低居民心理壓力,促進居民身心健康[14]。同時,城市生態空間的可達性與公平性、城市生態空間對居民幸福的影響等社會問題,也是城市生態空間優化需要考慮的方向。

2.生態空間優化方式

城市生態空間山清水秀的實現需要從多個方面進行考慮:(1) 整體上不斷提高城市生態空間的規模與質量;(2) 城市具有山、水、林、田、湖等生態基底,生態空間優化應該優化生態基底結構,充分發揮不同生態基質的功能,構建山水融合、協調聯動的城市生態網絡;(3) 生態空間布局優化是城市生態空間優化的重要表現。生態空間主要按照斑塊狀或線狀(帶狀)分布,生態空間優化應該構建合理的生態空間“斑塊廊道”布局,實現生態基底、廊道以及關鍵生態節點的全面優化,建立網絡化的生態空間格局,探索最優生態效益的空間布局模式[15];(4) 城市生態空間優化需要實現與生產、生活空間的協調融合,構建人類活動與周圍環境相互作用、動態平衡的系統,以生態空間優化促進生產與生活質量提高。

整體來說,城市生態空間優化指通過調整生態空間的規模、結構與布局,促進城市生態環境質量與居民生活質量提高的過程。生態空間規模越大、質量越高,生態空間網絡化分布越明顯,越有利于城市生態環境質量的提高。不同的城市生態空間結構與布局對生態環境的影響可能存在差異,需要探索城市生態空間結構布局與城市生態環境的關系。

三、城市“三生”功能空間的協調優化

(一)城市“三生”功能空間協調優化的含義

城市“三生”空間是城市中分別主要承載生產、生活或生態功能的地域范圍,可以作為根據城市不同用地的功能確立的城市空間再分類方式。城市“三生”空間是相互影響、相互聯系、相互制約的系統,城市建設應該統籌生產、生活、生態空間布局,把握好“三生”空間的內在聯系,實現不同功能空間的協調優化。

城市“三生”空間是城市空間結構的一種呈現。城市空間結構優化指對既有空間結構加以改變與調整,促進城市空間配置效率提高,實現城市空間利用目標的過程[16]。根據城市空間結構優化內涵,城市“三生”空間優化可以指,基于城市生產、生活與生態空間的特征與作用,調整城市不同功能空間的結構與布局,促進城市空間的優化配置,實現城市空間利用的經濟、社會、生態等目標的過程。城市“三生”空間優化可以通過不同功能空間規模與結構的優化、空間布局的調整、空間密度或空間利用質量的優化提高來實現。通過不同功能空間的協調、融合與共同優化,把無序的城市“三生”空間打造成有機整體,提升城市空間利用水平。

(二)城市“三生”空間優化目標的主要特征

城市“三生”功能空間是系統化的整體,城市空間優化需要充分考慮不同功能空間的相互作用與聯系,從系統角度分析城市“三生”空間優化目標的特征。

一是,城市“三生”空間優化應該實現多目標的優化方向。城市“三生”空間利用要求實現生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀的優化目標。其中,生產空間集約高效強調提高空間的集約利用水平與產出效率,生活空間宜居適度強調提高居民的生活質量與宜居水平,生態空間山清水秀強調提高生態服務功能以及生態環境質量,可以分別概況歸納為經濟目標、社會目標與生態環境目標。

二是,城市不同功能空間利用優化的目標具有協調、系統關系,城市“三生”空間優化應該追求綜合效益最大化。城市“三生”空間是系統化的整體,不同功能空間相互影響、相互協調。一方面,不同功能空間優化目標可能存在矛盾與制約,一些功能空間優化目標的實現可能影響其他目標,尤其生產、生活空間的過度利用會對生態環境產生負面影響。另一方面,城市“三生”空間部分優化目標的實現需要不同功能空間的協調與融合,例如生產空間與居住空間協調能夠降低居民通勤距離,生活空間宜居適度要求居住空間與生態空間融合。因此,城市“三生”空間優化應該協調不同功能空間優化的目標,追求綜合效益最大化。

三是,可持續發展理念與生態優先原則對城市空間優化的重要性不斷突出。可持續發展是城市空間優化的根本追求與城市“三生”空間優化的主要出發點。城市生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀的優化方向與“生產發展、生活富裕、生態良好”的可持續發展道路一脈相承,是可持續發展理念在城市建設中的體現與貫徹,應該實現城市空間的可持續利用。同時,伴隨著生態文明建設的推進,城市空間優化需要堅持生態優先原則,將生態環境目標作為城市空間優化的首要目標,充分保障生態空間的規模與質量,堅持“綠水青山就是金山銀山”。

四、城市空間利用優化的評價體系

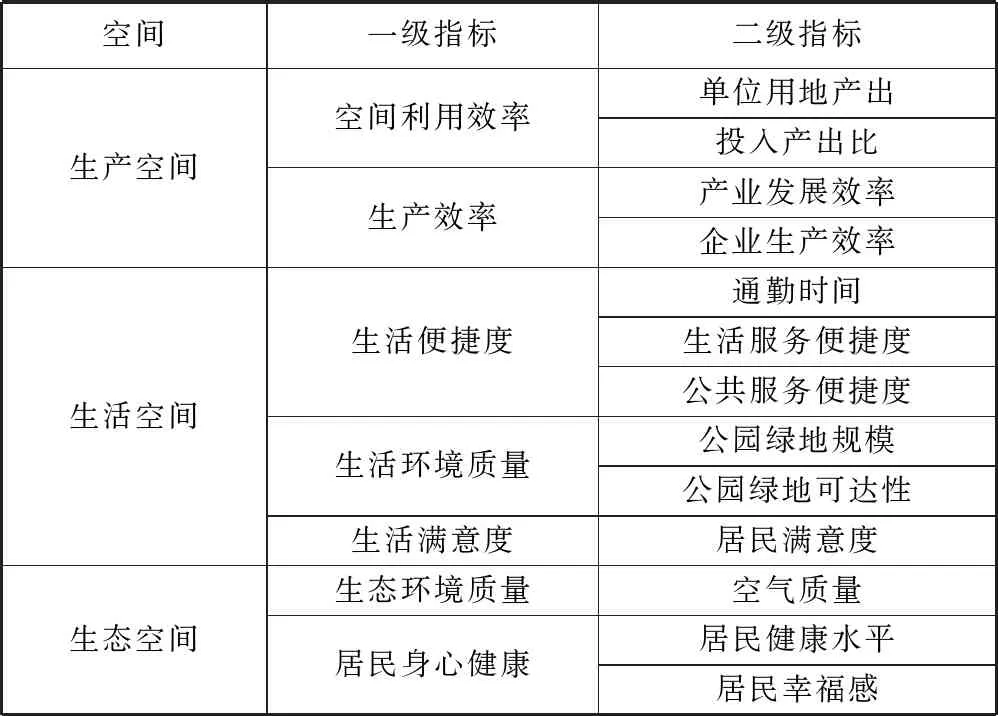

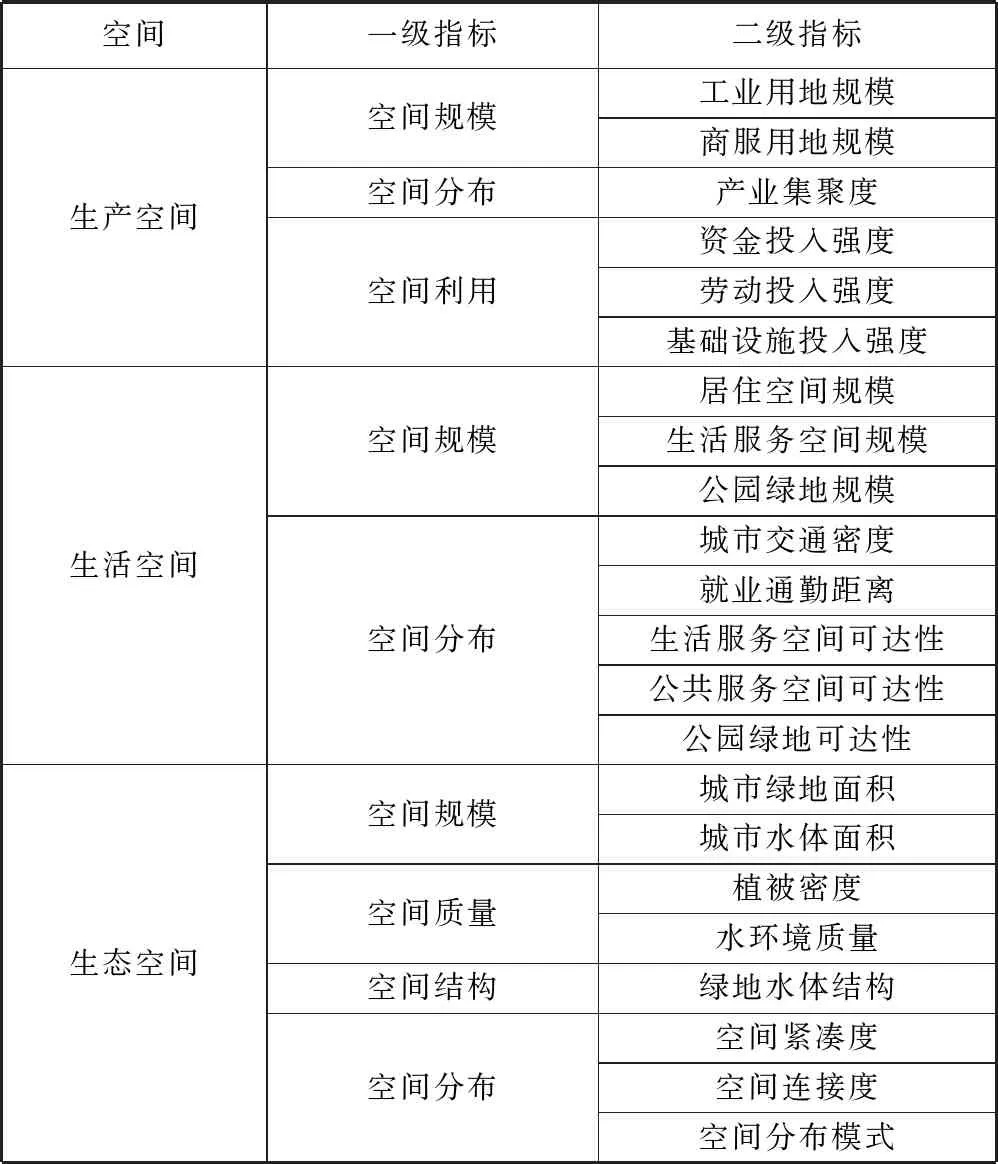

根據城市不同功能空間利用優化的目標與方式,可以建立城市空間利用優化的評價指標體系。首先,建立包括7個一級指標、13個二級指標的“城市功能空間優化目標的評價體系”,是城市空間利用優化與否的評價標準(表1)。如果指標值向有益的方向變動,說明城市空間利用得到優化。其次,建立包括9個一級指標、22個二級指標的“城市功能空間優化分析的指標體系”,表明城市不同功能空間利用應該主要從這些角度出發,探索城市不同功能空間利用方式與優化目標的關系(表2)。

表1 城市功能空間優化目標的評價體系

表2 城市功能空間優化分析的指標體系

城市不同功能空間優化評價指標之間不是完全分離的,城市“三生”空間是系統化整體,不同功能空間優化的評價指標可能存在交叉融合。因此,城市“三生”空間優化應該探索不同功能空間優化的系統邏輯關系,了解不同功能空間優化的相互影響,建立整體的優化模型,探索城市空間利用綜合效益最大化的實現路徑。

五、結 語

城市“三生”空間優化應該首先明確不同功能空間優化的目標與方式,為相關研究開展提供借鑒。城市空間利用應該通過不同功能空間的規模、結構以及布局調整,實現生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀。同時,城市“三生”空間作為系統化的整體,城市空間利用應該基于“三生”空間的系統邏輯關系,追求經濟目標、社會目標、生態環境目標的綜合效益最大化,尤其應該堅持生態優先原則,實現城市空間的可持續利用。

基于城市“三生”空間優化的目標與方式,可以提出城市空間利用優化的一些對策。一是按照生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀的優化目標,促進城市不同功能空間利用的優化。二是合理控制城市規模,建立城市開發邊界,建立合理的城市“三生”空間結構。三是注重城市不同功能空間的協調與融合,重點促進制造業與生產服務業空間、居住空間與就業空間、居住空間與服務空間、居住空間與生態空間的協調與融合,解決城市不同功能分割帶來的現實問題。四是探索城市不同功能空間優化方式與空間優化目標間的邏輯關系,為城市空間優化奠定理論基礎。五是堅持可持續發展理念與生態優先原則,強化自然生態空間在城市空間利用中的地位,在充分保障生態空間規模與質量的前提下,優化城市空間利用。□