空腹血糖影響因素的研究

張亞婷

(首都醫科大學密云教學醫院,北京 101500)

0 引言

在流行病學調查研究中,發現2型糖尿病(Type 2 diabetes mellitus;T2DM)發病的概率呈現出了逐年上升的趨勢,且發病人群逐漸年輕化。楊文英等[1]調查發現,我國糖尿病患者及糖尿病前期患者分別占9.7%、15.5%,對我國人民健康帶來極大的危害。本文旨在探討正常人群T2DM的發病情況,觀察性別、年齡、血壓水平、血脂水平及頸圍、腰圍、腰臀比和體重指數對IFG的影響,以便于及時觀察預測及篩查出T2DM,現報告如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料。選擇2016年5月至2017年5月間進行健康體檢的17973名健康體檢者為研究對象,所有研究對象均有完整的體檢資料,排除有甲狀腺瘤、甲狀腺功能亢進、頸部腫大以及病理性肥胖的病例。

1.1.1 一般情況:包含研究對象的健康狀況、既往病史即家族史等。

1.1.2 體格檢查:對研究的對象的血壓、頸圍、腰圍、體重及身高進行測量,計算器腰臀比和體質量指數。其中,測量頸圍時囑咐研究對象取垂直端坐位,目視前方,保持平靜的呼吸,緊貼喉結下緣用標準軟皮尺對頸周圍徑進行測量,精確至0.1 cm。測量腰圍時,從肋骨下緣與髂前上嵴連線的中點處以最小周徑精確至0.1 cm為腰圍;測量臀圍時,取臀部最大周徑,精確至0.1 cm;身高體重則以標準檢測法進行測量,即受檢者只穿單衣脫鞋直立,目視前方,身高精確至0.5 cm,體重精確至0.1 kg。上述所有指標均重復測量2次,取其平均值,計算體質量指數。

1.1.3 生化檢查:對受檢者常規禁食8 h后采集靜脈血進行血糖監測,包含總膽固醇(CHOL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)以及丙氨酸氨基轉移酶(alanine aminotransferase,ALT)等指標。

1.2 診斷標準。當受檢者的空腹血糖處于6.1-6.9 mmol/L范圍內則為IFG,FBG≥7 mmol/L和(或)餐后2小時血糖≥11.1 mmol/L時可判斷為2型糖尿病(需要次日予以再次證實)[2-3]。

1.3 統計分析。使用SPSS 17.0統計學軟件對本組數據進行統計處理,計量資料用均數±標準差()來表示,組間對比用t檢驗,計數資料用百分比(%)來表示,比較采用卡方檢驗,以P<0.05視為差異比較有統計學意義。

2 結果

2.1 一般結果。共調查17973人,其中,男性9579名,占64%,女性8394名,占36%,年齡20-88歲,平均年齡(45.66±12.02)歲。

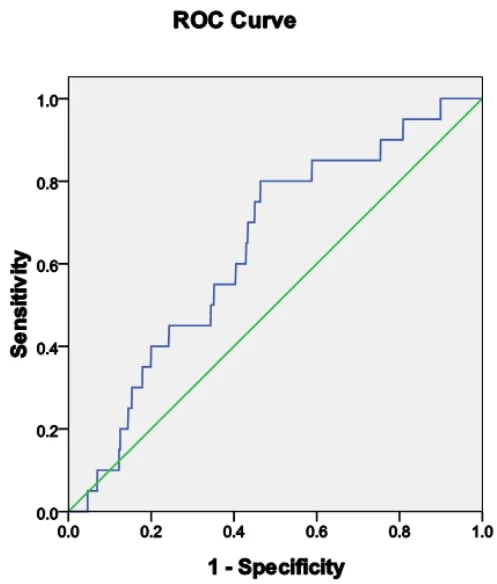

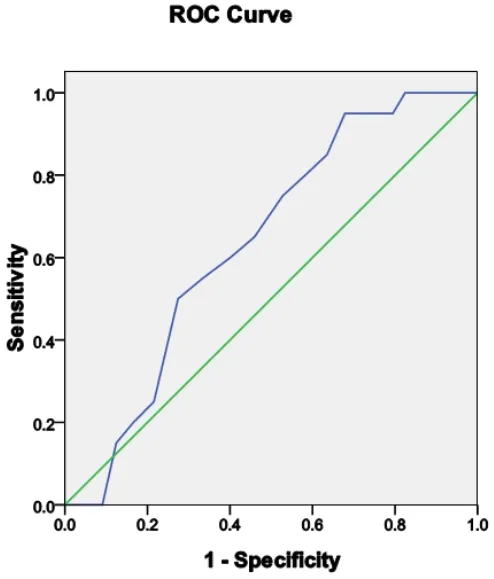

2.2 應用ROC曲線分析,見表1。

圖1 體重指數和IFG的ROC曲線

圖2 腰臀比和IFG的ROC曲線

3 討論

IFG指的是處于正常血糖穩態與DM之間的一種高血糖狀態,即從正常的IFG上限值至DM診斷標準的下限值之間所處的區域,反應出人體在基礎狀態下血糖的調節受損情況。Nguyen TT研究指出,確診為糖尿病的患者和開始出現糖尿病征象所跨越的時間約為7年[4-7],部分研究還證實了糖尿病前期患者可發生糖尿病大血管或者微血管病變反應[8-12]。由此可知,對有糖尿病征象者進行早期的診斷,對于預防糖尿病有著重要的意義。LORNA E[13]等研究指出,美國紐約有23.5%左右的人診斷為IFG,其中亞洲人群占32.4%左右。本組研究調查結果認為,本組人群腰臀比的發生和IFG發生有相關性,值得重視。而腰臀比的只需測量和計算,方法簡單,不僅能夠及時篩查出IFG患者,還能進一步篩查出DM的高危群體。