觀察綜合康復療法治療腦卒中后上肢肌張力增高的臨床療效

李勇華

(廣州市中西醫結合醫院 腦病科一區,廣州 廣東 510800)

0 引言

腦卒中是一種危險性疾病,在臨床中比較常見,該疾病具有較高的致殘率與病死率,嚴重影響到患者的生命安全。腦卒中患者很容易引發肌張力增高等并發癥,從而使患者運動阻力增加,導致患者出現運動不協調的問題,減低了患者的生活質量。因此,需在臨床中實施有效的臨床護理干預,對患者肌張力加以改善。針刺治療已經被廣泛應用到各種疾病康復治療,具有顯著的治療效果[1]。本課題針對腦卒中后上肢肌張力增高采取綜合康復療法治療的臨床效果進行探究,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。本次試驗研究對象是來我院就診的60 例腦卒中患者,研究時段為2018 年8 月至2019 年10 月,經電腦隨機法將其分為兩組,觀察組30 例,包括男16 例、女14 例,年齡在36-72 歲,平均(54.21±2.36)歲;對照組30 例,包括男17 例、女13 例,年齡在35-71 歲,平均(53.27±2.41)歲,對比基礎資料,差異性不顯著(P>0.05)。納入標準:①經影像學檢查符合腦卒中診斷標準。②病情穩定,情緒波動不明顯。排除標準:①存在嚴重障礙意識的患者。②與嚴重肝腎腦功能障礙合并的患者。③對針刺暈針、恐懼的患者。

1.2 方法。①單項康復訓練治療應用于對照組。由康復醫生評估患者病情,對患者四肢簡化Fugl-Meyer 運動評分和改良Ashworth 肌張力的分級進行評估和記錄,依據評估結果制定針對性的康復計劃,由專業醫生給予治療,1 天1 次,1次30 分鐘,1 個治療周期為4 周,統計四周后的治療效果。在康復訓練中,首先,給予手法治療。通過關節負重、被動關節負重及擠壓肌腱等特殊手法對患者局部痙攣加以緩解。其次,給予神經肌肉促進技術。運用不同感覺對正常人體神經生理進行刺激,對肢體痙攣狀態加以控制,以正常的運動方式將日常活動完成。第三,進行功能性活動訓練,在對患者痙攣進行控制的同時,自主將站起、步行等訓練完成。②康復訓練聯合腹針療法治療應用于觀察組。康復訓練法同于對照組。由針灸醫生給予患者腹針治療,在結束腹針治療的30 分鐘后,由專業治療師給予康復訓練。輔助患者呈仰臥位,將腹部充分暴漏出來,局部位置采取75%乙醇進行常規消毒,在進針過程中與血管避開,只捻轉不提插或者是僅進行輕度提插。選取關元、氣海、中脘、下脘、元四穴及引氣歸為主穴,選取上、下風濕外點、外陵、大橫、滑肉門、商曲及氣旁作為配穴,每次留針30 分鐘,1 天1 次,治療 5 天后,休息2 天,1 個治療周期為4 周。

1.3 觀察指標。①對比對照組與觀察組治療前后FMA 評分。采用Fugl-meyer 評分量表對患者進行評分,滿分100 分,上肢、下肢各按66、34 分,輕度運動障礙為96-99 分,中度運動障礙為85-95 分,明顯運動障礙為50-84 分,嚴重運動障礙小于50 分。②對比對照組與觀察組治療效果。顯效:肌張力評級降低級別超過2 個;有效:肌張力評級降低級別超過1 個;無效:肌張力評級并未出現明顯變化。治療總有效率=(顯效+有效)/例數×100%。

1.4 統計學分析。應用統計學軟件測評數據主要,計量資料用“均數±標準差”表示,t為檢驗值,計數資料用百分比表示,χ2為檢驗值,對比數據,差異顯著(P<0.05)。

2 結果

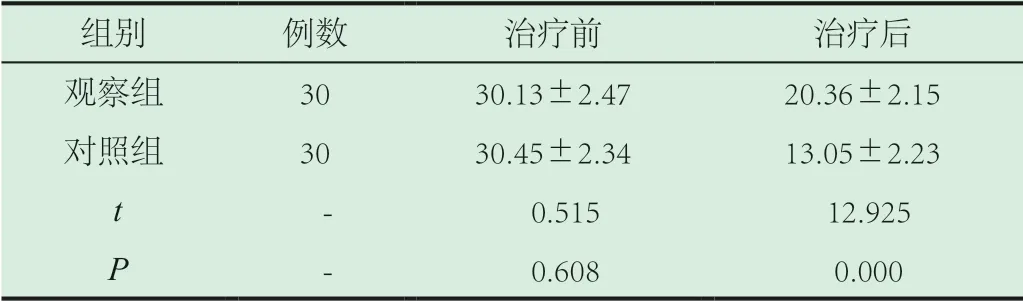

2.1 對比對照組與觀察組治療前后FMA 評分。治療前,兩組患者FMA 評分對比,無顯著差異(P>0.05);治療后,觀察組FMA 評分均高于對照組,數據對比,差異性顯著(P<0.05),見表1。

表1 對比對照組與觀察組治療前后FMA 評分(±s,分)

表1 對比對照組與觀察組治療前后FMA 評分(±s,分)

組別 例數 治療前 治療后觀察組 30 30.13±2.47 20.36±2.15對照組 30 30.45±2.34 13.05±2.23 t-0.515 12.925 P-0.608 0.000

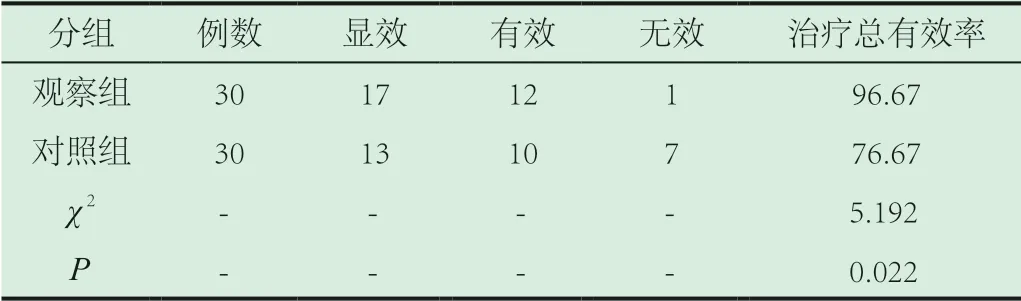

2.2 對比對照組與觀察組治療效果。比較對照組治療總有效率觀察組治療總有效率更高,數據對比,差異性顯著(P<0.05),見表2。

表2 對比對照組與觀察組治療效果(n,%)

3 討論

中醫認為腦卒中后痙攣的范疇為“臂肘攣疾”、“痙病”、“筋病”,陽氣溫養筋才能維持柔和自如的肢體,陽氣衰弱是運行筋脈不暢,導致痙攣[2]。肝和筋是腦卒中后痙攣的主要發病部位,筋燥血虛、陽熱、風為該疾病的病因病機。腹針治療的基礎是中醫理論,核心為神闕調控系統,臟腑經絡學說是一種指導方法。腹部是分布最多人體經絡、最集中肺腑、最豐沛氣血的部位[3]。通過針刺腹部穴位,能夠使臟腑經絡功能最大限度地被調節,促進氣血生化,快速恢復肢體功能,實現降低肢體肌張力的作用。現代醫學認為腦卒中過度增高后肌張力是指損傷運動神經元,減弱抑制下運動神經元作用,從而引發運動障礙。通過長時間被動靜力牽伸可以降低亢進反射,減低和逆轉早期痙攣。運用等張收縮、重復牽伸等技術,抑制偏癱患者患肢痙攣,達到肌張力動態平衡[4]。對腦卒中后上肢肌張力增高采用綜合康復療法,能夠緩解患者臨床癥狀,提高上肢運動能力,加快運動能力恢復速度,最終實現良好的治療效果[5]。本次試驗主要對腦卒中后上肢肌張力增高采取康復訓練聯合腹針療法與單項康復訓練的效果進行比較,研究結果顯示,治療前,觀察組FMA 評分為(30.13±2.47)分,與對照組比較,無顯著差異(P>0.05);治療后,觀察組FMA 評分為(20.36±2.15)分,與對照組比較,差異性顯著(P<0.05);對照組治療總有效率顯著低于觀察組的治療總有效率,數據對比,差異性顯著(P <0.05)。可見,綜合康復療法的治療效果顯著高于單項治療。

總而言之,腦卒中后上肢肌張力增高采取綜合康復療法治療,能夠獲取顯著的治療效果,明顯改善肌張力,保證患者生活質量,提升治療總有效率,加快疾病恢復速度,有臨床實踐價值。