大劑量口服維生素D3 治療嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病的臨床觀察

徐文源

(中國人民解放軍聯勤保障部隊第九六九醫院 兒科,內蒙古 呼和浩特 010051)

0 引言

維生素D 缺乏性佝僂病屬于臨床兒科疾病,患病群體多為嬰幼兒、兒童群體。患病后,患兒可出現驚厥、夜哭、出汗、躁動不安等癥狀,部分嚴重者可出現骨骼改變、肌肉發育異常及神經興奮性改變,如未能得到及時有效治療,便會導致發育遲緩、免疫能力下降及骨骼畸形,對其健康及生長發育造成嚴重威脅[1]。因此,針對嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病應及時實施治療,以確保其健康生長及健康。本院圍繞嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病治療工作開展研究,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取2018 年1 月至2019 年2 月為研究階段,抽取采用維生素D3 治療的60 例嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病患兒,根據給藥劑量不同分為大劑量組和常規組,各30例。大劑量組男17 例,女13 例,年齡7 個月至2 歲,平均(1.2±0.3)年;常規組男16 例,女14 例,年齡8 個月至2 歲,平均(1.3±0.3)年;兩組資料對比(P>0.05),無統計學意義。納入標準:①患兒經臨床綜合診斷確診;②患兒年齡均<3 歲;③同意接受藥物治療。排除標準:①合并嚴重先天性臟器疾病;②合并先天性畸形。

1.2 方法。2 組患者均給予維生素D3 治療,維生素D3(生產企業:青島雙鯨藥業有限公司、批準文號:國藥準字H20113033);大劑量組一次口服800-1200 IU 維生素D3,間隔3 個月后根據其實際情況判斷是否繼續追加給藥,常規組口服400 IU 維生素D3,1 次/d,連續用藥6 個月。

1.3 研究指標。治療后對比佝僂體征改善率及血清鈣、磷、堿性磷酸酶、血清25(OH)d 濃度變化。

2 結果

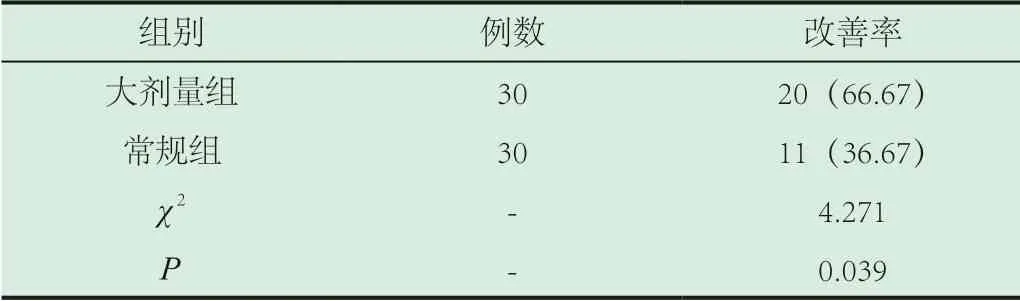

2.1 佝僂體征改善率對比,見表1。

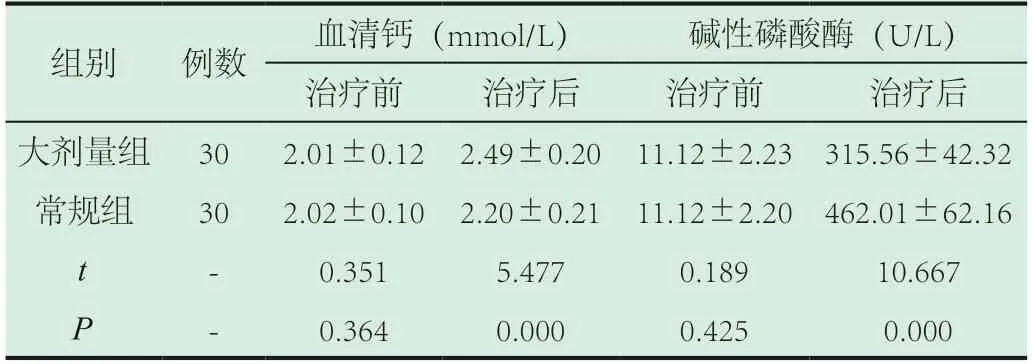

2.2 治療前后血清鈣、堿性磷酸酶、磷、血清25(OH)d濃度對比。治療前,大劑量組和常規組血清鈣、堿性磷酸酶、磷、血清25(OH)d 濃度無差異,組間對比無統計學意義(P>0.05)。治療后,大劑量組血清鈣、磷、血清25(OH)d 濃度,均高于常規組,堿性磷酸酶低于常規組,對比有統計學意義(P<0.05),見表2。

表1 兩組佝僂體征改善率對比[n(%)]

表2 治療前后血清鈣、堿性磷酸酶、磷、血清25(OH)d濃度對比(±s)

表2 治療前后血清鈣、堿性磷酸酶、磷、血清25(OH)d濃度對比(±s)

組別 例數 血清鈣(mmol/L) 堿性磷酸酶(U/L)治療前 治療后 治療前 治療后大劑量組 30 2.01±0.12 2.49±0.20 11.12±2.23 315.56±42.32常規組 30 2.02±0.10 2.20±0.21 11.12±2.20 462.01±62.16 t - 0.351 5.477 0.189 10.667 P - 0.364 0.000 0.425 0.000

續表

3 討論

嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病在臨床中屬于營養缺乏性疾病,主要由體內維生素D 不足引起全身性鈣、磷代謝異常導致鈣鹽無法正確沉著在骨骼上,發生率約占臨床總佝僂病患者總數的95%[2]。據臨床資料[3]記載,嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病發生后患兒正在生長的長骨干骺端或骨組織礦化不全,雖然不會在短時間內對機體生命造成威脅,但隨著病情不斷加重,可逐漸對其免疫能力及生長發育造成威脅,并在極大程度上增加肺炎、腹瀉、貧血等其他疾病發生風險。

目前臨床針對嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病患兒多采用口服維生素D3 治療,維生素D3 又稱為膽鈣化固醇,給藥后能夠促進腸內鈣磷的吸收和沉積,積極提高機體對鈣磷的吸收,以滿足骨骼正常生長發育的基本需求[4]。在具體治療中,有臨床學者指出,嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病采用維生素D3 治療雖然具有顯著效果,但是整體治療效果可受到給藥劑量影響,大劑量給藥和常規給藥可取得不同療效[5]。本研究圍繞其開展研究,結果指出大劑量組經大劑量口服給藥后,患兒佝僂體征改善率顯著提高高于常規組的,組間對比有統計學意義(P<0.05)。且治療后,血清鈣、磷、堿性磷酸酶、血清25(OH)d 濃度均得到有效改善,均趨近于正常水平,進一步證實大劑量口服維生素D3 在嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病治療中具有顯著效果,能夠滿足臨床對療效的需求。其原因在于大劑量口服維生素D3 給藥能夠加速增加人體對于鈣、磷等微量元素的吸收,盡快改善維生素缺乏狀態,直接促使骨骼正常發育;而常規劑量進行給藥,患兒治療周期長,且在一定程度上占用醫院及家庭資源,對其帶來較大的心理負擔,導致整體療效水平降低[6]。

綜上所述,采用大劑量口服維生素D3 治療嬰幼兒維生素D 缺乏性佝僂病中具有顯著效果,能夠準確改善患兒發育情況,值得臨床推廣。