手法閉合復位經皮微創固定治療脛骨中下段骨折的效果對比分析

羅利芳,鄒敏

(利川市人民醫院,湖北 利川 445400)

0 引言

脛骨骨折為高發性膝關節創傷。資料顯示[1],在全身骨折中,脛骨骨折的占比為9.5%。手術是治療脛骨中下段骨折的有效方式,以往采取的鋼板螺釘內固定術對機體創傷大,會破壞骨折部血運,且術后易出現并發癥,影響到手術效果,因此臨床推廣受限。隨著醫療技術的提高,手法閉合復位經皮微創固定術在臨床中的應用有效解決了傳統手術治療的缺點,并且在推動術后康復進程能發揮積極作用。基于此,現本院75例脛骨中下段骨折患者納為研究樣本,針對上述課題進行研究,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選擇于本院接受治療的脛骨中下段骨折患者75例,樣本納入時間范圍為2016年1月至2019年1月,隨機分成兩組,對照組男19例,女16例,年齡23-77歲,平均(46.81±6.43)歲;致傷原因:15例交通事故傷,13例摔傷,5例重物砸傷和2例其他。治療組男24例,女16例,年齡24-76歲,平均(46.53±6.02)歲;致傷原因:17例交通事故傷,14例摔傷,6例重物砸傷和3例其他。兩組一般資料對比無顯著差異,P>0.05,有研究對比價值。

1.2 方法。兩組均采取硬膜外麻醉或腰麻。對照組實施小腿下段前外側入路切開復位內固定術:于脛骨棘外側1 cm部位行一弧形切口,使骨折部位完全暴露,再采用復位鉗對骨折進行復位處理,同時采用克氏針臨時固定,接著將鎖定接骨板置入遠端前外側,采用鎖定釘進行固定,于正側位透視下明確骨折處對位、內固定理想后,可對切口進行沖洗,將負壓引流管放置后,閉合切口。治療組實施手法閉合復位與經皮微創固定術:若患者伴有外踝骨折或腓骨中下段骨折,需先行切開復位鋼板內固定處理;結合骨折移位情況對脛骨行手法正骨復位處理,若患者存在側方移位、成角和短縮等情況,可通過牽引按正法給予糾正。在C臂機的引導下,明確復位情況,待理想后再于內踝表面行一斜行切口,長度控制在2-3 cm,切開深筋膜與骨膜,采用骨膜剝離器從上至下分離,使之產生一個隧道。結合具體情況選擇長度適宜的脛骨遠端內襯解剖鎖定鋼板,經隧道插入近端,同時于脛骨內側面位置放置,使用克氏針臨時固定遠端,通過C臂機確定鋼板部位及骨折對位情況,滿意后即可將一枚普通螺釘擰入脛骨遠端,使骨面與鋼板結合緊密。將與置入鋼板形狀、長度相同的鋼板放于皮膚外,并與之比較,明確骨折近端鋼板螺孔部位。行四至五個皮膚切口,長度均為0.6 cm左右,經上述切口裝置鎖定套筒,將鎖定螺釘擰入固定。將4-5枚鎖定螺釘擰入遠端小切口內固定,于透視下明確螺釘、鋼板及骨折復位部位,滿意后縫合切口即可。

1.3 觀察指標。①手術指標:手術時間、術中出血量和骨折愈合時間。②治療效果:參考Johner-Wruhs[2]判定療效,骨折完全愈合,活動功能恢復且無疼痛、畸形和神經血管損傷為優;骨折接近愈合,活動功能接近恢復,偶爾出現疼痛,存在輕微神經血管損傷為良;骨折有所愈合,跛行且活動受限,存在明顯疼痛與神經血管損傷為可;上述標準均不滿足為差。

1.4 統計學分析。借助SPSS 20.0匯總研究數據,%表示計數資料,χ2檢驗;()表示計量資料,t檢驗,P<0.05具有統計學差異。

2 結果

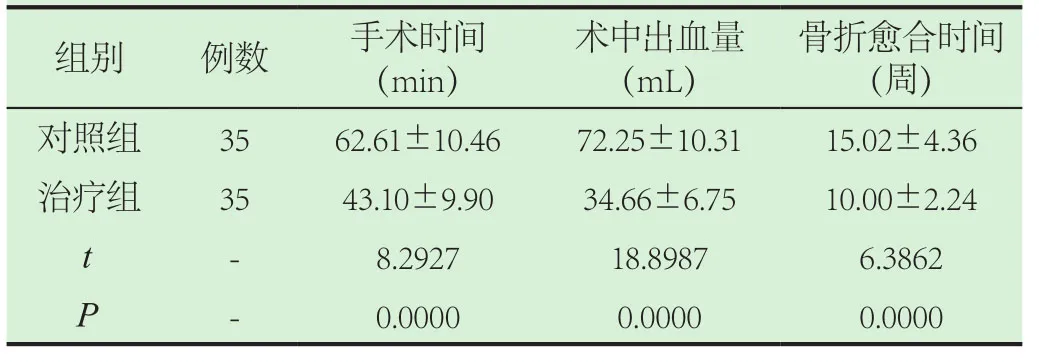

2.1 比較兩組手術指標。兩組各項手術指標對比差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術指標相比()

表1 兩組手術指標相比()

骨折愈合時間(周)組別 例數 手術時間(min)術中出血量(mL)對照組 35 62.61±10.46 72.25±10.31 15.02±4.36治療組 35 43.10±9.90 34.66±6.75 10.00±2.24 t - 8.2927 18.8987 6.3862 P - 0.0000 0.0000 0.0000

2.2 比較兩組治療效果。對照組治療優良率與治療組相比較低,P<0.05,有統計學價值,見表2。

表2 兩組治療優良率比較(n,%)

3 討論

脛骨骨折為骨科常見病,結合骨折發生的部位可將其分為脛骨平臺骨折與脛骨干骨折[3],前者臨床表現主要為膝關節疼痛、腫脹和活動障礙等,而后者主要臨床表現則為消退疼痛、腫脹,并伴有畸形或異常動度等。脛骨骨折是因間接暴力(如滑倒、高處墜落等)和直接暴力(如車輪碾軋、撞擊等)引起的骨折,由于骨折部位特殊,外加軟組織覆蓋少,因此骨折發生后易出現局部血運障礙,并且治療后易導致延遲愈合和骨折不愈合等情況。以往臨床治療此病時常采取開放復位和普通鋼板螺釘固定法,但整體療效有限。

隨著微創技術的興起,手法閉合復位經微創固定法被運用于骨科治療中,這種治療方法有機結合了橋接式技術與微創技術,既能防止骨折端直接暴露[4],還可保護骨折端周圍軟組織與血運,有利于減輕創傷,因此在減少術后并發癥、縮短骨折愈合時間以及提高生活質量方面有顯著作用。在本研究中,治療組手術時間和骨折愈合時間明顯短于對照組,術中失血量少于對照組,表明治療組采用的術式能優化手術指標、促進術后恢復。唐桂勇,徐東,楊效飛,等[5]研究中對55例脛骨中下段骨折患者實施手法閉合復位和經皮微創固定治療,結果顯示手術時間為(43.12±9.89)min、術中出血量為(34.67±6.74)mL、骨折愈合時間為(10.02±2.25)周,與本研究結果對比一致性好。手法閉合復位經皮微創固定術過程簡化,與傳統術式相比,手術時間更短,有利于減少術中失血量;另外,由于骨折處固定穩定性強,因此術后患者早期便能開展康復訓練,從而減少并發癥的發生,能保障踝關節恢復效果,安全性高[6-8]。

總之,脛骨中下段骨折采用手法閉合復位聯合經皮微創固定術可行性高,能提高療效,促進疾病恢復,建議進一步推廣。