不同溶栓時間對帶隧道帶滌綸套血透導管透析患者透析效果的影響

張勁

(南寧市第一人民醫院 腎內科,廣西 南寧 530022)

0 引言

近年來,因終末期腎病患者人數日益增加,需血液透析人數也隨之增加,血管通路是保障血液透析順利進行的關鍵因素。臨床中發現很多終末期腎病患者無法建立動靜脈內瘺,只能依靠長期血透導管,方可進行維持性血液透析。長期血透導管容易引發血栓、感染等諸多并發癥,降低透析效果,增加住院時間及死亡風險[1]。導管內血栓預防重于治療,肝素封管及尿激酶封管,能降低血栓發生概率[2]。尿激酶溶栓是目前臨床上血透導管最常用的溶栓藥物[3],但在溶栓間隔時間上仍無統一標準。本研究旨在探究不同溶栓時間對帶隧道帶滌綸套血透導管透析患者的透析效果的影響。現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選擇于2017年1月至2019年12月在我院進行中心靜脈長期留置導管透析患者80例為研究對象。按照隨機數字法隨機分為對照組(n=40)和觀察組(n=40)。觀察組,男19例,女21例,年齡29-82歲,平均(61.3±11.6)歲,透析年限0.5-22年,平均(14.5±6.6)年。對照組男17例,女23例,年齡31-84歲,平均(62.1±11.9)歲,透析年限1-21年,平均(15.2±6.3)年。兩組基線資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),具可比性。納入標準:①符合慢性腎功能衰竭;②年齡≥18歲;③意識清楚,無明顯并發癥,無相關感染者。排除標準:①近期發生過感染、外傷、手術者;②對透析不耐受或透析藥物過敏者;③尿激酶過敏者。

1.2 方法。所有患者每周透析2-3次,每次4 h。觀察組患者每月使用2次2萬IU/mL的尿激酶,每15天溶栓1次,每次溶栓30 min。對照組每月使用1次2萬的尿激酶,每30天溶栓1次,每次溶栓30 min。按照導管長度確定尿激酶使用劑量。觀察兩組患者凝血功能以及導管感染的情況,連續觀察13周不同溶栓間隔時間對使用血透導管透析患者血流量的影響。尿激酶封管溶栓:50萬IU尿激酶溶于25 mL無菌生理鹽水,盡可能完全抽出導管內殘留的肝素鹽水封管液,按照導管容積緩慢注入尿激酶溶栓液,盡可能完全充滿導管,用肝素帽封閉導管口30 min后,按照透析前要求對溶栓側導管進行回抽,去除殘留血栓及血凝塊,最后采用肝素常規封管。

1.3 觀察指標。①透析血流量及透析充分性:抽吸不暢,并發出血事件(鼻粘膜出血、牙齦出血等),并發感染事件(導管細菌定植、導管出口感染、導管隧道感染、導管相關性菌血癥、導管相關性遷移性感染等);②凝血指標:血小板計數(PLT)、凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血活酶時間(APTT)。

1.4 統計學分析。采用SPSS 22.0進行分析,計量資料用()表示,采用t檢驗。計數資料用率(%)表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

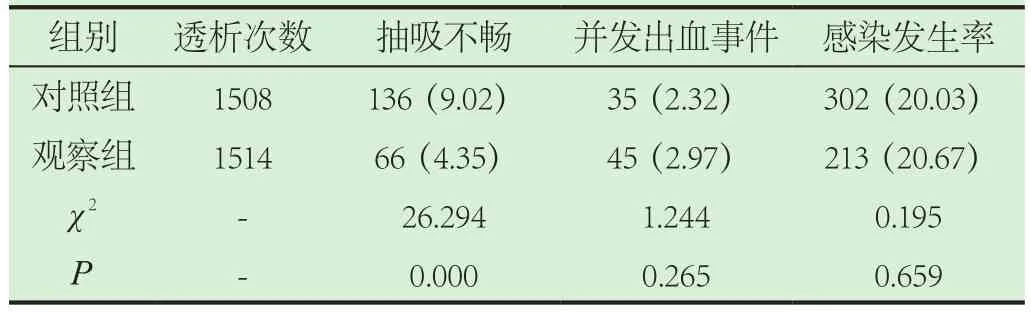

2.1 兩組患者透析過程不良事件發生率對比。兩組13個周觀察期,每周透析2-3次,觀察組透析1514次,對照組透析1508次。觀察組抽吸不暢發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組并發癥出血發生率及并發感染事件發生率與對照組對比,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組患者透析過程不良事件發生率對比[n(%)]

2.2 兩組患者干預前后凝血功能的比較。兩組患者干預前、干預3個月后的PLT、PT、APTT比較,差異均無顯著性(P>0.05),見表2。

3 討論

表2 兩組患者干預前后凝血功能的比較()

表2 兩組患者干預前后凝血功能的比較()

凝血功能 對照組(n=40) t P 觀察組(n=40) t P干預前 干預3個月后 干預前 干預3個月后PLt(×109/L) 160.4±53.5 157.4±48.5 0.221 0.745 165.4±54.5 158.9±51.4 0.731 0361 Pt(s) 10.3±0.8 11.6±1.0 1.213 0.088 10.8±0.9 12.0±1.1 0.420 0.606 APtt(s) 32.4±4.4 34.3±5.3 1.942 0.069 33.5±±4.9 36.3±4.9 1.765 0.073

臨床上有許多血透患者因自身條件限制只能通過置入血透導管以維持長期的血液透析治療。長期的深靜脈置管極易并發血栓、感染,導致導管無法正常使用,增加住院治療風險,降低了透析效果和生存質量。導致血栓形成主要是通過外源性或內源性因素使凝血酶原激活,進而轉化為凝血酶激活體內的凝血反應[4]。目前,臨床可通過定期封管溶栓、泵入溶栓劑等方式預防導管內血栓的形成,其中以尿激酶的應用最為普遍。

本研究發現每月2次溶栓方案在抽吸不暢發生率,透析充分性等方面均優于每月1次溶栓方案(P<0.05),同時并不增加出血及導管感染的風險。分析可能的原因有①長時間留置導管,多次使用接頭,會增加細菌有機會侵入血透導管風險進而發生感染。長期置入的深靜脈導管內壁上會形成一層血漿蛋白生物膜,細菌可定植其中逃過免疫系統和抗生素的攻擊而不易被清除[5]。使用尿激酶封管不僅能夠溶解已形成的血栓,還能溶解細菌定植的血漿蛋白生物膜,使細菌游離并容易被清除,尿激酶濃度的升高破壞作用越明顯[6]。每月2次溶栓可減少導管內血栓量,降低因血栓形成而引起抽吸不暢,增加透析的充分性,同時可有效減少甚至清除細菌生長依仗的天然屏障,從而減少了機體炎癥因子水平。但由于研究納入的樣本數較少,且觀察時間較短,仍需要更大的樣本來進一步證實這一結論。

綜上所述,每月2次溶栓方法優于每月1次,降低抽吸不暢發生率,并不增加導管感染、出血事件的發生率,可應用于臨床提高導管使用壽命、提高患者透析充分性。