TETRAX平衡儀結合感統訓練對痙攣型腦癱平衡功能療效的研究

韋華揚,劉振寰,李 諾,趙 勇,羅冠君,張春濤,林曉宏,程吉祥

(廣州中醫藥大學附屬南海婦產兒童醫院,廣東 佛山 528200)

在兒童康復中,近年來感覺統合訓練對痙攣型腦癱平衡障礙的改善雖然取得一定成效,但對參與訓練的患兒基礎能力要求較高,部分痙攣型腦癱患兒的感覺統合能力較差難以配合主動性感統訓練,且感統訓練缺乏對效果直觀的定量判定指標[1]。研究表明TETRAX平衡儀在成人平衡障礙訓練中成效顯著,為了探究TETRAX平衡儀對兒童康復的作用,以及結合感統訓練是否可以提高痙攣型腦癱患兒的平衡功能,本團隊設計并開展了以下研究,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

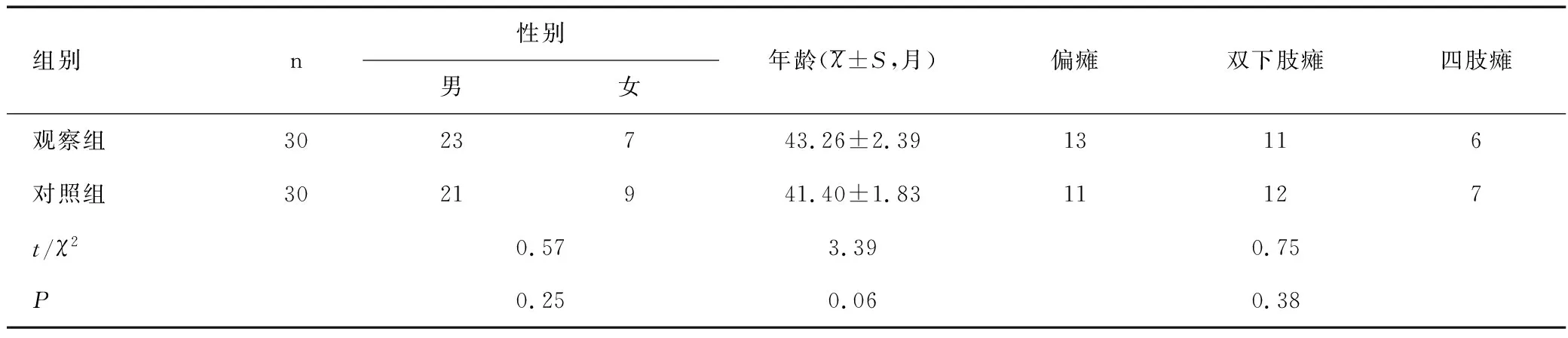

選取2017年5月至2018年11月在佛山市南海區婦幼保健院小兒神經康復科就診的符合納入標準的痙攣型腦癱患兒60例,采用隨機數表法隨機分為觀察組和對照組各30例。納入標準:①符合痙攣型腦性癱瘓診斷標準:按照中國腦性癱瘓康復指南(2015)制定的診斷與分型標準執行[2];②年齡2~5歲;③具有一定的認知能力,能理解指令配合訓練者;④具有一定站立、行走能力;⑤能順利完成本研究者;⑥所有研究對象的監護人均知情同意自愿參與研究。排除標準:①其他類型腦癱患兒;②非腦癱疾病導致的軀干穩定性差的疾病,如前庭小腦病變、重癥肌無力等;③嚴重的智力障礙患兒;④無站立、行走能力的患兒;⑤存在下肢關節疼痛、嚴重關節炎等疾病影響測試者;⑥資料脫落,中途退出者。最終觀察組男23例,女7例,年齡(43.26±2.39)個月;對照組男21例,女9例,年齡(41.40±1.83)個月。兩組患兒在年齡、癱瘓類型方面比較,差異無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 兩組一般資料比較(n)

1.2 訓練方法

兩組均采用常規感覺統合訓練,觀察組在常規感覺統合訓練基礎上,加用TETRAX平衡儀訓練。

1.2.1感覺統合訓練

針對每個痙攣型腦癱患兒的具體情況制定其相對應的個體化訓練方案,并重點關注患兒的肢體平衡能力與協調能力的訓練,包括靜態訓練和動態訓練。靜態訓練主要是增強患兒本體感覺,如閉眼站立、閉眼單腳站等。動態平衡訓練包括吊豎筒、滑板俯沖、跳蹦蹦床、走平衡板、大陀螺等。通過動靜態協調性訓練,促進患兒掌握坐、站、行等平衡感覺[3]。30min/次,1次/天,6次/周,20天為1個小療程,療程期間休息20天,連續完成3個小療程為1個大療程治療。

1.2.2 TETRAX平衡儀訓練

針對觀察組每個痙攣型腦癱患兒的具體情況制定其相對應的個體化訓練方案,主要包括前-后移動訓練、前-后躲避訓練、側向躲避訓練、重心移動、保持訓練及捕捉目標等訓練項目。30min/次,1次/天,6次/周,20天為1個小療程,療程期間休息20天,連續完成3個小療程為1個大療程治療。

1.3 評定方法

康復評定分別于治療前及治療3個月后由專業評估人員各評估1次,評估項目包括粗大運動功能分級系統(gross motor function classification system,GMFCS)、姿勢總結表(postural summary sheet,PSS)、Berg平衡量表(berg balance scale,BBS)和粗大運動評估量表(gross motor function measurement 88,GMFM-88)的D區和E區,并運用TETRAX平衡測試儀評定兩組患兒的平衡功能。

1.3.1粗大運動功能分級系統

GMFCS是根據腦癱患兒運動功能隨年齡變化的規律所設定的分級系統,能較為客觀地反映腦癱患兒粗大運動功能發育的情況。GMFCS共分為5個級別(Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級、Ⅴ級),級別越高代表運動功能越差。

1.3.2姿勢總結表

采用TETRAX平衡儀(Sunlight醫療器械公司,以色列)測量。該設備通過4個相互獨立的測試力平臺,可分別測量受試者左右足底前、后、外側、內側部分施加的垂直壓力變化,同時記錄足底壓力傳感器上的力學信號并將其轉化為數字信號傳入電腦終端自動進行分析處理。穩定系數ST值平均值≤1.5表示平衡功能好,1.5~≤3.0表示稍差,3.0~≤6.0表示較差;>6.0表示非常差。評分越高,表示平衡功能障礙越嚴重。

1.3.3 Berg平衡量表

Berg平衡量表包括站起、獨站、坐下、轉移、閉眼站立、雙腳并攏站立等14項,總分在21~40分區間可輔助下步行,總分在41~56分區間提示可完全獨立。評分越低,表示平衡功能障礙越嚴重。

1.3.4粗大運動評估量表

測定GMFM-88的D區和E區:D區為站位功能區,包括13項評測項目,每個項目評分0~3,總分39分;E區為行走、跑、跳功能區,包括24項評測項目,每個項目評分0~3,總分72分。所得分值越高,站位、行走和跑跳功能越好。

1.3.5臨床療效評定標準

以TETRAX平衡測試儀評定兩組治療后平衡能力提高的百分比,提高率≥60%為有效,<60%為無效。

1.4 統計學方法

2 結果

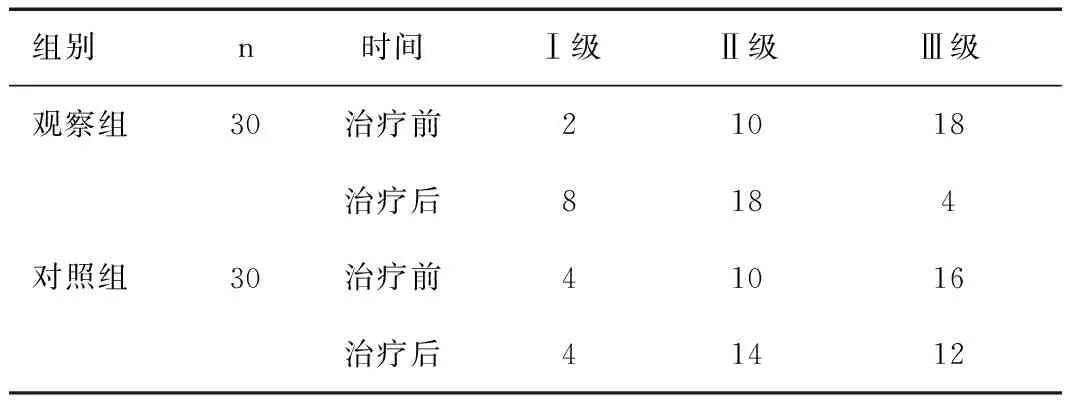

2.1 兩組治療前后GMFCS分級評分比較

兩組患兒治療前的GMFCS分級比較無統計學意義(P>0.05),提示具有可比性。治療3個月后,觀察組的GMFCS的Ⅲ級人數明顯低于對照組,差別有統計學意義(χ2=9.47,P<0.05),見表2。

表2 兩組治療前后GMFCS的分級比較(n)

2.2 兩組治療前后平衡能力評分比較

兩組患兒治療前的PSS評分、Berg平衡量表評分比較均無統計學意義(均P>0.05),提示具有可比性。治療3個月后,觀察組的PSS評分低于對照組,Berg平衡量表評分高于對照組,差別均有統計學意義(t值分別為-3.65,4.95,均P<0.05);另外,兩組PSS評分及Berg評分治療前與治療后差別均有統計學意義(t值分別為9.53、6.45、-7.79、-2.27,均P<0.05),PSS評分治療后降低,Berg評分治療后升高,見表3。

表3 兩組治療前后PSS評分和Berg平衡量表評分比較

2.3 兩組治療前后GMFM-88項評分比較

兩組患兒治療前的粗大運動功能D區和E區評分比較無統計學意義(均P>0.05),提示具有可比性。治療3個月后,觀察組的D區和E區評分均高于對照組,差別有統計學意義(t值分別為5.69、4.25,均P<0.05);另外,兩組D區和E區評分治療前與治療后差別均有統計學意義(t值分別為-22.56、-22.74、-28.71、-21.84,均P<0.05),治療后均升高,見表4。

表4 兩組治療前后GMFM-88項D區和E區評分比較

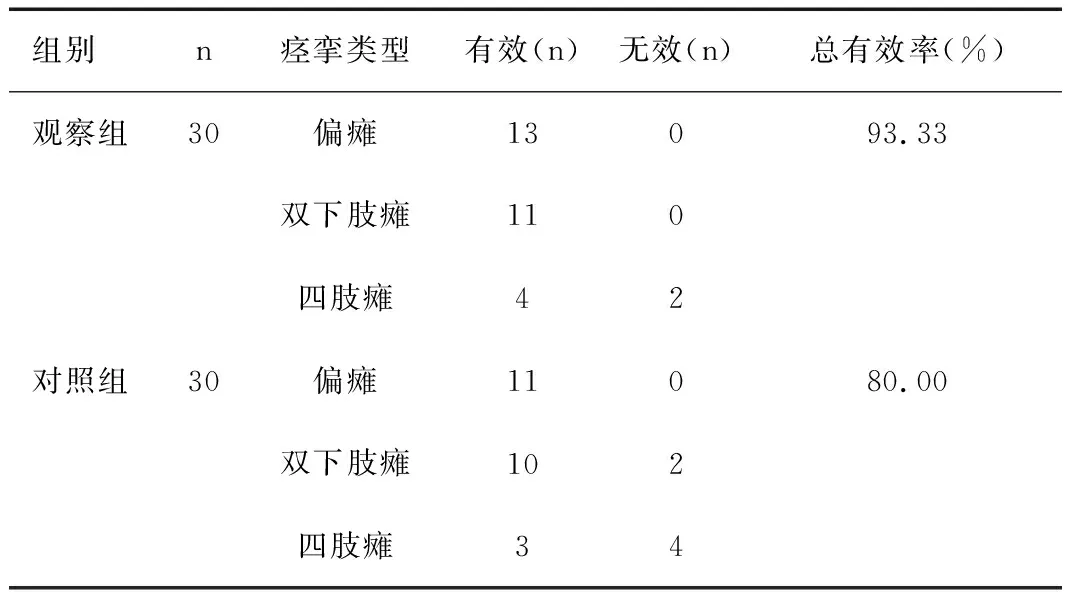

2.4 兩組治療前后臨床療效比較

觀察組總有效率為93.33%,對照組總有效率為80.00%,組間比較差異有統計學意義(χ2=2.31,P<0.05),見表5。

表 5 兩組治療前后臨床療效比較

3 討論

3.1 平衡能力和TETRAX平衡儀訓練概述

平衡能力是獨立完成日常生活活動的先決條件之一,是康復的重要內容。日常生活中各種動作包括站立、行走等活動都依賴有效的平衡作保障。腦卒中、腦損傷等偏癱患者由于腦部高位中樞失去了對低位中樞的控制,出現平衡反射功能障礙,感覺功能障礙、肌肉的力量、張力及肌群間的互相協調收縮能力喪失,均可導致平衡障礙。而痙攣型腦癱患兒平衡功能的異常主要是由于肌肉收縮不協調或感覺功能缺陷。

目前,國外許多國家已經開始運用TETRAX平衡儀進行腦癱兒童的運動康復[4-6],我國現在較多報道的是運用TETRAX平衡儀進行老年人和成年人平衡功能恢復治療[7-8]。但隨著我國醫療科技的不斷發展,新的技術、新的治療儀器不斷推陳出新,TETRAX平衡儀作為一種新型穩定性和平衡性評測技術,逐漸被廣泛關注并應用于小兒腦癱的康復領域。這項新的技術不僅可以評估站立姿態的穩定性,而且通過不同姿勢控制本體感覺、視覺以及前庭覺信息的輸入,從而對不同感覺系統在維持平衡功能中的作用進行分析。還可以根據患兒功能特點不斷調整訓練方案,確保每次訓練使患者不斷地處在平衡和失衡的臨界狀態,以最大限度地激發患者的現有平衡能力,并使之得到強化,同時誘導患兒向更高的平衡狀態過渡。TETRAX平衡儀還可以通過生物反饋訓練,調動患兒訓練的積極性,促進患兒主動運動,實現自我調控運動功能,進而改善自身平衡能力。另外,TETRAX平衡儀可以通過評估和訓練所得出的定量數據,使醫生和康復師能客觀地分析患兒平衡能力訓練過程中的不足及影響因素,從而及時修改訓練方案和訓練方法以提高患兒平衡能力。

3.2 TETRAX平衡儀結合感統訓練對痙攣型腦癱平衡功能的療效

本研究表明,觀察組的GMFCS分級與對照組比較有統計學意義,提示觀察組療效優于對照組,說明TETRAX平衡儀結合感統訓練對痙攣型腦癱運動能級的提高有較好的療效。治療3個月后,觀察組的PSS評分低于對照組,Berg平衡量表評分高于對照組,差別均有統計學意義,提示觀察組療效優于對照組,另外,兩組PSS評分及Berg評分治療前與治療后差別均有統計學意義,PSS評分治療后降低,Berg評分治療后升高,提示兩組均有療效。治療后,觀察組的D區和E區評分均高于對照組,差別均有統計學意義,同樣提示觀察組療效優于對照組,另外,兩組D區和E區評分治療后均高于治療前,表明治療有效。兩組治療前后臨床療效比較發現,觀察組總有效率為93.33%,對照組總有效率為80.00%,本研究對痙攣型四肢癱治療效果比較顯著,對痙攣型偏癱和雙下肢癱的療效和對照組比較不明顯,總有效率組間比較差異有統計學意義,提示觀察組療效優于對照組,可見利用TETRAX平衡儀結合感統訓練,能進一步改善痙攣型腦癱患兒的平衡功能。

綜上所述,TETRAX平衡儀是一項非常有針對性、有前景的評測和治療方法,TETRAX平衡儀訓練可以增加患兒主動參與訓練的積極性,與感統訓練結合可以較好地提高痙攣型腦癱患兒平衡功能,值得臨床應用。