動物分子影像技術在心肌梗死研究中的應用

涂清強

(中山大學實驗動物中心,廣州 510080)

冠狀動脈阻塞可導致心肌持續性缺血缺氧,最終引發心肌壞死。 心肌梗死是心血管急重癥,其中急性心肌梗死在臨床上最為常見,主要表現為突然且持續劇烈的前胸、后背疼痛、休克、心律失常、低血壓、意識不清等癥狀,具有發病急、病情重、病死率高、治療難度大的特點[1]。 隨著分子影像學技術的發展和成熟,臨床上對心肌梗死的診斷更加全面和精準,而臨床前研究上的應用更是前沿和多樣,研究者通過動物超聲[2]、動物PET/CT[3-4]、小動物MR[5]以及小動物SPECT/CT[6]等技術進行心臟部位活體顯像,充分利用動物分子影像技術在心肌梗死模型中的診斷優勢,與臨床結果達到相似性。 本文綜述了近些年國內外關于動物分子影像技術在心肌梗死模型中的應用進展。

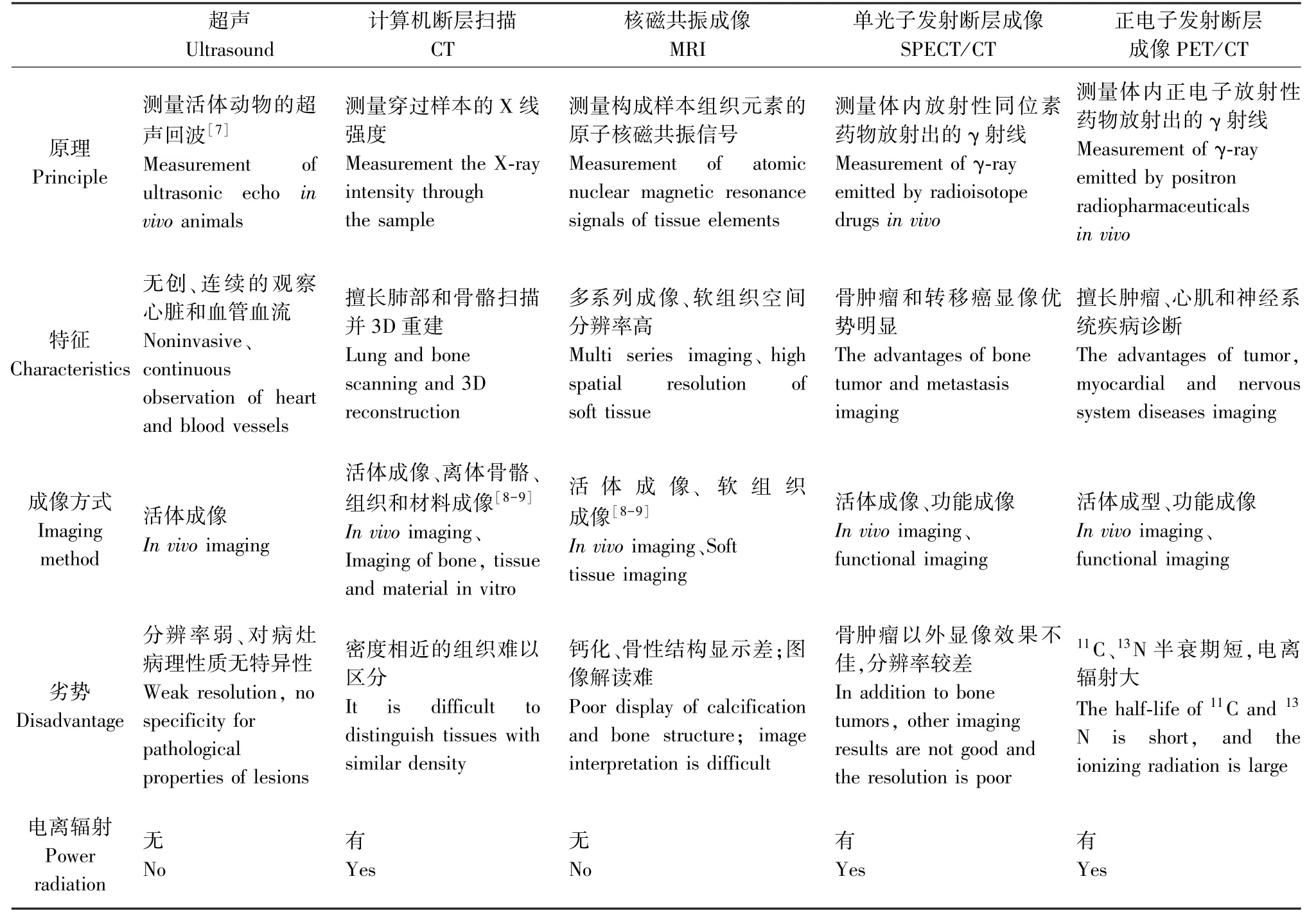

1 動物分子影像技術原理及特征

動物分子影像技術根據自身的成像原理在不同領域的應用具有各自的獨特性,可相互補充和進行多影像綜合分析,其原理和特征如表1 所示[7-9]。

2 動物分子影像技術的應用

2.1 放射性示蹤劑的運用

靶向放射性示蹤劑為心臟SPECT 或PET 成像提供功能信息,能有效的評估心肌梗死情況,其中99mTc 標記、18F-FDG 和13N-NH3最為常用。 與傳統的示蹤劑不同,靶向示蹤劑可結合梗死區特異性的產物,通過示蹤這些壞死性化合物可以區分急性心肌梗死和愈合性心肌梗死,可逆性缺血性損傷和不可逆性梗死,以及再灌注和閉塞性心肌梗死。 分子靶向示蹤劑成像在近年呈現研究顯著增加的趨勢。

Su 等[10]使用99mTc 標記的基質金屬蛋白酶(MMPs)靶向放射性示蹤劑(99mTc-RP805)和201Tl 進行活體心臟成像,心肌梗死后1 ~3 周小鼠經Micro-SPECT/CT 成像,發現在201Tl 灌注減少的區域,心肌攝取明顯和心肌遠端活性高出對照組2 倍,并由此建議在心肌梗死遠端區域內激活MMPs,這種新型無創靶向放射性示蹤成像方法在跟蹤MMP 介導的心肌梗死重塑后的體內定位具有顯著效果。 在Van等[11]通過放射性標記來評估心肌重塑靶向肌成纖維細胞間質改變的研究中,他們使用靜脈注射99mTc標記的CRIP 對冠狀動脈閉塞誘導心肌梗死2 周、4周和12 周的41 只小鼠行Micro-SPECT/CT 成像,成功評價了MI 后神經體液拮抗劑的療效,以及證實了聯合治療的優越性。 另外,Cona 等[12]利用金絲桃素(123I-HYP)和99mTc-Sestamibi標記家兔的急性心肌梗死和進行Micro-SPECT/CT 成像,發表123I-HYP 滯留于梗死心肌,正常心肌中沒有,而99mTc-Sestamibi 在梗死心肌中沒有,正常心肌高于初始水平,證明了兩種放射性顯像劑在梗死心肌和正常心肌的選擇性。

表1 動物分子影像技術的原理和特征Table 1 Principles and characteristics of animal molecular imaging technology

氨肽酶(CD13)在再生血管區域有較強的表達,為此Hendrikx 等[13]設計了一款無創的雙同位素血管成像探針(111In-DTPA-cNGR 和99mTc-Sestamibi),并利用Micro-SPECT 可觀察到小鼠梗死心肌灌注后缺損區域和梗死心肌邊緣區域的CD13顯像,這對于評估治療缺血性心臟病的藥效及cNGR 三肽在臨床血管成像中的運用具有重要參考價值。

為了評價亞急性心肌梗死綿羊代謝、組織學和功能隨訪之間的關系,Mesotten 等[14]通過冠狀動脈微栓塞建立了8 只幼年羊心肌梗死模型,栓塞后6周進行第一次PET 成像,由于細胞外基質存活細胞并不能快速回復,從而觀察到栓塞區18F-FDG 攝取嚴重降低,栓塞后16 周成像才發現心肌18F-FDG 攝取明顯恢復,與組織學和超聲心動圖觀察結果吻合。 Juárez-Orozco 等[15]對10 只雄性Wistar 大鼠進行13NH3心肌灌注并Micro-PET/CT 掃描。 結果顯示:梗死心臟灌注攝取顯著降低,可見13NH3Micro-PET/CT 成像技術有助于評估梗死心肌。

為了探討早期有氧運動對心梗誘發心衰小鼠心肌功能的影響,Jiang 等[16]運用18F-FDG 和18FFTHA 分別對模型小鼠行Micro-PET/CT 掃描,結果顯示:4 周有氧運動后心衰小鼠體內心肌葡萄糖代謝增強,通過調節糖酵解和線粒體呼吸來改善心功能。 可能的機制是:運動后葡萄糖轉運蛋白1(GLUT1)的mRNA 和蛋白表達均上調,運動還激活了心肌AMP 激活蛋白激酶(AMPK),AMPK 磷酸化組蛋白去乙酰化酶4(HDAC4),抑制HDAC4 也能改善心衰小鼠的心功能。

2.2 干細胞治療中的應用

隨著以基因工程干細胞為基礎的心肌梗死治療技術的迅速發展,無創活體成像技術在未來的研究中可發揮重要作用。 間充質干細胞(MSCs)移植到缺血心肌組織是一種新興的治療方法[17],近年來,研究者們開始嘗試用超聲靶向微泡破壞技術(UTMD)、MRI 以及PET/CT 成像技術用于心肌梗死后干細胞靶向治療。 但是MSCs 的分化受微環境的影響,最終的分化模式是由微環境決定的,而不是它們的DNA 序列,對微環境重塑反應可以誘導干細胞在基因激活方面保持靜止狀態靜止,從而導致干細胞雜交譜系的分化[18]。

冠狀動脈內灌注MSCs 聯合UTMD 可通過改變局部微環境和釋放UTMD 激活的多種細胞因子,顯著促進移植細胞向缺血心肌的歸巢,Zhong 等[17]把心肌梗死犬隨機分為接受UTMD 和不接受UTMD兩組,結果顯示,治療組VEGF、SDF-1、VCAM-1 和IL-1b 的表達明顯高于未治療組。 他們認為是毛細血管破裂,血管通透性增加,細胞因子表達增加使得UTMD 改變局部心肌微環境。 同時毛細血管破裂和內皮間隙增寬可促進干細胞粘附到損傷的內皮層上,一些增加的細胞因子可能有助于干細胞的歸巢。 該課題組[18]還觀察了UTMD 對心肌干細胞微環境的影響,超聲心動圖顯示心肌梗死犬心功能和室壁運動評分指數顯著高于對照組,可見UTMD在心臟干細胞移植治療中有很大的潛力。

移植細胞的廣泛死亡阻礙了干細胞治療急性心肌梗死(AMI),然而他汀類藥物可保護內皮功能和微血管的完整性,從而保護心臟,鑒于此,Yang等[19]研究利用辛伐他汀(SIMV)來提高AMI 后MSC 移植的療效。 他們將28 只中國迷你豬隨機分為對照組、SIMV 組、MSC 移植組和SIMV+MSCs 組,每組7 只。 造模分組6 周后,MRI 顯示MSC 移植組與對照組相比則無明顯改善,SIMV+MSC 組心肌梗死后移植細胞的存活率和分化率高于單純MSC 移植組。 表明短期應用小劑量辛伐他汀可提高MSC移植后細胞性心肌成形術的療效,改善心臟功能。

Shi 等[20]構建了(Lv-EF1α-NIS-IRES-EGFP)慢病毒載體來誘導BMSC 中NIS 和綠色熒光蛋白(EGFP) 的表達。 BMSC 移植梗死心肌后1 周,用99mTc99 g 尾靜脈注射45 min 后,通過Micro-SPECT 觀 察 到Lv-EF1α-NIS-IRES-EGFP 處 理 的BMSC 在心臟、胃、膀胱、腸中有明顯的放射性攝取,其他組織攝取99mTc99 g 并不影響移植BMSCs 的信號,而單純的Lv-EF1α-NIS-IRES-EGFP 組僅在甲狀腺中觀察到少量的放射性攝取。

Micro-PET/CT 成像跟蹤在脂肪組織源性干細胞(ADSC)研究等再生醫學新興領域有廣闊的應用前景。 許多研究都強調聯合使用“支架”對增加心肌內干細胞滯留的重要性。 Yang 等[21]提出了一種新型高效表達ADSC 的方法,即慢病毒載體攜帶螢火蟲熒光素酶、單體紅熒光蛋白和截短的胸腺嘧啶核苷激酶(FLUC-MRFP-TTK)組成的三核融合報告基因,對轉導的ADSC 進行生物學評估,并用纖維蛋白支架移植到大鼠梗死心臟,通過Micro-PET/CT成像跟蹤心肌內干細胞滯留情況,并對再生細胞進行組織學評估。 結果表明:慢病毒轉導不影響細胞功能,PET/CT 成像觀察到心肌中轉導的ADSC,精確定位了滯留細胞。

2.3 疾病機制的應用

為了研究心肌梗死后的分子和細胞變化情況,犬、羊、猴、嚙齒動物、豬和兔子等心肌梗死模型逐漸被研究,同時,分子影像技術的精準評價能力亦推動了這些模型的研究應用,最終都能夠獲得有利于臨床研究的參考信息—。

豬由于在冠狀動脈解剖和心臟生理學上與人類有更大的相似性而越來越受歡迎,Derek 等[22]建立了8 只D1-LAD 栓塞的尤卡坦微型豬心肌梗死模型,超聲心動圖很容易看到心肌梗死區被隔離到左室壁病,并可監測左心室結構和功能,發現慢性心肌梗死豬的大體和組織病理學病變分布不均勻,具有臨床病理學的代表性。 因此,超聲心動圖可作為監測D1-LAD 栓塞的豬心肌損傷模型的新方法,并與心肌梗死患者的病生理學密切關聯。 王靜等[23]應用小動物超聲評價心肌梗死小鼠心臟結構及心臟功能,采用超聲心動圖觀察小鼠心梗模型能夠更精準敏感地判斷心肌梗死位置和梗死程度。 苗淑杰等[24]利用小動物超聲觀察冠脈通片對腎陽虛心肌梗死大鼠心肌改善作用,冠脈通片全方組對ST段、EF%、梗死面積均有顯著作用,可有效降低血清肌酐、升高總三碘甲狀腺原氨酸、總甲狀腺激素水平,冠脈通全方組藥效顯著。 Wang 等[25]對恒河猴急性和慢性心肌梗死時心肌纖維進行了評價,利用MRI 成像定量評估恒河猴亞急性心肌梗死期心肌纖維的早期變化,與對照組相比,心肌梗死區透明質酸(Ha)顯示出明顯的差異,有助于診斷臨床亞急性心肌梗死的患者。

3 輔助成像技術的發展

3.1 造影劑輔助成像

隨著分子影像學的發展,CT 增強造影劑在臨床和臨床前研究中得到廣泛運用,增強分辨率和清晰度,提高診斷精確度,造影劑應用也從高滲離子型向非離子型發展應用,副作用明顯減少。

Malyar 等[26]利用Micro-CT 掃描灌注的心肌梗死豬,從栓塞心肌的三維圖像中定量分析左室壁動力學(壁增厚變化;WT%)和心博量(SV)來評估整體心肌收縮功能。 研究表明無論是心肌灌注還是心肌梗死心肌體積都與梗死引起的前壁增厚百分比下降顯著相關。 Nahrendorf 等[27]將20 只心肌梗死小鼠靜脈持續灌注60 min 同時行Micro-CT 增強掃描。 結果顯示,梗死區域的信號強度明顯高于遠端未受傷心肌,左心室重構顯著,左心室擴張明顯且射血分數降低。 Ashton 等[28]利用新型造影劑eXIA 160 結合Micro-CT 對心肌梗死小鼠掃描,可觀察到心肌和棕色脂肪組織代謝顯著,梗死心肌幾乎不攝取造影劑,易于與未梗死灌注心肌鑒別,并定量測定了梗死面積。 由于碳納米管Micro-CT 對小鼠心臟成像有特殊的優勢。 為此,Burk 等[29]利用碘海醇(Iohexol)結合碳納米管Micro-CT 增強掃描心梗小鼠,發現梗死區域與周圍未受損傷的左室組織差異明顯,與組織學TTC 染色結果一致,此外,在舒張期和收縮期獲得CT 圖像可測量射血分數,可定量分析缺血再灌注后心臟功能顯著下降的情況。Sawall 等[30]開發了一種新型Micro-CT 成像造影劑ExiTron,該造影劑即使在非常低的劑量也能檢測到小鼠心肌栓塞,并定量測定心肌栓塞灶的大小。

心臟MRI 增強掃描是指經靜脈高壓快速注入含釓造影劑后再行掃描的技術,提高血液和心肌之間的對比,顯示心臟結構,提升病灶診斷的精準度,評價心臟功能,了解心肌組織存活情況,對巨大的臨床意義。

ApeliN-13(A13)可調節心臟內穩態,動員內源性干細胞修復心肌梗死邊緣區,維持嚴重心肌損傷后的心臟功能,為此,Chung 等[31]利用MRI 增強顯像觀察A13 治療的心肌梗死小鼠,發現梗死周圍體積百分比在1~4 周內明顯少于對照組,充分說明了A13 有調節心室重塑基因表達、抑制凋亡和有益的血流動力學效應。 為了監測經心肌激光血運重建術(TMLR)引起的遠端心肌灌注變化,探討TMLR對左心室形態和功能的影響,Nahrendorf 等[32]利用高分辨MRI 觀察TMLR 治療的8 周心梗大鼠,12 周行多巴酚丁胺誘導應激后再次MRI 觀察,發現TMLR 治療的遠端心肌局部功能(收縮壁增厚)得到改善,但左室舒張和肥厚比治療前增加。

3.2 分析軟件/方法的運用

分子影像設備配套的軟件使圖像更加清晰而真實,研究結果更加準確詳實。 Stegger 等[33]通過基于彈性曲面模型的自動分割算法對心電門控方法采集的PET 圖像進行分析,可定量測定不同程度心梗小鼠的左室容積和EF 值,對于大量動物的連續成像比MRI 更具優勢。

Saleh 等[34]利用臨床3T MRI 的小動物線圈掃描心梗大鼠,并通過半自動分割軟件提取心梗大鼠左室重塑和功能參數,如左室射血分數,誘導大鼠非灌注性心肌梗死后的舒張末期和收縮末期容積,可以準確、快速地評估非灌注心肌梗死后的長期左心室重構,并證明此方法的可行性。 Oliveira 等[35]研制了一種高分辨率的基于針孔準直器的SPECT成像系統。 用系統配置軟件Amide Medical Image Data Examiner 可監測心梗大鼠心肌纖維化區域并定量分析。 Wakabayashi 等[36]利用SPECT-QGS 成像分析系統可觀察心梗大鼠早期不同步性,并對預測不良結果和優化治療方案有一定的意義。

4 結語

由于心肌梗死疾病具有普遍性和復雜性,受到國際研究者和臨床醫生的普遍關注,尤其是急性心肌梗死發病率快、死亡率高,給患者造成巨大的危害,這也是臨床心血管專科醫學面臨的巨大挑戰。綜上所述,動物分子影像技術對心肌梗死動物模型的診斷具有多樣性和前瞻性,能夠精確診斷和心肌梗死動物模型,幫助研究者更好的指導臨床前研究,與臨床數據達到一致性,對臨床患者的診斷和治療具有一定的借鑒意義和參考價值。