超聲引導下動態針尖定位法在橈動脈穿刺置管術中的應用效果

郭飛鶴,胡春華

(1.浙江大學醫學院附屬婦產科醫院麻醉科,杭州 310006; 2.南昌大學第一附屬醫院麻醉科,南昌 330006)

有創動脈血壓是圍手術期血壓監測的金標準[1]。快速準確地進行動脈穿刺,建立有創血壓監測對提高急、危、重病等患者的搶救效率具有重要幫助。臨床上一直采用觸摸法確定動脈穿刺點。然而對于肥胖、休克低血壓、房顫、嬰幼兒等人群而言,其動脈搏動細弱致定位不清、穿刺難度增加,反復多次穿刺會增加患者不適感和并發癥發生率。近年來,超聲可視化技術在臨床上得到了廣泛應用,研究[2-3]表明超聲引導技術較傳統觸摸定位法可明顯提高穿刺成功率。目前超聲引導下動脈穿刺的技術主要有兩種方法,即平面外和平面內引導方法。有研究[4]表明此兩種方法首次穿刺成功率僅為64.3%~81.4%,成功率并不高。動態針尖定位法是一種改良的超聲平面外引導技術,動脈穿刺置管成功率高,并發癥少,在初學者臨床培訓過程中更容易被掌握[5]。鑒于此,筆者采用對比研究的方法探討超聲引導下動態針尖定位法在橈動脈穿刺置管術中的應用效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取浙江大學醫學院附屬婦產科醫院2017年12月至2018年12月收治的擇期手術術中需行有創橈動脈血壓監測的患者130例,按隨機數字表法分為2組。研究組65例,男28例、女37例,年齡27~54歲、平均41.6±5.7歲,橈動脈管腔0.11~0.34 cm、平均0.22±0.05 cm;對照組65例,男30例、女35例,年齡26~55歲、平均40.1±6.6歲,橈動脈管腔0.11~0.29 cm、平均0.20±0.04 cm。2組患者的性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經本院醫學倫理委員會審批批準。

1.2 入選及排除標準

入選標準:1)擇期接受復雜、較大手術,術中需要持續監測血壓變化;2)術中需進行控制性降壓;3)因手術部位因素,無法采用上臂袖帶無創測壓;4)術中使用對心血管循環影響顯著的藥物,需要持續監測血壓變化。排除標準: 1)術前艾倫試驗(Allen’s Test)陽性者;2)凝血功能障礙者;3)合并血管痙攣疾病者;4)近期有多次橈動脈穿刺者;5)拒絕簽署知情同意書者。

1.3 橈動脈穿刺方法

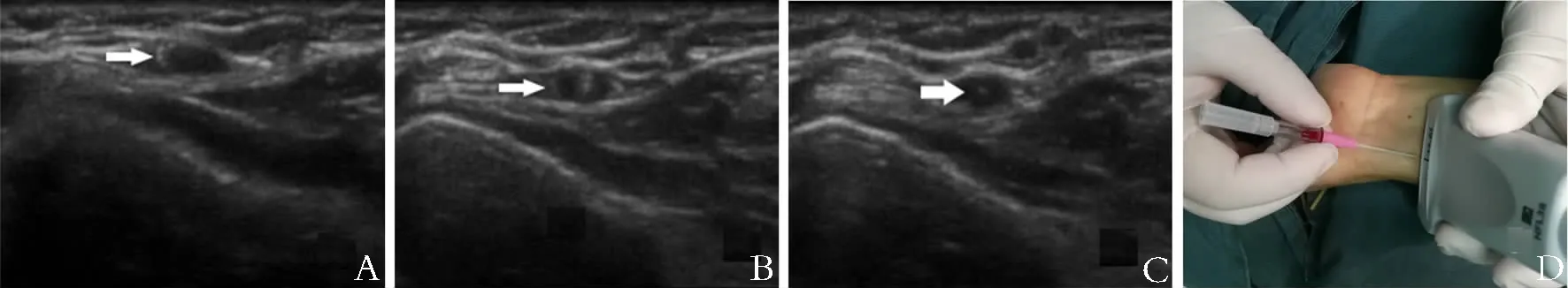

患者入室后常規行心電圖、無創血壓、脈搏氧飽和度監測,面罩吸氧。開放外周靜脈通路,輸注乳酸林格氏液。優先選擇非利手進行穿刺,穿刺前先行艾倫試驗,評估手掌尺側血供狀況,以確定穿刺部位。患者平臥,手臂外展并平放于托手架上,手心向上腕部下方墊合適大小紗布卷,予膠布固定手掌。準備壓力傳感器并以無菌肝素鹽水預先沖管備用。常規消毒鋪巾,選擇18 G~20 G動靜脈留置針以橈骨莖突近心端0.5~1 cm水平為穿刺點進行穿刺。1)研究組予以超聲引導下動態針尖定位法穿刺:采用高頻線陣探頭(索諾聲M-Turbo,頻率5~13 MHz),掃描深度調至最淺1.5 cm以獲得最佳的分辨率。使用無菌紗布擦拭探頭,采用短軸掃描技術將探頭置于穿刺點水平遠近移動,觀察橈動脈搏動情況。調整探頭使橈動脈處于屏幕正中位置,選擇距離超聲探頭中點遠端0.5 cm處作為穿刺點,予少許利多卡因(上海朝暉藥業有限公司)作局部麻醉,并將穿刺針約以45°角度刺入皮膚并緩慢向前推進。當動脈血管腔中出現高回聲針尖影,則將探頭朝近心端移動約2 mm至高回聲針尖影消失,然后繼續向前推進穿刺針至高回聲針尖影又在動脈管腔中顯現。如此反復直至整段套管完全置入動脈中,撤出針芯,連接壓力傳感器完成操作,如封四圖1所示。在操作過程中,若針尖影偏離管腔中心,則調整針尾部使針尖始終處于管腔中心。2)對照組予以觸診定位穿刺法穿刺:操作者左手指腹觸摸橈動脈搏動最強處,利多卡因局麻后以30~45°角度刺入皮膚,緩慢進針。若針尾部有回血時,壓低針干并向前推進約2 mm并向前推送外套管,退出針芯;若無回血,則退出針芯少許,然后將套管緩慢回退,針尾仍見持續回血則推進外套管并拔出針芯,連接壓力傳感器即完成操作。

A:穿刺前的橈動脈,白色箭頭所示;B:穿刺針刺入血管;C:高回聲針尖影消失;D:實際操作穿刺針以45°角刺入皮膚并緩慢向前推進,當動脈血管腔中出現高回聲針尖影如B,接下來將探頭朝近心端移動至高回聲針尖影消失如C,然后繼續推進穿刺針至高回聲針尖影重現如B,如此反復直至套管完全置入動脈中。

1.4 觀察指標及評價標準

比較2組穿刺成功率(首次穿刺成功率、5 min內穿刺總成功率)、穿刺耗時、穿刺過程疼痛評分以及不良反應情況。1)穿刺成功判斷:穿刺針尾端見持續回血,可順利置入外套管,連接壓力傳感器和監護儀后可見連續動脈波形。 當反復穿刺超過3次或操作時間超過5分鐘則判定為失敗,接下由上級主治醫師完成穿刺操作。2)穿刺耗時:計時從采用超聲掃描或觸摸動脈開始至連接壓力傳感器和監護儀成功顯示動脈波形為止。3)采用視覺模擬量表 (Visual Analogue Scale,VAS)評估患者穿刺過程疼痛情況。分值0~10分,其中:0分為無痛;1~3分為輕度疼痛;4~6分為中度疼痛;7~10分為重度疼痛。4)穿刺相關并發癥,包括動脈血腫、痙攣等。參與本研究的操作者均從事麻醉科工作滿3年、完成住院醫師培訓的低年資麻醉住院醫師,臨床技能相當。

1.5 統計學方法

2 結果

2.1 2組穿刺成功率比較

與對照組比較,研究組首次穿刺成功率、5 min內穿刺總成功率均顯著升高,差異均有統計學意義(均P<0.001)。見表1。

表1 2組穿刺成功率比較

2.2 2組穿刺耗時及疼痛VAS評分比較

與對照組比較,研究組穿刺耗時顯著縮短,穿刺操作過程中患者疼痛VAS評分顯著降低,差異均有統計學意義(均P<0.001)。見表2。

表2 2組穿刺耗時及疼痛VAS評分比較

2.3 2組并發癥發生情況比較

與對照組比較,研究組并發癥總發生率顯著降低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組并發癥發生情況比較 例

3 討論

超聲引導下動態針尖定位法是基于超聲短軸法的改良,可以將操作過程分為穿刺和置管兩個階段。穿刺階段要強調緩慢進針,同時監視超聲儀屏幕針尖高回聲白影出現,此時根據針尖與動脈位置關系,按“調整針向→移動探頭→進針”順序,移動探頭幅度不宜過大,一般以針尖高回聲白影即消失,約2~3 mm為佳,如此反復直到針尖進入動脈管腔中心。從初學者采用短軸法失敗案例發現,多數是后續套管推進失敗,原因可能是由于動脈管徑較小(成人直徑一般約0.2 cm),由于進針過快或未識別出針尖出現,繼續進針,穿刺針雖有回血,但針尖可能穿入或完全穿透管腔后壁,導致后續置管失敗。Berk等[6]進行了一項超聲短軸法與長軸法的對比研究,他們發現采用短軸法引起動脈后壁損傷及血腫發生率明顯高于長軸法。

本研究特別強調在穿刺針刺入皮膚后,利用超聲確定好針尖位置,通過超聲動態跟蹤針尖,逐步推進穿刺針至動脈管腔。與之同理,置管過程也采用“移動探頭→進針→調整針向”的順序,超聲動態跟蹤針尖位置,推進穿刺針,保證有一部分套管進入血管腔及針尖不會穿破動脈管壁,順利完成穿刺操作。雖然使用超聲引導動脈穿刺需要耗費一定時間去準備超聲設備,本研究發現采用超聲引導穿刺時間要顯著短于傳統觸摸法。若加上超聲準備時間,其總耗時并不延長,且穿刺相關的并發癥發生率、穿刺過程疼痛評分更低,與樊雅玲等[7]的研究結果相似。采用動態針尖定位法較傳統的觸摸法能夠顯著提高穿刺成功率,對初學者需要一定時間進行訓練掌握。

綜上所述,采用基于超聲短軸法改良的動態針尖定位法較傳統的觸摸法能夠顯著提高穿刺成功率,患者更舒適,并發癥更少。