弓形蟲MIC10基因的克隆與表達

張煊承,李航,謝素珠,趙少偉,王浩,張爽,賈立軍

(東北寒區肉牛科技創新教育部工程研究中心,延邊大學,吉林 延吉 133002)

剛地弓形蟲(Toxoplasmagondii)是一種專性胞內機會性致病原蟲,呈世界范圍流行,廣泛感染幾乎所有的溫血動物,能夠引起嚴重的人畜共患傳染病[1-2]。貓科動物既是其終末宿主,也是其中間宿主之一,科學家們發現弓形蟲的中間宿主無選擇性,涵蓋了各種動物和人[3]。弓形蟲基因型分類主要為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型和非典型基因型,并且每種基因型之間差異較大[4]。Ⅰ型蟲株的毒性最強,如RH株;Ⅱ、Ⅲ型的致病能力則較弱,如PLK株和PRU株[5-7]。弓形蟲其生活史的各個階段的抵抗力大不相同,滋養體的抵抗力最弱,卵囊的抵抗力則最強,但其每個階段均具有感染性,對人類的生命健康和畜牧業的發展造成嚴重的威脅[8]。

微線體蛋白MIC可根據是否具有跨膜結構分為兩類,其中微線體蛋白MIC10屬于不具有跨膜結構的蛋白。TgMIC10異于其他的MIC蛋白,在蟲體的速殖子期和緩殖子期都存在表達,在前者中的含量約為后者的3倍。成熟的MIC10的分子量為18 kD,它的前導肽序列十分長,由58個氨基酸構成,而成熟的誘導肽序列是由9個二谷氨酸重復和1個不完全的重復序列組成,且誘導肽不含有半胱氨酸[9]。針對重組MIC10制造的抗體可以識別天然MIC10,通過間接免疫熒光試驗等對MIC10基因蛋白進行定量,可以幫助區分急性感染和慢性感染[10]。本試驗對MIC10基因進行克隆和表達,以期為該基因及其轉錄蛋白的結構、功能分析及臨床應用提供理論基礎。

1 材料與方法

1.1 蟲株與血清

Vero細胞、弓形蟲RH株由延邊大學預防獸醫學實驗室保存;小鼠抗弓形蟲陽性血清、弓形蟲陰性血清均由延邊大學預防獸醫學實驗室制備、保存。

1.2 試劑

ExTaq DNA聚合酶、限制性內切酶、T4 DNA連接酶、DNA marker等均購自大連寶生物工程有限公司;質粒提取試劑盒和膠回收試劑盒購自Omega公司;BL21感受態購自于北京全式金生物技術有限公司;蟲體DNA提取試劑盒購自南京諾唯贊生物科技有限公司;辣根過氧化物酶(HRP)標記的山羊抗小鼠IgG購自上海碧云天生物技術有限公司。

1.3 引物的設計與合成

根據GenBank上登錄的弓形蟲基因序列(XM_002367312.2),使用Premier 5.0軟件設計合成特異性引物,預期597 bp。2條引物5′端分別引入了BamHⅠ和XhoⅠ限制酶切位點。引物由上海英濰捷基有限公司合成。上游引物F1:5′-CGCGGATCC-ATGGCGCTTTCTTCTTTGAACA-3′;下游引物F2:5′-CCGCTCGAGCTACATCGATTTCCTGCGTCT-3′。

1.4 MIC10基因PCR擴增

將獲得的弓形蟲DNA作為模版,用于PCR反應。PCR反應體系25 μL:模板DNA 1.5 μL,dNTP 1 μL,上下游引物各1 μL,10×Buffer 2.5 μL,Taq酶0.3 μL,去離子水17.7 μL。PCR反應條件:95 ℃進行預變性5 min,94 ℃進行變性1 min,54 ℃退火90 s,30個循環,72 ℃延伸7 min后,4 ℃保存。PCR產物用1%的瓊脂糖凝膠電泳進行鑒定。

1.5 MIC10基因重組克隆質粒的構建及測序

將PCR產物與pMD-18T載體連接后,轉化到感受態細胞,提取重組質粒,進行PCR鑒定和XhoⅠ、BamHⅠ雙酶切鑒定,并將鑒定正確的重組克隆質粒進行測序分析。

1.6 MIC10基因原核表達質粒構建

用XhoⅠ、BamHⅠ雙酶切PGEX-4T-1原核表達載體,膠回收載體片段。將重組質粒的酶切膠回收產物與PGEX-4T-1載體的酶切膠回收的產物,連接16 ℃過夜。轉化到感受態細胞,提取重組質粒并進行PCR鑒定和XhoⅠ、BamHⅠ雙酶切鑒定,1%的瓊脂糖凝膠電泳檢測鑒定結果。

1.7 重組質粒在大腸桿菌中的表達分析

將鑒定正確的重組質粒轉化到大腸桿菌BL21感受態細胞中,IPTG 37 ℃誘導表達。每隔2 h取菌液,離心沉淀,并裂解后,進行SDS-PAGE電泳分析表達產物。以小鼠抗弓形蟲陽性血清作為一抗,以辣根過氧化物酶(HRP)標記的山羊抗小鼠IgG作為二抗進行Western blot分析。

2 結果

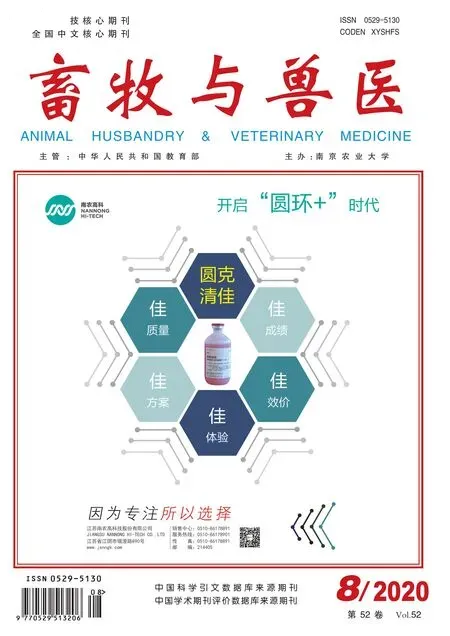

2.1 弓形蟲MIC10基因PCR擴增結果

以弓形蟲的DNA為模板,PCR后得到MIC10基因的目的片段。將產物經過1%瓊脂糖凝膠電泳后得到597 bp目的條帶,擴增條帶與預期大小相同。見圖1所示。

M. DL 2000 DNA Marker;1、2. MIC10目的基因擴增片段;3. 陰性對照圖1 MIC10基因片段PCR擴增結果

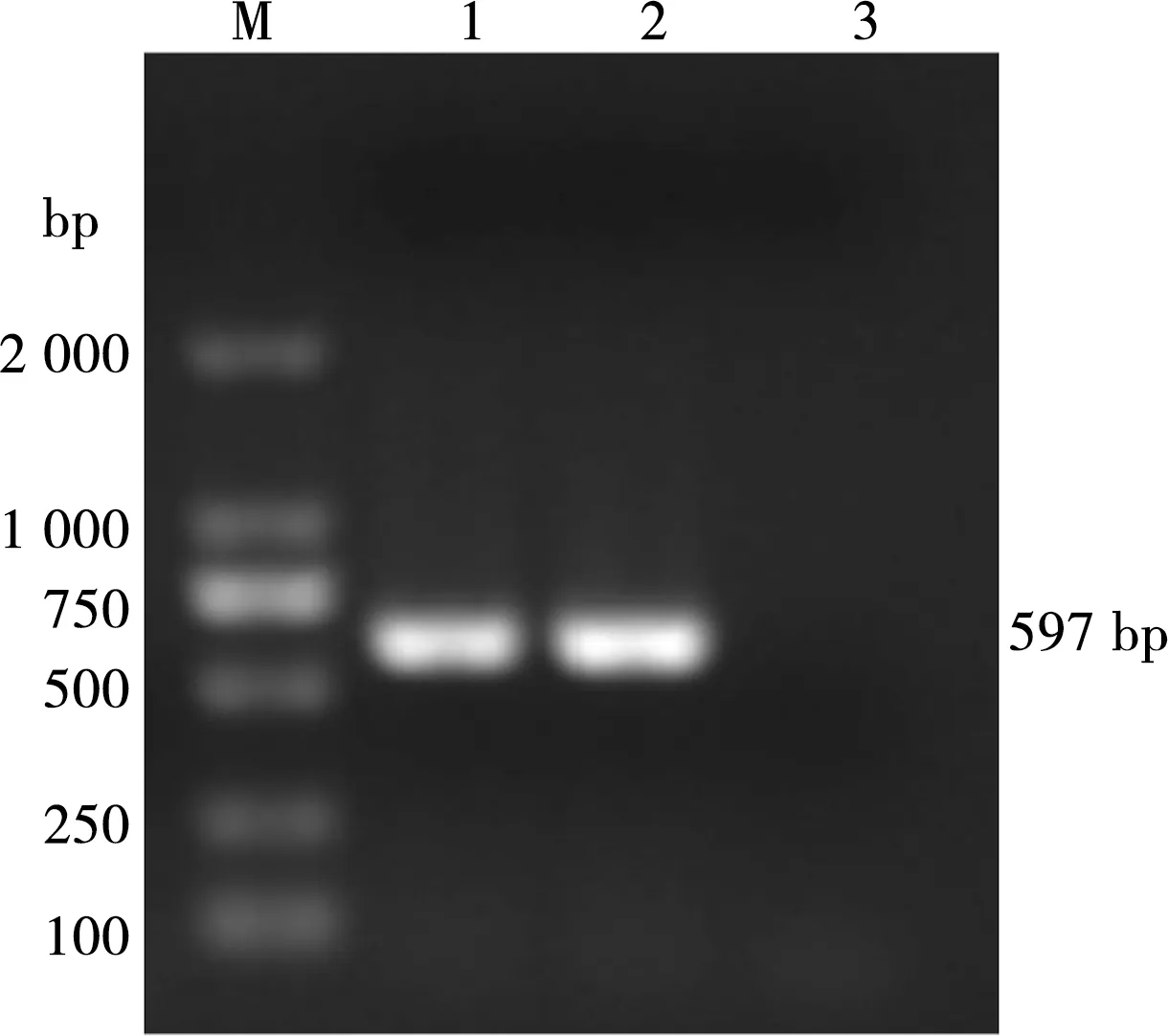

2.2 重組克隆質粒鑒定與測序分析

重組質粒pMD18-T-MIC10經PCR鑒定和酶切鑒定,PCR擴增出597 bp的目的片段,見圖2所示。經XhoⅠ與BamHⅠ雙酶切后,獲得約597 bp的目的條帶與2 692 bp的載體片段,見圖3所示。序列測定分析的結果表明,獲得的弓形蟲MIC10基因序列與GenBank上弓形蟲基因序列(XM_002367312.2)同源性為100%。

M. DL 2000 DNA Marker; 1、2. pMD18-T-MIC10 PCR產物; 3. 陰性對照圖2 pMD18-T-MIC10 PCR鑒定

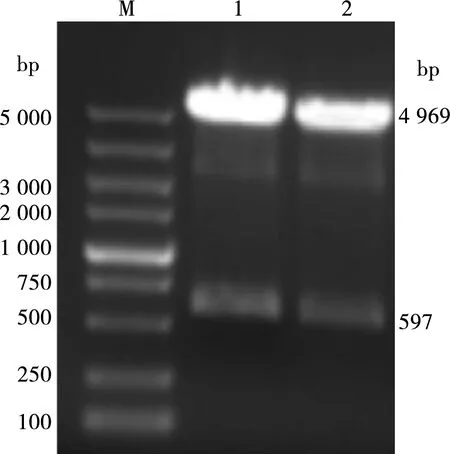

M. DL 5000 DNA Marker; 1、2. pMD18-T-MIC10酶切片段圖3 pMD18-T-MIC10雙酶切鑒定

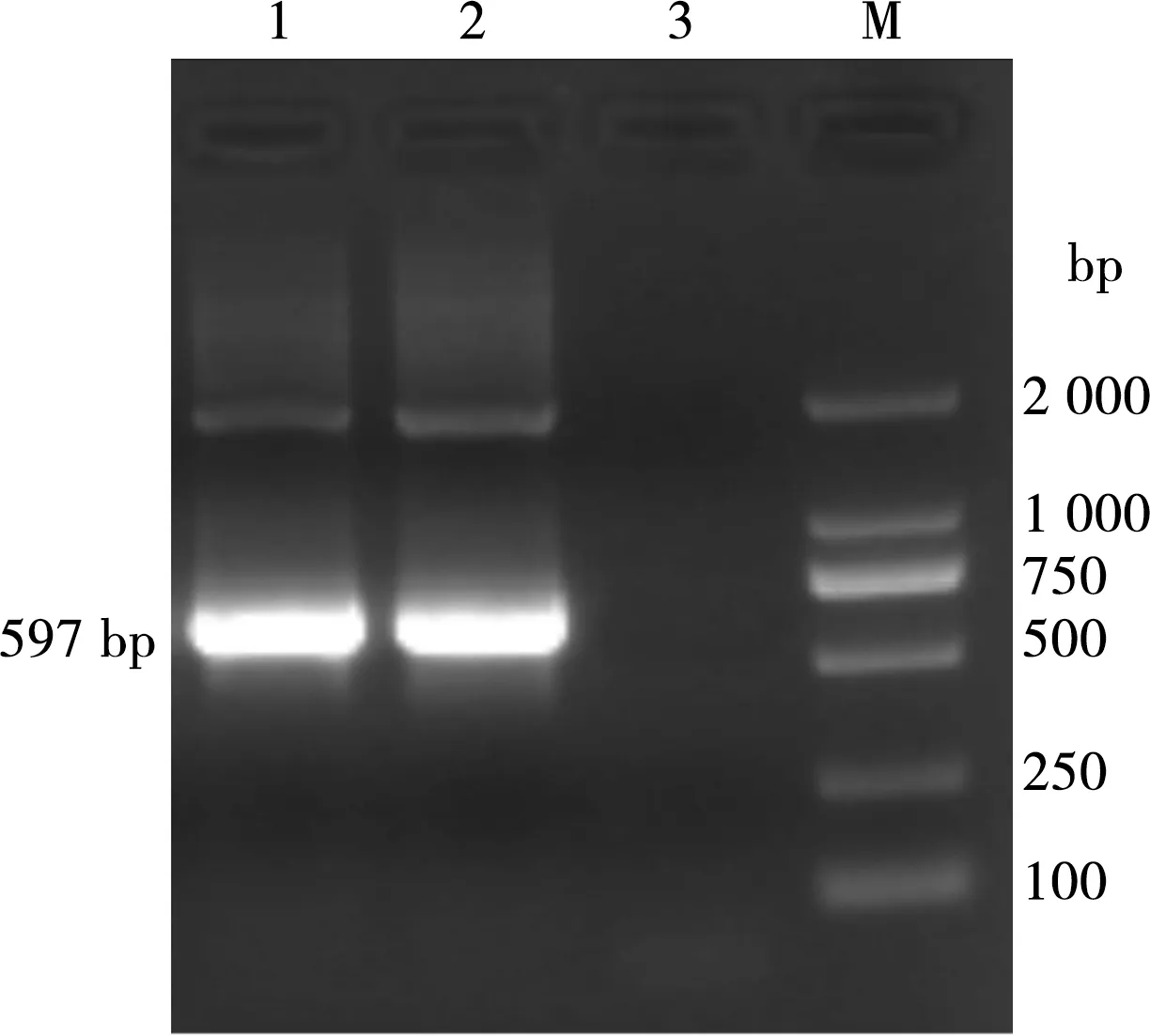

2.3 重組表達質粒PGEX-4T-MIC10鑒定

對重組表達質粒PGEX-4T-MIC10進行PCR鑒定和酶切鑒定,PCR擴增出597 bp的目的片段,見圖4所示。

M. DL 5000 DNA Marker; 1、2. PGEX-4T-1 PCR產物;3. 陰性對照圖4 PGEX-4T-MIC10 PCR鑒定

經XhoⅠ與BamHⅠ雙酶切后,獲得約597 bp的目的條帶和4 969 bp 的載體條帶,見圖5所示。

M. DL 5000 DNA Marker; 1、2. PGEX-4T-1雙酶切片段圖5 PGEX-4T-MIC10酶切鑒定

2.4 重組蛋白表達分析

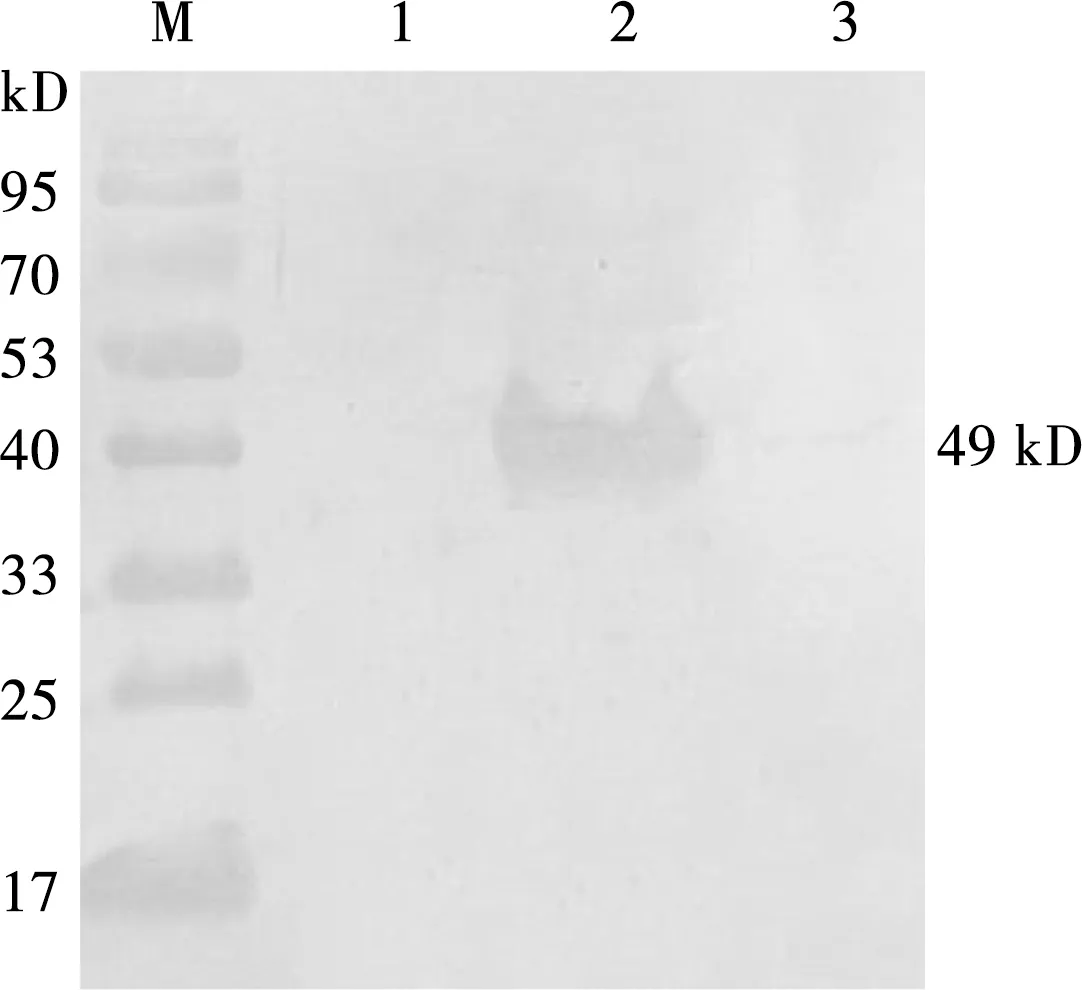

分別取IPTG誘導前樣品和誘導后每2 h的樣品,進行SDS-PAGE,在約49 kD處出現MIC10基因與載體共同表達蛋白的目的條帶,說明重組蛋白表達正確,見圖6所示。Western blot分析表明,該蛋白能被小鼠抗弓形蟲陽性血清所識別,具有較好的反應原性(圖7)。

M.蛋白質 Marker; 1. 誘導前MIC10; 2. 誘導2 h MIC10; 3. 誘導4 h MIC10; 4. 誘導6 h MIC10; 5. 誘導8 h MIC10圖6 重組MIC10蛋白SDS-PAGE電泳鑒定

M. 蛋白質 Marker; 1. 誘導前MIC10; 2. 誘導后MIC10; 3. 陰性對照圖7 重組MIC10蛋白Western blot分析

3 討論

作為頂復體門寄生蟲,弓形蟲和肉孢子蟲等一樣為專性寄生蟲,而且弓形蟲為人獸共患病,嚴重危及人類的生命安全[1]。自弓形蟲被發現以來,對它的研究從未中斷過,隨著分子生物學的發展,弓形蟲的感染與致病機制逐漸被明確,但是如何在感染早期及時準確的發現機體被感染仍值得探討。

弓形蟲侵襲和附著宿主細胞靠它的3個主要細胞器產生的蛋白,即棒狀體蛋白、致密顆粒蛋白和微粒體蛋白。蟲體侵襲過程中最先產生微線體并黏附宿主細胞,隨即棒狀體釋放內容物形成納蟲泡,最后致密顆粒蛋白進入納蟲泡形成納蟲泡膜,完成整個侵襲過程。研究較多的微線體蛋白主要有MIC2和MIC5,MIC2的主要功能是幫助蟲體黏附宿主細胞,MIC5則不具有黏附結構,已證實MIC5具有診斷價值,而且與急性弓形蟲病患者血中分離到的診斷抗原H4序列相同。

MIC10是微線體蛋白中發現較晚的,但是查閱EST數據庫可以發現,MIC10出現頻率較高[9]。MIC10的全長序列為198個氨基酸,二級結構主要為α-螺旋,由于缺乏跨膜域,MIC10與宿主細胞受體綁定,因此MIC10可以從感染部位擴散形成循環抗原,而用于弓形蟲病的診斷。在速殖子快速增殖的急性感染期MIC10大量表達,蛋白水平遠高于其他階段,因此MIC10可以作為區別急性和慢性感染的主要指標。為了進一步探討MIC10的功能,制備能夠穩定且高效表達MIC10蛋白的表達載體是研究的關鍵。本試驗從NCBI上查閱到弓形蟲MIC10基因的堿基序列,用Primer 5.0設計MIC10基因的特異性引物,并在Blast上做了驗證,確保了試驗所用引物的可靠性。本試驗成功擴增了大小為597 bp的MIC10基因片段,構建pMD18-T-MIC10克隆質粒和PGEX-4T-MIC10原核表達載體,經PCR鑒定和雙酶切鑒定正確,并在大腸桿菌中成功表達,表達蛋白的分子量約為49 kD。本試驗為弓形蟲MIC10基因功能的后續研究奠定了基礎。