生態凈化工程中的重金屬污染特征及其生態風險

摘要:為了揭示生態凈化工程中的重金屬污染特征,在蘇南多個污水處理廠尾水生態凈化工程采集了底泥和植物樣本,測定其中常規污染指數及重金屬元素含量,分析了生態處理中重金屬的分布特性,并評價了其潛在生態風險。結果表明,底泥中重金屬的生態風險較低,其中鎘的生態風險達到了中等水平。雖然低污染水中的重金屬濃度平均值較低,但鑒于污水處理量較大,植物對重金屬的富集指數高于一般陸生植物。

關鍵詞:生態凈化工程;重金屬;生態風險

Abstract:In order to reveal the characteristics of heavy metal pollution in ecological purification system, plants and sediment samples were collected from the system which received tail water from five sewage treatment plants in Southern Jiangsu,heavy metals and other index were detected, the distribution characteristics of heavy metals were analyzed,and potential ecological risks were evaluated. The results show that the ecological risk of most heavy metals in sediment is low, among which the ecological risk of cadmium reaches a medium level. Although the average concentration of heavy metals in water is low, the enrichment index of heavy metals in plants is higher than that in terrestrial plants due to the large amount of sewage treated.

Key words:Ecological purification system;Heavy metals;Ecological risk

在過去的經濟發展中,太湖流域的污染日益嚴重。其中重金屬污染由于其生物毒性的持久性、富集性尤其引人矚目。近年來通過“脫氮脫磷提標”改造后,雖然太湖流域所有城鎮污水處理廠的尾水都已經達到了國家一級A類(GB18918-2002)排放標準,但尾水中一些污染物濃度仍高于國家地表水IV類水水質標準,排出尾水的水質仍然為劣V類水質,對于受納水體來說,這種尾水仍是潛在的污染源[1, 2]。特別是重金屬,雖然濃度不高,但是由于在污水處理廠中缺乏有效的處理,其總量不容忽視[3]。這種介于國家一級A排放標準和IV類地表水標準之間的尾水,可稱之為低污染水。為避免低污染水對湖泊河流的富營養化和污染加重并降低成本,組合了前置庫、穩定塘、人工濕地、微生物強化、生態溝渠等各處理單元的生態凈化工程已經在多地建立,以使污水處理廠出水與受納河道水質銜接[4]。

本研究調查了太湖流域多個低污染水生態凈化工程中的重金屬污染特征,在分析重金屬污染現狀和分布特征的基礎上,評價其潛在生態風險。

1 材料與方法

1.1 調查采樣區域

本次調查采樣區域為蘇南地區的五個示范工程,位置見圖1。

1.2 調查采樣主要內容

調查內容為課題各個示范工程的進出水、底泥及主要植被中的重金屬含量,包括:總鉻、銅、鋅、鉛、鎘、鎳、砷。

1.3 調查檢測方法

依據《湖泊生態安全調查與評估技術指南》(環辦〔2014〕111號)以及《淡水生物資源調查技術規范》(DB43/T 432-2009)、土壤環境監測技術規范(HJ/T 166)要求,結合各個示范工程地形特征和植被現狀,對各個示范工程中的進出水、底泥和人工濕地植被進行采集。采集后分別對水樣、底泥和植物樣品進行重金屬含量的檢測,其中植物樣中銅、鋅、鉛、鎘、鉻、鎳、砷的測定采用電感耦合等離子體發射光譜法(GR QW 601-2016 1/0);水樣中銅、鋅、鉛、鎘、鉻、鎳、砷的測定采用電感耦合等離子體發射光譜法 (HJ 776-2015);底泥中砷、鉻、銅、鋅、鎳的測定采用電感耦合等離子體原子發射光譜法(HJ/T 350-2007),鉛、鎘采用原子吸收分光光度法(LY/T1262-1999、GB/T 17141-1997)。

1.4 評價方法

對于底泥中的重金屬污染進行評價,最常用的方法是瑞典Hakanson (1980) 提出的潛在生態指數法(The Potential Ecological Risk Index)(RI),根據含量條件、數量條件、毒性條件和敏感性條件四個方面確定的,評價結果更為準確,是生態風險評價最常用的方法[5, 6]。

其中潛在生態風險因子(The potential ecological risk factor,Eri)用于定量分析特定區域特定污染物的潛在生態風險。而單項污染指數(Contamination factors, Cf )為某一金屬的實測值Ci與該金屬的潛在風險值或該區域背景值之間的比值。本文選擇江蘇省土壤本底值作為區域背景值[7]。Tr為重金屬r的毒性響應系數,本文研究的重金屬中,毒性響應順序為Cd>As>Pb=Cu=Ni>Cr>Zn=Mn,毒性系數見表1[8]。Eri和RI的評判標準見表2[5, 6]。

2 結果與討論

2.1 水中的重金屬

將檢測結果和漁業水質標準(GB11607-89)、地表水質量標準V類(GB3838-2002)、農田灌溉水質標準(GB5082-92)對比,從表3可以看到,水中的總鉻、銅、鉛、鎳、鎘和鎳濃度低于檢測限,鋅和砷的濃度平均值低于各種標準。同時,各種重金屬的潛在生態危害系數均小于40,表明水中重金屬存在輕微生態危害。對于處理過的廢水,其中金屬濃度通常能保持在較低水平,這樣也能夠避免對生態工程的沖擊。

2.2 底泥中的重金屬

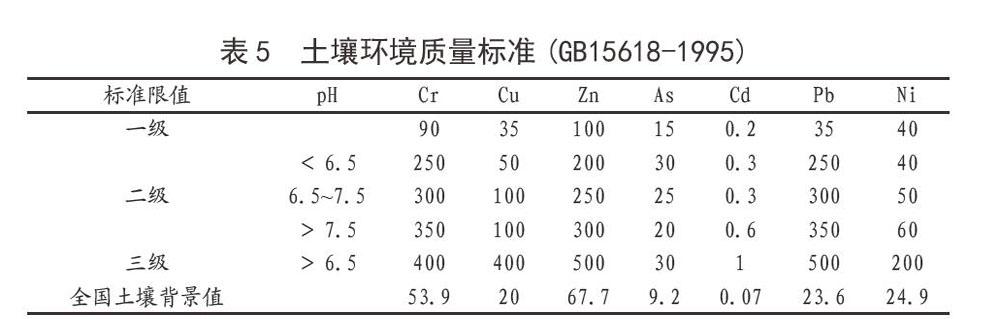

底泥樣品中的重金屬含量如表4所示,除了銅、鋅、砷達到土壤環境質量二級標準,其他重金屬含量均低于一級標準限值。以土壤環境質量一級標準(表5)為參照時,各種重金屬的潛在生態危害系數均小于40,表明底泥重金屬存在輕微生態危害;以全國土壤背景值(表5)為參照時,鎘的潛在生態危害系數大于40,表明其具有中等風險,其他重金屬的潛在生態危害系數均小于40,僅存在輕微生態危害。

具體到各樣品的潛在生態危害系數和潛在生態風險指數RI(圖2):以土壤環境質量一級標準為參照時,只有30%的樣品中鎘的潛在生態危害系數大于40,其他樣品中重金屬的潛在生態危害系數均小于40。而所有樣品的潛在生態風險指數都沒有超過150。以全國土壤背景值為參照時,有10%樣品中的砷和50%樣品中的鎘,它們的潛在生態危害系數超過了40,更有30%樣品中重金屬的潛在生態風險指數超過了150。

綜上所述,底泥中重金屬總鉻、銅、鋅、砷、鉛、鎳的生態風險較低,只有鎘的生態風險達到了中等水平。考慮到生態工程中進出水的鎘濃度都很低,部分樣品中的濃度甚至低于檢測限,底泥中鎘的高風險可能是因為進水量很大,而且水中pH值偏堿性(7.66),水下的溶解氧也偏低5.81,這些都能促進鎘在底泥中沉淀,從而提高了底泥的生態風險。

2.3 植物中的重金屬含量

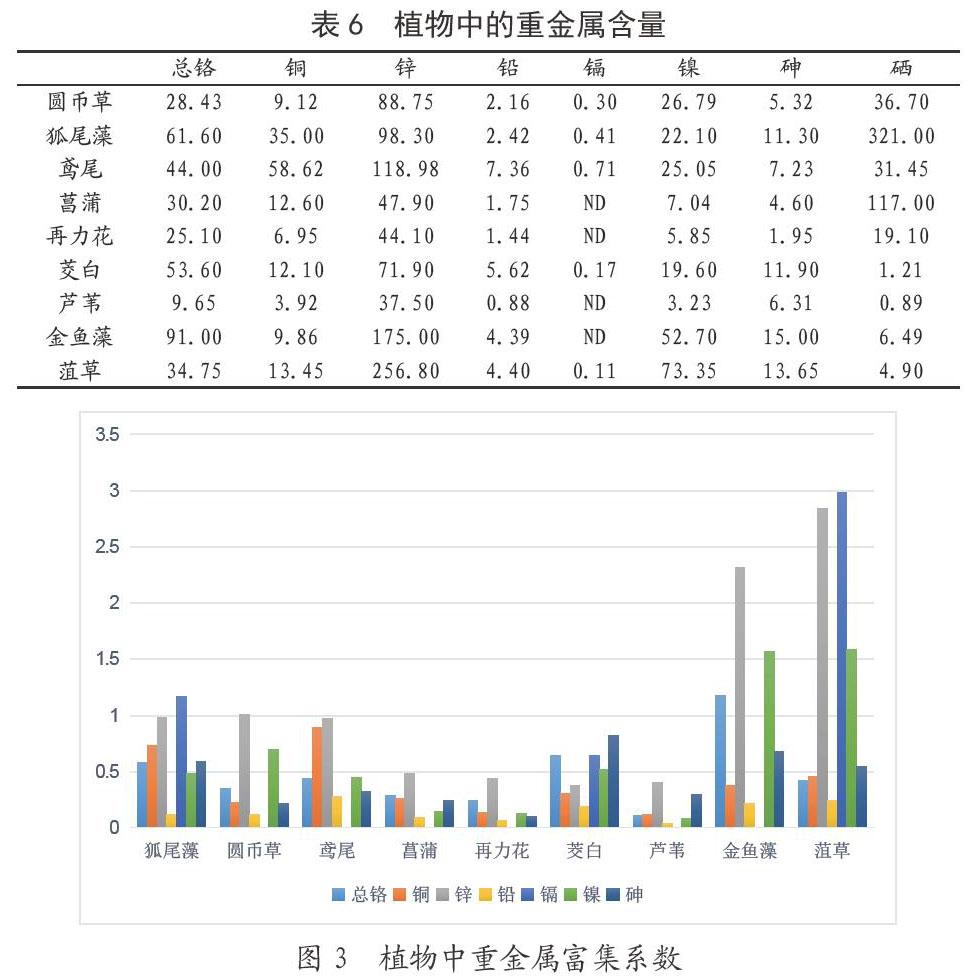

在生態凈化工程現場選取了圓幣草、狐尾藻、鳶尾、菖蒲、再力花、茭白、蘆葦、金魚藻、菹草九種典型的水生植物,檢測得到其重金屬含量如表6所示。結果顯示,雖然鎘的生態風險相對較大,但是植物中的鎘含量比較小,并沒有達到很高水平。

根據底泥中重金屬的含量,計算出八種水生植物對重金屬的富集系數(圖3)。其中,金魚藻中鋅的富集系數,菹草中鋅和鎘的富集系數都超過了2,表現出一定的富集能力。值得注意的是,鋅是常見污水處理工藝中去除率較低的一種[9]。因此,金魚藻和菹草是常見污水處理工藝的有效補充。相對于其他植物,菹草對多種重金屬元素的富集系數都較高,說明菹草能夠吸收更多的污染物,是適合生態凈化工程的植物種類。

3 結論

生態凈化工程的低污染水重金屬濃度較低,僅有輕微生態風險;而底泥中鎘的生態風險達到了中等水平,而其他重金屬的生態風險為較低水平。金魚藻對鋅,菹草對鋅和鎘有一定的富集能力。因此,金魚藻和菹草是常見污水處理工藝的有效補充,菹草對多種重金屬元素的富集系數都較高,是適合生態凈化工程的植物種類。

參考文獻

[1]沈杰,金偉.城鎮污水處理廠尾水對受納水體影響的研究進展[J].環境工程,2020,38(03):92-98+115.

[2]王翔,朱召軍,尹敏敏,等.組合人工濕地用于城市污水處理廠尾水深度處理[J].中國給水排水,2020,36(06):97-101.

[3]劉書諧.中小型城鎮污水廠重金屬去除及排放水體的生態風險研究[D].杭州:浙江師范大學,2019.

[4]吳毅.太湖流域污水處理廠尾水生態凈化工程績效評估研究[D].南京:南京大學,2015.

[5]HAKANSON L. An ecological risk index for aquatic pollution control.a sedimentological approach [J]. Water Research, 1980, 14(8):975-1001.

[6]MAANAN M, SADDIK M, MAANAN M, et al. Environmental and ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Nador lagoon, Morocco [J]. Ecological Indicators, 2015,48(1):616-626.

[7]鄭春江,魏復盛,陳靜生,等.中國土壤環境背景值研究[J].環境科學,1991(04):12-19+94.

[8]徐爭啟,倪師軍,庹先國,等.潛在生態危害指數法評價中重金屬毒性系數計算[J].ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY,2008,31(2):112-115.

[9]羅麗,康得軍,王曉昌.城市污水處理中典型重金屬離子去除與遷移規律研究[J].安全與環境學報,2010,10(01):52-55.

收稿日期:2020-05-17

作者簡介:王剛(1980-),男,漢族,博士,助理研究員,研究方向為環境污染的生物效應和生物修復。