早期規范化康復治療對髖關節置換術患者康復效果的影響

宋兵

摘 ?要:目的 ?分析早期規范化康復治療對髖關節置換術患者康復效果的影響。方法 ?試驗對象選擇為武城縣人民醫院在2018年4月~2019年8月收治的74例髖關節置換術患者,按照隨機抽簽的方法進行分組,對照組37例給予常規康復訓練,研究組37例給予早期規范化康復治療,就其治療效果進行分析和比較。結果 ?研究組患者康復總有效率高于對照組更高;術后2周和術后6個月的Harris評分高于對照組;術后2周和術后6個月的VAS評分低于對照組,助步器使用時間和住院時間比對照組更短,差異均具有統計學意義(P<0.05)。結論 ?對髖關節置換術患者實施早期規范化康復治療有助于提升其康復效果,能顯著改善其髖關節功能,緩解術后疼痛,加速病情的康復。

關鍵詞:髖關節置換術;康復效果;早期規范化康復治療;常規康復訓練;Harris評分

中圖分類號:R687.4 ? ?文獻標識碼:A ? ?文章編號:1009-8011(2020)-11-0025-02

髖關節置換術在臨床中應用較廣,是治療股骨頭壞死、股骨頸骨折的常用方法,該類術式已比較成熟,其療效較好,但患者在手術后肢體功能無法快速恢復,還需長期進行康復訓練[1]。常規康復訓練在髖關節置換術患者術后康復中的應用效果不佳,無法有效提升其關節功能,改善其生活質量,患者認可度也不高。本次試驗中我院對部分髖關節置換術患者實施早期規范化康復治療,現就其治療效果進行分析比較,具體如下。

1 ?資料與方法

1.1 ?一般資料

試驗對象選擇為武城縣人民醫院在2018年4月~2019年8月收治的74例髖關節置換術患者,按照隨機抽簽的方法進行分組,研究組與對照組各有37例。研究組中男性21例,女性16例;年齡介于55~79歲之間,平均為(66.5±4.0)歲。對照組中男性24例,女性13例;年齡介于51~81歲之間,平均為(67.4±4.3)歲。研究組、對照組患者以上資料對比(P>0.05),本研究征得醫學倫理委員會的批準,患者均簽署了試驗知情同意書。

1.2 ?納入及排除標準

納入標準:所有患者均符合相關手術指征,認知能力良好,且生命體征穩定。

排除標準:偏癱、脊髓炎患者和合并惡性腫瘤、精神類疾病的患者。

1.3 ?方法

對照組予以常規康復訓練,由患者自行進行康復訓練,包括行走、坐起、翻身等基本訓練內容,家屬可在旁協助。

研究組予以早期規范化康復治療,措施如下:①術后當天和術后第1天。在患者麻醉復蘇后可指導其進行下肢肌力訓練,足部背身和跖屈訓練3次/d,大約15min/次。②術后第2~3天。患者需繼續進行下肢肌力訓練,并增加髖關節屈曲訓練,訓練2次/d,大約15min/次。③術后第4~7天。需繼續進行下肢肌力訓練和髖關節屈曲訓練,可根據患者康復情況適度增加訓練輕度。同時還可進行負重訓練,訓練3~4次/d,大約5min/次。④術后2~3周。上述訓練繼續進行,并增加行走、髖關節內收和外展訓練,在進行內收和外展訓練時幅度不可過大,以免造成人工關節脫位。在進行行走訓練時需借助拐棍或助步器,并控制運動強度。⑤術后第3~12周。患者可在家進行上述訓練,每天訓練時間可延長至30min,術后6周可擺脫拐棍或助步器,訓練時要有家屬陪護,需注意的是髖關節屈曲幅度應控制在90°內,內收不宜超過中線位置。⑥患者在術后需每月復查1次,以了解康復情況,并給予必要的心理輔導,鼓勵其持續進行康復訓練。

1.4 ?觀察指標

觀察對比兩組患者康復效果、髖關節功能改善情況、術后疼痛程度、助步器使用時間、住院時間。①康復效果評判方法:如患者可自由行走,且無明顯疼痛感,則判定為“治愈”;如患者行動輕微受限,存在輕微疼痛感,則判定為“好轉”;如患者無法自由行走,存在明顯疼痛感,則判定為“無效”。總有效率=(治愈+好轉)例數/總例數×100%。②患者髖關節功能采取Harris評分進行評估,滿分為100分,得分越高則髖關節功能越佳。③術后疼痛程度以VAS評分進行分析,得分越低則疼痛越輕微。

1.5 ?統計學方法

試驗資料的處理采取SPSS19.0統計學軟件,計數資料以[n(%)]表示,以t檢驗;計量資料以(x±s)表示,以χ2檢驗,P<0.05時兩組差異顯著。

2 ?結果

2.1 ?研究組、對照組患者康復效果對比

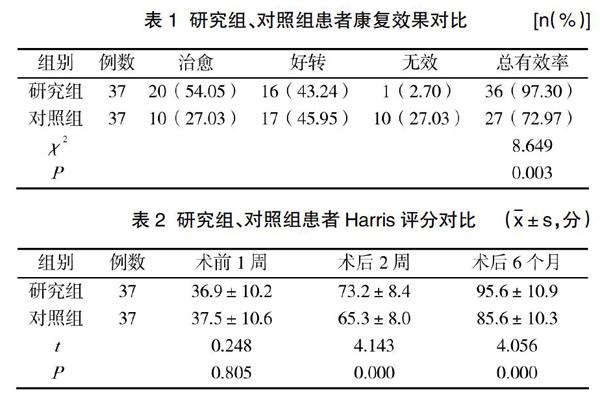

對照組患者康復總有效率明顯低于研究組,兩組對比差異明顯(P<0.05)。見表1。

2.2 ?研究組、對照組患者Harris評分對比

術前1周,兩組患者Harris評分相近(P>0.05);術后2周和術后6個月,研究組患者Harris評分均顯著高于對照組(P<0.05)。見表2。

2.3 ?研究組、對照組患者VAS評分對比

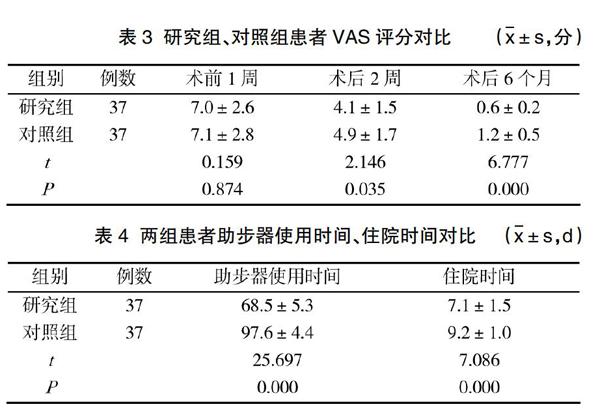

術前1周,兩組患者VAS評分相近(P>0.05);術后2周和術后6個月,研究組患者VAS評分均顯著低于對照組(P<0.05)。見表3。

2.4 ?兩組患者助步器使用時間、住院時間對比

研究組患者助步器使用時間和住院時間均比對照組更短,兩組比較(P<0.05)。見表4。

3 ?討論

中老年人身體機能衰退,發生髖關節損傷的風險極高,而人工髖關節置換術是治療此類疾病的有效方法,能有效改善患者生理功能,已是一類十分成熟的術式。雖然髖關節置換術具有較好的臨床效果,但是由于患者術后肢體功能短時間內難以恢復,所以患者術后還需長期進行康復訓練,以防肌力下降和肌肉萎縮。常規康復訓練方法持續時間太長,且效果不夠理想,容易導致肌肉萎縮等并發癥發生,嚴重影響患者生活質量,無法滿足臨床需要[2]。

早期規范化康復治療是一類科學的康復訓練方法,此康復訓練方法具有一定的計劃性,能循序漸進的提升患者肌力,促進其生理功能的恢復,可顯著改善其生活質量,預防各類并發癥的發生,還能縮短患者臥床時間和康復周期[3]。早期規范化康復治療具有積極的臨床意義,有助于保障患者身心健康,此干預方式相比于常規康復訓練更具優勢,其訓練內容較多,且非常有針對性,對患者術后康復具有積極作用[4]。早期規范化康復治療效果已得到諸多研究證實,本次試驗結果顯示,在對髖關節置換術患者實施早期規范化康復訓練后,可取得很好的康復效果,患者康復總有效率高達97.3%,髖關節功能也明顯改善,術后2周和6個月的Harris評分較之術前顯著提升,疼痛程度也明顯降低,術后2周和術后6個月的VAS評分較之術前明顯降低,患者助步器使用時間和住院時間均明顯縮短,且上述指標均優于采取常規康復訓練者(P<0.05),王琴[5]的研究結果與此相似。

由以上分析可以看出,早期規范化康復治療對髖關節置換術患者康復效果具有積極的影響,建議將此康復訓練方法在臨床中應用。

參考文獻

[1]呂小玲.人工全髖關節置換術后患者規范化康復訓練及并發癥預防護理[J].中國社區醫師,2016,32(011):156-157.

[2]喬玉蘭,祁曉琴.早期康復護理在全髖關節置換術后患者中的應用效果[J].中國保健營養,2017,27(011):118-119.

[3]張惠香.早期康復訓練對全髖關節置換術患者的影響[J].中國傷殘醫學,2016,24(16):58-59.

[4]鄭慧麗.人工髖關節置換術后早期康復護理的體會[J].河南外科學雜志,2019,25(01):192-193.

[5]王琴.早期康復護理在人工髖關節置換術患者中的應用研究[J].內蒙古中醫藥,2016,35(3):160-161.