中文版蕁麻疹控制評分量表及信效度驗證

于淼 陳玉迪 劉擘 宋曉婷 趙作濤

1北京大學護理學院100191;2北京大學第一醫院皮膚性病科 國家皮膚與免疫疾病臨床醫學研究中心 皮膚病分子診斷北京市重點實驗室100034

慢性蕁麻疹(chronic urticaria,CU)主要表現為皮膚風團和/或血管性水腫,病程超過6 周,皮疹反復發作且常伴劇烈瘙癢,嚴重影響患者的生活質量[1]。目前,尚無特異性生物標志物用于反映CU患者的疾病控制情況[2]。臨床研究多采用患者報告結局評分評估療效,其中,蕁麻疹控制評分(Urticaria Control Test,UCT)使用最為廣泛,在多項國外研究中顯示出良好的信效度[3-6],而我國目前尚無使用UCT 評估的相關研究。因此,我們引進UCT 量表,將其漢化并進行信效度檢驗,以便在我國進一步應用和推廣,從而建立與國際接軌的CU評價體系,促進臨床患者管理規范化。

資料與方法

一、量表的翻譯、回譯及文化調適

獲 得 原 量 表 作 者(Karsten Weller,karsten.weller@charite.de)的授權后,采用Brislin 兩人直譯(原版德語問卷譯為中文)-回譯(翻譯后的中文問卷譯為德語)原則轉化量表[3],直譯過程中進行文化調適,即遵循中文習慣法翻譯。將UCT回譯版發送至量表原作者審核;并選取10例CU患者進行預調查。結合原作者的建議和預調查中的問題進行修訂,最終形成中文版UCT 量表,保留原量表的所有條目及評分方法,具體條目見表1。

二、研究對象及方法

隨機選取2019 年8 月至2020 年1 月于北京大學第一醫院皮膚科確診的CU患者。根據樣本量為條目數5~10倍的原則,計劃納入40 ~50例慢性自發性蕁麻疹(chronic spontaneous urticaria,CSU)病例,及40 ~50 例慢性誘導性蕁麻疹(chronic inducible urticaria,CIndU)病例。納入標準:符合CSU或/和CIndU診斷標準的患者[1]。排除標準:①合并其他皮膚疾病,如泛發性濕疹、中重度特應性皮炎等;②合并嚴重心腦血管疾病等導致身體狀態極差或合并嚴重精神心理疾病;③因知識、文化水平不足無法閱讀量表。本研究經過中國注冊臨床試驗倫理委員會批準(ChiECRCT20190290),患者均簽署知情同意書。

表1 中文版蕁麻疹控制評分(UCT)量表條目及評分方法

記錄患者的臨床診斷,指導患者評估入組前4 周內疾病情況,并填寫中文版UCT、中文版皮膚病生活質量指數(dermatology life quality index,DLQI)量表。同時向僅患CSU 的患者及CSU 伴CIndU 的患者發放蕁麻疹活動評分(urticaria activity score,UAS)量表,告知患者填寫規則。入組時,47例(45.6%)患者未用藥治療,45(43.7%)例使用抗組胺藥治療,11例(10.7%)使用奧馬珠單抗治療。在入組后第4、8周時進行第1、2次隨訪,同時回收入組時填寫完成的UAS量表,同時指導患者再次填寫中文版UCT、中文版DLQI,發放新的UAS量表。

三、評定量表

1.UCT:采用患者自評的方式對過去4 周內疾病的臨床癥狀和體征、對生活質量的影響、治療效果和總體疾病控制情況進行回顧性評價[3]。共包含4個條目,每個條目0~4 分,總分為4 個條目得分之和,總分越低提示患者的疾病控制情況越差。見表1。

2.DLQI:包含10個問題,用以回顧性評價過去1 周內皮膚疾病相關生活質量[6],各問題得分相加即為患者的DLQI總分,得分越高,患者的生活質量越差。

3.UAS:衡量CSU疾病活動情況的金標準。該量表要求患者每日1 次記錄風團的數目和瘙癢嚴重程度。風團評分和瘙癢評分相加即為當日UAS評 分[7]。連 續 記 錄28 d 的UAS 評 分 之 和 即 為UAS28,得分越高,患者的疾病活動度越高。將UAS28 得分≤10 分、11 ~35 分、36 ~70 分、71 ~105分和≥106分的患者分別分類為“無活動”、“輕度活動”、“中度活動”、“重度活動”、“非常重度活動”[3]。

四、統計分析

采用SPSS24.0 軟件對數據進行統計分析。正態分布的計數資料采用±s表示,兩組間比較采用配對t 檢驗;不符合正態分布的計數資料采用M(P25,P75)表示,兩組間比較采用配對樣本Wilcoxon 符號秩和檢驗或Mann-Whitney U 檢驗。采用Cronbach′s α 系數評定量表的內部一致性,系數>0.8表示內部一致性極好,0.6 ~0.8表示內部一致性較好,<0.6 表示內部一致性差[8]。采用Spearman 相關系數分析中文版UCT 與DLQI、UAS28 的相關性(聚合效度),并分析患者中文版UCT、UAS28、DLQI 變化量相關性(敏感性)。采用單因素方差分析比較不同疾病活動度CSU 患者和不同生活質量損害的CIndU患者UCT評分(已知族群效度),若方差齊,事后多重比較選用LSD 法;若方差不齊,事后多重比較選用Tamhane′s T2法。將UAS28 得分≤10 分歸類為“控制良好”(賦值為1),>10 分歸類為“控制不佳”(賦值為0),利用受試者工作特征曲線(ROC)及ROC 曲線下面積確定“蕁麻疹控制良好”的分界值。

結 果

一、一般資料

共納入112 例CU 患者,其中103 例(92.0%)各次隨訪問卷資料完整,進入最終分析。患者年齡16 ~84(36.87±14.70)歲,女68 例(66.0%)。單純CSU 51 例(49.5%),單純CIndU 41 例(39.8%),CSU合并CIndU 11例(10.7%)。

隨訪期間,根據患者各問卷評分調整治療方案,最終81例(78.6%)患者使用抗組胺藥治療,8例(7.8%)使用奧馬珠單抗治療,14例(13.6%)聯合抗組胺藥和奧馬珠單抗治療。CSU 組與CIndU 組的基線UCT(Z=-0.433,P=0.665)和DLQI 評分(Z=-0.232,P=0.816)差異均無統計學意義。

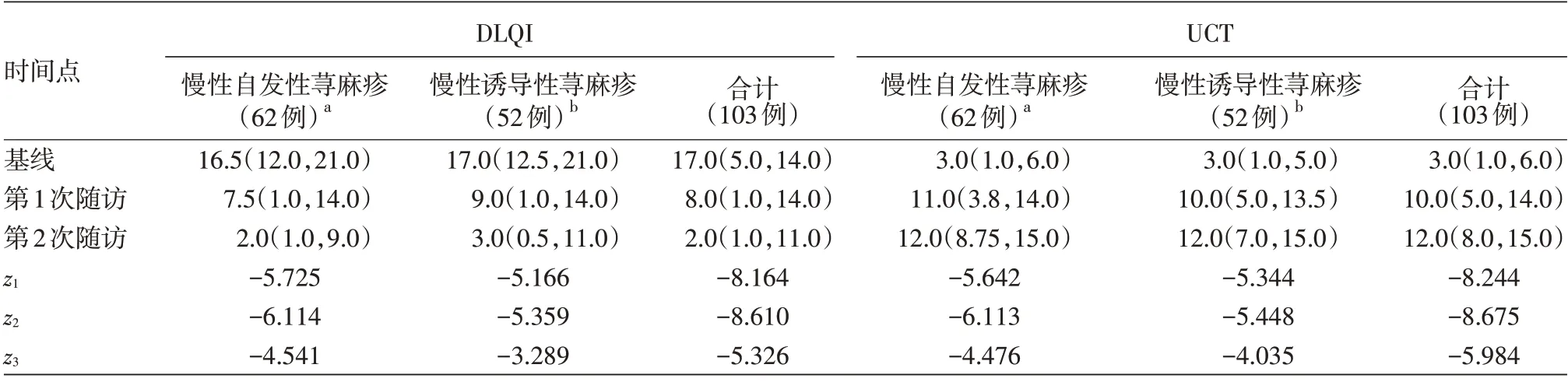

第1、2 次隨訪時CSU 組的UAS28(62 例)評分[M(P25,P75)]分別為21.0(10.0,72.0)分、14.0(0.0,51.0)分,兩次評分差異有統計學意義(Z=-5.938,P<0.001);其他問卷得分較基線均顯著下降(P<0.001),見表2。

二、內部一致性信度

中文版UCT 評分工具對CSU 組和CIndU 組均顯示出極強的內在一致性。基線、第1、2次隨訪時CSU組UCT問卷各條目得分的Cronbach′s α系數分別為0.886、0.940 和0.945,CIndU 組分別為0.834、0.864和0.958。

三、效度

1. 聚合效度:對于所有患者,在基線和第1、2次隨訪時UCT評分與DLQI評分均顯著相關(rs值分別為-0.633、-0.808、-0.798,均P<0.001)。CSU組UCT 評分與UAS 評分在第1、2 次隨訪時顯著相關(rs值分別為-0.654、-0.717,均P<0.001),與DLQI 評分在基線、第1 次隨訪、第2 次隨訪時亦顯著相關(rs值分別為-0.672、-0.829、-0.765,均P<0.001)。CIndU 組UCT 評分與DLQI 評分在基線和第1、2 次隨訪時亦顯著相關(rs值分別 為-0.578、-0.778、-0.834,均P<0.001)。

表2 慢性蕁麻疹患者不同時間皮膚病生活質量指數(DLQI)與中文版蕁麻疹控制評分(UCT)評估結果[分,M(P25,P75)]

2. 已知族群效度:見表3。對于CSU 和CIndU 組,第1、2 次隨訪時中文版UCT 顯示出相似的已知族群有效性。將CU 患者依據UAS(62 例)、DLQI(103 例)評分分組后對UCT 評分進行方差齊性檢驗,結果顯示方差不齊(P<0.05),因此用Tamhane′s T2法進行事后多重比較。不同UAS 評分組間的UCT評分在第1、2 次隨訪時差異均有統計學意義(均P<0.05)。不同DLQI 評分組間CSU 和CIndU 患者第1、2 次隨訪時UCT 評分差異均有統計學意義(均P<0.05)。

四、敏感性

中文版UCT 對于評估疾病活動度的變化和生活質量變化具有一定的敏感性。CSU組在第1、2 次隨訪間的UCT 變化量與UAS 變化量顯著相關(rs=-0.569,P<0.01);與基線相比,第1、2次隨訪時UCT 變化量與相應的DLQI 評分變化量顯 著 相 關(rs值 分 別 為-0.693、-0.447,均P<0.01)。與基線相比,CIndU 組第1、2次隨訪時UCT變化量與DLQI 變化量亦顯著相關(rs值分別為-0.615、-0.408,均P<0.01)。

五、篩選準確性

在第2 次隨訪時的31 例UAS28<10 分(無活動)的患者中進行準確性分析。31 例CSU 或CSU伴CIndU 患者的ROC 曲線下面積顯示為0.777,表明中文版UCT 篩選疾病控制良好的CSU 或CSU 伴CIndU患者的準確性較好(圖1),分界值為12分。

表3 中文版蕁麻疹控制評分的已知族群效度檢驗結果

討 論

圖1 中文版蕁麻疹控制評分(UCT)的受試者工作特征曲線(ROC曲線) 在蕁麻疹活動度評分<10分的伴或不伴慢性誘導性蕁麻疹的31 例慢性自發性蕁麻疹患者中進行篩選準確性檢驗,曲線下面積為0.777,“疾病控制良好”的中文版UCT 的分界值為12 分。藍線為ROC曲線,綠線為無效線

由于CU患者臨床癥狀和體征的發生常難以預期且具有明顯的波動性,即使患者拍攝相關照片也不能充分、全面地反映其近期實際的疾病情況。目前尚缺乏敏感度高、檢測方便的免疫學標志物,對患者病情和藥物療效的判斷缺乏統一規范[2]。因此,中國蕁麻疹診療指南推薦使用UCT作為各亞型CU 患者疾病控制情況的評估工具[1,9]。我們將英文版UCT 進行翻譯,在我國CU 患者中進行信、效度驗證,并對量表的敏感性及篩選控制不佳患者能力進行檢測。中文版UCT包含4項簡單的問題,可回顧性評價過去4周內疾病的臨床癥狀和體征、對生活質量的影響、治療效果和總體疾病控制情況,驗證結果顯示,其信效度指標均在可接受范圍內,對病情變化具有一定的敏感性,能夠協助醫生識別疾病控制不佳的患者,及時調整治療方案。

本研究選用內在一致性檢驗各條目之間的內在相關性,即量表各條目反映同一方面問題的一致程度。本研究中,CSU 與CIndU 患者每次隨訪時UCT評分的Cronbach′s α系數均在0.8以上,說明整個量表內部一致性極好,4個條目能夠同時反映疾病控制情況。該結果與德文版量表的Cronbach′s α系數相似(CSU患者0.84,CIndU患者0.89)[3]。

聚合效度是指用不同測量方法測定同一特征,反映測量結果的相似程度。由于UCT是正向計分,即UCT 評分越高,患者的疾病控制情況越好;而DLQI和UAS28為負向計分,故UCT與DLQI和UAS負相關。CSU 患者第1、2 次隨訪時,UCT 評分與UAS28、DLQI評分中度及以上相關,提示UCT能夠反映CSU 患者的疾病活動情況和生活質量損害程度。雖然UAS 是CSU 患者疾病活動度評估的金標準,但由于UAS 的評估是前瞻性的,醫生無法獲得患者初次就診時既往的疾病活動情況和藥物療效。而UCT作為回顧性評分工具,可以使臨床醫生連續比較包括基線資料在內的評分結果,并判斷藥物療效,及時調整治療方案。在臨床工作中,聯合使用UCT 與UAS 評分能夠更加全面地了解患者的疾病相關情況。

在CIndU患者中,基線、第1次隨訪和第2次隨訪時UCT 評分與DLQI 評分呈中度及以上負相關,提示UCT 能夠在一定程度上反映CIndU 對患者的生活質量損害情況。本研究中CIndU 患者UCT 與DLQI 評分相關系數波動較大,可能因為CIndU 患者的癥狀會因短時間接觸誘因而發作或避免誘因自行消退。而DLQI與UCT對患者病情的回顧性評價的時長不同,DLQI評估就診前1周內生活質量損害情況,UCT評估就診前4周內疾病控制情況。這可能使DLQI、UCT會不同程度地夸大或掩蓋病情,導致相關系數的波動。建議在臨床工作中,聯合使用UCT與DLQI評分,以全面了解患者的疾病情況。

已知族群效度檢驗結果顯示,具有不同疾病活動度及生活質量損害的CSU 和CIndU 患者的UCT評分差異具有統計學意義。疾病活動度更高、生活質量損害更重即UAS28、DLQI 評分更高的患者,UCT 評分更低。CSU 與CIndU 患者UCT 變化量與UAS、DLQI變化量的相關系數均大于0.4,提示中文版UCT 的變化能夠反映患者疾病活動度和疾病相關生活質量的變化,具有中度敏感性。該結果與土耳其版UCT 研究結果相似,該研究中UCT 與UAS28 相關系數為-0.598,與DLQI 相關系數為-0.543[6]。

ROC曲線下面積可以評價工具的篩選效果,當面積小于0.7時,表示識別準確度較低,0.7 ~0.9為中等,0.9 以上表示準確性較高。在CSU 患者中,ROC 曲線下面積為0.777,提示中文版UCT 具有較好的識別能力。ROC 曲線通過綜合分析能夠確定疾病控制良好的患者UCT 得分范圍。UAS 是衡量CSU 疾病活動度的金標準,本研究中將UAS28 得分≤10 分的患者歸類為“控制良好”,將UCT 評分≥12分的CSU患者確定為“控制良好”。此與德國原版的分界值一致[3]。在國際上,激發閾值測試是CIndU患者疾病診斷及療效判斷的金標準[10],但是目前國內尚缺乏各亞型CIndU 的激發閾值測試的臨床適用性研究,故我們沒有進一步對CIndU患者的疾病控制情況進行分層,缺少CIndU患者控制良好的UCT分界值。

綜上,UCT 作為回顧性評估工具,能夠了解患者初次就診時的疾病控制情況,在CSU和CIndU患者中均具有良好的信效度,對病情的變化評估具有一定的敏感性,UCT ≥12 分時提示CSU 患者病情控制良好。UCT 量表的引入進一步完善了我國的CU 病情評價體系,促進了規范化患者管理流程的形成。但本研究尚未確定CIndU 患者控制良好的UCT分界值,未來需要進一步研究。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突