北方典型小水庫退役前后秋季浮游植物群落特征及其與環境因子的關系

孫文秀,吳文強,彭文啟,朱長軍,李步東

(1. 河北工程大學能源與環境工程學院,河北 邯鄲 056038;2. 中國水利水電科學研究院,北京 100038)

0 引 言

近年來,水庫、河流特別是作為飲用水來源的水體的生態健康狀況及富營養化程度備受關注,通常進行化學、微生物、浮游植物等方面的監測以確保飲用水安全[1-3]。浮游植物是水生態系統中最重要的初級生產者和食物鏈基礎[4],與其他生物種群有著密不可分的聯系,其群落結構的變化會引起系統中食物網結構的改變,從而影響水生態系統的能量流動、物質循環和信息傳遞[5-7]。河流、水庫等水生態系統中生產和分解的紊亂及富營養化都將最終引起水質的惡化[8]。浮游植物生長受環境因子的影響較大,與pH、電導、營養鹽等具有明顯的相關關系,特別是氮磷營養鹽[9, 10]。浮游植物群落結構的變化在水庫、河流等水體監測中起極為重要的作用。我國小型病險水庫約6萬多座,平均病險比例達53.3%。相關研究表明,截止到2017年底,全國降等及報廢水庫達6 539 座,其中報廢2 518 座,包括中型3座、小型2 515 座[11]。大壩拆除后,河流連續性得以恢復,其地貌、水質等條件都將因河流水文條件和泥沙運動規律的改變而改變,并進一步影響植被的分布、類別等[12]。河流生物多樣性是河流生態系統健康評價的重要內容之一,也是河流生態恢復的主要目標[13]。國外學者Foley等[14]和Doyle等[15]以及國內學者王若男[16]、向衍等[17]研究了大壩拆除對生態環境的影響。

目前,國內外很少有關于水庫退役前后浮游植物群落特征及其多樣性調查的研究。浮游植物的群落結構和生長繁殖狀況都能直接反映水體的營養化程度和污染狀況[18,19]。由于生態系統復雜,拆壩對生物多樣性的影響也是因地域差異而不同[20,21],因此,有必要研究各地區不同類型水庫退役前后其浮游植物群落特征變化及水質狀況。本文通過對平山水庫退役前后的水質及浮游植物進行監測,選取2015-2018年間秋季四次監測數據,對水庫退役前后浮游植物群落特征和生物多樣性指數進行研究,同時分析其水質變化,為保障和改善其水質具有非常重要的意義。

1 研究區域概況

平山水庫位于遼寧省撫順市東洲區碾盤鄉丁莊村,屬渾河一級支流東洲河流域,水庫于1975年竣工,是一座以防洪、灌溉為主,兼顧養殖的小型水庫。水庫控制面積1.7 km2,壩址以上河長2.3 km。由于當時的經濟條件和所處年代特殊等因素,水庫施工質量不高,配套設施也很不完善,存在安全隱患,是一座病險水庫,2016年5月拆除。

東洲河流域地處溫帶大陸性季風氣候,冬季寒冷降水量少,夏季炎熱降水量多。年平均氣溫7 ℃左右,最低極端氣溫-37.5 ℃,最高極端氣溫37 ℃。多年平均年降水量753 mm,年內分配極不均勻,降雨多集中在7、8月份,約占全年降水量的50%以上,年平均無霜期150 d,初霜最早為9月下旬,終霜最晚發生在5月上旬。

2 采樣與分析方法

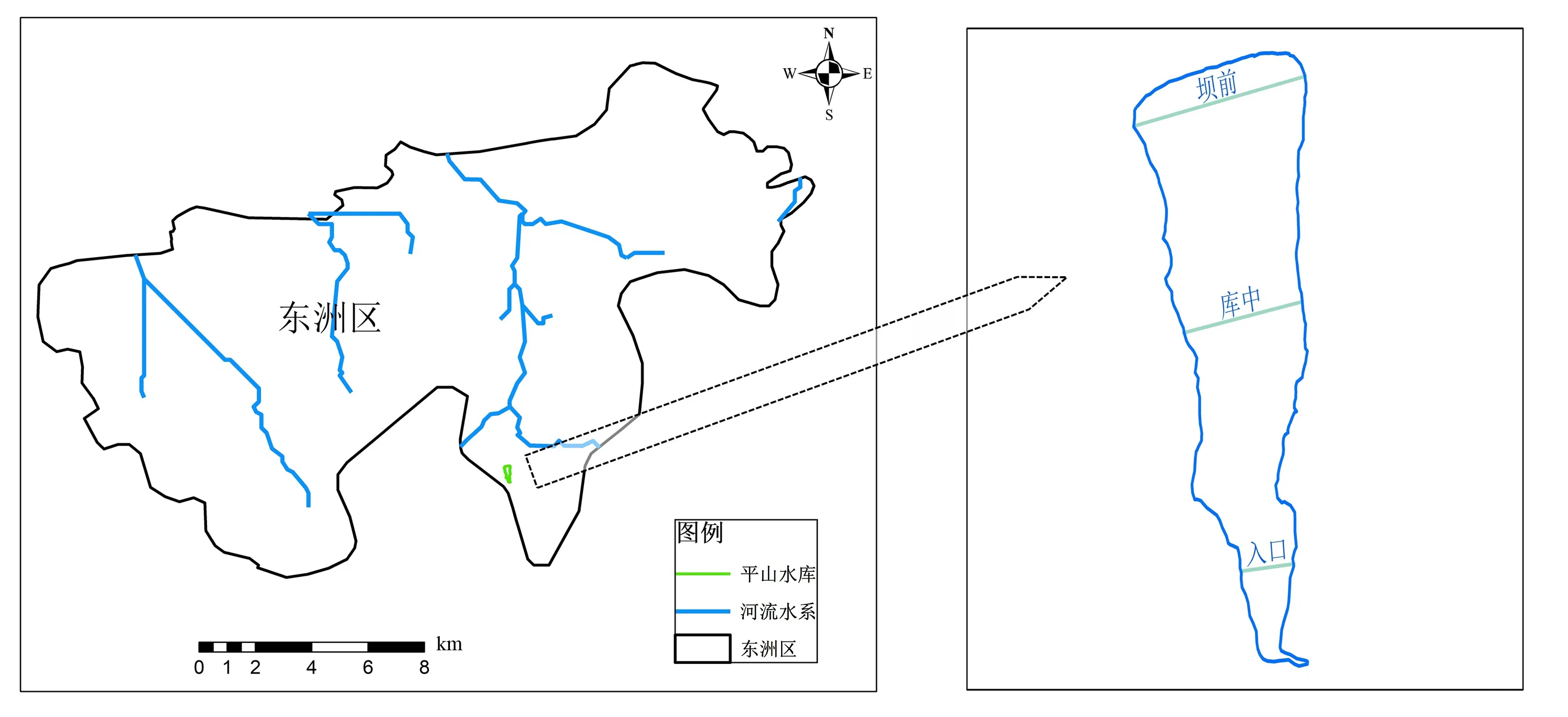

研究區選取平山水庫入口、庫中、壩前3個采樣點(圖1)。采樣時間選取平山水庫退役前 2015年9月和退役后2016年9月、2017年9月和2018年9月。

圖1 平山水庫采樣斷面Fig.1 Sampling section of Pingshan reservoir

2.1 樣品采集

根據《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中規定的基本項目,本研究監測指標為:pH值、電導率(EC)、溶解氧(DO)、化學需氧量(COD)、總懸浮固體(TSS)、總氮(TN)、總磷(TP)、氨氮(NH3-N)。其中pH值、EC、DO使用便攜式多參數測量儀(奧立龍/ORION-520M-01A)現場測量。COD、TSS、TN、TP和NH3-N等指標使用多參數比色計(奧立龍/ORION-AQ3700)測量。

浮游植物定量樣品的采集方法,用采水器采集上、中、下層浮游藻類水樣等量混合,取混合水樣1 L,現場加入15 mL魯哥氏液固定,將水樣帶回實驗室后,沉淀 24~48 h,濃縮至50 mL,貯存于棕色瓶中;將濃縮水樣搖勻,用移液槍吸取0.1 mL 水樣于浮游藻類計數框中,蓋上蓋玻片后在 10×40 倍顯微鏡下鑒定[22,23]并計數。浮游藻類計數需觀察至少2片計數框,每片計數框觀察50個視野, 取其平均值為最終結果,若2片計數結果相差 15%以上,則進行第 3 片計數,取其中個數相近 2 片的平均值[24]。

2.2 分析方法

運用 Microsoft Excel 2016軟件進行數據統計分析,Arcgis 10.4作圖,并用Canoco5軟件進行物種數據進行除趨勢對應分析( detrended correspondence analysis,DCA),4個排序軸中梯度長度( length of gradient)最大值小于3,因此本研究采用的排序分析方法為冗余分析(RDA)。

2.3 數據處理

多樣性分析[25,26]。

(1)多樣性指數。

Shannon-Wieaver指數:

(1)

Margalef 指數:

D=(S-1)/lnN

(2)

Pielou(均勻度) 指數:

J=H′/lnS

(3)

式中:Ni表示第i種的藻類個體數;N為所有種類總個體數;S為物種數;H′值0~1為重污染,1~3為中污染。(其中1~2為α-中污,2~3為β-中污),>3為輕污染或無污染;D<3為重污染,3~4為中污染,4~5為輕污染,>5為無污染;J:0~0.3為重污染,0.3~0.5為中污染,0.5~0.8為輕污染或無污染。

(2)優勢度(Simpson)指數Y:

(4)

式中:ni表示樣品中第i種物種的個體數;fi為第i種在各站點或月份出現的頻率;當Y≥0.02時為優勢種。

3 結果與分析

3.1 水庫退役前后浮游植物群落結構的變化

3.1.1 水庫退役前后浮游植物種類組成的變化

在2015-2018年4次秋季采樣中,鑒定的浮游植物包括硅藻門(Bacillariophyta)、藍藻門(Cyanophyta)、綠藻門(Chlorophyta)、隱藻門(Cryptophyta)、甲藻門(Pyrrophyta)、金藻門(Chrysophyta)和裸藻門(Euglenophyta)等7個門類40種。浮游植物在水庫退役前后種類組成上變化較大(圖2),表現為水庫退役前的2015年9月綠藻門和硅藻門的細胞密度占有較大比例(圖3),分別為42.25%和36.36%,水庫退役前為綠藻-硅藻型;水庫大壩拆除4個月(2016-09),浮游植物種類組成比例發生較大變化,藍藻增長迅速,占浮游植物總細胞密度的77.22%;與水庫退役4個月(2016-09)相比,2017年9月發現了隱藻門,而且藍藻、綠藻、硅藻的種類數均有所增加(圖2),硅藻門的細胞密度比例變化明顯(圖3),達77.22%,藍藻門的細胞密度比例減少為16.79%;與水庫退役一年(2017-09)相比,2018年9月出現了甲藻門和金藻門(圖2),可以看出浮游植物的多樣性逐漸增加,同時浮游植物各門類細胞密度的比例變化幅度較大(圖3),藍藻門的比例由16.79%增長為23.63%,硅藻門所占浮游植物的細胞密度由77.22%減少為28.80%,但其密度比例依然占優勢,其次是裸藻門(23.93%)和藍藻門。

圖2 平山水庫退役前后秋季浮游植物組成Fig.2 Composition of phytoplankton in autumn before and after decommissioning of Pingshan Reservoir

水庫退役當年,水庫庫底裸露,水庫底泥富集的P得到了大量釋放,TP的監測值達到了4次監測中的最高值;2017年庫區河床被開墾利用,總P的釋放減少,2017年和2018年秋季,硅藻門一直為優勢種,藍藻門也占相當大比例,綠藻門的比例逐漸減少,可能是因為本研究的監測數據為秋季,溫度較低,而硅藻在溫度相對較低的環境下生長較好,藍藻比較適應低光,其細胞內特有的藻膽蛋白與Chla等結合能吸收其余藻類所不能吸收的500~600 nm波段的綠光和黃光,因此在較低的光照條件下藍藻具有更高的生長率,而在溫度較高的夏季有利于綠藻生長[27-29]。與退役前相比,藍藻門細胞密度比例增加,說明水體趨于富營養化,特別是2016年9月水體的富營養化程度非常嚴重。

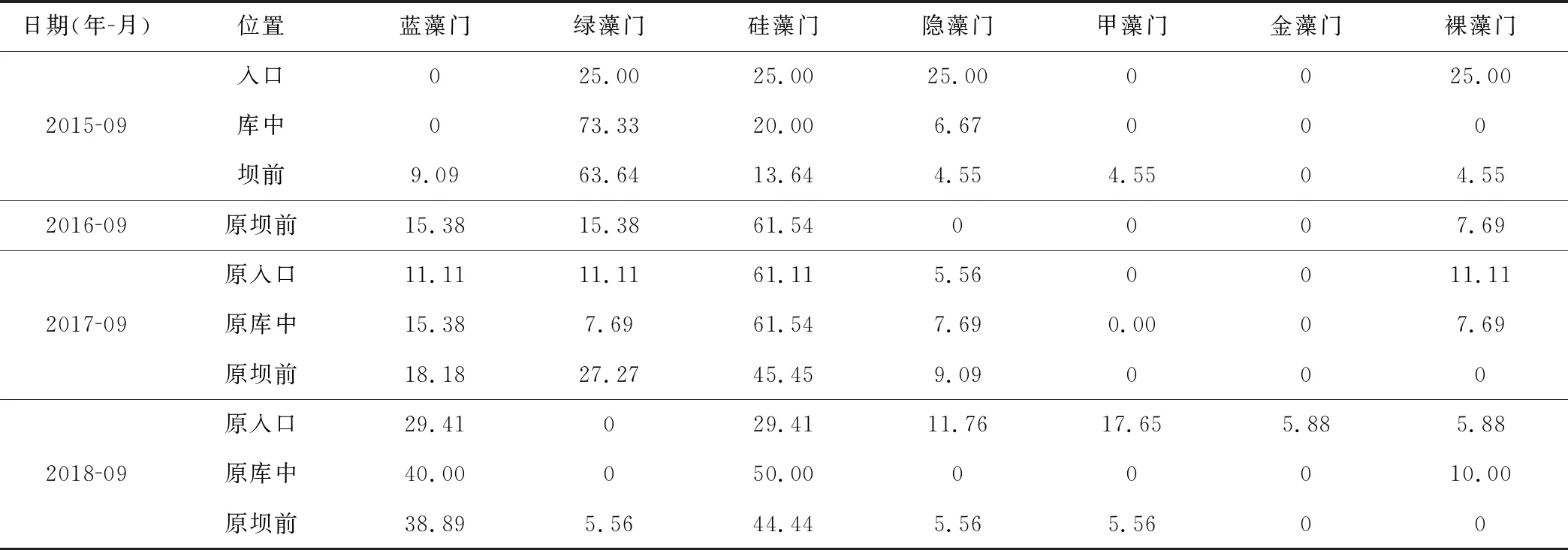

3.1.2 水庫退役前后浮游植物群落的空間分布

平山水庫退役前后浮游植物細胞密度呈現出明顯的空間差異(見表1)。水庫退役前(2015-09)入口和庫中未發現藍藻,3個采樣點綠藻均為優勢藻類。與水庫退役前相比,水庫退役4個月(2016-09),原壩前藍藻比例增加,綠藻由63.64%減少為15.38%,硅藻變為優勢藻類,由20%增長到61.54%;與2015年秋季比,水庫退役一年后(2017-09)原入口和原庫中均出現了藍藻,分別占浮游植物細胞密度的11.11%和15.38%,硅藻為優勢藻類,原壩前綠藻和硅藻的比例均發生了較大改變,綠藻的比例減少了36.37%,硅藻的比例增加了31.81%;與水庫退役4個月后(2016-09)相比,2017年9月原壩前未發現裸藻門,硅藻和綠藻仍占有相當大的比例,分別為45.45%和27.27%;與水庫退役前(2015-09)相比,水庫退役兩年后(2018-09)3個采樣點藍藻的比例增加,最大比為40%,綠藻比例大幅度減少,最高僅5.56%;水庫退役一年后(2017-09)相比,2018年9月原入口和原壩前藍藻比例增加,分別增加了18.30%和20.71%,綠藻門比例減少,特別是原壩前,減少了22.29%,硅藻門在原壩前和原庫中的比例變化不大,但在原入口處比例減少了31.7%。

圖3 平山水庫退役前后秋季浮游植物密度組成比例Fig.3 Proportion of phytoplankton in autumn before and after decommissioning of Pingshan Reservoir

表1 各采樣點浮游植物種類組成百分比 %

由以上結果可知,退役后原庫區硅藻整體上細胞密度占優勢,可能是退役后水體恢復流動特性,流速變大,水溫降低,適合硅藻生長[22],原來的庫底裸露形成河岸緩沖帶,其中的一大半不積水的地方已經種植了農田,主要農作物是大豆和玉米。上游會有含氮、磷等營養物質的農田排水流入河流,而且河流寬度不足1m,流量較小,因此在原入口和原庫中處藍藻的比例有所增加。2018年原庫區藍藻的比例均增加,可見水體整體富營養化。

3.2 平山水庫退役前后浮游植物優勢種分析

優勢種的物種數目和Y值對浮游植物群落結構多樣性具有重要影響,其可反映研究區域浮游植物群落結構的復雜性和穩定性,平山水庫退役前后秋季優勢種如表2所示。水庫退役前2015年9月優勢種共10種,其中以卵形隱藻和小環藻為主,優勢度分別為0.2和0.1;水庫退役4個月后(2016-09),優勢種為6種,其中硅藻門3種,藍藻門2種,綠藻門1種,藍藻門的綠色微囊藻占絕對優勢,優勢度達0.49,微囊藻屬是耐污性較強的藻類,可見此時原水庫污染較為嚴重;2017年秋季,優勢種只出現了硅藻門(5種)和藍藻門(2種),硅藻門的舟形藻占絕對優勢,優勢度為0.45;水庫退役兩年后(2018-09),優勢種包括硅藻門(4種)、藍藻門(2種)、綠藻門(1種)、甲藻門(1種)和裸藻門(1種),其中裸藻和多甲藻占絕對優勢,優勢度均為0.22。

由上結果可知,水庫退役前優勢種以卵形隱藻和小環藻為主,水庫退役4個月后,優勢種以藍藻門的綠色微囊藻占絕對優勢,2017、2018年9月優勢種均以硅藻和藍藻為主,原因可能為庫區底泥營養鹽的釋放過程發生變化,另外平山水庫退役后,水庫轉為河流,河流混合度較高,而在不穩定水體中硅藻所占比例會增加[30]。2018年多甲藻為優勢種,其屬于污染指示藻類,其可產生多種毒素,導致魚類死亡。

表2 平山水庫退役前后秋季優勢種和優勢度Tab.2 Dominant species and dominance degree of Pingshan Reservoir in autumn before and after decommissioning

3.3 平山水庫退役前后壩址斷面浮游植物多樣性指數分析

群落結構的變化可能會導致浮游植物多樣性指數、均勻度指數等產生相應的變化。平山水庫退役前后壩址斷面對比(圖4),除 Margalef(D) 指數外,Shannon-Wiener指數(H′)和Pielou 指數(J)變化趨勢均一致,2015年9月平山水庫壩前Shannon-Wiener指數(H′)、Margalef(D)和Pielo指數(J)分別為2.110、3.00和0.640,平山水庫退役4個月(2016-09),Shannon-Wiener指數(H′)和Pielou 指數(J)均減小,達到最小值,分別為1.560和0.608;平山水庫退役1年后(2017.09),Shannon-Wiener指數(H′)和Pielou指數(J)均達到最大值,依次為2.350和0.916;平山水庫退役2年后(2018-09),Shannon-Wiener指數(H′)(2.193)和Pielou指數(J)(0.759)均有減小的趨勢,Margalef(D)有所增加,為3.208。

由多樣性指數可看出原庫區整體屬于中污染,2016-2017年由α-中污染變為β-中污染,而與2016年9月相比,2018年9月Shannon-Wiener多樣性指數增長了40.58%。由此表明,水庫退役兩年后水體中浮游植物生物多樣性逐漸增加。

圖4 平山水庫退役前后壩前多樣性指數Fig.4 Diversity index before and after decommissioning of Pingshan Reservoir

3.4 平山水庫退役前后浮游植物群落與環境因子的關系分析

(1)浮游植物群落與環境因子的RDA分析結果見圖5和表3。平山水庫退役前(2015-09),第一軸和第二軸的特征值分別為0.970 8和0.028 4,共解釋了屬種數據累計方差的99.91%,由圖5可見,總體來看浮游植物群落由TP、TN、NH3-N、TSS和EC所主導,從圖中物種與環境因子之間的夾角可以看出硅藻門、綠藻門與TP、TSS、pH、NH3-N和DO呈正相關,與TN呈負相關;藍藻門與NH3-N、EC呈正相關,與TP呈負相關。

(2)2016年秋季,第一軸和第二軸的特征值分別為0.542 5和0.245 6,共解釋了屬種數據累計方差的78.81%(表3),浮游植物群落主要由TN、pH和EC所主導(圖5),可知,硅藻門、裸藻門與TN、TSS、pH和EC呈正相關;藍藻門與TN、TSS、pH和EC呈負相關;綠藻門與TP、EC呈負相關。

(3)平山水庫退役1年后(2017-09),第一軸和第二軸的特征值分別為0.8214和0.1119,共解釋了屬種數據累計方差的93.33%(表3),浮游植物群落整體上由TP、EC、NH3-N和TSS所主導(圖5),從圖中可以看出硅藻門與DO和EC呈正相關,與TP、NH3-N、COD和TSS呈負相關;藍藻門、綠藻門與TP、NH3-N、COD和TSS呈正相關,與DO和EC呈負相關。

(4)平山水庫退役2年后(2018-09),第一軸和第二軸的特征值分別為0.639和0.1499,共解釋了屬種數據累計方差的78.90%(表3)。總體來看浮游植物群落主要由TP、NH3-N、TSS和EC主導(圖5),從圖中物種與環境因子之間的夾角可以看出藍藻門與TP、NH3-N、TSS、COD呈正相關,與pH、EC呈負相關,硅藻門、綠藻門與COD、EC呈正相關,與TN呈負相關。

圖5 平山水庫退役前后秋季浮游植物群落與主要環境因子的RDA排序Fig.5 RDA ordination of phytoplankton community and environmental factors before and after decommissioning of Pingshan Reservoir in autumn

表3 平山水庫退役前后秋季浮游植群落結構與環境因子的RDA分析Tab.3 RDA analysis of community structure and environmental factors of phytoplankton in Pingshan Reservoir in autumn before and after decommissioning

平山水庫退役前后,浮游植物主要影響因子均為TP、NH3-N、TSS和EC,這說明浮游植物的生長與氮、磷營養鹽的濃度關系比較密切,而且和水中的可溶性營養鹽和懸浮物也有較大關系。因此,對原平山水庫富營養化的防治應該集中在水庫退役第一年的控制氮、磷營養鹽的輸入,后續加強控制周邊營養鹽的匯入,以防止水質惡化,避免水華的發生。經調查,原庫區土壤的含水量較高,如果要保護河流,改善水質,應保護這片濕地,避免農業開發,適當人為干擾,才能更好地發揮濕地群落的生態功能,現實中退役水庫庫區的生態環境保護還需要長期深入研究。

4 結 論

(1)平山水庫退役前后,浮游植物在種類和數量組成上變化明顯,退役前以綠藻和硅藻為主,退役后以硅藻和藍藻為主,而且藍藻在原壩址和原庫中數量比例不斷增加。

(2)平山水庫退役后浮游藻類Margalef多樣性指數和Shannon-Wiener多樣性指數均出現上升趨勢,由此表明,水庫退役后水體中浮游藻類生物多樣性逐漸增加,生態系統逐漸恢復。

(3)影響浮游植物生長的主要營養鹽因子為TP和NH3-N,原水庫要對營養鹽的增加采取有效措施,以防止水質惡化,避免水華的發生。

□