三峽工程建成蓄水對庫區參考作物蒸發蒸騰量的影響研究

何 軍,張 偉,李家明,趙樹君,張宇航,何天楷,鐘盛建,高明利

(1.三峽大學水利與環境學院,湖北 宜昌 443002;2. 三峽大學三峽庫區生態環境教育部工程研究中心,湖北 宜昌 443002;3. 湖北省漳河工程管理局,湖北 荊門 448156)

0 引 言

三峽庫區位于長江上游末端,庫區最高和最低緯度分別為北緯31°44′和28°31′,最大和最小經度分別為東經110°12′和105°49′[1],包含了因三峽工程建設而受回水淹沒的26個縣市區。三峽水庫總庫容393 億m3,東西全長662.9 km,南北最寬處達2 000 m,總面積1 084 km2,是一座河道型水庫。庫區處于氣候敏感區和生態系統過渡區,生態環境脆弱且不穩定,三峽工程建成后,水庫蓄水、行洪對庫區局部氣候產生影響,進而影響農業生產。研究三峽工程建成蓄水對庫區氣候影響規律具有重要意義。

CHEN等[2]的研究發現三峽工程建設蓄水后,庫區周邊地區夏季有微弱的降溫效應,而冬季則表現出增溫效應。王圓圓等[3]通過廣義加性模型(GAM)分析三峽庫區2003年水庫蓄水前后平均氣溫和降水變化,1997年后,庫區年平均氣溫上升趨勢明顯,但2003年三峽工程首次蓄水后無明顯變化趨勢。劉海隆等[4]對三峽庫區氣候周期性變化特征進行了研究,結果表明三峽庫區最高氣溫、平均氣溫、最低氣溫以及日照時長均表現出較好的周期性,主要周期為20 a,但降水量不具有較統一的周期長度,以10年內短周期為主。王梅華等[5]的研究表明,氣溫與水面蒸發之間具有較穩定的正相關性,降水與氣溫間的相關性最弱。符坤等[6]發現重慶城區和萬州的年平均氣溫上升趨勢顯著,相對平均濕度則呈現顯著下降趨勢,但兩地區降雨趨勢相反,重慶城區表現出不顯著上升趨勢。何軍等[7]對三峽工程建成前后宜昌市的氣候條件及ET0進行了研究,發現大江截流后(1997-2011年),宜昌市平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫的多年均值分別上升了0.7、0.7、0.8 ℃,平均氣壓、平均相對濕度和日照時數表現出一定程度下降。宜昌市逐年ET0呈現不顯著下降趨勢,與平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、平均風速和日照時數呈現正相關關系,與降雨量、平均相對濕度以及平均大氣壓呈現負相關關系。

上述研究主要集中在三峽庫區氣溫和降水的變化,對庫區參考作物蒸發蒸騰量影響研究也僅體現在局部地區。本文采用M-K檢驗法對庫區參考作物蒸發蒸騰量年際變化展開研究,運用通徑分析法進一步研究三峽工程建設前后不同氣象因子對庫區參考作物蒸發蒸騰量的影響,以期為庫區生態環境及農業水資源高效配置等提供參考。

1 研究區域內氣象站點選擇及氣象資料獲取

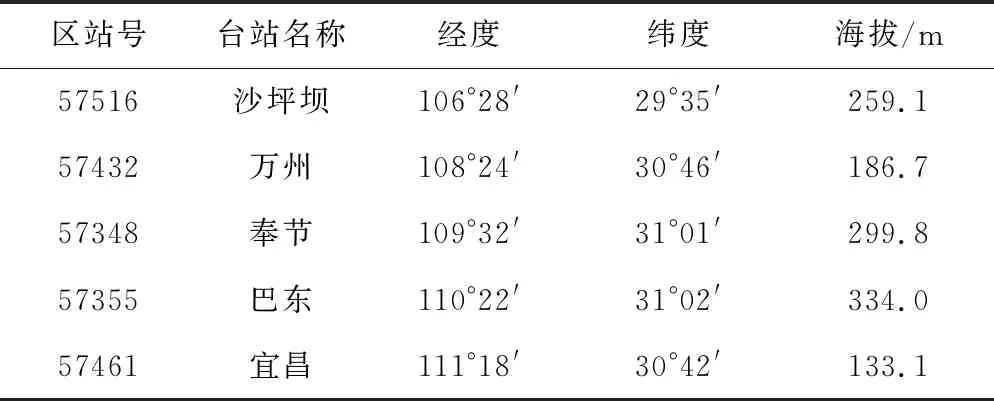

本文選取三峽庫區5個典型區域的氣象站作為代表點,分別為沙坪壩、萬州、奉節、巴東和宜昌,5個站點順水流方向自上游向下游分布,各臺站的基本信息如表1所示,其中沙坪壩站位于三峽庫區庫尾,宜昌站位于三峽庫區庫首,如圖1。

表1 氣象臺站基本資料Tab.1 Basic data of meteorological stations

圖1 氣象臺站位置示意圖Fig.1 Schematic map of meteorological station location

研究選擇各站點1961-2014年的氣象觀測資料作為基礎數據,選取的氣象因子包括平均氣溫T、最低氣溫Tmin、最高氣溫Tmax、平均相對濕度RH、日照時長n、風速u、降水h、氣壓p等。氣象數據從中國氣象數據網(https:∥data.cma.cn/)獲取,采用聯合國糧農組織(FAO)1998年推薦的Penman-Monteith公式計算多年逐日參考作物蒸發蒸騰量[8,9]。數據分析時使用的M-K(Mann-kendall)檢驗及通徑分析法的原理及詳細過程參見文獻[10-13]。

2003年6月,三峽工程首次蓄水至135 m,庫區淹沒范圍涉及湖北省和重慶市12個縣、區,是庫容第一次發生重大變化的時間節點,是三峽工程建設對庫區及周邊環境、氣候、生態等產生影響的開端,故而本文將2003年作為三峽工程對庫區ET0影響的分界點。

2 結果和分析

2.1 ET0的年際變化規律

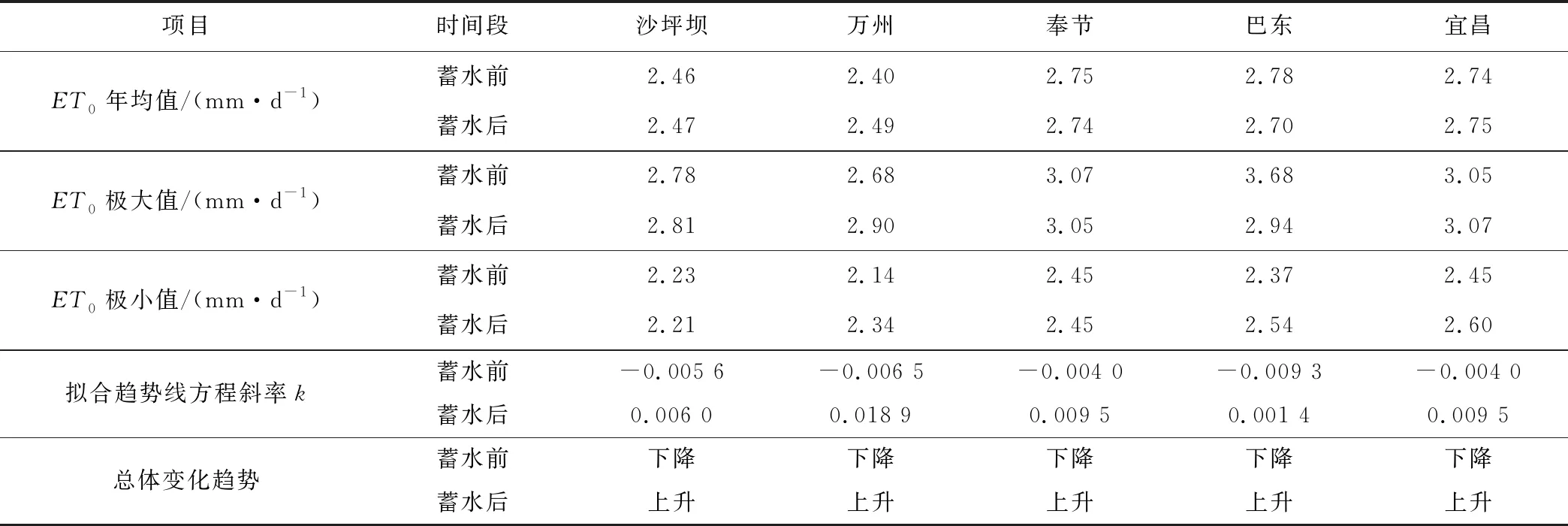

由表2三峽工程首次135 m蓄水(2003年)前、后ET0年際變化可知:三峽工程首次135 m蓄水前、后,奉節、巴東和宜昌地區年平均ET0始終較大。2003年前,萬州地區年平均ET0的均值、極大值和極小值均為5各地區中最小,但2003年后,年平均ET0的均值、極大值和極小值均最小的地區為沙坪壩。對比5個地區2003年前、后年平均ET0變化趨勢發現,三峽庫區首次135 m蓄水前,5個地區ET0均呈現下降趨勢,且巴東地區下降趨勢較其他地區更大,而三峽庫區首次135 m蓄水前后,5個地區ET0均呈現上升趨勢,巴東地區上升趨勢最緩。所選的5個研究地區兼顧庫區首位兩端,具備代表性,可見三峽庫區內所有地區年平均ET0在三峽工程首次135 m蓄水前、后有著一致的變化趨勢,均表現為從2003年前的下降趨勢轉變為2003年后的上升趨勢。

2.2 ET0趨勢分析及突變性檢驗

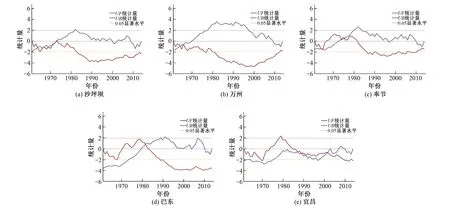

由圖2各地區ET0突變檢驗曲線圖可知:沙坪壩和萬州地區UF值始終處于0刻度線以下,表明以上兩個地區年平均參考作物蒸發蒸騰量在1961-2014年間始終表現為下降趨勢,且在1980年后表現為顯著性下降趨勢。奉節、巴東和宜昌地區大體呈下降趨勢,但分別在1967、1970、1974年后出現短暫不顯著上升趨勢。沙坪壩、萬州、奉節、巴東和宜昌地區UF曲線和UB曲線分別在1973、1966、1976、1982、2002年出現交點,交點位于±1.96置信區間內,且隨后UF曲線繼續下降,穿過-1.96置信線,表明5個地區年平均ET0均發生降低突變。對于整個庫區年平均ET0而言,庫區內所有地區在1961-2014年間整體呈現下降趨勢,各地區年平均ET0發生突變的時間不同,但均表現為降低突變。

2.3 影響ET0數值的主要氣象因子分析

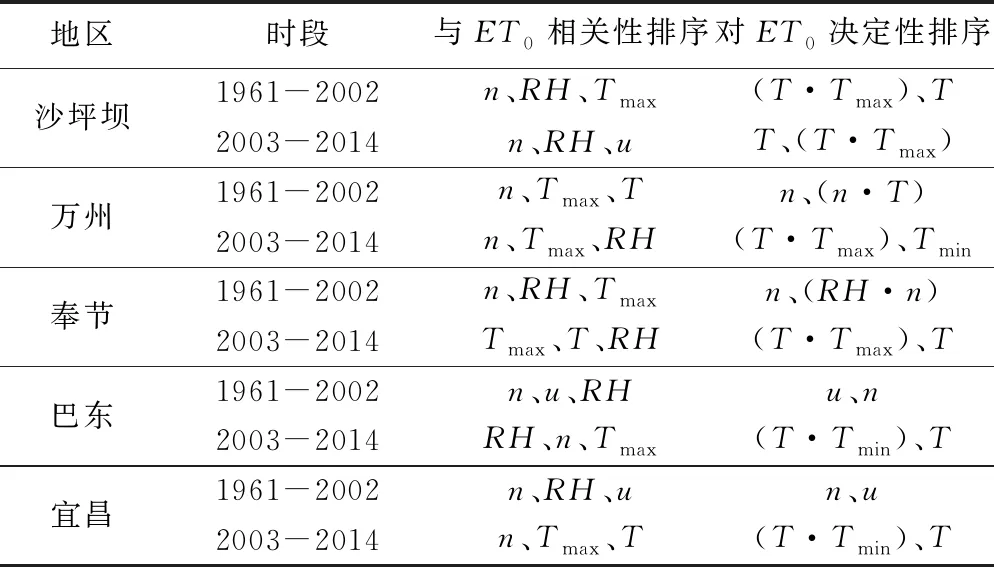

采用通徑分析法對沙坪壩、萬州、奉節、巴東、宜昌等5個地區三峽工程首次蓄水(2003年)前、后年平均ET0與氣象因子敏感性進行分析,匯總結果如表3。

表2 三峽工程首次135 m蓄水(2003年)前、后ET0年際變化Tab.2 Interannual variation of reference crop evapotranspiration before and after the first 135 m storage (2003) of the Three Gorges Project

圖2 各地區ET0突變檢驗曲線圖Fig.2 Test curve chart of reference crop evapotranspiration catastrophe in different regions

表3 三峽工程首次135 m蓄水(2003年)前、后各地區ET0通徑分析匯總Tab.3 Path analysis of ET0 before and after the first 135 m storage (2003) of the Three Gorges Project

從表3可知,沙坪壩、萬州、巴東和宜昌地區在三峽工程首次135 m蓄水前、后年平均ET0與年平均日照時長n均有著較好的相關性,表現為共同增減的變化情況。奉節地區1961-2002年間與ET0相關性最好的為年平均日照時長n,2003年后為年平均最高氣溫Tmax。2003年前,除沙坪壩地區ET0主要受氣溫影響外,其他地區ET0受日照時長n的影響較大,而在2003-2014年間,所選取的5個研究地區的ET0都主要受氣溫影響,年平均氣溫T的變化是影響參考作物蒸發蒸騰量變化的主要原因。

三峽庫區ET0與氣象因子的敏感情況在2003年前后發生了變化,三峽工程首次135 m蓄水(2003年)前,影響庫區內各地區年平均ET0的主要氣象因子不盡相同,三峽工程首次蓄水(2003年)后,平均氣溫成為影響庫區內各地區年平均參考作物蒸發蒸騰量的主要氣象因子。

3 結 論

為探明三峽工程建成蓄水對庫區參考作物蒸發蒸騰量的影響,采用M-K檢驗法和通徑分析法等展開相應研究,主要結論如下。

(1)沙坪壩、萬州、奉節、巴東和宜昌地區年平均ET0在三峽工程首次135 m蓄水前后,其變化趨勢均變現為從下降趨勢轉變為上升趨勢,表明三峽庫區年平均參考作物蒸發蒸騰量變化趨勢在2003年前、后發生轉變,由下降趨勢轉變為上升趨勢。

(2)所選取的5個代表站點的年平均ET0在1961-2014年間總體呈現下降趨勢,雖發生突變的時間不同,但均表現為降低突變,表明三峽庫區年平均參考作物蒸發蒸騰量在1961-2014間逐漸減少。

(3)三峽工程首次135 m蓄水前,庫區各地影響ET0值的主要氣象因子影響不完全相同,但2003年后,庫區內所有地區年平均ET0均主要受年平均氣溫的影響。

□