論辟斯頓弦樂四重奏作品中的線性聲部展衍手法及和聲內涵①

張寶華(沈陽音樂學院,沈陽 110000)

沃爾特·辟斯頓弦樂四重奏作品中晦澀的對位手法,不屬于勛伯格的十二音無調性對位,即不協和對位。因為辟斯頓無論在線性聲部的發展過程中,還是在縱向音高結構上的音程對位化處理,都十分重視并強調不協和音的解決,但它依然屬于“線性對位”。線性聲部自身的展衍與平衡對于線性聲部是否具有動力性因素起著決定性作用。

在現代對位中,線條外形是不可能完全脫離和聲因素的。然而,在考慮和聲因素之前,必須先確定如何運用旋律音程和如何將其組成為旋律片段的某些特征。[1]1

本文選擇辟斯頓弦樂四重奏中的線性聲部發展手法作為研究對象,主要原因出于以下幾點:

其一,辟斯頓是20 世紀為數不多的集理論家、作曲家和音樂教育家于一身的人。他的《和聲學》教材自1951 年豐陳寶先生翻譯的中譯本在我國推廣至今,產生了廣泛的影響。但很多人還并不了解,辟斯頓在其《對位法》[2]3中所強調的——“和聲”與“對位”相輔相成、無法割裂的本源關系,在其實際音樂創作中體現得多么淋漓盡致,辟斯頓強調的“線性聲部”本身所蘊藏的巨大“和聲力”,可在本文分析的例證中得到充分證實。

其二,作為美國20 世紀重要的新古典主義風格作曲家,國內對其作品的研究寥寥無幾,很多理論家還沒有充分認識到辟斯頓幻化“傳統”與“現代”作曲技法爐火純青的強大能力,這些看似“保守”的寫作手段實際上已經產生出十分現代的音響效果。如果不深入研究辟斯頓作品中線性聲部的發展手法,便很難從中總結出橫向與縱向音高結構是如何契合的、作曲家與同為新古典主義的斯特拉文斯基和興德米特都有著哪些本質上的不同。

其三,很多現代作曲家的作品中都存在著橫向旋律中的展衍與合成等技法,每一位作曲家在運用相似手段卻得出大相徑庭的音響效果,這一點值得我們深思與總結。線性聲部的發展手法并不是孤立存在的現象,它們會直接或間接體現在縱向音高結構上。本文的分析即是深入研究辟斯頓作品中縱合化和聲手法的前提,也是進一步論述其多聲部“線性和聲”以及“對位化段落和音形態”[3]的引論。

由于辟斯頓的作品數量眾多[4],本文以作曲家第二和第四弦樂四重奏作為主要研究對象。

一、“單音平衡”與“特征音程”

“一個音高與另一個音高在時間上逐次出現時,這種音程稱之為旋律音程(Melodic Interval),或叫線性音程。”[5]71如果說“動機”是音樂中的最小“單元”,那么音程則是構成動機的音高“零件”。對于主題旋律中的動機或音程進行分析似乎有些“陳詞濫調”,尤其是基于“和聲”分析為主旨的論述中,糾纏于橫向旋律或主題-動機中的“音程”分析會給人一種“顧左右而言他”的感覺。但面對20 世紀調性作曲家的作品時,大小調功能分析的這把 “鑰匙”已經顯得力不從心。我們在面對這些所謂的“調性音樂”時,解釋其“縱向音高結構”需要一個“切入點”,這個切入點不僅能將作曲家橫向旋律的音高材料論述清楚,還能夠在此基礎上進一步闡明縱向音高結構的寫作原則。僅僅依靠傳統大小調的“功能和聲理論”幾乎是無從下手,所以面對20 世紀的“廣義調性”[6]3-13作品來說,細致到“音程”的分析不僅能夠指出作曲家主題旋律橫向發展的“行進原則”,更可以為作品的宏觀分析鋪平道路。這也是為什么拉多夫·萊蒂《主題的過程》和大衛·愛普斯坦的“主題-動機”分析原則在20 世紀中葉后提出,且能夠得到人們普遍認可的原因。

勛伯格在《作曲基本原理》[7]與《風格和主題》[8]中曾經不止一次地強調動機分析中“音程結構力”的重要作用,這與20 世紀作曲家們的作品以及作曲技術手段的“音程化”控制力有著直接的關系。辟斯頓也強調:

在動機的結構中,旋律的萌芽單位通常是用一個單音來平衡的。由于這樣的平衡是表示音樂的能量的平衡,并且是表明暫時的狀態,人們懷疑把這種性質加進一個動機是否恰當。這不如說是一種不穩定的狀態,一種推動向前進行的需要,而這正是動機應有的性質。因為它是醞釀和預示它自身伸展的萌芽單位。通過音符或音程的重復,把音程的連續結合成音組,必須做得相當統一,但是還必須有些變化。因為在多樣化的表現過程中,動機才能既得到獨特的個性,又得到潛在的能量。最后,每一個動機都至少有一個富于特征的音程,或者吸引聽者的節奏型。[6]42-43

通過上面這段引文可以看出,辟斯頓不僅在強調“動機”的重要作用,更為關鍵的是他對于動機中的“單音平衡”,以及動機中“音程重復”的個性和潛在能量的重視程度。事實上,辟斯頓既在理論上強調主題-動機中核心音程的重要性,在實際的創作中也同樣將這一點發揮到了極致。

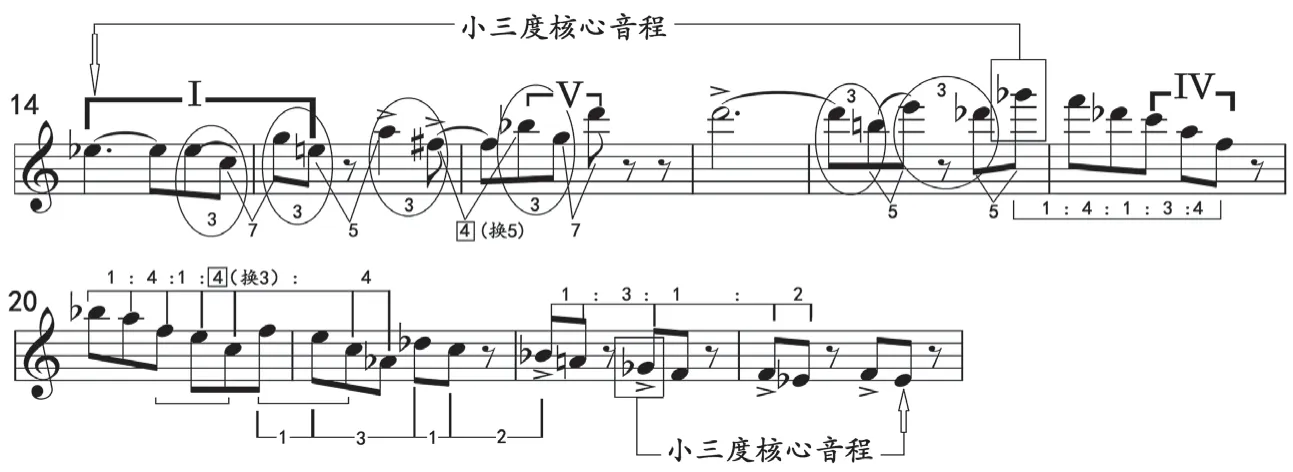

在下例中我們可以看到,旋律開始的兩個音bE-C 是怎樣印證辟斯頓對于“單個音的重要性”以及“特征音程”的強調。

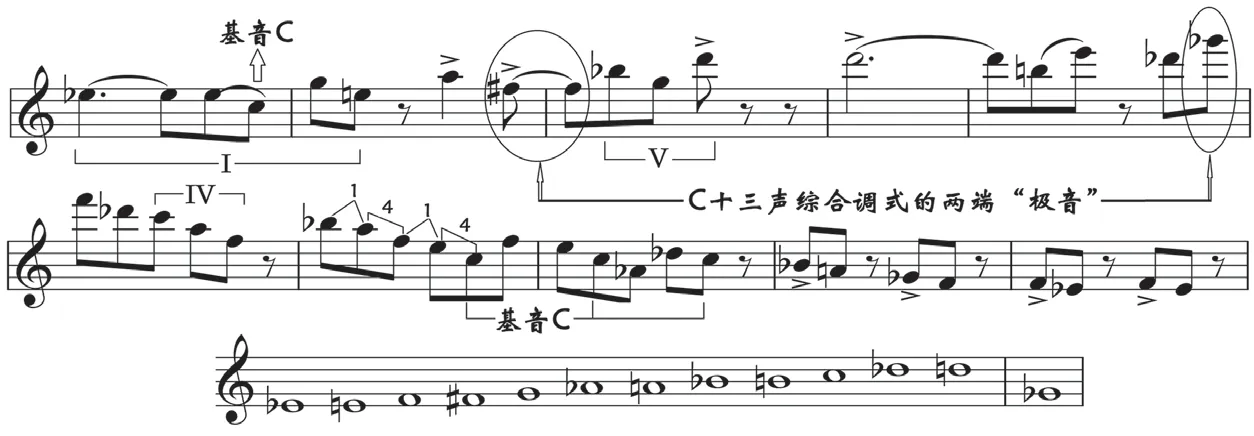

首先,從bE 這個單個音來看,它是旋律的主音,但并不是產生旋律所有音高的“根源音”——基音①“巴托克本人經常使用‘基音’這個術語,他在著名的‘哈佛講座’中指出:‘無調性音樂’壓根兒就沒有基音,多調性可以提出——或應該提出——若干個基音,而多調式則只能提出一個基音。因此,我們的音樂常常是建立在一個單一的音之上,無論是局部還是整體都一樣。”該段文字引自(匈)貝拉·巴托克.巴托克論文書信選——匈牙利新藝術音樂的基礎[M],鄭英烈,譯,北京:人民音樂出版社,1985:17.,所以bE 音具有“表層主音”的特征,它只在旋律兩端出現,旋律內部沒有出現bE 這個音似乎也很好理解。在辟斯頓的很多旋律中會存在著多個“主音”,旋律發展的起點音和終點音如果相同則可視為旋律主音;還有一個“主音”則在“幕后”發揮作用,以它為核心能夠產生并提供旋律中所有的音高材料——調式音階的“基音”;另外,還可以同時存在和聲主音,它有可能是獨立的,也可能是與基音或旋律主音相同。這個例子中便是基音C=和聲主音C,但旋律主音卻是bE。所以C 這個“隱蔽的主音”是辟斯頓旋律發展的中心點,那么譜例1 中開始的雙三音(分裂三音)C 大、小三和弦C-bE-E-G 也可以得到合理解釋了,它是隱藏的“主和弦”,旋律中的唯一一對等音#F 和bG 是C 的兩端“極音”(見譜例2)。

其次,從旋律的前五小節看,開始兩個音bE-C 構成的小三度音程連續上行七次至旋律的最高音bG,這個

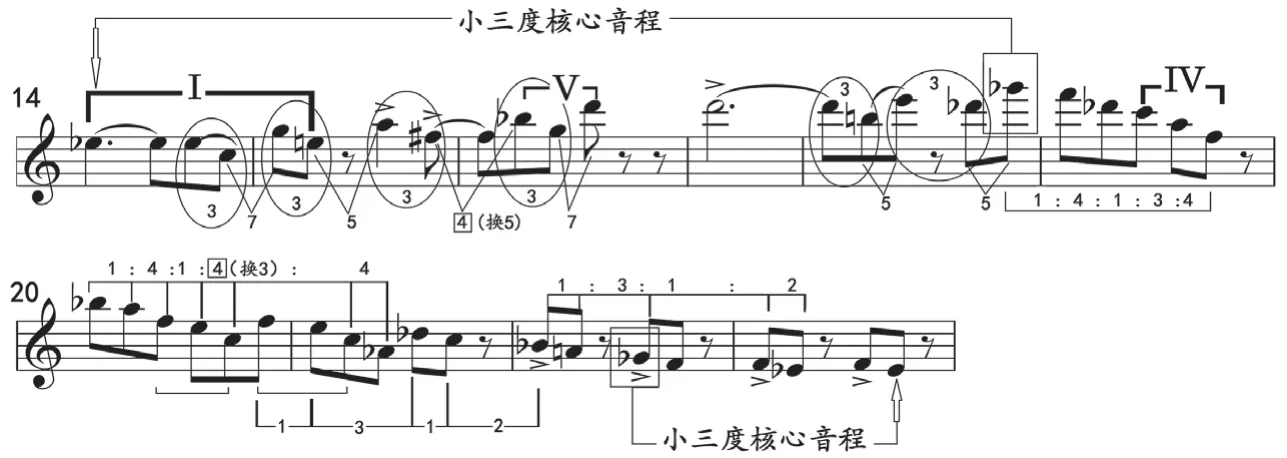

譜例1.String Quartet 4-IV,第14-23 小節音具有重要的“結構”意義。從整個旋律的音程結構意義看,它是開始音程bE-C(主音下方小三度音程)的倒影C →bE ←bG,這兩個音同時起到對旋律主音bE 的支撐作用。譜例1 中開始的小三度音程正是辟斯頓所強調的“富于特征的音程”。從調性意義來講,C 與bG 這兩個看似沒有直接關系的三全音,已經形成了一種“七聲綜合調式”的“閉合狀態”,即C 七聲綜合十三聲音階(見譜例2 下方的音階總結),從bE 音開始排列的音階是以“旋律主音”作為起點音。

最后,“對稱”與“鏡像”是辟斯頓作品中無所不在的基本準則之一,我們可以在譜例1 中看到,辟斯頓巧妙地對小三度核心音程以純四(五)度連綴所構成的“動機”。這個動機在第14-18 小節均是半音數3:5(7):3 的對稱狀態下“輪轉”,這是上例旋律的第Ⅰ階段——核心音程的“呈示”階段;隨后在第19-21 小節,出現了之前小三度音程的“變化”,就像辟斯頓所說的那樣:“把音程連續結合成音組,必須做得相當統一,但是還必須有些變化。”這種變化是將第15-16 小節中的#F-bB 的半音數4加以引申,形成1:4:1:3:4 的下行六音音列,這個音列又整體移低小六度,按照1:4:1:4:4 的半音數形成不嚴格的模進,其中變化的是4換3(見譜例1 中第20 小節上方標記),這是該旋律核心音程發展的第Ⅱ階段——核心音程的“變化”階段;在旋律最后的三小節,出現了半音數為1:3:1:2 的兩組下行純五度的音列,音程比例為1:3:1:2,它可以看成音程化發展的第Ⅲ階段——核心音程的“總結”(收攏)階段,其中第Ⅱ階段和第Ⅲ階段是“套疊”在一起的。

通過以上的“微觀”音程分析可以總結出:辟斯頓“音程化”發展過程中所依據的原則;由音程化發展而呈現出的一連串音高關系組合所帶來的結果;作曲家如何將這種橫向的音高“連綴體”——“音程化”旋律發展所形成的調式或音階,為縱向音高結構的布控做好準備。這是該部分研究的出發點,也是后文研究的基礎。

譜例2.String Quartet 4-Ⅳ, 第14-23 小節,Vl.旋律聲部

二、主題-動機的“層次化進程”

“動機”這個術語源于拉丁文motus,意為“運動”(motion),因此即便是音樂借用了這一術語,也體現著“音樂時間概念的起源并隨著時間的推移發展自身模式”。[5]364事實上,動機之間的有機組合構成了樂節,樂節的組合又構成樂句,樂句的組合又構成樂段,“這種層次化的進程能一直延續到整篇作品的等級。”[5]365所以從“曲式學”的角度看,動機是用以“度量”音樂段落長短的“最小結構單位”。[9]109而在當代的“音樂分析學”中,“動機”的含義不僅僅是劃分音樂段落長短和構成樂句、樂段甚至整個作品的“最小結構單位”,它還可以被看成“主題及其功能具有同一性的‘最小原核細胞’(Prime cell)”[10]109。

正如雷茲①斯蒂芬·雷茲,現任茱莉亞音樂學院音樂理論與分析系教授、系主任。所說,動機的層次化進程在整篇作品中都有所體現。“動機一般以典型而給人深刻印象的方式出現在樂曲的開始處。動機的特征型是音程與節奏,它們結合在一起成為一個令人難忘的形狀或輪廓,(動機)通常隱含著內在的和聲。……動機在作品中不斷出現,它是重復著的。單純的重復常常使人產生單調之感,單調只能靠變奏來克服。”[7]9

從勛伯格對于動機所處的位置、特征和發展手段的概括可以看出,動機本身包含著“內在的和聲”,克服動機重復產生的單調之感需要“變奏”。針對短小的橫向主題-動機“變奏”,可以用“展衍”一詞來形容,所謂“展衍”是指對于主題中的個別音程有所調整,形成一種局部“微調”的發展衍生狀態,它更能夠體現主題-動機的細微變化和“漸次發展”的旋律生成過程。另外,勛伯格還強調動機的重復即“內在和聲”的重復,為了避免單調而對動機進行的“變奏”,也正是“內在和聲”的變奏。所以筆者覺得對于旋律中的主題-動機以及主題-動機在旋律中的貫穿和發展過程進行細致分析是有必要的,這不僅能夠觀察到作曲家對于旋律寫作的某些個性運用方式,同時也對縱向音高結構的分析鋪平了道路。在很多理論家看來,無論對作品的曲式、和聲還是對位等方面進行分析,從主題-動機的角度切入似乎都是一個必不可少的環節。在隨后的章節中,此部分的分析結論會與之相互支撐。

(一)旋律發展過程中的“主題-動機”展衍模式

在總體的音樂表現參數中,對主題-動機的分析,實際上也是對音高材料從量變到質變過程的研究。研究音樂作品中材料是如何使用的,對于認識作品成形的實際操作有著同樣重要的實踐意義。[10]58

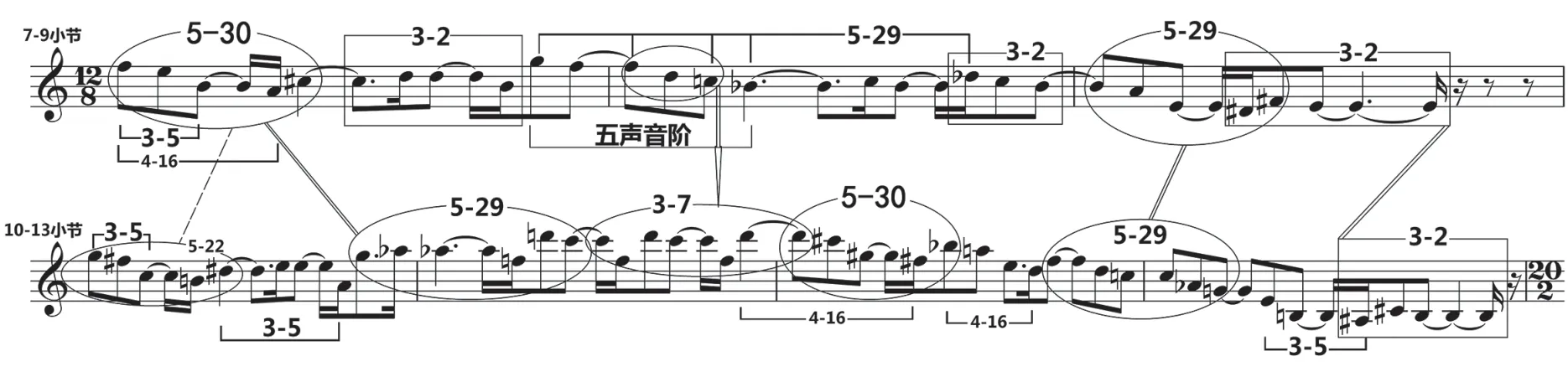

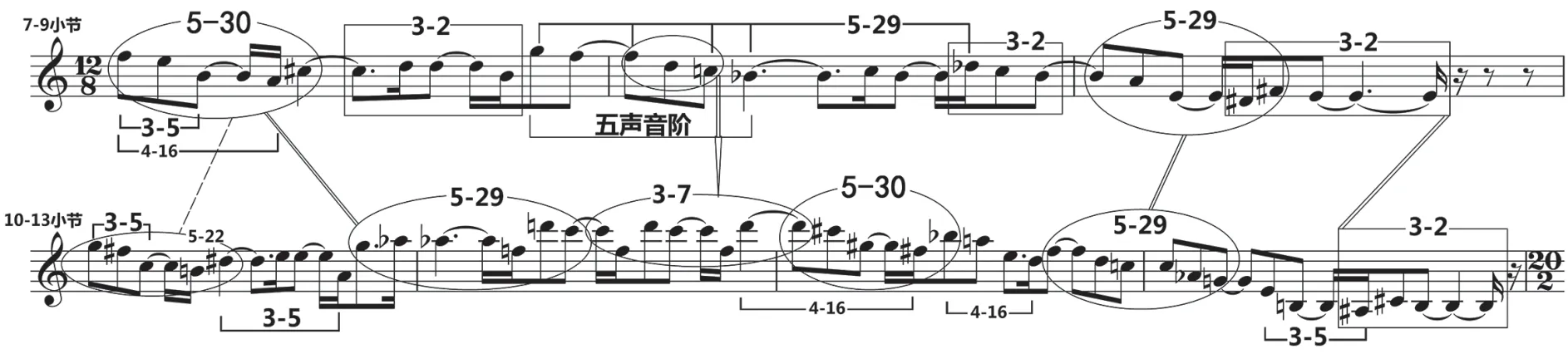

下面這個例子向我們展示了辟斯頓運用“主題-動機”的“展衍”手段來發展一條旋律的高超手法。在第7 小節開始的主題F-E-B-A-#C-D-B,可以看作兩個集合5-30[121321]和3-2[111000],其中5-30 的前三個音F-E-B 形成集合3-5[100011],前四個音F-E-B-A 形成集合4-16[110121],主題的后三個音C-D-B 形成集合3-2。3-5 和4-16 是5-30 的子集,在隨后的旋律發展過程中,均是圍繞著主題中的5-30 和3-2 集合進行“展衍”。從譜例3 中集合的分析結果來看,雖然開始五個音是集合5-30,但隨后旋律中出現的五音主題-動機均不是集合5-30,而是以5-29 為核心。盡管從集合角度考慮,這些五音的“主題-動機”集合并不相同,但它們又都有著開始主題的基本輪廓,如第9 小節的B-A-E-#D-#F(集合5-29)和第10 小節的G-#FC-B-#D(集合5-22[202321]),與旋律開始五個音的外部輪廓——音高進行方向完全一致。而另一種“變奏”的形態無論從音高進行方面還是節奏特征來看,似乎都與主題毫無關系,但從集合角度觀察卻呈現出高度統一的狀態,如第7-8 小節和五聲音階并存的集合5-29,以及12-13 小節的集合5-29。這也是之前勛伯格所強調的“為避免動機重復產生過于單調而運用的‘變奏手段’”。從這一點我們可以看到辟斯頓旋律發展手法中傳統和現代的兩個方面:

傳統方面——保持主題動機外部輪廓,包括音高進行方向、主要節奏節拍特征的前提下,進行局部音程的調整,如小二度變成大二度或純四度-增四度等。這種主題-動機的展衍模式在古典時期,尤其是貝多芬的作品中被發揮到了極致,辟斯頓的作品中也不乏運用此類旋律展開手法的大量例證。

現代方面——當主題-動機的外部輪廓已經展衍至與原始的主題輪廓“相去甚遠”時,音程化寫法——集合控制力的“現代意義”便突顯出其重要作用。從下面例子中的集合分析可以看出,第8-9 小節的五聲音階是在開始五個音的主題框架內進行陳述的,盡管它很“隱秘”,甚至與主題動機看似毫不相關。但是無可爭議的是,與五聲音階“并存的”集合5-29 和第9 小節、第10-11 小節、第12-13 小節位置的5-29 集合,均屬于開始主題5-30 集合的“展衍”結果。

譜例3.String Quartet 2-Ⅱ,第7-9 小節與第10-13 小節旋律中的動機“展衍”

至此,我們可以從這條旋律中主題-動機的“展衍”模式中總結出以下特征:

(1)原始的主題-動機加之“展衍”形態,在上例中的短短7 小節一共出現了七次,其中5-30 集合兩次,5-29 集合四次,5-22 集合一次,盡管主題-動機重復頻率極高,但是從實際音高角度觀察沒有任何一次是完全一樣的重復。

(2)主題“展衍”過程中的“填充”音依然是以主題前三個音所形成的集合3-5,和主題后三個音3-2 集合加以連接進行過渡的,其中第11 小節的集合3-7 可以說是唯一與前后3-5 和3-2 集合對比因素最大的三音動機,它與第8 小節五聲音階中間的F-D-C 三個音完全一致,只不過五聲音階在第11 小節中已經不復存在,而C-D-F 這三個音構成的3-7 集合被保留下來;

(3)辟斯頓主題-動機的“展衍”手法既體現了對于傳統“動機貫穿”在旋律發展過程中的運用,也有著浪漫主義時期“主題變形”技法的痕跡。與此同時,嚴格的音程化控制手段從集合分析結果中也體現主題發展過程中的“現代因素”。

(二)“綜合調式”半音體系下“主題-動機”的“音程化”控制

對于旋律中“主題-動機”的分析可以從不同角度加以觀察,在傳統的調性音樂分析中,主題-動機在調性功能和聲體系的控制下似乎顯得“單純”許多,而在20 世紀近乎泛調性的旋律主題中,脫離傳統大小調束縛的主題-動機的呈示與展開過程,則需要分析者更加傾向于“音程涵量”①音程涵量又稱為音程級向量——interval -class vector。的觀測。在譜例4 中,我們從“音程化”思維的角度來剖析這個片段,觀察辟斯頓是如何在這個旋律中運用“音程”化發展手法以支配旋律線條的起伏。

如果用數字3 表示譜例4 中前兩小節連續模進的小三度音程,它們之間相互連接的音程則幾乎都是純四度(5)或純五度(7),因此這種連續的上行進行構成了半音比例為3-5(7)-3-5-3-4(換5)-3-5(7)的第一組進行。從第17 小節的長音D 開始,依然以3:5:3:5 的音程模式開始,但是在第19 小節bG-F-bD-C-A-F 的進行,其音程比例則更換為1:4:1:3:4。這組音隨后模進一次,整體下行小六度。其中第20-21 小節中的音程略有調整,形成以大三度(4)替換小三度(3)的狀態,這是該條旋律發展的第二階段,因為大量半音在這兩組模進中出現。在最后兩組模進中,旋律進行中的音程比例調整為1:3:1:2,半音是從第18-20 小節中沿襲過來的,小三度音程是第14-16 小節主題-動機的特征音程。

譜例4.String Quartet 4-Ⅳ, 第14-23 小節,Vl.旋律聲部

(三)半音階的“合成”

下面這個例子是SQ-2-Ⅰ②SQ-2-I表示《第二弦樂四重奏》第Ⅰ樂章,為節省篇幅,文中全部采用縮寫形式。開始Vl.II 聲部的旋律。在這個片段中,充分體現了辟斯頓在旋律寫作過程中的“音程化”思維③有關例5中關于“人工八聲音階”的論述,詳見張寶華.辟斯頓弦樂四重奏作品中的人工音階類屬及運用方式,中國音樂學,2019(2):125-134.文中譜例8的相關文字.。

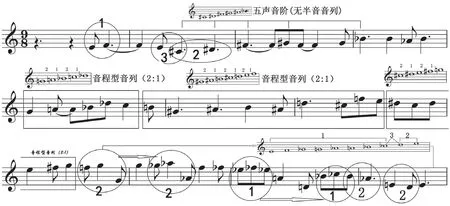

從整個例子中調式音階(或音列)的使用情況來看有三個特點:

1.五聲音階的運用(無半音五聲音列):這里的五聲音階僅在1-3 小節完整地呈現了一次,準確地說,辟斯頓并沒有將#C、#D、#F、#G、#A(?B)當作五聲音階來看待,它僅僅被看作是一個無半音的“音列”。這種五聲性“音列”在SQ-2-Ⅱ的b 主題中,以下行的方式再次出現。因為它的無半音特征可以與開始的E-F 半音—小二度(1)形成鮮明的對比,所以可以將其作為半音材料的對比因素,用以加強橫向旋律的色彩,軟化縱向音高結構中的半音緊張度。

2.音程比例為2:1 的人工音列:在譜例5 第5-8 小節中,連續出現了三個音程比例為2:1 的人工音列,它們分別是(1)G、A、?B、C、?D 的五音列;(2)?G、?A、B、?C、D、E、F 的七音列;(3)?C、?D、E、?F、G的五音列。這三組音列從音的數量上看形成5:7:5 的對稱性特征,這三組音列相加正好將十二個半音全部囊括在內。

3.一個八度之內的“自由結構”[11]40:這種所謂的“自由結構”更傾向于音階、音列或音程的有序組合。在譜例5 的最后,旋律采用了兩組模進:第一組是F-G 與?G-?A,盡管模進音組內的半音數是2,但是它們

譜例5.String Quartet 2-Ⅰ,引子部分VL.Ⅱ聲部,第2-12 小節之間模進的半音數依然是1;第二組是?E?F 與?B?C,模進音組內部的半音數是1。通過觀察整個旋律首尾的音程含量比例可以發現,1:3:2 的半音數首尾相呼應。這種“自由結構”所產生的“音列”依舊是井然有序,既體現了旋律的“半音化”特征,又將大二度和小三度音程在音階中直觀地呈現出來。

三、半音線性形態的作用及意義

半音線性進行是辟斯頓作品中極其常見的一種橫向聲部發展手段,無論是在“綜合調式半音體系下的三度與非三度和聲語言”中[12][13],還是“人工音階”[14]及“人工合成音階”中,半音線性進行都是辟斯頓作品橫向聲部中一種最為直觀和常見的典型特征。

(一)點狀半音線性形態

在辟斯頓SQ-2-II 開始的前三小節,大提琴聲部單音撥奏由休止符間隔開的小二度音程。這種點狀的半音進行都是以兩個音為單位,但是他們之間的連接都呈散狀結構。如果將其匯總成音階,會形成各種人工音階或半音階。低音聲部的點狀半音進行如果連接在一起即形成了“變體八聲音階”,具體分析詳見 《第二弦樂四重奏》第二樂章第 1—6 小節“八聲音階變體”14[14]132-133①詳見參考文獻[14]中有關“譜例9”的相關論述。的分析。

(二)連續的半音線性低音聲部

連續的半音線性低音聲部主要有以下幾點使用方式:

(1)與其他聲部中的全音階或無半音的五聲音階形成對比聲部;

(2)作為上行或下行的“牽引”聲部,推動整個和聲或整體和音群的運動方向[12]②詳見參考文獻[12]中有關“譜例5”的相關論述。;

(3)以局部的半音列形式出現,這種做法既可以削弱調性傾向,也可以使隨后出現的調性特征更加明顯;

(4)將半音列或半音階作為橫向聲部的主要框架,在其中添加其他迂回音程,既避免了連續半音進行的單調性,又可以保持整個橫向聲部高度的半音化特征;

(5)作為段落的收束部分,或者作為多聲部楔形收攏狀態向二度和弦聚攏,在橫向聲部上采用半音階或半音列可以加劇收攏的緊張性,如譜例6 中第135-138 小節,Vla.和Vc.聲部各自的半音列進行。

譜例6.String Quartet 1-I,第135-138 小節

(三)間插性半音聲部

(1)作為前后兩個調式音階或主題-動機的連接部分,可以短暫使用半音列;

(2)作為人工音階的填充音,可以進一步使人工音階半音化和復雜化;

(3)為人工合成音階的后半部分,形成局部調式化,局部半音化的前后相異的音階形態。

四、線性聲部中的調暗示與和聲內涵

雖然傳統和聲首先要求研究各音的同時結合,但是理論思維早就著手研究旋律的和聲內容這個問題了,尤其在現代,對這個問題的興趣變得更加濃厚起來。單聲部的和聲規律性與作曲家所特有的總的風格準則是密不可分的,在此情況下,總的和聲風格和規律性的“橫向”運動是主要特點。[15]

無論是傳統還是現代,一首完整的音樂作品都應該被視作建立在中心組成因素前提下的有機發展體系。這種組成因素要么被視為是“衍生的”,要么被視作“對立矛盾”或“綜合”的。“如果說縱向的和聲基本類型是和弦,那么橫向旋律的基本類型則是‘動機’。”[15]正像霍羅波夫所言,現代音樂中橫向旋律的和聲內容更被理論家們所重視。因為20 世紀的調性作曲家在摒棄功能和聲束縛的同時,將很大一部分“和聲內涵”交由橫向旋律聲部來承擔。在上一節中我們主要圍繞著單一聲部中的“動機層次化”進程展開了論述,從中我們可以看出,辟斯頓對于橫向旋律中動機的“展衍過程”。

在這一部分,主要論述辟斯頓在橫向旋律中對于調式使用規則的“和聲暗示”,以及旋律聲部中所體現的和聲內容。

(一)旋律中的“調暗示”

由于辟斯頓在旋律中所運用的調式和調性材料極為龐雜,所以對于旋律中一些起到暗示作用的音、音程與和弦,應該很敏銳地將其觀察出來。

1.鏡像對稱或音軸旋律的軸音往往暗示著局部的調性主音特征[14]①見參考文獻[14]中的譜例1、6、9的相關分析文字。;

2.旋律中橫向出現完整的三和弦有兩種可能:其一是局部旋律片段的主和弦作用;其二是主題-動機連續模進所造成的“泛調性”特征見后文譜例7、8 的分析;

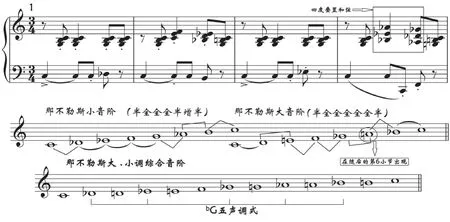

3.旋律中頻繁出現的音或圍繞這一個音作環繞式的進行,此時,該音暗示著局部的調主音特征,如譜例7的低音聲部始終圍繞著C 音,第1-4 小節中主題的音高如果進行橫向排列,便會形成那不勒斯大小調相互綜合在一起的形態。在第4 小節中又穿插了兩個大二度平行下行的純四度疊置和弦,從調式色彩來看,這兩個四度疊置和弦構成了bG 五聲調式,但作曲家將其融入到十二個半音中,不僅風格統一而且極具色彩性。將大量傳統與現代的線性音階材料融會貫通在一起,作為“調性擴張”手段的綜合音高材料加以使用,充分體現了旋律中的調暗示作用。

譜例7.String Quartet 1-I,第1-4 小節

(二)線性聲部的和聲內涵

橫向旋律中蘊含著和聲內容是毋庸置疑的,只不過在20 世紀新古典主義作品中,橫向旋律聲部所包含的和聲推動力已經成為和聲分析中的重要因素。

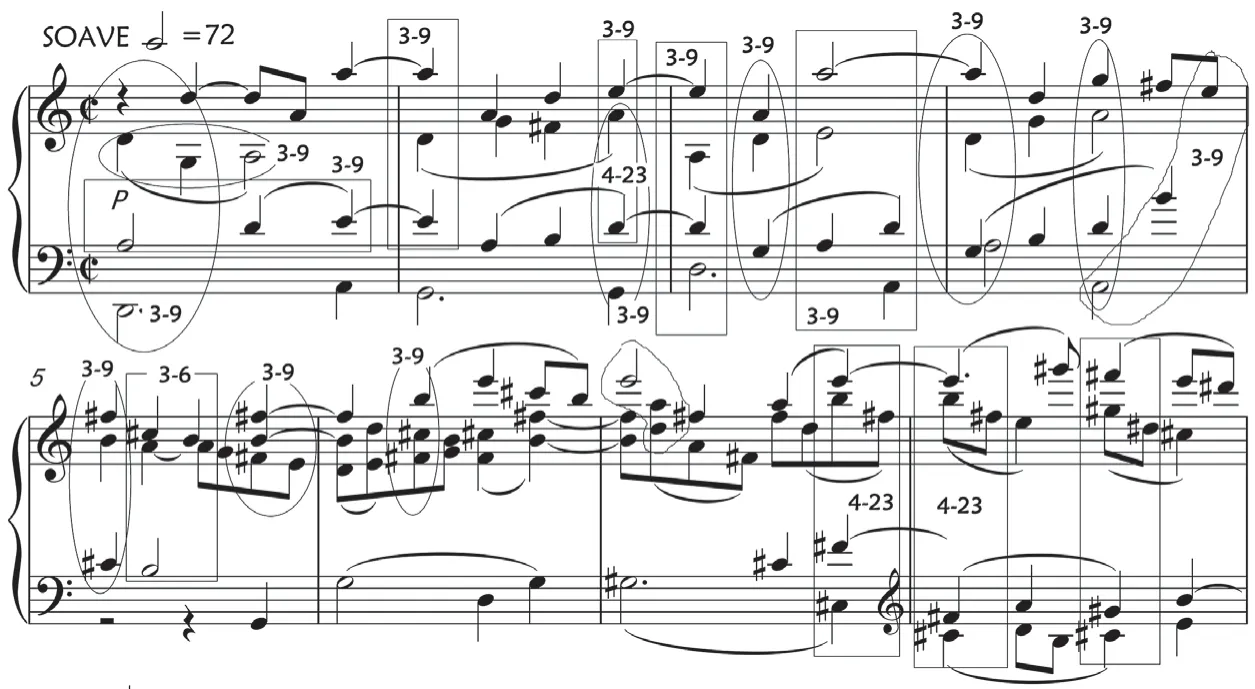

從譜例8 可以看到,縱向音高疊置的集合3-9 持續了六小節,這種看似“凝固”的和聲特征,不僅僅在辟斯頓的作品中有所體現,在分析斯特拉文斯基的作品中也面臨同樣的問題。在這種情況下,依次觀察各個橫向聲部之間的動機成分并準確判斷它們相互之間的轉接關系,可以更加直觀地理解作曲家所使用的和聲手段。盡管從分析結果看,譜例8 中的縱向和弦均是3-9,但無論是音響還是譜面的視覺效果,都感覺不到主調音樂寫法中相類似的持續和弦音響效果。由于四個線性聲部不斷流動的特征,使得整個六小節暗潮涌動,絲毫沒有和弦停滯的效果,這就是線性聲部所蘊藏的和聲內涵。當一個和弦里的音同時發響,無論演奏多少次,只不過是依靠力度的強弱來推

譜例8.String Quartet 4-I,第1-10 小節動音樂的情緒。但是當多個聲部橫向演奏這些和弦音,并且以不同的節奏和不同的時間點進入,我們則能夠感受到相同和弦所帶來的不一樣的和聲感受。

在譜例9 中,可以看到在f 調t 和弦開始之后,四個聲部主要在X 和Y 兩個動機之下交替進行發展,其中X 動機為連續的純四度音程,它有著屬和弦的含義,Y 動機代表明確的主和弦,這種橫向聲部之間的I 和V 交替行進的過程,必然會“攪動”四個聲部在交替節奏的模式下產生出以橫向聲部和聲推動力為主,縱向聲部和音為輔的音響效果。

辟斯頓特別注重單一聲部橫向發展的軌跡,因為每一個橫向聲部即是獨立的個體,蘊藏著和聲內容。與此同時,兩個甚至多個聲部之間又會存在著相互呼應的和聲推動力。在此,我們僅舉SQ-2-Ⅰ開始1-13 小節的二聲部自由對位(見譜例10),運用興德米特二聲部骨架分析與申克線性分析相結合的方式,觀察下例片段中兩個聲部既相互獨立又相輔相成地推動和聲向前發展的巧妙手法。

譜例9.String Quartet 3-Ⅲ,第1-5 小節

譜例10.String Quartet 2-Ⅰ,第1-13 小節

從譜例10 中我們能夠看到以下幾點特征:

第一,橫向線性聲部盡管連綿起伏,但其中高度凝練的動機發展手法,可以從上、下方兩個聲部中接連出現的集合3-3 感受到辟斯頓對于主題材料橫向發展過程中的展衍過程,這些相同的集合3-3 動機在1-6 小節實際上呈現出一種上下呼應關系,先后進入的問答形式是其重要特征。在第7-9 小節,集合3-3 開始在兩個聲部匯聚,并在相同節奏節拍的位置出現,在最后3 小節,下方聲部的3-3 集合淡出,只剩下最后結束在D-bA(#G)高音聲部;

第二,第1-12 小節可以看成是一個不可分割的整體,因為中間的節奏無法切割開,但實際上這個一句一段的例子從調性上可以切割成兩個部分,第1-6 小節屬于A 調區域,而第7-12 小節屬于E 調,從調性布局上看,有著主-屬特征;

第三,對稱原則在辟斯頓的作品中的大量縱向對稱和弦中存在,在很多線性聲部中,辟斯頓也都在遵循著對稱原則。從譜例10 我們可以看到第5 小節與第9-10 小節中間方框標注的X 和音——集合4-25 形成對稱,這與高音聲部的模進有直接的關系。

譜例10 中我們能夠感受到,上、下方兩個單獨的聲部既彼此相互獨立,又水乳交融地暗示著整體的和聲內涵。

結語:線性聲部分析模式的多維空間與輻射視角

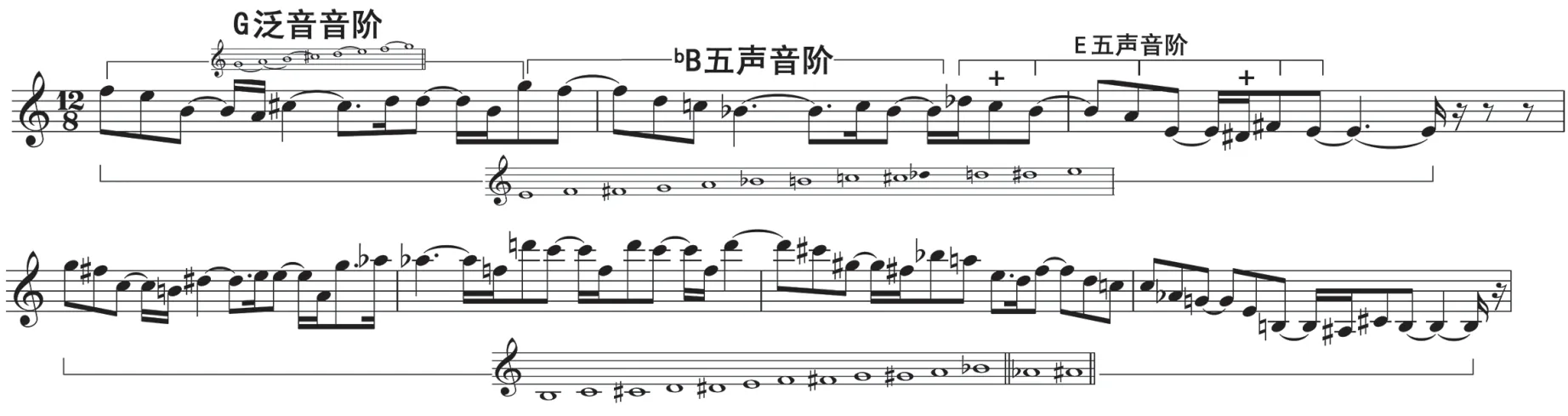

在本文中,有一些譜例會在筆者其他文章中以不同角度進行過分析和論證,比如說SQ-2-Ⅱ樂章中的第7-13 小節((譜例11-1)如果從主題-動機的角度分析,需要通過下方譜例中的集合分析方法加以標注。從中既能夠看到主題-動機5-29 集合在旋律發展過程中的展衍和分裂過程,也能夠看清集合5-29 的子集3-5和4-16 在旋律中的分布形式。

譜例11-1.String Quartet 2-Ⅱ ,第7-13 小節上方二聲部的主題-動機集合分析

在觀察三音集合時,3-5 與3-2 兩個集合可以說是這條旋律中最為重要的。從開始F-E-B 和#C-D-B,再到結尾中的E-B-#A 和#A-C-B,B 音在每個集合中都有出現,而且在結尾中更加強調了#A 和#C 對于B音的支持,所以我們能夠肯定這條旋律是有調性的。盡管旋律前方主音特征不是很明顯,并且“主音”有著不確定性、臨時性和游移性,并且旋律越向后發展,其半音化程度越高。此時僅僅憑借集合手段分析的單一思維是無法得出結論的,因此需要對整個旋律的調式進行分析。當然,譜例11 中的集合思維可以對旋律的調式分析有一定的輔助作用。但表面的調式音階特征有時與主題-動機的發展并不一定有著直接關系,因為在辟斯頓的作品中,調式音階無論是傳統形式、還是人工形式,經常會迅速地更換甚至產生變形或填充。

這一點在有關辟斯頓“八聲音階”的文章中曾經重點論述過[14]132-133,所以我們在觀察橫向聲部的調式時,既要考慮到局部的單一調式音階特征,還要考慮到前后音階的變化或相互綜合的可能性。如第7 小節的前8 個音所構成的G 泛音音階由于界限分明,音階排列結構清晰可辨,因此可以單獨進行劃分。第8 和第9 小節中前后的bB 五聲音階與E 五聲音階實際上是一種發展變化的關系。其中E 五聲音階中的bD 需要當作#C,C 和#D被當作調式外音,是因為前后兩個五聲音階的連接關系。假設沒有第2 小節的完整五聲調式,而孤立判斷第三小節的E 五聲調式是很牽強的。第10 小節的主題材料與第7 小節相比,是相同材料的非嚴格移位,對比這兩個小節,可以看出后兩個音是有變化的。既然如此,第10 小節的調式音階就應該是第7 小節泛音音階的變體。由于變化的正好是泛音音階的主音——第7 小節主音是G,主題開始第一個音是F,那么第10 小節第一個音是G,主音就應該是A。但第10 小節主題對應的位置是bA,所以我們已經很難在第10—13 小節中再明確劃分出任何清晰的調式了。實際上這種變化從第9 小節E 五聲音階的總結中就已經有所體現。分析到現在,我們似乎需要將旋律中這些零散的半音加以總結,以占有旋律中主要節拍位置,有著主特征的音,作為半音階——綜合調式的主音。從這個例子的第10—13 小節看,所謂的“綜合”不是綜合的傳統音階與人工音階,而是從前方兩個音階展衍而來的一系列有著半音化連接特征的動機音型。它們來源于之前的第1 小節的泛音音階,甚至可以說,第8 小節的五聲音階也可以從泛音音階中提煉出來。

通過譜例11-1 和11-2 兩個相同片段的不同分析角度可以得出以下結論:

1.不同旋律或多聲部的音高結構,如果在不同的視角下看待會有著不同的結論;

2.主題-動機的發展有時會與所在音樂片段的調式呈現出同步狀態,如五聲調式的集合5-35,無論從集合角度還是從旋律角度,都具有明晰的無半音特征,但有一些高度半音化的旋律,必須采用主題-動機的分析

譜例11-2.String Quartet 2-II ,第7-13 小節方式加以切割,并且需要集合分析的輔助手段進行驗證,觀察其具體的連接規律;

3.由于辟斯頓作品中的調式更迭極其頻繁,所以要結合各個橫向聲部的音高流動特征,既要進行局部分析,又要整體觀察旋律的“綜合特征”,具體問題具體分析;

4.局部和整體的調式和整體的調式分析有時會出現不一樣的結果,如前文譜例7,局部的和弦形態及連接具有五聲性特征,而整體的分析則具有那不勒斯大、小調相互綜合的特征。

正是基于以上幾點原因,本文很多例子才從不同角度進行分析和論證。希望通過本文的研究,能夠對辟斯頓作品中的綜合調式半音化和聲手法的縱向音高結構分析提供有力的支撐。同時也希望本文的分析論證方式能夠對新古典主義音樂作品中,紛繁復雜的線性聲部調式、和聲內涵分析有所幫助。