生產資料的稀缺性對文化的影響

■楊宏民/中共天津市靜海區委黨校

一、文化概念的地緣淵源

西方社會學中有一派持地理環境決定論的觀點,他們認為地理環境、自然條件,例如地形、地貌、氣候、水文、土壤、礦藏、生物等,對社會發展起著決定性的作用,是決定社會發展的根本因素。這種思潮對于探索人類社會發展規律方面曾起過一定的歷史作用。但它夸大自然環境對社會生活和社會發展的作用,以自然規律代替社會規律則是錯誤的。大體講來,西方人好爭斗,東方人尚和睦,這很可能與東西方的地貌和水文有關。以人類早期農業為例,西方(主要是指西歐)地形輪廓破碎,多島嶼和半島,地勢起伏大,河流徑流短,農業主要集中在平原和河谷地帶。在這種條件下,早期農業所必需的耕地和水源就成為稀缺資源,人地矛盾緊張,一定會引發對稀缺資源的爭奪。反觀東方(主要是指中國和印度),平原面積廣大,海岸線平直,河流徑流長,農業主要集中在平原和大江大河沿岸。這種條件下,有足夠多的荒地可供開墾,人地矛盾不突出,加之河流徑流長、河網密集,土地和水源不是稀缺資源,定居者可以在此和諧相處。此外,氣候和水文等條件也會影響社會個體的發展,例如,緯度越高,人類體型一般越高大;氣候條件越惡劣,個體越堅韌。

文化概念并不是從人類歷史開始就有的,而是伴隨著人類勞動的歷史發展起來的,是人類勞動的分化的產物,是物質生產和精神生產分工的產物。文化是公共生活領域的概念表達,是物質生活領域的精神性表達,是社會生活領域的規則化和一般化的表達。例如,在人類社會早期,伴隨著生產力的提高和人類居住方式的變化,即從逐水草而居到定居,從采摘狩獵為主到蓄畜和刀耕火種為主的生產生活方式,人類則從與動物相似的“弱肉強食”轉變到“勞動是合法的占有”。再比如,圖騰文化和部落文化是共同生活的群體對某種原則性問題的認同,是對某種原則性問題的認同將這些人聚在了一起,形成共同生活的群體。伴隨著人類生產水平的提高,特別是物質生產越來越精細的分工,人類生產水平從單一的物質生產(例如畜禽再生產和糧食再生產)轉向多樣的物質生產,文化的概念也必將更加多樣化。

二、生產資料的稀缺性對文化的影響

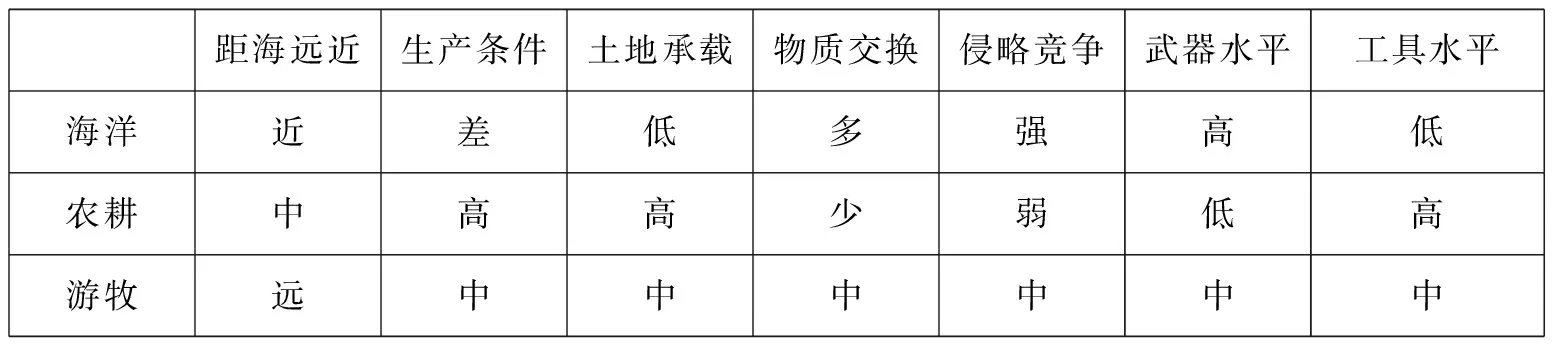

一般說來,距海遠近直接影響到地域降水量,進而影響到農作物的種類及生長。文化主要表現在生存與生活兩個方面,或者說是對外的自我保存,對內的自我發展,這兩方面的主要標志是武器裝備的水平和生產工具的水平。(表1)

表1

(一)海洋民族的文化

生活在近海的民族,多崇尚開放、強調競爭。這主要是因為地理條件惡劣,沿海地區多為礁石海岸、泥質海岸和沙質海岸,因此土壤貧瘠、肥力差,不適宜種植農作物,農業只能集中在河谷地帶,為了生存下去,海洋民族早期一般傾向于海外殖民,例如克里特文明。此外海洋民族受地域狹小,條件惡劣的影響,生產力水平低,生產產品單一(以漁業為主),為了滿足生活的需要,不得不與周邊地區進行物質交換,這也促進了造船水平和遠洋水平的提高。所以海洋民族形成了開放、競爭的民族性格。

(二)農耕民族的文化

生活在大江大河沿岸的民族,多溫順敦厚、強調和諧。這主要是因為在生產力還不發展的年代,人地關系矛盾不突出,并未超出土地的承載力。這些民族之間幾乎不需要相互競爭,因為自然資源是相對充足的,也幾乎不需要相互交換,因為自然所賦予他們的生產資料已經可以滿足他們的一般需要。因為競爭沖突較少,這些民族并不需要準備太多的軍事裝備,他們的科技水平的提高主要表現為生產工具的發明和改進。

(三)游牧民族的文化

游牧民族處在海洋民族和農耕民族之間,他們的自然資源從質和量上講也處在兩者之間。人們常說游牧民族“逐水草而居”,的確是這樣,他們擁有較多的資源,但是卻不固定,土地承載力不高,不得不移居以追求更多的資源,同時使已被使用的資源進入自我恢復狀態。游牧民族需要一定的武器裝備來保護他們的財產,他們在騎馬、射箭等方面進步較快,水平較高。他們還需要一定的物質交換,因為他們自己的生產并不能滿足他們的全部需求,此外,他們的生產工具進步較慢。

(四)商業貿易的文化

在資本主義時代,生產力得到大發展,馬克思也說,“資產階級在它的不到一百年的階級統治中所創造的生產力,比過去一切時代創造的全部生產力還要多,還要大。”18世紀早期的手搖紡紗機一次只能紡一根紗線,而改進后的珍妮紡紗機一次可以紡八根紗線,這就使生產力一下子提高了數倍,加上蒸汽機等化石燃料所帶來的動力的提升,這比農業文明時代的生產力提高了幾十倍之多,而農業生產力翻一番就需要一兩百年甚至幾百年的時間。生產力的巨大提升使得人們擺脫了忍饑挨餓的窘境,這種在物質生活上的改變也改變了人的精神生活,從前人需要向外求助,而現在他們只需要求助于他自身。商業文化所帶來的契約精神以及對世界范圍內的資源和勞動力的整合使得他的勢力所及的范圍內文明或多或少的走上現代文明的進程。

文化概念作為一種上層建筑,始終是隨著物質生產生活方式的改變而改變的。現在我們加強文化自信,必須認識到我國的物質生產與幾年前、十幾年前、幾十年前有了顯著的提升,物質生產也越來越多樣化,隨之而來的就是人們的觀念的多樣化,如何把多種多樣的個體觀念統攝于中華文化這一母題之下,是當今以及以后一個時期加強國家文化軟實力的一個重點,也是加強文化自信的重中之重。