民族傳統體育產業的“互聯網+”驅動機制研究

■喬克滿/巢湖學院體育學院

民族傳統體育所面臨的“文化自戕、傳播乏力、手段僵化”[1]等發展困境,使得民族傳統體育漸顯“小眾化”趨勢,進而影響到了民族傳統體育產業的市場培育。在互聯網+行動計劃引導下的產業融合,在技術運用和思維理念層面為提升民族傳統體育產業內部治理和外延發展效率,提供了新的商業模式創新[2]。因而,提出面向民族傳統體育的互聯網+技術運用與管理變革“雙輪”驅動機制,期望為互聯網與民族傳統體育產業的融合發展服務。

一、民族傳統體育產業發展的驅動因素現狀分析

(一)民族傳統體育產業驅動因素多樣化

基于對民族傳統體育產業影響因素的權重分析和得分征詢調查,發現政策導向、市場培育、相關產業經濟基礎等外部因素;文化遺產保護價值、體育教育價值、資源稀缺奇特性和知名度、體育設施、服務人才資源等內部因素;以及市場營銷策略、經濟效益、文化效益、項目設計、信息技術運用等外部因素是當前民族傳統體育發展的主要驅動因素。

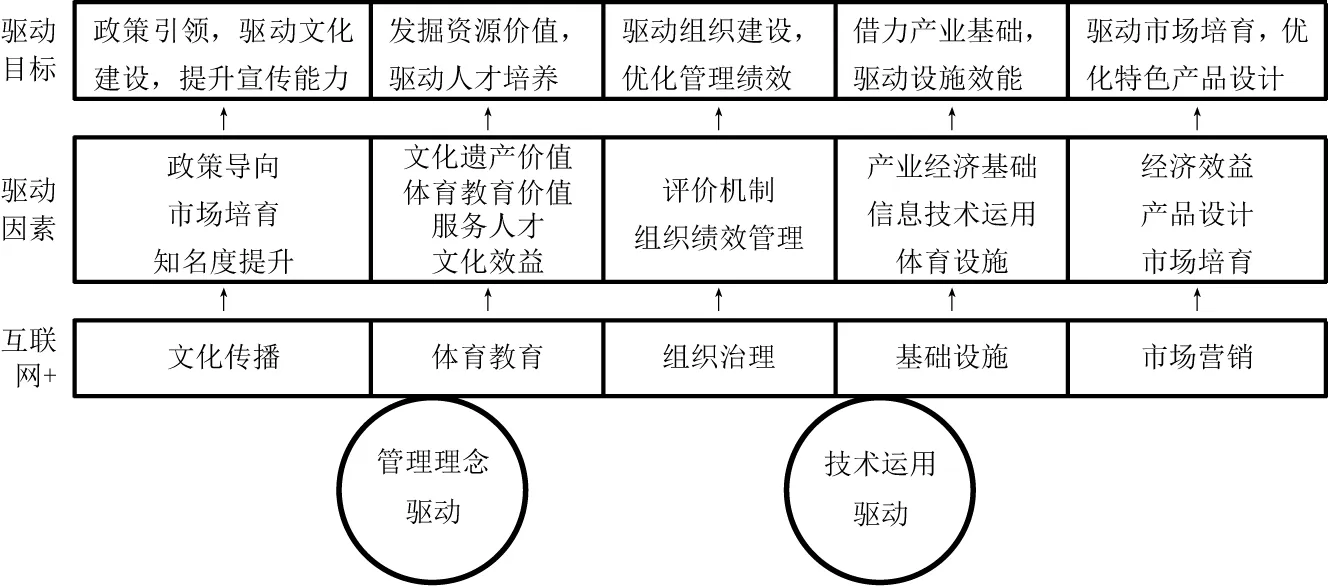

圖1 民族傳統體育產業發展的“互聯網+”驅動模式

(二)民族傳統體育產業操作層面因素驅動作用增強

通過對外部、內部、操作層面因素的權重及得分分析,發現民族傳統體育產業經多年的發展,已具有良好基礎,初具良好的外部發展環境,形成了較為堅實的內在發展基礎。但相對而言,民族傳統體育產業發展在操作層面有待進一步加強。其中,市場營銷策略、經濟和文化效益體現、項目和產品設計、評價機制、信息技術運用等方面的優化尤為重要。

(三)互聯網技術與管理“雙輪驅動”有利于驅動民族傳統體育產業發展

互聯網技術運用與管理變革的“雙輪驅動”模式,與民族傳統體育產業發展亟需改善的驅動因素具有良好的匹配性。通過互聯網+文化傳播、互聯網+體育教育、互聯網+組織治理、互聯網+基礎設施、互聯網+市場營銷等途徑,驅動外部、內部和操作層面的主體因素,可實現提升民族傳統體育產業的宣傳能力,驅動人才培養、組織治理、設施效能、市場培育與產品設計等方面的驅動目標。

二、民族傳統體育產業發展互聯網技術與管理雙輪驅動分析

互聯網+有利于“充分發揮互聯網在社會資源配置中的優化和集成作用,提升全社會的創新力和生產力”[3]。互聯網的創新成果與民族傳統體育產業的深度融合,將有利于解決地理環境的差異,經濟文化類型不同、地域間項目的不平衡性、文化意識、生產方式、生活方式的沖突造成了限制,驅動民族傳統體育產業發展回歸生活、回歸大眾,走上可持續發展道路。這種驅動力可通過互聯網技術運用與管理變革的“雙輪驅動”模式實現。一是,以大數據、虛擬現實、物聯感知、云服務、智能通信等為代表的互聯網+技術創新成果,在技術運用層面的驅動。二是,技術運用與開放思維所引發的管理變革等,包括自組織化、邊界模糊化、個性化、社交化、大數據化、共享化等[4](如圖1所示)。

(一)互聯網+文化傳播:驅動宣傳能力

民族傳統體育產業是“注意力”經濟,加強文化傳播,提升宣傳能力是實現民族傳統體育產業發展的重要先導。引入互聯網+文化傳播的機制,在良好的政策導向環境下,以他媒體為傳播基礎,重視融入私人化、平民化、普泛化、自主化的傳播者,以現代信息通信技術和手段,進一步發揮自媒體在民族傳統體育產業宣傳中的作用。通過自媒體與他媒體的融合傳播形式,實現民族傳統體育文化傳播的故事化,從而打造有特色的民族傳統體育文化產品。這種互聯網+文化傳播的機制,有利于塑造民族傳統體育文化的時代感與歸屬感,更容易為廣大受眾所接受,從而服務于知名度提升和市場培育,達到政策引領,驅動民族傳統體育產業文化建設,提升宣傳能力的驅動目標。

(二)互聯網+體育教育:驅動人才培養

民族傳統體育自身現階段的小眾化特征,以及固有的傳統教育模式,契合小眾教育特征。在豐富的“互聯網+”創新成果運用的前提下,民族傳統體育的發展需求與互聯網小眾教育模式具有耦合性。這種互聯網+體育教育的耦合形式至少表現在教育受眾、教育理念、組織形式等方面。民族傳統體育受眾群體較小且分散,而互聯網小眾教育有利于改變優秀傳統文化教育資源不足的難題,促進教育資源與教育受眾的進一步匹配。互聯網教育4.0理念特征[5],強調教育真正以學生為核心,以學生需求為導向的“卓越定制”教育,符合民族傳統體育的內容特征。互聯網+教育的“微教育”組織形式,適合于跨越民族傳統體育的空間地域限制,便于形成“自組織”的教育形式,從而起到自發性的推廣民族傳統體育文化遺產價值、體育教育價值等資源價值,驅動民族傳統體育產業服務人才培養的目的。

(三)互聯網+組織治理:驅動組織建設

互聯網創新成果與民族傳統體育產業的深度融合,會對現有的管理模式和運行機制產生沖擊,這正是互聯網+倒逼傳統行業深化改革的體現。互聯網+行動計劃的使命之一就是催生產業重塑結構。信息革命、全球化業已打破了原有的社會結構、經濟結構、地緣結構、文化結構。權力、議事規則、話語權不斷在發生變化。互聯網+組織治理模式,有利于提升組織建設的透明化程度,實現由“他組織”形式向“自組織”與“他組織”結合形式的轉變,優化組織議事規則、平衡組織成員權力分配與話語權。互聯網+組織治理的模式,有利于建立良性的組織評價機制,驅動組織建設,優化組織管理績效。此外,互聯網+組織治理的模式,在組織的外圍建設層面,可驅動民族傳統體育產業“互聯網++”組織聯盟形式的產生,即互聯網+體育組織+旅游組織+教育組織+……+相關組織,從而形成服務于民族傳統體育產業互聯網創新的開發和共享平臺。

(四)互聯網+基礎設施:驅動設施效能

在民族傳統體育產業相關設施條件改善的背景下,正在不斷演進的互聯網+基礎設施模式,將進一步發揮基礎設施的服務效能。運用于基礎設施和體育器材中的無線射頻、傳感等物聯網技術,正在延伸人類的感知器官。智能樓宇系統、虛擬仿真系統、智慧專家系統等智能化的場館設施管理系統,融入大數據、云處理技術使得民族傳統體育產業相關基礎設施智慧化水平不斷提升。互聯網+基礎設施所引發的感知化、智能化變革,使得廣大受眾感受到基礎設施的便捷與舒適,有利于民族傳統體育產業借力相關產業發展基礎,驅動基礎設施使用效能的提升。

(五)互聯網+市場營銷:驅動市場培育與產品設計

塑造互聯網+市場營銷的模式,利用信息刺激線下接觸與線上傳播發起市場公關輿論引導,以發掘和培育產業市場,提升民族傳統體育產業的影響力。鑒于民族傳統體育產業產品多是融合于旅游產業和體育文化產業之中特點,可整合營銷資源,借力網絡營銷外包,綜合他媒體與自媒體等營銷方式推動產品營銷。服務行業強調以受眾體驗為核心,娛樂化、平民化和個性化是大勢所趨。互聯網+市場營銷的模式有利于將民族傳統體育產業產品設計與營銷融合一體,驅動市場培育和產品設計的平臺化、平民化。如,采用個性化定制的方式,定制個人屬性強烈、個人需求高度匹配的服務項目和產品。

三、結語

(一)強化民族傳統體育產業發展的微觀操作

鑒于民族傳統體育產業發展因素具有復雜性、動態性、多樣性特征,實際開展過程中往往難于有效把握。因而,需要結合特定的發展時期和條件,針對發展的重點要素進行操作。當前民族傳統體育產業初具良好的外部發展環境和較為堅實的內在發展基礎,應在進一步全面重視內外部因素的前提下,強化微觀操作,融合互聯網成果,以合理的信息技術運用、市場營銷策略、項目設計方案、評價機制等驅動民族傳統體育產業快速發展。

(二)重視互聯網+的技術運用與管理變革“雙輪驅動”作用

互聯網+行動對于民族傳統體育產業的影響,目前多處于以技術運用探索為主的階段。互聯網+行動帶來技術創新成果實質上為民族傳統體育產業發展提供了驅動力,但相對而言,技術運用與互聯網思維所引發的管理創新成果,在民族傳統體育產業領域的運用較為薄弱。因而,建議進一步加強互聯網創新成果與民族傳統體育產業的融合,在互聯網思維理念引領下,進一步發揮互聯網+的技術運用與管理變革“雙輪驅動”的作用。

(三)探索互聯網與民族傳統體育產業的多元融合

互聯網+具有的創新驅動開放生態、連接一切的特征,使得互聯網與民族傳統體育產業的融合,絕不僅僅是兩者的簡單融合,而應是包羅與民族傳統體育產業相關的領域的多元融合。具體而言,不僅僅是互聯網與民族傳統體育產業相關的文化傳播、體育教育、組織治理、基礎設施、市場營銷等某方面的兩兩融合,而應是互聯網+文化傳播+體育教育+組織治理+基礎設施+市場營銷+產品設計+……的互聯網+民族傳統體育產業的多元融合形式。