春日風(fēng)雅頌

本刊編輯部 郭鈺婷 鄭雯馨 張曉霏

趁著春之將至,我們依循前人留下的線索去尋找現(xiàn)代生活的詮釋,相信著,大自然是人類共同的情感聯(lián)結(jié),當(dāng)我們嘗試去抓住春日涌動的詩意,其實是在用一種更舒展、更溫柔的方式,打理自己的生活。

春天是有跡可循的。先是被大自然察覺,于是花綻烏鳴,而后才被人所感知,于是播種春耕。無論身處何方,鄉(xiāng)野或是城市,人們在大自然的相對變化中,感受到相應(yīng)的季節(jié),也由此生出相似的情緒——一種因冬去春來,萬物蘇醒而產(chǎn)生的欣喜。

對于如何抒發(fā)這樣的情緒,古人其實早有提議。或是登山,如李涉“終日昏昏醉夢間,忽聞春盡強(qiáng)登山。因過竹院逢僧話,又得浮生半日閑。”或是賞花,如杜甫“黃師塔前江水東,春光懶困倚微風(fēng)。桃花一簇開無主,可愛深紅愛淺紅。”或是垂釣,如張志和“西塞山前白鷺飛,桃花流水鱖魚肥。青箬笠,綠蓑衣,斜風(fēng)細(xì)雨不須歸。”又或是訪友,如高啟“渡水復(fù)渡水,看花還看花。春風(fēng)江上路,不覺到君家。”除了詩詞歌賦,古書里也留下許多相關(guān)記載,如放風(fēng)箏、斗草、食春筍等等,花樣繁多,不一而足。這些被認(rèn)為適合在春天做的事,用今天的話說,恰恰構(gòu)成了古代生活里關(guān)于春天的儀式感。

時至今日,縱使人類走得再遠(yuǎn),自詡擁有凌駕于其它生物的情感、智力和科技,但我們依然會被大自然所調(diào)動情緒,驚艷于它的壯美,惶恐于它的無情,愧疚于它的災(zāi)禍。因此,趁著春之將近,我們決定做一期關(guān)于春日的專題,依循前人留下的線索去尋找現(xiàn)代生活的詮釋,相信著,大自然是人類共同的情感聯(lián)結(jié),當(dāng)我們嘗試去抓住春日涌動的詩意,其實是在用一種更舒展、更溫柔的方式,打理自己的生活。

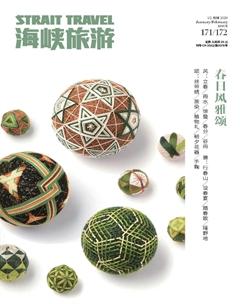

為此,我們還有些狡猾地借用了《詩經(jīng)》中的“風(fēng)”“雅”“頌”。以“風(fēng)”指代風(fēng)物,梳理那些與春日節(jié)氣相關(guān)的事物,比如立春的春聯(lián)、驚蟄的青團(tuán)或是谷雨的春茶,它們皆取材自然,源于人們對時節(jié)的感知;而“雅”指的是雅事,也許是行春山、設(shè)春宴,也許是踏春歌或者露營,古代文人所熱衷的春日儀式,如今有了新的演繹,成為充滿趣味的生活方式;“頌”則關(guān)注那些以春為靈感的創(chuàng)作和設(shè)計,茶染布、植物禮、花器、手鞠,不同領(lǐng)域的設(shè)計者都曾以自己的方式詮釋春天。也許這樣的三部曲,可以讓這個遲來的春天,變得更值得期待一些。

關(guān)于春天,其實現(xiàn)代詩人也曾寫過。譬如余秀華的《我愛你》,“如果給你寄一本書/我不會寄給你詩歌/我要給你一本關(guān)于植物,關(guān)于莊稼的/告訴你稻子和稗子的區(qū)別/告訴你一棵稗子提心吊膽的春天”。就像秋天從未允諾豐收,冬季從未允諾瑞雪,當(dāng)春日到來時,萬物生發(fā),但生活仍未可知。這個專題想要呈現(xiàn)的更多是一種可能性,一種充滿趣味同時又確實可行的生活方式,我們希望能告訴你,春天將要來了,而你可以選擇這樣去過。

于是我們又能積蓄起勇氣,度過這個漫長得令人忐忑的冬夜,在心底期待著春日的風(fēng)雅頌。