生態翻譯學視角下《關雎》中外譯本賞析

胡薇薇 西安石油大學外國語學院

引言:《詩經》也是世界上最古老的詩集之一,和荷馬史詩差不多產生于相同的時代(公元前8至6世紀)。子曰:“《詩三百》,一言以蔽之,曰:思無邪。”《詩經》正是以其淳樸的語言和“無邪”的思維,“體現了儒家這種修身、齊家、禮樂治國的思想”(惠晶晶,2019)。作為我國最古老的經典教科書之一,《詩經》在中國文化中占據著相當重要的地位,因而其英譯必定會為西方人士打開一個了解和欣賞中華傳統文化的窗口。本文賞析的內容為《關雎》,出自《詩經·國風·周南》,為中國先秦時代民歌。是《詩經》的首篇,又為十五國風第一篇。詩中許多句子都蘊含著很深很美的含意,千古傳頌的佳句有“窈窕淑女”,既贊揚她的“美狀”,又贊揚她的“美心”,可說是前后呼應,相輔相成。又如“輾轉反側”句,極為傳神地表達了戀人的相思之苦。

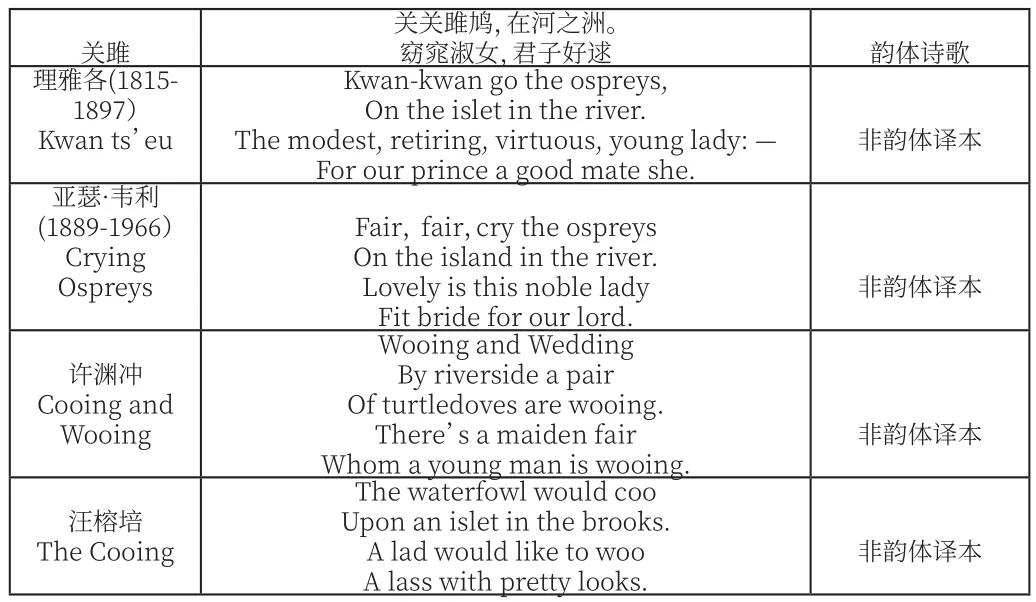

本次選取的四個英文譯本分別為:(1)詹姆斯·理雅各首次出版于1871年的非韻體譯本;(2)亞瑟·韋利首次出版于1937年的非韻體譯本;(3)許淵沖出版于1994年的韻體譯本;(4)汪榕培和任秀樺出版于1995年的韻體譯本。具體內容如下圖所示:

關雎關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑 韻體詩歌理雅各(1815-1897)Kwan ts’eu Kwan-kwan go the ospreys,On the islet in the river.The modest, retiring, virtuous, young lady: —For our prince a good mate she.非韻體譯本亞瑟·韋利(1889-1966)Crying Ospreys Fair, fair,cry the ospreys On the island in the river.Lovely is this noble lady Fit bride for our lord.非韻體譯本許淵沖Cooing and Wooing Wooing and Wedding By riverside a pair Of turtledoves are wooing.There’s a maiden fair Whom a young man is wooing.非韻體譯本汪榕培The Cooing The waterfowl would coo Upon an islet in the brooks.A lad would like to woo A lass with pretty looks.非韻體譯本

胡庚申將翻譯定義為“以譯者為主導、以文本為依托、以跨文化信息轉換為宗旨,翻譯是譯者適應翻譯生態環境而對文本進行移植的選擇活動”(胡庚申,2013)。中國古典詩歌的翻譯在正確理解的前提下,需要從(1)語言角度,即古典詩歌語言的形象性(塑造形象)、含蓄性(言此意彼)、凝練性(言少意豐)、跳躍性(節奏感及想象聯想)以及語言的整體風格;(2)從捕捉意象角度,指人的意識活動達到的范圍,其中心對應的境界就是意境(翟淑英,2016)。(3)從表達方式的角度,《詩經》中的賦、比、興的表現手法運用記敘、議論、描寫、抒情四種表達方式來傳遞文字背后的思想和情感。

一、《關雎》題目的翻譯

雎為一種水鳥的名字,《爾雅·釋鳥》:“鴡鳩,王鴡”。理雅各是完整翻譯《詩經》的第一人,強調忠實原文,翻譯更偏向直譯。其譯本通常不僅包括原詩及其翻譯,還增加了詳盡的解釋和評注,因此譯本較長。理雅各版本的Kwan ts’eu完全是音譯漢字GuanJu雙音節詞的英文拼讀創造出西方讀者聞所未聞的新詞,采用翻譯中的異化策略“零翻譯”,原汁原味的保留了漢語的發音。韋利的Crying Osprey當真是字對字的直譯,意思表達的很到位的確是正在啼叫的水鷹,但是沒有中文背景文化的讀者往往了解更深層次的含義。美的事物對人類總是有著致命的吸引力,不得不說的是許淵沖版本的題目Cooing and Wooing使用了兩個進行時的英文動詞cooing和wooing分別表示了鳥類咕咕叫的擬聲詞和求愛動作的行為貼合本文求愛詩的主題。汪榕培的題目翻譯為The Cooing,咕咕叫的水鳥該動詞的選用從進行時的角度考慮基本上還原了漢語關雎的原意,但從語言交際維的角度來說不利于外國讀者對詩歌主題內在含義的理解,但從字面上的翻譯來看,可能會讓人理解為歌頌自然田園的方向,與漢語原文求愛詩的主題距離甚遠。在這里對題目的直譯,譯者在處理的時候應適當引導讀者靠近原文作者的方向,有利于讀者更好的理解體會詩歌的意境之美。

二、“雎鳩”為何物?

《詩經》中的雎鳩實際上是對河岸旁水鳥嬉戲歡鬧的生活場景畫面的一種形象生動的描寫為后面引出善良美麗的少女以及小伙子對其愛慕追求的前文場景鋪墊和氣氛烘托。作為十九世紀六十年代英國漢學家來中國傳教的理雅各來說,面臨兩種差異巨大的文化,想要在華傳播基督教義就必須要了解中國人的人文思想理念。即將翻譯的“語境”擴展到“翻譯生態環境”,其內涵是原文、原語與譯語所呈現的“世界”,是語言、交際、文化、社會以及作者、讀者、委托者等互聯互動的整體,制約譯者最佳適應和優化選擇的多種因素的集合(胡庚申,2013)。在翻譯雎鳩一詞時選用了osprey,牛津詞典英文注解為a large harmless hawk found worldwide that feeds on fish and builds a bulky nest often occupied for years魚鷹一種世界各地常見的大型無害鷹類,以魚為食,會筑起龐大的巢并使用多年。韋利1937年譯本較之以往西方譯者更加關注“比興”手法的使用,注意到這是《詩經》獨具魅力之處,并指出其多使用動植物起興,帶有一定象征意義(左巖,2019)。不知此處是否受到理雅各的影響,仍將雎鳩一詞譯為osprey。兩人抓住了原文中是事物細節往往忽略比興背后文學的隱喻和詩歌的趣味性。

許淵沖對文學性的文本翻譯提出了意美、形美、音美的“三美論”,在處理雎鳩時將其翻譯為turtledoves,斑鳩同時也含有情人的隱喻,巧妙選取了復數形式反映出成雙成對的情人鳥形象。在他1988年的版本中,許先生首先提出了用“coo”,這一想法完全超越了之前的幾個版本。首先,“coo”是擬聲詞,表現了雎鳩輕快的叫聲;其次,它似乎也能表現出情人之間竊竊私語的曖昧感。很顯然,許先生的譯文不僅再現了聲音,也傳達出了詩歌的本質含義—愛情詩。汪榕培版本的雎鳩不再拘泥于水鳥種類的確切定義而是采用意譯的手法朦朧的將其定義為waterflow,籠統地歸納為水鳥,輕松跳脫出原文動物種類的束縛 ,但就其文學意境而言,缺少了愛情詩的靈動與美感,單純只是水鳥嬉戲于水畔的照片式描述,未得《詩經》比興的神韻。

三、淑女與君子

維多利亞時代(1837~1901年)是英國經濟文化的全盛時代,崇尚道德修養和謙虛禮貌,此時正是理雅各和韋利生活的背景。從翻譯的文化對等性角度來看,漢文化中的淑女兼具“窈”和“窕”的屬性,根據《毛詩》的注解“窈”是深邃的意思,形容女子心靈美;“窕”是幽美之意,形容女子儀表美,“窈窕”一詞形容女子心靈儀表兼美的樣子。君子在《關雎》中是廣泛意義上的男性稱謂,該句的側重點在好逑意在說明嫻靜美好的女子是君子的佳偶良配。在先秦典籍中多指“君王之子”,著重強調地位的崇高。而后“君子”一詞賦予了道德的含義,自此,“君子”一詞有了德性。《周易·乾》:“九三,君子終日乾乾,夕惕若厲,無咎。”《詩經·周南·關雎》:“窈窕淑女,君子好逑。”《尚書·虞書·大禹謨》:“君子在野,小人在位。”

面臨巨大的語義差異,在英譯漢的實踐過程中譯者往往要面臨從兩種文化生態環境中適應和選擇功能對等的名詞和形容詞來組成偏正結構短語。理雅各將淑女譯為The modest, retiring, virtuous,young lady謙虛、靦腆、賢惠的年輕女士,偏正結構的側重點在于女子的內在性格特點描寫,但卻忽略了其外在美的形態。韋利的Lovely is this noble lady運用倒裝句式,強調了女子為大家閨秀的可愛,語義范圍明顯小于漢語原意。值得一提的是《關雎》的女主人身份為采摘荇菜的人,noble在這里不論是高尚的或是貴族般的修飾語似乎都不合適體力勞動者。汪榕培A lad would like to woo,A lass with pretty looks調整了原文的順序先寫了想要求愛的小伙子,然后描寫了長相美麗的年輕女子。窈窕淑女壓的是頭韻ao,汪版難得兼顧到了押頭韻的韻腳。英語里要找一個四音節或兩個二音節去與漢語對等頗為不易。汪榕培的翻譯主張是“傳神地達意”,在對外宣傳的過程中,西方讀者能否體會到原文的精髓,在于跨文化活動者翻譯的理解和表達程度,從信達雅的標準來看,忠實于原文居于首位,但詩歌作為藝術,能夠在意境、神韻乃至音律上還原原語,困難度不亞于原文創作的過程。

四、韻律賞析

《關雎》,全文80字,全詩朗朗上口,韻律和諧悅耳。其中有雙聲,如關關(G)、雎鳩(J)、窈窕(Y)、參差(C)、輾轉(Zh)。有疊韻,如關關(an)、雎鳩(u)、淑女(u)輾轉(an)。有“之”字腳的富韻,加上對后世七律、七絕影響最大的首句韻式,使得本篇堪稱中國古代韻律詩的開山之作。

由于理雅各和韋利采用了直譯的手法,以及英漢兩種語言拼音文字和象形文字的內在語法差異,無法保證英譯后的漢語詩歌在韻律和字數這兩種外在形式上統一。二人并未采用英詩中常用的抑揚格手法轉而采用無韻體詩歌的形式進行在創作。韋利認為“韻律的局限必然損壞語言的活力以及譯文的忠實程度,創新地采用“彈性節奏”(張博,2019)。許淵沖的在韻腳上特意將wooing,wedding放在開頭和結尾互相呼應,中間兩個短句押韻pair和fair 。汪榕培的譯本從頭到尾全部押韻在英文的/u:/上,如coo,brook,woo和look。由此引發 讀者對于此章兩句中水鳥咕咕叫與小伙求愛之間的類比聯想,真摯簡練,辭達意顯(左巖,2019)。

結語:子曰:“《關睢》,樂而不淫,哀而不傷。”作為一名傳教士,理雅各也許不會意識到其古代經典翻譯工程對溝通東西方橋梁的作用,他的所作所為均為傳教鋪路,但最終的結果卻遠遠超出了傳教的范圍。韋利仰慕東方古代文明的思想和燦爛文化,使他產生了致力于東方文化研究的愿望,最終被稱為沒有到過中國的中國通。許淵沖和汪榕培背靠深厚文學功底和文化傳承,從意境和神韻的角度切入《關雎》的英文翻譯,再現兩千多年前那情絲綿密、質樸自然而又言辭瑰麗的求愛情景。四個版本的翻譯各有所長,對中國傳統詩歌文化的世界推廣起到了功不可沒的意義,值得我們后輩翻譯借鑒傳承。