淺談血常規聯合C反應蛋白在兒童上呼吸道感染中的診斷價值

張仲虎

(呼倫貝爾市中蒙醫院,內蒙古 呼倫貝爾)

0 引言

上呼吸道感染是指病原體侵犯鼻部、咽部以及喉部等位置的急性炎癥反應癥狀,也是兒童最為常見的疾病之一,且發病率較高[1]。一般癥狀可見鼻塞、流涕、噴嚏、咳嗽、發熱等癥狀表現,還有一些患兒都會有腹痛、惡心嘔吐、腹瀉等癥狀[2]。常見于一些營養不良或是免疫力低下的兒童[3]。本文將結合臨床應用血常規聯合C反應蛋白于兒童上呼吸道感染的檢查診斷進行觀察與分析,詳情見于下文。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年3月至2019年3月在我院進行住院和體檢的兒童150例進行觀察,對照組50例為正常體檢的兒童,其中男28例,女22例,年齡為3~10歲,平均(6.57±3.36)歲;觀察組100例為上呼吸道感染的患兒,其中細菌感染為A組50例,其中男30例,女20例,年齡4~10歲,平均(7.13±2.08)歲;非細菌感染為B組50例,其中男35例,女15例,年齡4~9歲,平均(6.59±2.28)歲。對所有患者均予以血常規聯合C反應蛋白檢查。所有兒童及家屬均自愿參與本研究,各組患者在年齡等一般資料的對比,差異無統計學意義(P>0.05),可以比較。

1.2 方法

對所有患兒分別進行血常規以及C反應蛋白的檢查。檢查前1 d飲食清淡,自晚間起禁食12 h,采血前對兒童進行安撫,避免情緒激動,抽血部位小兒首選肘部靜脈,其次為內踝靜脈。采血時要求露出手臂,選擇靜脈,扎止血帶,囑咐受檢兒童握緊拳頭充盈血脈,常規消毒,針頭刺入靜脈,少量回血后,放松止血帶,患兒松拳,使用將含有EDTA-2K的真空采血管采集血液標本,采集所需量3 mL之后,拔除針頭,干棉簽按壓前壁屈曲數分鐘,輕輕顛倒混勻10次,避免劇烈搖晃,防止溶血,再分別經由相應的自動化分析儀以及配套試劑盒進行檢查診斷。

1.3 觀察標準

對觀察組中A組、B組的血常規、C反應蛋白檢驗結果進行分析;對觀察組、對照組的血常規、C反應蛋白檢驗結果進行分析。

1.4 統計學方法

數據納入SPSS 17.0軟件,計量資料采用t檢驗,以(±s)表示,P<0.05為差異顯著,有統計學意義。

2 結果

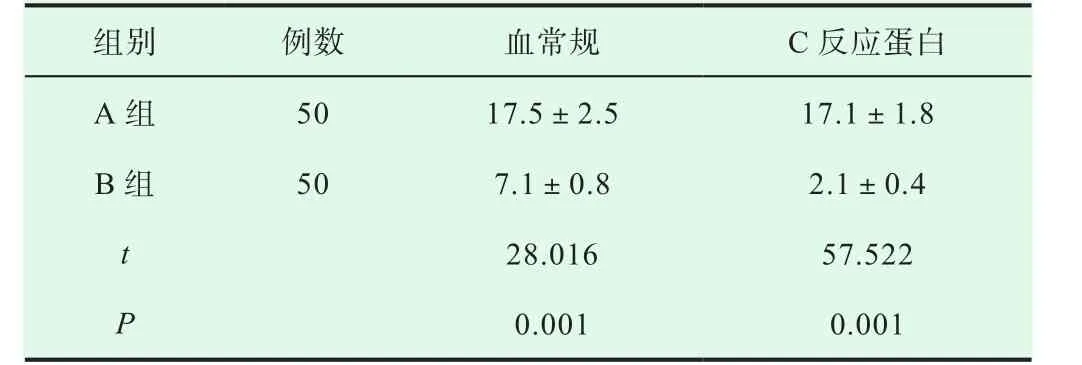

2.1 A組、B組的血常規、C反應蛋白檢驗結果

A組患兒的血常規、C反應蛋白水平明顯高于B組,且組間對比顯示P<0.05,差異顯著,有統計學意義,詳見表1。

表1 A組、B組的血常規、C反應蛋白檢驗結果比較(±s, ×109/L)

表1 A組、B組的血常規、C反應蛋白檢驗結果比較(±s, ×109/L)

?

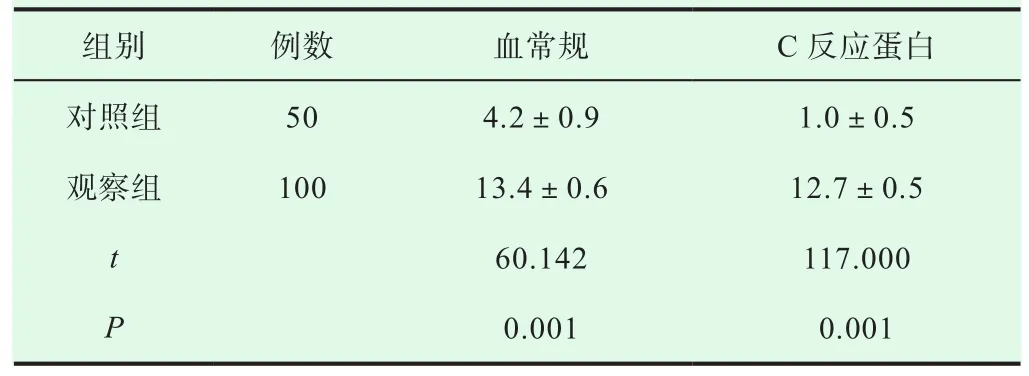

2.2 兩組血常規聯合C反應蛋白檢驗結果

觀察組患兒的血常規、C反應蛋白水平明顯高于對照組,且組間對比顯示P<0.05,差異顯著,有統計學意義,詳見表2。

表2 兩組血常規、C反應蛋白檢驗結果比較(±s, ×109/L)

表2 兩組血常規、C反應蛋白檢驗結果比較(±s, ×109/L)

組別 例數 血常規 C反應蛋白對照組 50 4.2±0.9 1.0±0.5觀察組 100 13.4±0.6 12.7±0.5 t 60.142 117.000 P 0.001 0.001

3 討論

兒童上呼吸道感染是臨床常見的急性呼吸道傳染疾病,一般全年均可發病,以冬春和秋冬季氣溫變化較大時更為常見[4]。臨床大部分患者均為病毒感染所致,例如呼吸道合胞病毒、副流感病毒、柯薩奇病毒等類型,還有一部分為細菌及其他病原體感染所導致[5]。臨床體征一般可見咽部充血、扁桃體腫大、淋巴結腫大等。臨床對患兒的檢查診斷一般需集合血常規、病原學檢查結果等進行分析[6]。

血常規檢查是最為基本的血液檢驗方式,主要對血液的細胞部分即紅細胞、白細胞、血小板進行檢查,并通過對其數量變化、形態分布的觀察,判斷疾病,也是臨床醫師常用的輔助診斷方式之一[7]。一般進行檢驗前忌食用肥膩的食物,并且由于兒童年紀較小,配合度較差,因此需結合家長進行安撫,一般靜脈采血常選用體表淺靜脈,小兒一般采用肘部靜脈、內踝靜脈等位置,采血時嚴格按照相關操作要求,抽血量則取決于受檢項目的要求。

C反應蛋白簡稱為CRP,是一種當機體受到感染或是發生組織損傷時血漿中蛋白質急劇上升的急性蛋白,能夠通過激活補體以及增強吞噬而對機體進行調理,將入侵的病原微生物、凋亡組織細胞進行清除,還能夠對機體的天然免疫過程進行保護[8]。一般采用免疫擴散、放射免疫、酶標免疫測定方式,都對患者具有很好的臨床應用價值,與白細胞計數、紅細胞沉降率均具有一定的關系,能夠幫助人體獲得非特異性免疫力,對于細菌以及病毒感染的診斷中、炎癥反應中有著積極作用,當炎癥發生時會隨之升高,但發生病毒感染時一般無明顯改變。

結合本次實驗研究,應用血常規聯合C反應蛋白檢驗方式對兒童上呼吸道感染進行檢查診斷,當病毒感染時,一般可見白細胞計數正常或偏低,淋巴細胞的比例升高,當細菌感染時,常可見白細胞計數增多,中性粒細胞增多表現,對于臨床診斷具有非常好的應用效果。

綜上所述,在對在兒童上呼吸道感染的檢查診斷中應用血常規聯合C反應蛋白,能夠取得非常好的檢出效果,對患兒的診斷具有重要意義,建議臨床推廣。