基于數據修正下的中國未來人口變化研究

陳國林,許 艷,葉智群*

(1.東華理工大學理學院,330013,南昌;2.贛南師范大學數學與計算機科學學院,341000,江西,贛州)

0 引言

人口的數量和結構是影響經濟和社會發展的重要因素。從20世紀70年代后期開始,我國實施計劃生育,鼓勵一對夫妻只生育一個孩子,該政策的提出與實施有效地控制了我國人口過快增長,使得人們的生活質量顯著提高。但是隨之而來的是人口老齡化問題,勞動人口數量下降,因此在黨的十八屆三中全會中提出了開放單獨二孩政策,之后又實施了全面放開二孩[1]。

隨著生活質量的提高,經濟的快速發展,人們的生育意愿發生了很大的變化,面對這種形式,有人呼吁國家應立即全面放開生育并鼓勵生育以解決中國人口總數下滑的問題,但也有人認為中國人口問題是危言聳聽。面對以上的問題和提出的政策,本文將對以上問題進行分析求解[2]。

1 數據的收集與校正

要想預測在現行二孩政策下,中國未來5 a人口變化情況,必須收集相關數據,建立相關數學模型進行預測分析。但是根據國家相關政策可知,全面實施放開二孩政策時間不長,僅能夠收集到2016年、2017年、2018年3 a的相關數據,因此將開放二孩前的數據與開放二孩后的數據直接進行整合是極其不合理的,這也是在眾多文獻預測中預測效果與實際相差較大的主要原因,因此本文決定通過對相關數據進行修正,再進行預測。

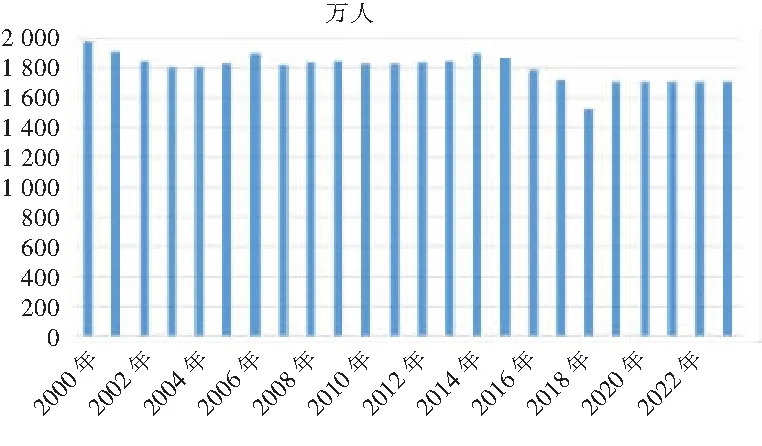

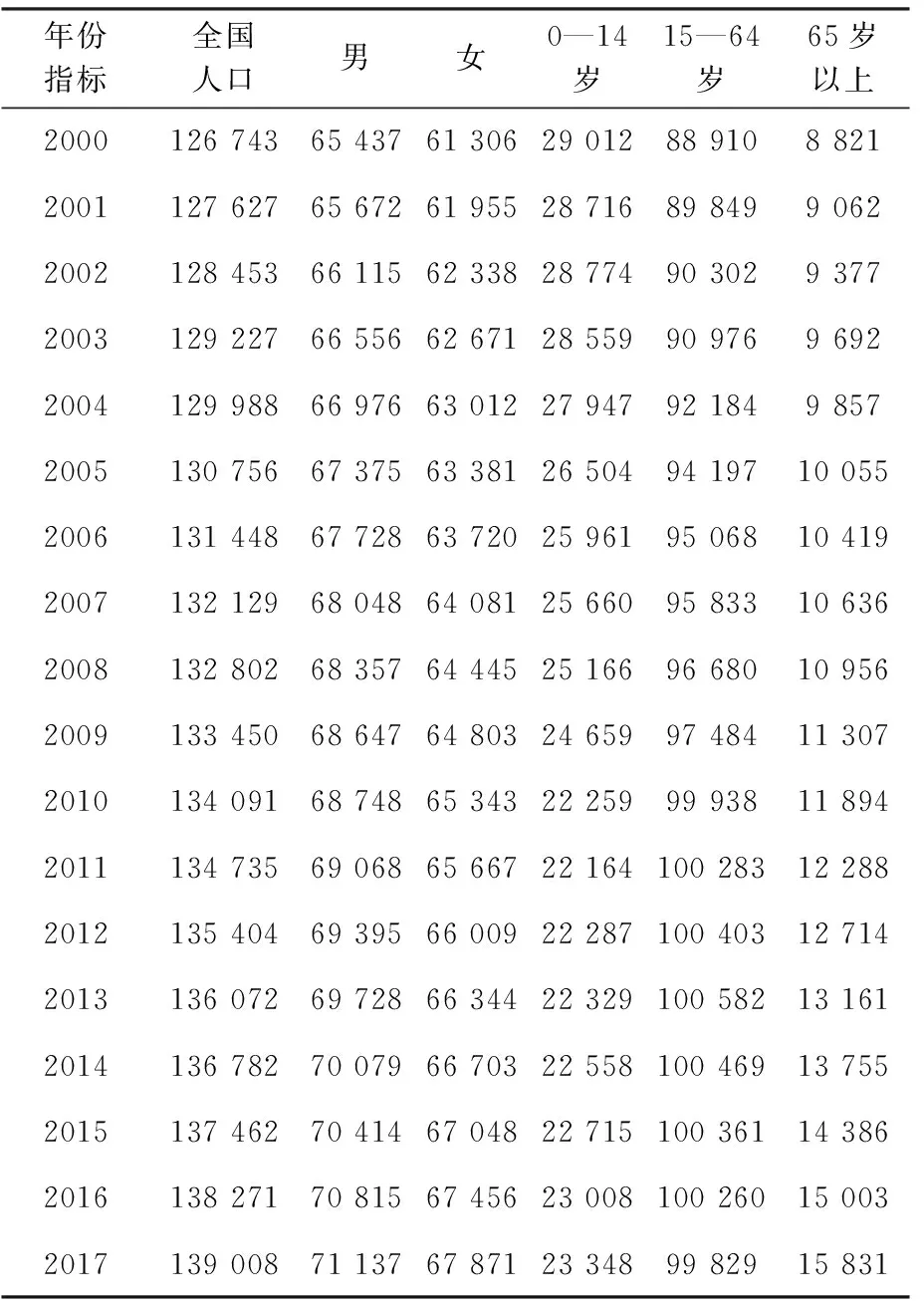

為了更好地對中國人口的現狀進行分析,更加合理和清晰地說明中國新出生人口總數和人口總數的變化特點。首先需要通過《國家統計年鑒》查詢相關數據,并且對數據進行整理,整理出的數據如表1所示。

表1 中國各年份人口新出生人數/萬人

在此本文先對中國各年份人口新出生人數進行校正,通過校正之后,再將校正后的數據與各年份除新出生人口數相加,即可得出各年份校正后的人口總數。

以原始數據列為初始數據建立GM(1,1)模型[4]:

x(0)(k)+αz(1)k=b

(1)

用回歸分析求得a,b的估計值,于是相應的白化模型為

(2)

解得

(3)

于是預測值

(4)

從而相應得到預測值

(5)

將真實值與預測值作差可得誤差值的相關數據,再通過時間序列進行糾正誤差值數據,依據2016—2018年的真實值與預測值的差,構建正態分布函數

(6)

式中:μ、σ分別為全面開放二孩政策后的數據平均值和標準差。得到正態分布隨機數后,按照數字大小進行排序并將預處理所得的數據結果也按照同樣的方法進行排序并將兩者相加,不難理解,假設在2000年就全面放開二孩政策,那么毫無疑問新生嬰兒人數將會有所增加,而且增加比例也是與人口數量呈線性正相關的,因此通過數據校正,可得校正后的中國各年份人口新生人數,如表2所示。

表2 校正后的中國各年份人口新出生人數/萬人

2 我國新出生人口未來5 a的變化分析

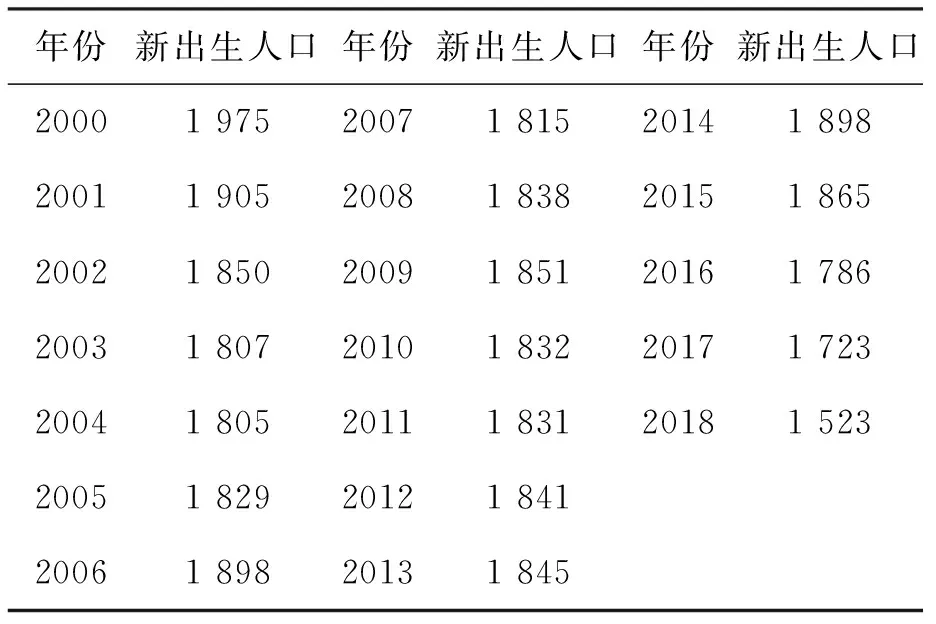

根據校正后的數據利用Matlab軟件根據灰色預測模型可知2019—2023年我國新生人口在1 710萬左右。通過Excel進行繪圖,可得我國新生人口未來5 a走勢圖。

由圖1可知未來5 a我國新生人口變化趨勢不大,基本維持在1 710萬人次左右,從2019—2023年新生人口總體趨勢呈緩慢下降趨勢。

圖1 我國新生人口未來5 a走勢圖

3 我國總人口未來5 a的變化分析

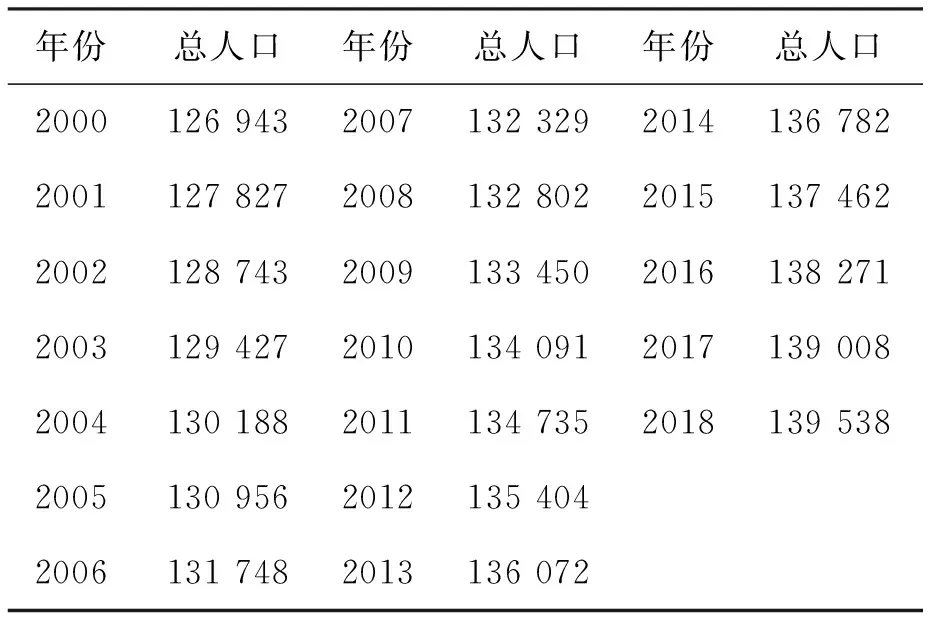

下面對我國未來5 a各年份人口總數進行預測,通過《國家統計年鑒》查詢相關數據,可以得到2000—2018年我國總人口數量,如表3所示。

表3 中國各年份人口總人數/萬人

由于:

ri=ri1+ri2-ri3(i=2000,…,2015)

(7)

式中:ri為修正后的第i年的總人口數,ri1為第i年的實際人口總數,ri2為修正后的第i年的新生人口數,ri3為修正前的第i年的新生人口數。

利用式(7)可得修正后的中國人口總數數據表,如表4所示。

表4 修正后的中國各年份人口總人數/萬人

按照上述的預測模型,通過Matlab軟件進行預測,可知2019—2023年我國人口大致分別在140 478萬人、1 411 193萬人、141 911萬人、142 633萬人、143 359萬人。

4 我國未來人口變化帶來的挑戰

對于我國人口變化帶來的挑戰[5],本文主要從人口老齡化趨勢[6]、養老問題和勞動力供需等3個方面進行展開分析。

4.1 中國人口老齡化

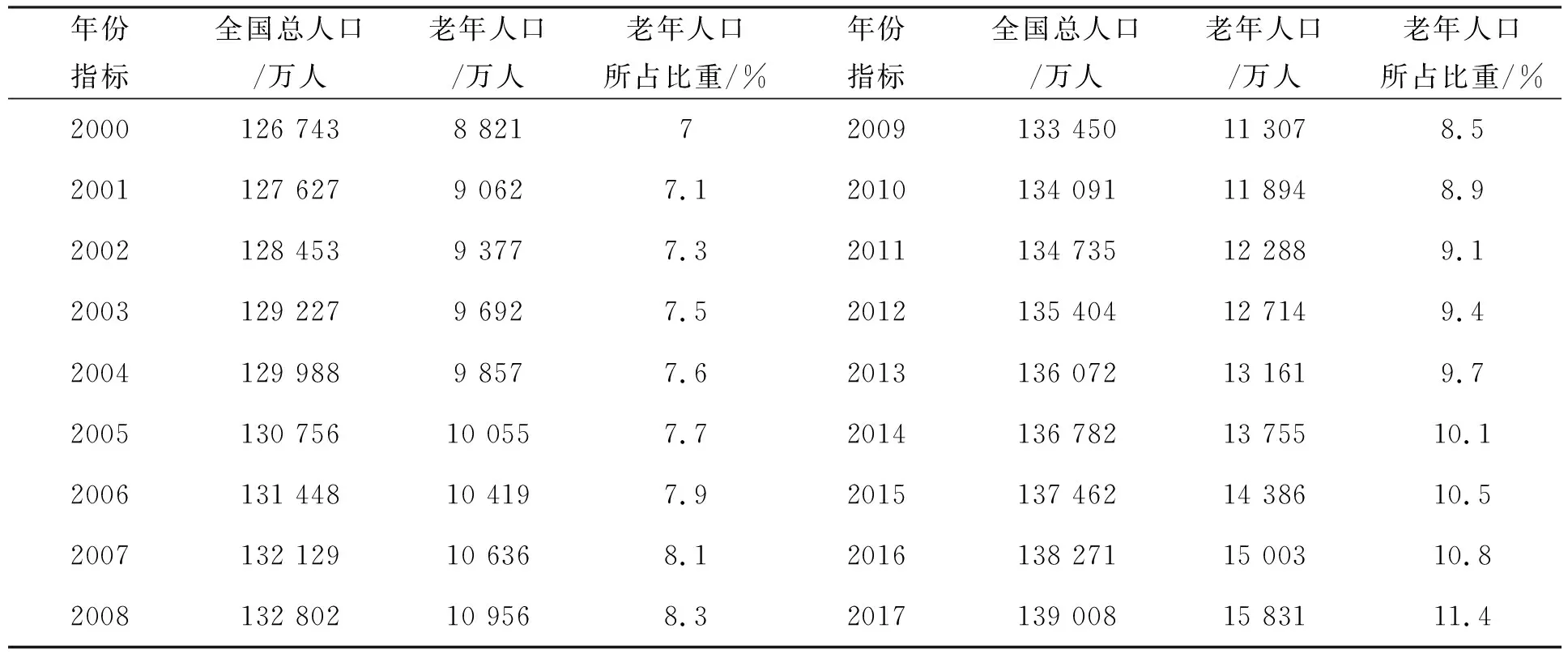

為了更好地對中國人口的現狀進行分析,更加合理和清晰地說明中國人口危機是否是危言聳聽。首先需要通過《中國統計年鑒》查詢一些數據,并且對數據進行整理如表5所示。

表5 中國各年份人口主要構成情況/萬人

特點1:老年人口數量大。由表5中60歲以上人口變化可以看出,中國在2000年老年人口為8 821萬人,僅占全國人口的7%,而到2017年老年人口已經達到了15 831萬人,占全國人口的11.4%,增加人數7 010萬人。因此可以清楚地看出中國人口老齡化問題突出,且近年來老年人口數量一直呈增長趨勢。

特點2:老齡化速度快。為了更直觀地觀測中國老齡化的速度,通過計算得出中國歷年老年人口所占比例如表6所示。

對于中國老齡化速度快的原因可以從以下2個方面進行說明。

4.1.1 老年人口增幅明顯提高 根據國際規定當一個國家和地區60歲以上的老年人口占總人口的10%時,就意味著該國家或地區已經進入到老齡化階段。由表6中的數據可知,中國人口早在2014年就已經進入到了老齡化階段。在2014—2017年短短4 a內中國老年的人口比例就已經增長為11.4%,而且還會繼續保持增長的趨勢。

4.1.2 老年人口比例快速上升 由表6數據可知在2000年中國老年人口僅7%,而從表中數據明顯可以看出中國老齡化進程之快,速度之迅猛。同比2000年,2017年老年人口上升163%,老年人口增長7 010萬人次。

表6 中國歷年老年人比例

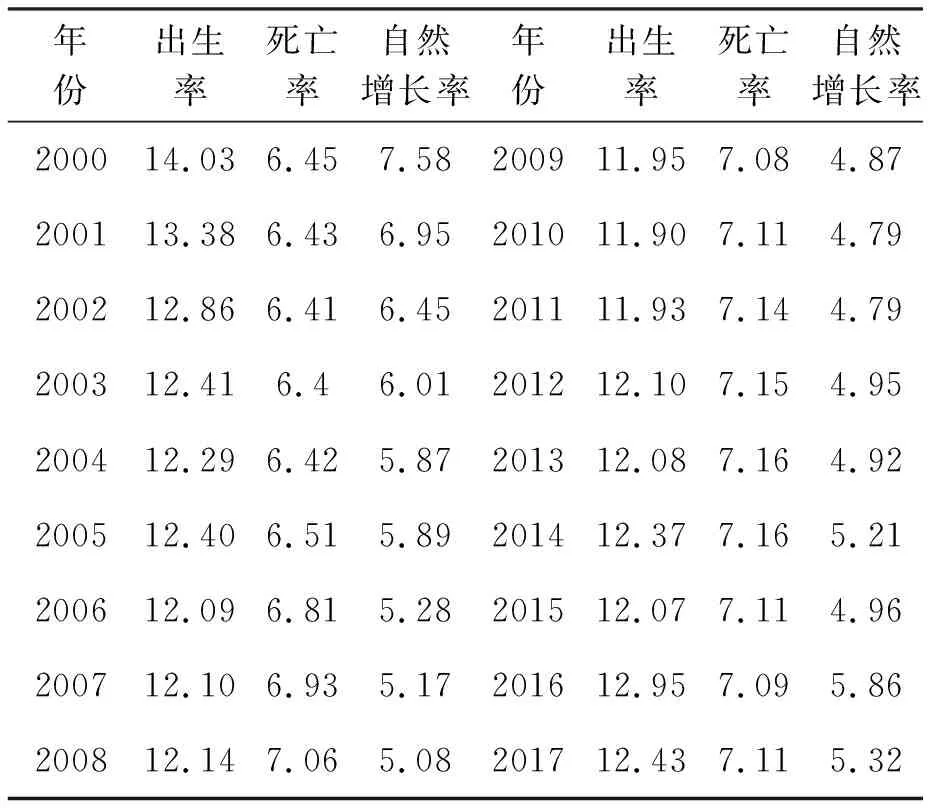

特點3:年齡結構向高齡化趨勢發展明顯。根據《中國統計年鑒》查詢相關的數據,并通過對數據進行處理,得到2000—2017年中國人口出生率、死亡率與自然增長率的數據表,如表7所示。

由表7可以觀察出我國在2000—2017年期間我國人口的出生率仍然是大于死亡率的,這也意味著我國人口依然是呈現上升趨勢的,但是自然增長率從2000—2011年是逐年下降的,通過開放二孩政策后,我國人口增長有所提升,但是2017年相比于2016年自然增長率又呈現出下降趨勢,而且死亡率基本保持不變。這也意味著我國中老年人數所占有比例將會增加,結合上述數據分析,更直觀地表明了中國人口年齡結構向高齡化趨勢發展。

表7 中國人口出生率、死亡率與自然增長率/%

4.2 養老難問題突出

中國加速老齡化,但準備不充分,導致中國養老金出現缺口的現象。雖然養老金投資收益率盡管近幾年有所提升,但其主要作用在于保值,即保證生活所需的收入水平。增值情況不太理想,并且盡管社保養老金的投資收益情況近幾年有所改善,但受通貨膨脹率的影響,實際投資收益較低,進而建立城鎮企業職工養老金收入、支出模型。

4.2.1 城鎮企業職工養老金收入模型 我國養老金的籌資模式為部分積累制,這里的積累是指個人賬戶按照職工本人上月基本工資的8%進行繳費,由個人承擔:社會統籌賬戶還沿用現收現付制,由企業負責承擔20%的職工上月基本工資。這里主要對統籌賬戶進行研究,因此建立城鎮企業職工養老基金(統籌賬戶)的收入精算模型:

記It表示第t年時的城鎮企業養老金社會統籌賬戶收入,μ表示社會統籌賬戶的繳費比例,為定值20%,Wt表示第t年即基期城鎮企業職工的年平均工資且本文選取t=2013,Lt表示第t年時城鎮企業參保職工總人數。則城鎮企業職工養老基金的收入為:

It=μ·Wt·Lt(t=2014,2015,…,2023)

(8)

4.2.2 城鎮企業職工養老金支出模型 我國關于養老金的發放有2個部分:一部分是對繳費累計滿15 a的企業退休人員按月給予養老金,由統籌賬戶出;另一部分是將個人賬戶中積累的個人賬戶資金發放給退休職工。依據現行國家關于養老金的政策規定,本文建立的城鎮企業職工養老金統籌賬戶的支出模型。

記Pt表示為第t年的城鎮企業職工養老金統籌賬戶養老金支出;δt表示為第t年統籌賬戶當年的支出比例;Wt表示為第t年即基期城鎮企業職工的年平均工資,本文選取t=2019;Tt表示為第t年城鎮企業參保退休職工人口數。則城鎮企業職工養老基金的支出為:

Pt=δt·Wt·Tt(t=2019,…,2023)

(9)

則未來養老金能真正保證退休水平(收入為當時居民收入的平均收入水平或一些保證生活所需的收入水平)為:

Bt=It-Pt(t=2019,…,2023)

(10)

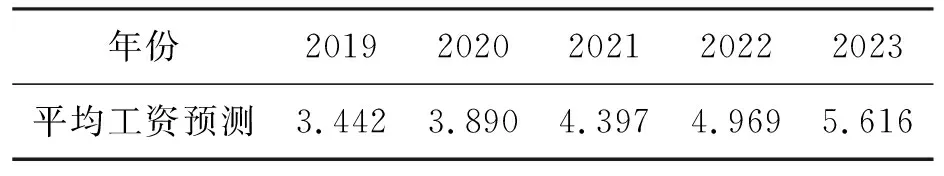

倘若Bt≥0,則表明未來養老金能真正保障退休水平;否則未來養老金不能真正保障退休水平。利用Logistic模型,通過Matlab軟件可以預測出城鎮企業年平均工資如表8所示。

表8 城鎮企業職工平均工資/千元

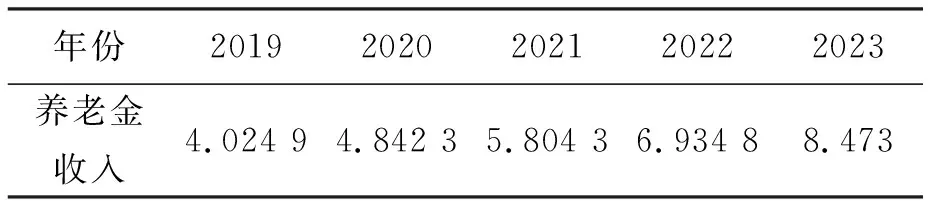

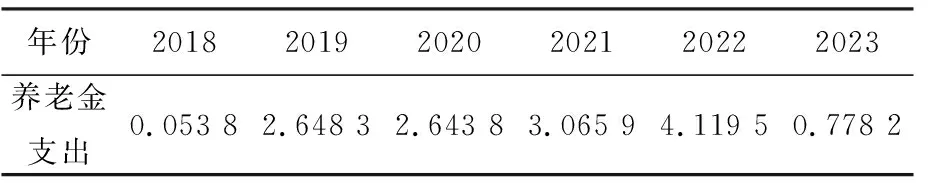

由Logistic模型和城鎮企業職工養老基金的收入公式可計算出未來5 a城鎮企業職工養老金的收入(表9)與支出(表10)。

表9 城鎮企業職工養老金的收入/109元

表10 城鎮企業養老金的支出/1011元

由表9和表10可知,未來5 a內城鎮企業職工養老基金的支出遠遠大于收入,進而可知未來5年內養老金都不能保障退休水平。這是由于未來一定時期內出現的養老金收支差額,我國養老金支出的增長速度較快,導致出現征繳收入不足以維持當年支出的現象,而且養老金的總支出年增長率超過總收入的年增長率,養老基金總體缺口在未來必將出現,從而導致養老難問題逐漸顯現[7]。

4.3 勞動力供需不足

根據國家統計局數據顯示,2017年我國就業人口總數為77 640萬,以 2015—2016年的平均就業彈性系數代替就業彈性系數(0.033 82),根據近年來7%的經濟增長目標,結合總體勞動需求預測模型,可以得到按就業指數估計的勞動力需求量、未開放全面二孩的勞動力供給量和開放全面二孩后的勞動力供給量[8]。

因此無論是否開放全面二孩,勞動人口數都將緩慢下降[9]。但如果不開放,勞動力數量在2036年左右仍保持較快的下降速度,此后將出現嚴重的人力資源短缺;實施全面二孩政策后,未來30 a內勞動力始終供大于求,最終在2050年左右達到相對的供求平衡。