早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練對腦梗死后吞咽障礙康復預后的影響

李冰,黨慶浩,周光

在發生腦血管疾病時常常并發吞咽障礙[1],流統學數據表明發生腦卒中3d內吞咽障礙發生率高達51%[2]。其主要表現為控制口、咽及喉等器官的神經功能發生障礙[3],導致舌肌、咀嚼肌、會厭部肌肉運動及咽喉發生障礙[4]。其中一半導致誤吸[5],1/3發展為肺炎[6],吞咽障礙不僅會影響患者對營養物質的攝取,嚴重阻礙了患者的康復,并且對患者的心理帶來巨大的打擊,還會造成誤咽的發生,導致卒中相關性肺炎(stroke-associated pneumonia,SAP)甚至窒息,常伴隨著患者焦慮及抑郁等不良情緒的產生[7]。根據美國權威數據結果顯示:在住院期間進行吞咽障礙早期治療的患者發生相關性肺炎的概率明顯低于未進行防治干預的患者[8]。盡早地對腦卒中合并吞咽障礙患者進行及時有效的治療,對于吞咽功能的恢復、SAP的防治及患者的生命質量有著重要的意義[9]。VitalStim治療儀是通過電刺激來加強中樞神經系統感受器傳入沖動,卒中患者早期不能主動吞咽時,能夠有效刺激患者咽部,受到電流的刺激后患者進行被動的吞咽動作,有效加強咽部及軟鱷的功能及對攝食-吞咽的專注度,目前已廣泛應用于腦卒中合并吞咽障礙的研究[10]。然而臨床實踐中發現其單一治療效果并不理想,本研究探討了VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練對腦梗死后吞咽障礙康復預后的影響,旨在找到最適合腦硬死吞咽障礙患者的治療措施,以減輕患者的痛苦并提高其生活質量。

1 資料與方法

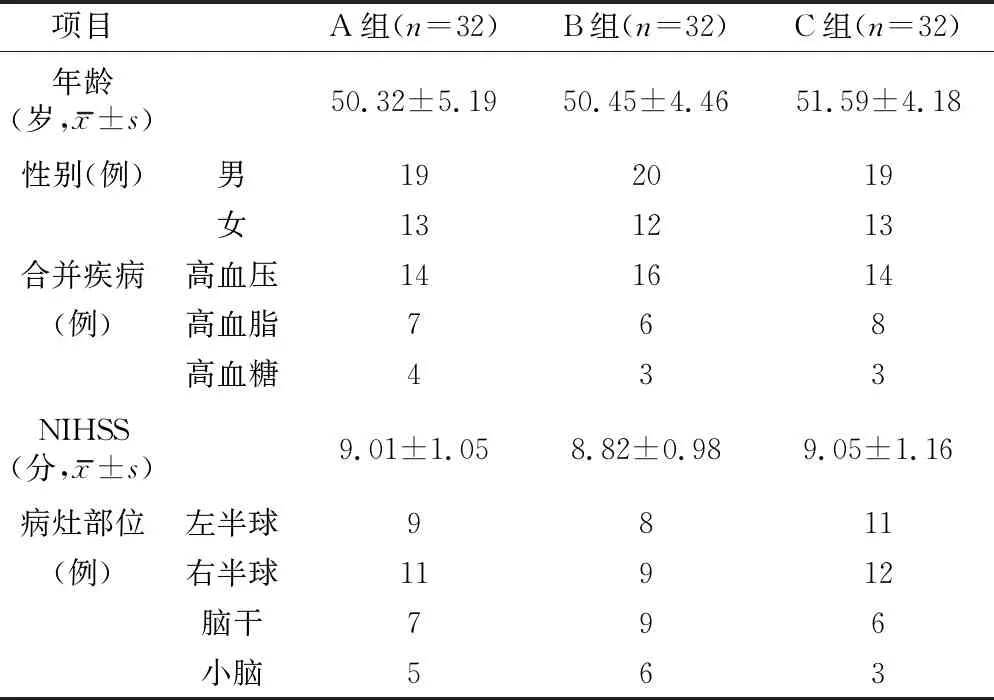

1.1 一般資料 選取2017年2月~2018年9月在我院治療的腦梗死合并吞咽障礙患者96例。入選標準:符合2017年《中國腦卒中早期康復治療指南》中關于腦梗死臨床診斷標準[11],且經CT或MRI確診,全部患者均為發病3d以內者;經吞聲造影確診為吞咽困難的患者;入選患者均簽署過知情同意書;年齡45~59歲。排除標準:有重大疾病史或者重要器官功能受損者;有精神病史或者無認知功能患者;合并有造成吞咽功能障礙的帕金森病或者周圍神經肌肉疾病;已診斷為患有感染的患者。隨機將患者分為3組,每組32例。3組患者年齡、病程、性別、合并疾病、美國國立衛生院腦卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)評分等基本資料比較差異均無統計學意義。見表1。本研究經青島市膠州中心醫院倫理委員會審查批準。

表1 3組治療前一般資料比較

1.2 方法 3組均給予腦梗死常規藥物治療。在此基礎上A組加用早期VitalStim治療儀治療:采用美國Vitalstim5900吞咽障礙治療儀對患者經皮電刺激操作,操作前有專家評估病情,然后根據病情制定合適的治療參數,選擇頻率較低的電刺激,每天1次,每次刺激時間為30min,刺激1s后休息3s,電流強度根據患者的耐受強度而定,電流強度0~25mA,標準參考患者適應且能觀察到有吞咽動作,治療30d為1個療程,共治療2個療程。B組在常規藥物治療基礎上加用吞咽康復訓練:包括咽部冷刺激訓練、吞咽肌群訓練及攝食訓練;咽部冷刺激訓練取無菌棉簽蘸生理鹽水,以不滴水為宜,然后放于冰箱冰凍 (-2℃~4℃) ,之后由康復治療師取冰凍鹽水棉簽,向患者說明操作方法及目的以取得配合,然后用冰凍鹽水棉簽分別涂擦咽、后腭弓、軟腭、腭弓、咽后壁及舌后根,讓患者做吞咽動作,從而達到刺激吞咽反射的目的,共5輪,每日1次。吞咽康復訓練30 d為1個療程,共2個療程。吞咽肌群訓練主要是讓患者臉頰肌肉變得更有力量,可通過吹氣球、鼓腮進行訓練,患者采用坐位或半坐位,選取不同狀態的食物,采用循序漸進的過程,從糊狀慢慢向易變性的食物過度,讓患者重復吞咽動作,盡可能地將食物都通過咽喉,防止食物存留在口腔,在進食時觀察患者的嗆咳情況,對于具有咀嚼能力,但不能夠將食物咽至深處的患者,要將食物放在其的舌根輔助吞咽,一旦將發生誤吸,要及時將食物用吸引器吸出。以上訓練方法結合患者個體的實際病情條件在家屬的陪同下完成。C組給予早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練治療,方法參考A組和B組。

1.3 評定標準 對比3組患者吞咽功能、生活質量以及SAP發生率及營養檢測指標的改善情況。①采用標準吞咽功能評價量表(standardized swallowing assessment,SSA)評價患者吞咽功能[12]:總分18~46分,吞咽功能的好壞與分值成反比關系。②采用世界衛生組織生存質量測定量表(The World Health Organization Quality of Life,WHOQOL-100)評價患者生活質量[13]:統計患者的按時服藥、飲食控制、心理健康、社會功能分數(滿分為100分)。③營養檢測指標包括能量、蛋白、微量元素指標水平,微量元素的檢測均取血清后檢測,熱量及膳食纖維按照《食品營養標簽管理規范》(全文)文件中膳食纖維及熱量的換算方法計算。④統計3組患者治療1個月期間內 SAP 的發生率,出院后隨訪半年 SAP 的新發生率。SAP的診斷符合《卒中相關性肺炎診治中國專家共識》中關于相關性肺炎診斷[14]。

2 結果

2.1 吞咽功能比較 治療1個月后,3組SSA評分均較治療前下降(P<0.05),且C組更低于其他2組(P<0.05),見表2。

表2 治療前后3組SSA評分比較分,

2.2 生活質量比較 治療1個月后,3組評分均較治療前提高(P<0.05),C組飲食控制、按時服藥、社會功能及心理健康評分更高于A組及B組(P<0.05),見表3。

表3 3組各項生活質量評分治療前后比較分,

2.3 營養檢測指標比較 治療1個月后,3組維生素A、維生素E、鐵、鋅、熱量及膳食纖維含量雖然比治療前有所提升,但差異無統計學意義,3組蛋白質、膳食纖維、維生素C及鈣水平較治療前明顯提高(P<0.05),且C組蛋白質、維生素C及鈣水平更高于其他2組(P<0.05),見表4。

表4 3組營養檢測指標治療前后比較

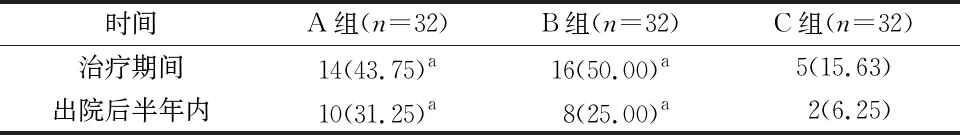

2.4 SAP發生率比較 治療期間及出院后半年內SAP 的發生率比較,C組明顯低于其他2組(P<0.05),見表5。

表5 3組SAP發生率比較例(%)

3 討論

相關文獻報道卒中后相關性肺炎為卒中死亡的重要因素,且急劇增加了醫療費用成本[15]。《卒中相關性肺炎診治中國專家共識》中明確指出早期診斷治療吞咽障礙是預防卒中相關性肺炎的重要方式[14]。急性卒中患者應進行吞咽功能的早起評估、篩查及康復,定期檢測胃內容物殘留量是常用的預防誤吸方法[16]。VitalStim 吞咽治療儀操作簡便、無創傷,對患者要求較低、痛苦小,無明顯的不良反應,患者易于接受,相對于其他的治療方法有很大優勢[17]。本研究經過更精細的分組,評估VitalStim聯合吞咽康復訓練對SAP預防及轉歸的效果,為減少醫院內感染發生率及抗菌藥物使用尋找簡便有效途徑。

SSA評分目前常常作為評價卒中患者吞咽功能的標準,目前已廣泛用于臨床研究吞咽功能的評估[18]。本研究結果顯示:在治療后SSA評分3組均有所下降,且早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練的改善情況明顯優于其他2組,表明早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練能夠有效改善腦梗死患者的吞咽功能。進一步為患者生活質量的改善及營養物質的攝取提供了保障。本研究結果進一步表明:在治療后3組評分均有所改善,早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練對于患者飲食控制、按時服藥、社會功能及心理健康改善明顯優于其他2組,治療后3組指標均有所改善,其中3組維生素A、維生素E、鐵、鋅、熱量及膳食纖維含量雖然比治療前有所提升,但差異無統計學意義,3組間蛋白質、膳食纖維、維生素C及鈣水平有明顯差異,且早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練改善情況明顯優于其他2組,人體中蛋白質不僅能夠維持細胞形態、負重及機械支持功能,且能夠有效保護、防御及營養機體的作用。通過加強患者的營養攝取進一步預防了相關性肺炎的發生[19]。本研究發現3組患者在治療期間及出院后半年內SAP 的發生率均存在統計學差異,且通過早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練治療方式的患者SAP發生率明顯低于其他2組,腦卒中后1個月內是患者恢復的關鍵階段,在卒中患者患病初期,由于吞咽功能并未完全喪失,肌肉群沒有達到完全失用性萎縮的地步,目前臨床上對于這類患者采取的最常用治療方法主要是吞咽功能訓練。低頻脈沖電刺激能夠加速肢體運動功能的恢復,且已經廣泛應在臨床康復中應用,其作用機制為通過電流在神經進人腹肌的地方形成外周運動神經去極化,造成肌肉收縮,且刺激大腦可以更大程度地自身重組。電刺激能夠使得咽喉部肌肉興奮,防止失用性萎縮,通過刺激受損部位的腦神經增加活性,反復刺激興奮大腦的高級運動中樞,能幫助恢復和重建正常的反射弧,促進新的中樞至咽喉運動傳導通路形成。因此這個階段采取及時的措施能夠讓吞咽功能得以有效恢復,如果得不到及時有效的早期診斷及治療措施,則非常容易造成患者發生誤吸,進而發生SAP,延長患者住院的時間,且影響其預后,使生活質量大大下降。本研究中,早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練治療組的SAP發生率僅為15.63%,且隨訪6個月后期發生率僅為6.25%,表明早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練有效降低了卒中患者相關性肺炎的發生。

綜上所述,通過對卒中患者進行早期VitalStim治療儀聯合吞咽康復訓練,可以促進患者吞咽功能的恢復,促進患者對營養的吸收,改善患者的生活質量并有效降低SAP發生率。