肩袖修補術后早期鍛煉與保守鍛煉效果的Meta分析

尹朱丹,鐘琦,包倪榮,劉云

肩袖損傷是引起肩部慢性疼痛和功能失常的常見原因,在老年群體中尤為常見[1]。關節鏡下行肩袖修補術可有效修復撕裂部位,實現腱骨愈合,減輕疼痛,進而恢復肩關節正常功能。盡管修復技術有了顯著的改進,但術后的修復失敗率仍然達到20%~90%[2-3],表現為頑固性的肩關節僵硬、持續性疼痛、再次撕裂、功能活動喪失等[4-6],嚴重影響患者術后滿意度。康復鍛煉是肩袖治療的關鍵部分[7],近年來對于早期康復與保守康復對肩袖修復術后僵硬和愈合率的影響仍存在爭議。目前對于術后早期康復和保守康復的時間沒有明確的界定。理論上,早期康復可以在一定程度上防止術后僵硬、脂肪浸潤和肌肉萎縮,但也可能降低肌腱的愈合率[8]。此外,最近的研究表明,大多數復發性的肩袖撕裂發生在術后3~6個月內,這進一步支持了延遲的保守康復鍛煉方案[9-10];然而,這種保守的方案又可能增加肩關節僵硬的風險,進而延遲肩關節功能的恢復。目前肩袖修補術后的功能鍛煉時機仍無定論,以往的相關系統評價所納入的文獻不夠全面,因此本研究通過Meta分析的方法行進一步探究,并比較早期與保守兩種鍛煉原則對術后不同康復階段的影響,旨在為肩袖修補術后的康復提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 ①檢索數據庫:檢索中文數據庫:中國期刊全文數據庫(CNKI)、萬方數據庫、維普信息資源系統,外文數據庫:PubMed、Web of Science、Cochrane Library、CINAHL。另外采用“滾雪球”方式,根據已納入文獻中的參考文獻進行文獻追蹤;瀏覽灰色文獻網站如Grey Net、DARE等以獲取尚未公開發表的灰色文獻。 控制檢索時間自建庫至2019年12月15日。②檢索詞:采用主題詞與自由詞相結合,英文檢索詞:“rotator cuff repair”、“early/aggressive /accelerate/delay/conservative/traditional”、“rehabilitation/exercise”;中文檢索詞:“肩袖”、“早期/快速/延遲/保守”、“康復/鍛煉”。英文檢索策略如下:(rotator cuff repair)and(early or aggressive or accelerate or delay or conservative or traditional)and (rehabilitation or exercise);中文檢索采用與英文相對應的檢索策略。

1.2 文獻納入與排除標準 ①納入標準:文獻納入標準應符合PICOS的原則。P(Population)研究對象:經影像學表現結合臨床癥狀和體格檢查,明確診斷為肩袖損傷并在關節鏡下行肩袖修補手術的術后患者,術中順利,無不良并發癥;I(Intervention)試驗組:以促進功能快速恢復為目的,在術后1周內進行早期被動訓練;C(Comparison)對照組:以促進肌腱生長愈合為目的,在術后4~6周開始進行保守被動訓練;O(Outcome)結局指標:至少包括以下結局指標之一,簡明肩關節功能測試(Simple Shoulder Test, SST)、視覺模擬評分(Visual Analogue Scale, VAS)、關節活動度(Range of Motion, ROM)、修復完整性;S(Study design)研究設計:只納入前瞻性的臨床隨機對照相關研究。②排除標準:康復方案描述不清楚;隨訪時間短于3個月;指標數據有明顯錯誤、數據不完整、無法提取或不可用;重復發表的文獻;非中/英文文獻。

1.3 文獻篩選與數據提取 通過閱讀檢索到的各數據庫自建庫至2019年12月15日發表的相關文獻的標題及摘要進行初篩,然后對初篩文獻進一步閱讀全文并按照納入和排除標準篩選,對最終納入的研究進行數據提取,交叉核對篩選的文獻及提取的數據。提取的數據包括研究例數、平均年齡、撕裂類型、康復起始時間、隨訪時間、評價指標等。

1.4 文獻質量評價 根據Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions提供的偏倚分析評估工具,由兩位研究者采用盲法對最終納入的文獻進行質量評價[11],對有不同意見的文獻則交由第3人審核決定是否錄用。評價標準包括:有無隨機分配方法、是否做到分配隱藏、是否使用盲法、是否報道退出和失訪的原因、是否采用意向性分析、基線是否有可比性。質量A級:完全滿足以上6條,低度偏倚;質量B級:其中1條或以上的標準滿足,中度偏倚;質量C級:沒有1條標準滿足,高度偏倚,其中C級文獻將被剔除不納入此次研究中。

1.5 統計學分析 使用RevMan5.2軟件對提取的效應指標進行Meta分析。二分類變量的效應量用危險度(risk ratio, RR)表示。對連續性變量,如使用測量工具相同,則采用加權均數差(mean difference, MD)進行分析;若對相同變量使用不同測量工具,則采用標準化均數差(standardized mean differences, SMD), 并計算相應95%可信區間(confidence interval, CI)。異質性檢驗采用χ2檢驗及I2統計量表示。由于各研究手術操作技術、康復方案干預動作、干預頻率、干預時間等存在異質性,研究間效應量均采用隨機效應模型進行估算。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

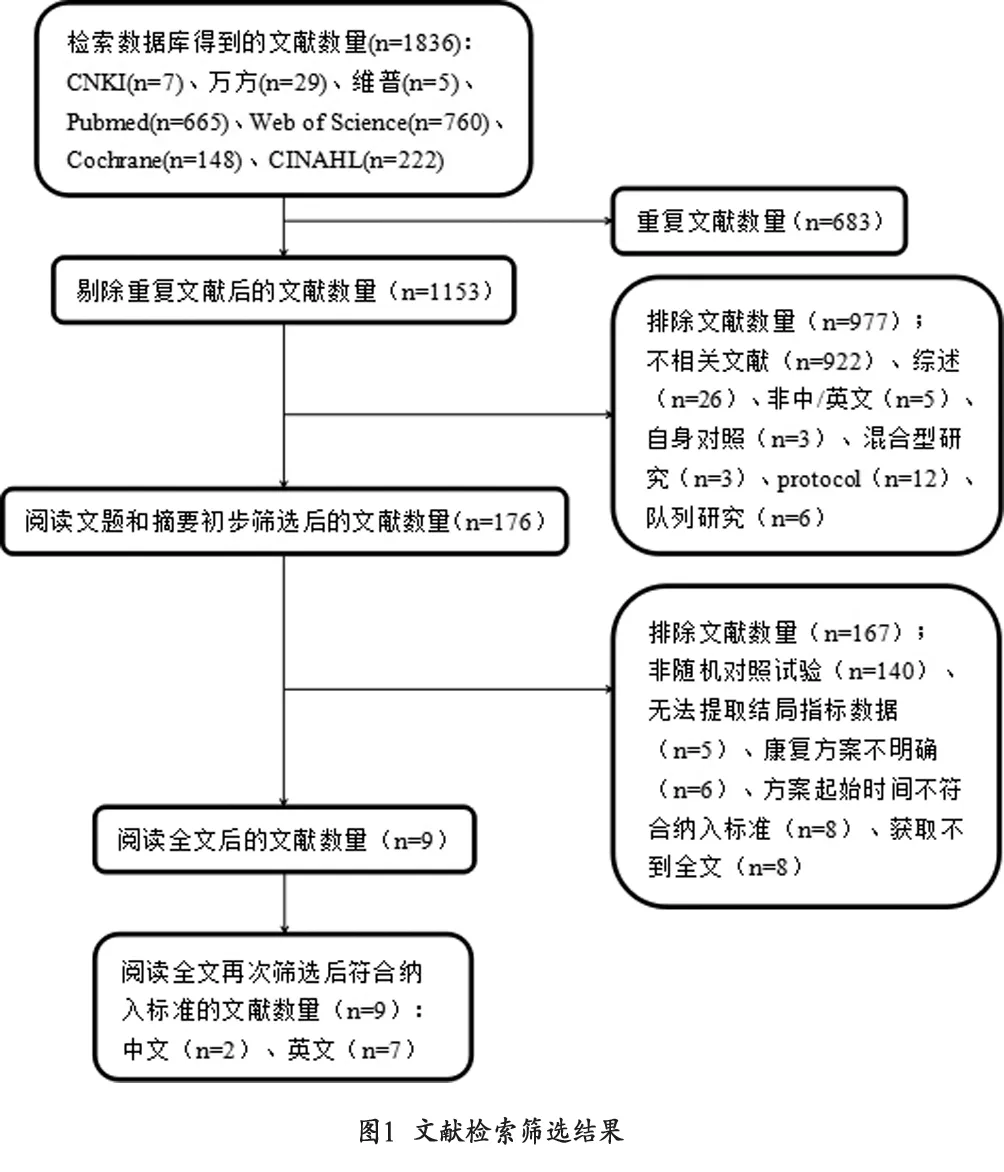

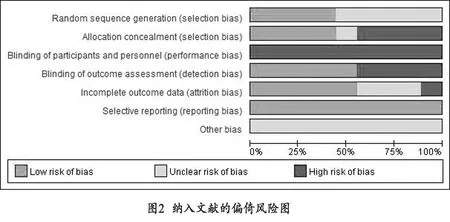

2.1 文獻檢索結果及質量評價 共檢索出相關文獻1836篇,通過篩查,最終有9篇文章符合納入標準,文獻的檢索篩選結果見圖1。均為隨機對照實驗,共包括901例患者,474例為早期活動組,427例為保守活動組,納入文獻的基本特征和方法學質量評價見表1。偏倚風險圖見圖2。

表1 納入文獻的基本特征和質量評價

2.2 早期與保守鍛煉的Meta分析

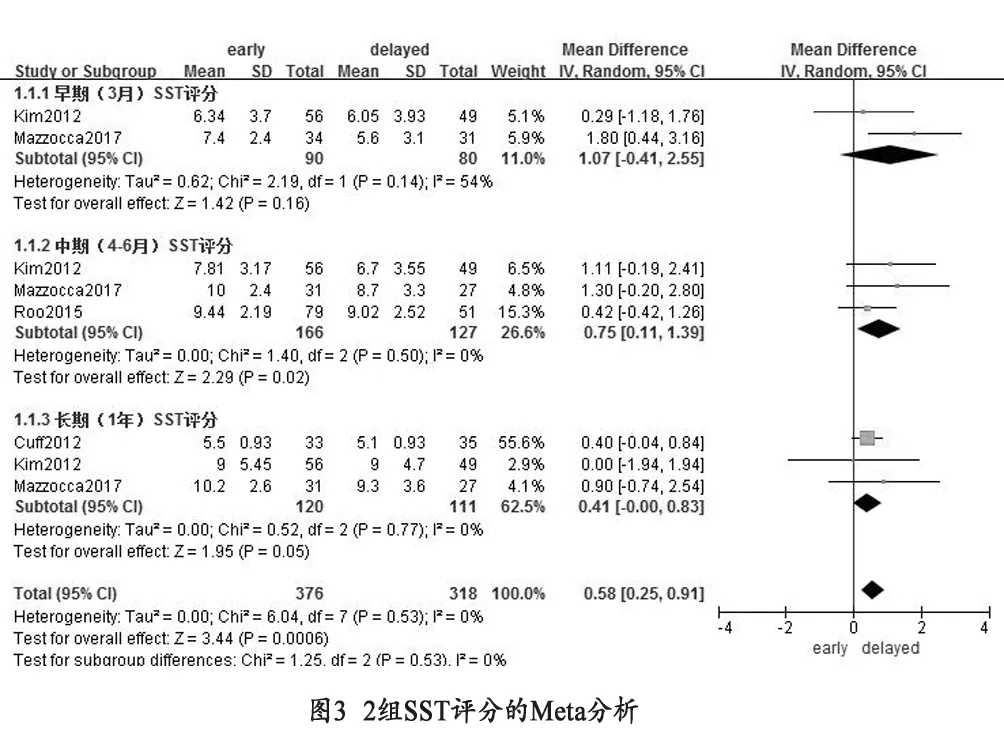

2.2.1 肩關節功能SST評分 共4篇研究報告了SST評分情況[12-15]。根據不同評估時間進行亞組分析,其中2篇隨機對照試驗分析比較了快速康復組與保守康復組之間早期(術后3個月)SST評分[12-13],Meta 分析結果顯示2組間差異無統計學意義;3篇隨機對照試驗比較了術后中期(術后4~6個月)SST評分[12-13, 15],Meta分析結果顯示兩組間差異有統計學意義[MD=0.75,95% CI(0.11,1.39),P=0.02];3篇隨機對照試驗比較了長期(術后1年)SST評分[12-14],Meta分析結果顯示2組間差異有統計學意義[MD=0.41,95% CI(-0.00,0.83),P=0.05]。這4篇隨機對照試驗分析比較2組間肩袖修補術后總體SST評分,Meta分析結果顯示2組間差異有統計學意義[MD=0.58,95% CI(0.25,0.91),P=0.0006](圖3)。

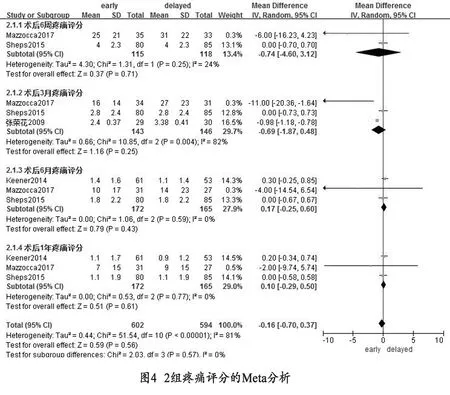

2.2.2 肩關節疼痛評分 共4篇研究報告了術后疼痛評分情況[13, 16-18]。根據不同評估時間進行亞組分析,比較了快速康復組與保守康復組之間術后6周、3月、6月和1年的疼痛評分,Meta分析結果顯示2組間在各個時間段的疼痛評分差異均無統計學意義(圖4)。

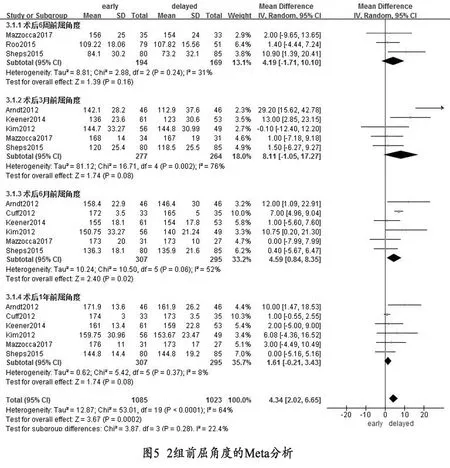

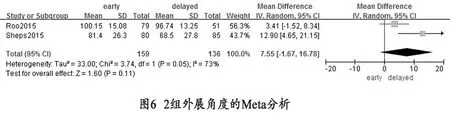

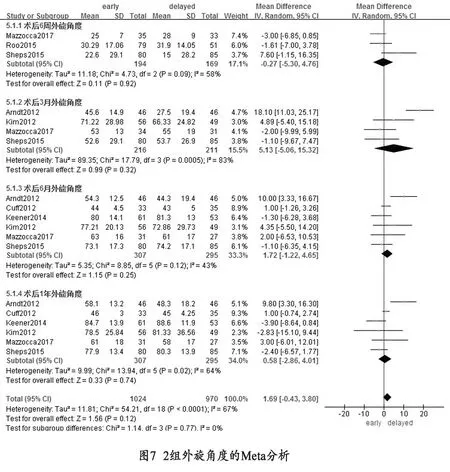

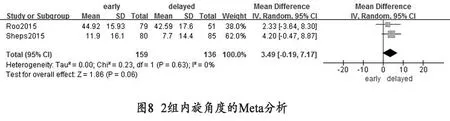

2.2.3 肩關節活動度 ①前屈角度:共7篇研究報告了術后前屈角度情況[12-17, 19]。根據不同評估時間進行亞組分析,比較了快速康復組與保守康復組之間術后6周、3個月、6個月和1年的前屈角度變化。其中有3篇隨機對照試驗比較了術后6周的前屈活動度[13, 15-16],Meta分析結果顯示2組間差異無統計學意義;5篇比較了術后3個月的前屈活動度[12-13, 16-17, 19],Meta分析結果顯示2組間差異無統計學意義;6篇比較兩組間肩袖修補術后6個月前屈活動度[12-14, 16, 17, 19],Meta分析結果顯示2組間差異有統計學意義[MD=4.59,95% CI(0.84,8.35),P=0.02],而在術后1年時兩者的前屈活動度無顯著性差異。這7篇隨機對照試驗分析比較2組間肩袖修補術后總體前屈活動度,Meta分析結果顯示2組間差異有統計學意義[MD=4.34,95% CI(2.02,6.65),P=0.0002](圖5)。②外展角度:共2篇隨機對照試驗分析比較了快速康復組與保守康復組之間術后6周外展角度的變化[15-16],Meta分析結果顯示兩組間差異有統計學意義[MD=7.55,95% CI(-1.67,16.78),P=0.05]。(圖6)。③外旋角度:共7篇研究報告了術后外旋活動度情況[12-17, 19]。根據不同評估時間進行亞組分析,比較了快速康復組與保守康復組之間術后6周、3個月、6個月和1年的外旋角度,Meta分析結果顯示2組間在各個時間段的外旋活動度差異均無統計學意義(圖7)。④內旋角度:共2篇隨機對照試驗分析比較了快速康復組與保守康復組之間術后6周內旋角度的變化[15-16],Meta分析結果顯示2組間差異無統計學意義。(圖8)。

2.2.4 術后修補完整性 共4篇隨機對照試驗分析比較了快速康復組與保守康復組之間術后修補的完整性[13-14, 17, 20],Meta分析結果顯示2組間差異無統計學意義(圖9)。

3 討論

3.1 納入研究的方法學質量分析 本次納入研究的9篇隨機對照實驗總體質量不高,主要與研究方案設計不嚴謹有關:其中有4篇研究未采用結果測評者盲法收集數據[12, 18-20],4篇研究未對失訪人群結局進行了明確描述[12, 14, 18, 20];另外有5篇研究在隨機分組時未明確交代采用分配隱藏[12, 15, 18-20],5篇研究未具體明確描述隨機分組方法[13, 15, 16, 18-19]。

3.2 兩種康復方式對肩袖術后影響的效果評價 目前關節鏡下肩袖修補術由于其創傷小、術中出血少、術后疼痛改善明顯、功能恢復快,在臨床上應用越來越普遍,然而在術后肩部鍛煉時機問題上一直存在爭論。本研究通過Meta分析的方法,分析國內外公開發表的文獻。結果表明在肩關節功能評分方面,快速康復組術后4個月、6個月及1年時的肩關節SST評分較保守組更高。SST問卷由12個問題組成,是患者對疼痛及功能活動方面進行的主觀評價,所以這在一定程度上反映了關節鏡下肩袖修補術后患者在進行早期康復后的4個月,甚至1年的時間里主觀疼痛及功能水平均有較好的改善。在活動度方面,與保守康復組相比,快速康復組術后早中期的前屈及外展活動度恢復更好,而隨著時間延后兩組肩關節前屈活動度無明顯差別,早期活動度恢復更好僅為暫時現象;外展活動度由于部分文獻中數據不全面,未能對其長期療效進行系統分析。另外本研究發現在術后肩關節內外旋活動度、疼痛及肩袖愈合完整性方面,兩組術后均無顯著性差異。有相關對肩袖術后康復效果的系統綜述已證實[21-24],在術后早期進行輕微的間歇性被動運動不會對腱骨愈合造成損傷,早期關節活動可減少僵硬,不增加再次撕裂的風險,而且對術后前屈活動度的恢復更有利,這與本研究結果大致相符。然而大多數動物實驗研究表明[7, 25],早期康復鍛煉會惡化肌腱的愈合,追究其原因可能是人工造模下的肌腱損傷不同于人類肩袖常見的退行性病變。本研究納入的進行比較的兩組研究中早期康復起始于術后1周內,結果表明這種早期鍛煉方式并不會對肌腱愈合及關節活動造成危害。然而有研究指出術后即刻進行被動運動對肩袖肌腱愈合和活動度的恢復均會造成不良影響,相反,術后制動2周會對肌腱表面愈合產生積極的作用[7, 26],建議早期被動運動應不早于術后3周[27],通過盡量減少肩部活動,改善肩部功能結果,提高肌腱愈合率[28]。但沒有必要對不同撕裂大小和類型的肩袖修補術后患者全部采用嚴格制動的延遲方案,這可能會造成一種安全康復的假象[29]。有研究指出對于較大或巨大撕裂范圍和/或組織質量差的肩袖損傷,肩關節被動活動鍛煉可推遲至術后6周開始,對于撕裂范圍較小的和/或肩袖部位合并有鈣化性肌腱炎、粘連性關節滑囊炎、部分岡上肌撕裂、伴隨上盂唇修補等易致術后僵硬風險的肩袖損傷可于術后行早期鍛煉[30]。肩袖手術后的急性期建議肩關節固定以保護修復,制動期間肩部輕微外展固定位可增加肌腱的血液循環,并減少重建部位的負荷,在進行被動訓練時可暫時取下支具。在制動期間每日進行指關節、腕關節、肘部及頸部的訓練,以促進局部血液循環。早期被動活動通常于術后第一天開始,最常見的訓練方式之一為鐘擺訓練。鐘擺訓練是靠身體的帶動而非肌肉的自主活動在肌腱重建部位產生較低的肌電活動[31],劃圈直徑應<20cm以減少修復處的收縮[14]。術后早期被動活動也可通過單純依靠非負重的桌面滑動進行[30],通過前屈上舉鍛煉可有效減少術后活動度的丟失。由于該方法易于患者實施,而且對岡上肌活動影響較小,因此對于早期鍛煉來說是一個非常好的選擇[29]。也有研究中介紹了完全在康復治療師指導下進行的早期被動訓練[32],治療時患者取仰臥位,患肢呈完全放松狀態,治療師行手法治療,對患肩行前屈、外展、外旋、內收等被動關節活動訓練,此種方法專業性較強。目前對于早期康復的時間界定仍較為模糊,術后早期肩關節活動度及活動頻率的安全范圍仍需在今后的實踐中進一步探討。術后的鍛煉時機并不是術后功能、疼痛、活動度及愈合情況恢復的唯一影響因素,還可能與其他多種因素相關[5, 33-34],如后期的鍛煉方式、鍛煉強度、局部的病理特征、術前病程、年齡等。因此在臨床指導中還應綜合考量患者的整體特征,以此來制定個性化的康復指導方案。

3.3 局限性及啟示 本次研究只納入了中、英文兩種語種,使納入研究的方法學存在不同程度的局限性;所納入的9篇文章的總體質量中等,且有些指標因評估工具不同無法將數據合并進行Meta分析,使得Meta分析的規模受到限制;另外所納入的研究雖均在關節鏡下進行,但手術醫師在術中的修復技術存在的差異,如縫合方式的選擇等,也會影響到術后康復進程;肩袖修補術后康復的整體原則是由被動訓練,逐漸過渡至主動訓練、肌力訓練,最后恢復至正常功能狀態,但每階段的具體動作目前尚無統一的規范,醫師在遵循訓練原則的前提下多是按照自身經驗對患者進行每一階段的動作指導和干預,這在一定程度上會對術后療效產生影響。盡管本研究均采用了隨機效應模型,但對此次分析結果應持謹慎態度,并期待今后開展更多大樣本、高質量的臨床隨機對照試驗。