半浸泡混凝土中Na2SO4溶液傳輸過程

劉贊群, 裴 敏, 劉 厚, 張豐燕, 朱嘉慧

(1.中南大學 土木工程學院, 湖南 長沙 410075; 2.湖南省產商品質量監督檢驗研究院, 湖南 長沙 410075)

混凝土鹽結晶破壞是指發生在混凝土構件水分蒸發區,類似其他多孔材料鹽風化破壞的混凝土劣化現象[1-2],位于中國西部地區富含硫酸鹽的地下水和土壤中的橋墩、隧道和水渠等構件受這種破壞影響最常見且最嚴重[3].為引起學術界和工程界的重視,美國混凝土協會(ACI)規范[4]將混凝土物理侵蝕破壞(physical salt attack,PSA)單獨成章,并著重討論了混凝土硫酸鹽結晶破壞的特點和機理.然而,當硫酸鹽攻擊混凝土時,其破壞機理依然存疑[5].一種觀點認為是硫酸鹽侵蝕產生的物理鹽結晶對混凝土造成破壞[6-7];另一種觀點表明,硫酸鹽的化學侵蝕破壞仍然是導致混凝土水分蒸發區惡化的原因[8-10],因為當受到硫酸鹽(如Na2SO4和MgSO4)侵害時,在被破壞的混凝土中可以清晰地發現化學侵蝕產物(如AFt和石膏)[11-12].

然而,不論混凝土水分蒸發區的破壞機理是化學侵蝕還是物理鹽結晶,這2種破壞機理都由混凝土內部硫酸鹽溶液的傳輸過程決定.當多孔材料半浸泡在鹽溶液中時,燈芯效應是鹽溶液在多孔材料中的傳輸機理,其包括毛細吸附和水分蒸發2個過程:溶液通過毛細吸附進入材料內,上升至暴露于空氣中的部分,形成水膜區和水分蒸發區[13];水分在蒸發區中蒸發,使蒸發區內部的溶液溶度升高.當水分蒸發速率大于溶液毛細吸附上升速率時,就會在蒸發區內部形成干濕界面,界面處鹽溶液達到過飽和,產生結晶膨脹,導致其剝落膨脹破壞;當水分蒸發速率小于溶液毛細吸附上升速率時,干濕界面形成在蒸發區的表面,只產生表面結晶現象,對材料沒有破壞作用[14-15].燈芯效應產生過程受多孔材料孔隙結構、外部環境相對濕度、鹽溶液濃度等因素的影響[16-17],通常用水分蒸發速率來表征燈芯效應的傳輸特征,當環境相對濕度越小、鹽溶液濃度越大時,材料水分蒸發速率越大[18-20].

因此,研究半浸泡混凝土中硫酸鹽溶液的傳輸

過程,探究其是否符合多孔材料鹽溶液燈芯效應傳輸的基本特征,從引起混凝土水分蒸發區破壞的內在原因來分析其真正的破壞機理很有必要.如果試驗結果符合燈芯效應傳輸原理,就能證明混凝土水分蒸發區的破壞機理是物理鹽結晶破壞;如果不符合燈芯效應傳輸原理,混凝土水分蒸發區的破壞機理就是化學侵蝕破壞.

根據混凝土與硫酸鹽環境相互接觸的關系,可以將其大致分成內外半浸泡方式(如隧道襯砌混凝土)和上下半浸泡方式(如橋墩)2類.本文將主要針對內外半浸泡方式,研究混凝土水灰比、Na2SO4溶液質量分數和外界環境相對濕度這3個主要因素對混凝土中鹽溶液傳輸特征的影響.

1 試驗

1.1 試驗裝置

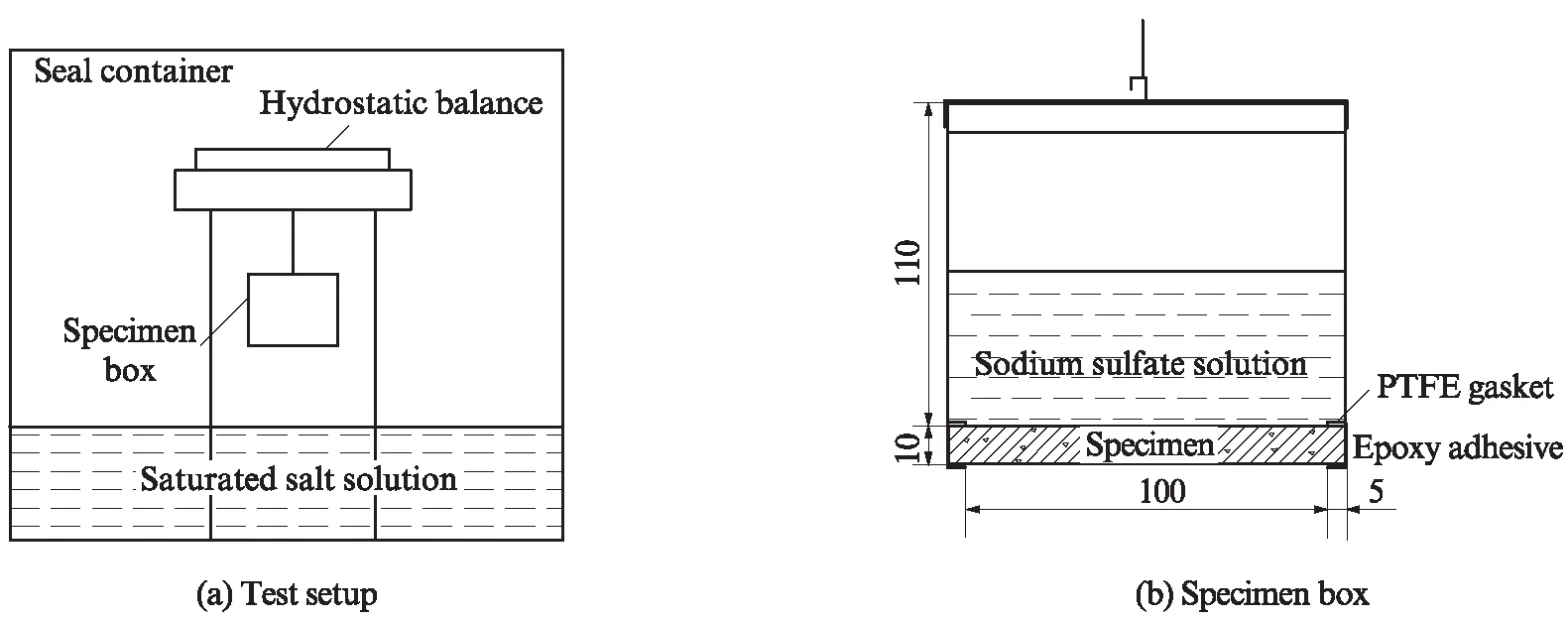

在文獻[18]的基礎上,設計了一種模擬混凝土內鹽溶液燈芯效應傳輸的裝置,裝置示意圖見圖1.該裝置分為試件盒、環境箱(用有機玻璃密封制作而成)和靜水天平3部分.

試驗前,用環氧樹脂將混凝土圓盤試件固定在試件盒下端,使圓盤試件表面與試件盒下邊處于同一平面(見圖1(b)),然后裝入200g硫酸鹽溶液,以模擬上部為Na2SO4溶液,下部與空氣直接接觸的內外半浸泡方式.固定試驗環境溫度為(20±2)℃,在環境箱內配制不同過飽和鹽溶液以獲得不同的環境相對濕度(RH):飽和氯化鈉溶液控制環境相對濕度RH=75%、飽和硝酸鎂溶液控制環境相對濕度 RH=55%、飽和氯化鎂溶液控制環境濕度RH=35%.靜水天平由上海舜宇恒平科學儀器有限公司生產,31002型,測量精度為0.001g,量程為5000g,可實時無線采集數據.

圖1 試驗裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of test setup(size:mm)

用靜水天平測量試件盒的質量變化,則固定時間段內試件盒的水分蒸發速率為:

(1)

式中:Mtn、Mtn+1分別為tn、tn+1時刻的試件盒質量,g;vt為tn至tn+1時間段(固定為50h)內試件盒的水分蒸發平均速率.

1.2 原材料及配合比

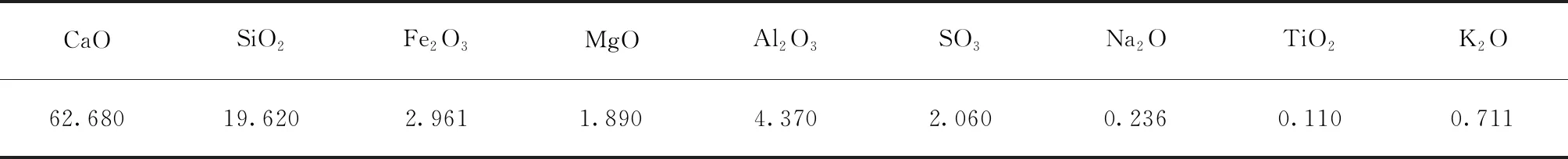

水泥采用符合GB 8076—2008《混凝土外加劑》標準的專用基準水泥,其化學組成見表1;砂采用ISO標準砂;骨料采用粒徑5~10mm的碎石,清洗干凈;拌和水和配制溶液用水為自來水.試驗采用的六水合氯化鎂、六水合硝酸鎂、無水氯化鈉和無水硫酸鈉均為分析純藥品.

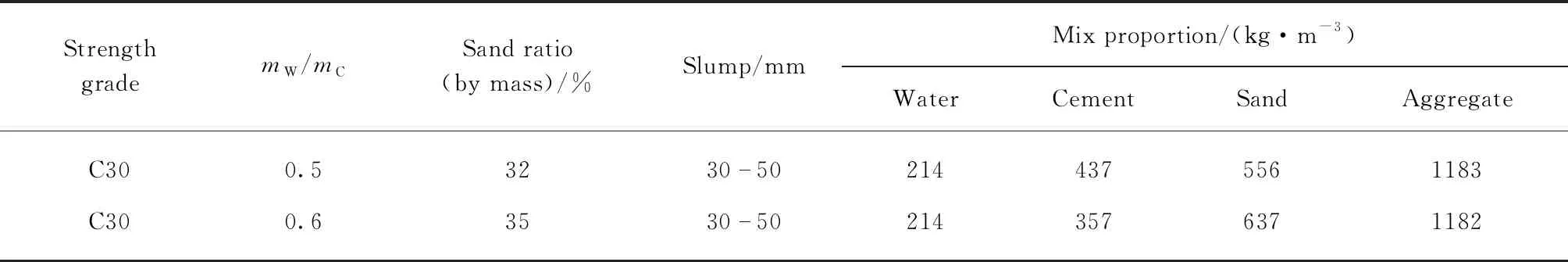

混凝土配合比見表2.

表1 水泥化學組成

表2 混凝土配合比設計

1.3 試件成型

用外徑110mm、高度45mm的PVC管為模具,底部用防水塑料膜和透明膠布封底.將攪拌均勻的混凝土澆筑于模具內并充分振搗,然后馬上用塑料薄膜密封頂部,放置在(20±3)℃、相對濕度大于90%的養護室中帶模具養護28d.為了保持試件的勻質性,選用粒徑為5~10mm的粗骨料,避免在切割后不會因為骨料粒徑過大而在圓盤上出現骨料分布不均的情況(由圖2可見,混凝土中的骨料分布均勻).每種配合比均成型3個圓柱體試件.用切割機將3個圓柱體試件各切成4片高度為(11±1)mm、直徑為100mm的混凝土圓盤,丟棄兩端圓盤后,從剩余6片中挑選骨料分布較為均勻的圓盤作為測試用試件,將其放入裝有硅膠的干燥器中,密封抽真空;干燥7d后取出.用環氧樹脂將干燥圓盤試件固定在試件盒中,確保溶液不滲漏.向試件盒內裝入200g Na2SO4溶液后,用凡士林和螺絲固定和密封試件盒蓋板.

圖2 混凝土圓盤試件Fig.2 Concrete disk specimen

1.4 試驗過程

(1)將裝有試件和Na2SO4溶液的試件盒掛在靜水天平上,靜水天平通過無線發射器與電腦數據采集系統連接,開始測試整個試件盒的質量變化;連續測試1050h后,終止試驗.

(2)將試件盒從環境箱中取出,輕輕敲出其中的圓盤,將其干切割成4等份;任取1/4圓盤,采用蘇州紐邁分析股份有限公司生產的MicroMR12-025V型核磁共振儀(共振頻率為11.854MHz,磁體溫度范圍為(35.00±0.02)℃,用真空飽和裝置對樣品進行飽水)測試其孔隙率;取另外1/4圓盤,敲碎、過篩,去掉骨料和砂后,采用D/max-Ⅲ型XRD分析儀對磨細水泥漿體進行產物分析.

1.5 試驗方案

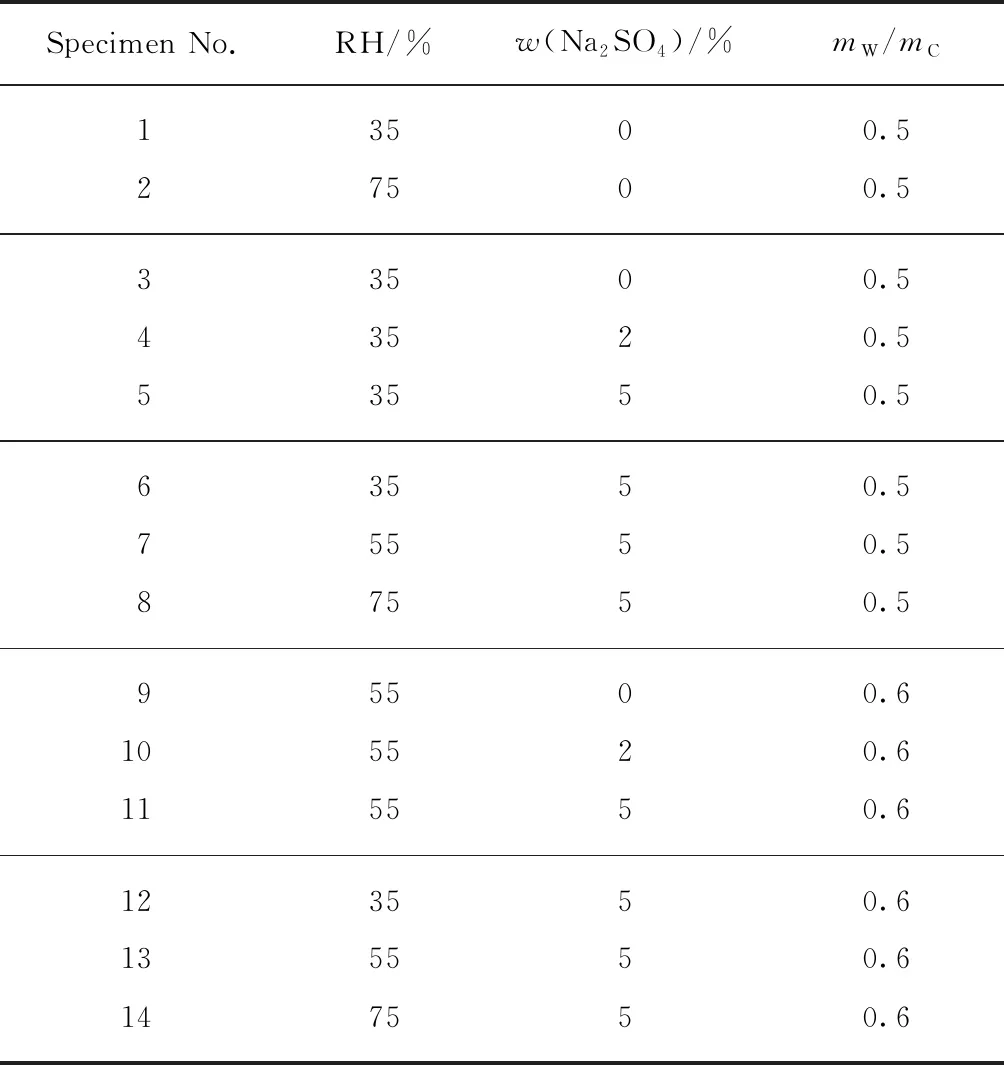

研究了環境相對濕度RH、Na2SO4溶液質量分數w(Na2SO4)和水灰比mW/mC對試件水分蒸發速率的影響,試驗方案見表3.

表3 試驗設計方案

2 結果與討論

試驗發現,連續測試1050h后,整個試件的水分蒸發速率趨于穩定.與試驗前相比,試件盒內部液體高度略有降低,而試件底端表面干燥無結晶,取下的薄片形貌完整,無明顯的表觀破壞.

2.1 蒸發速率

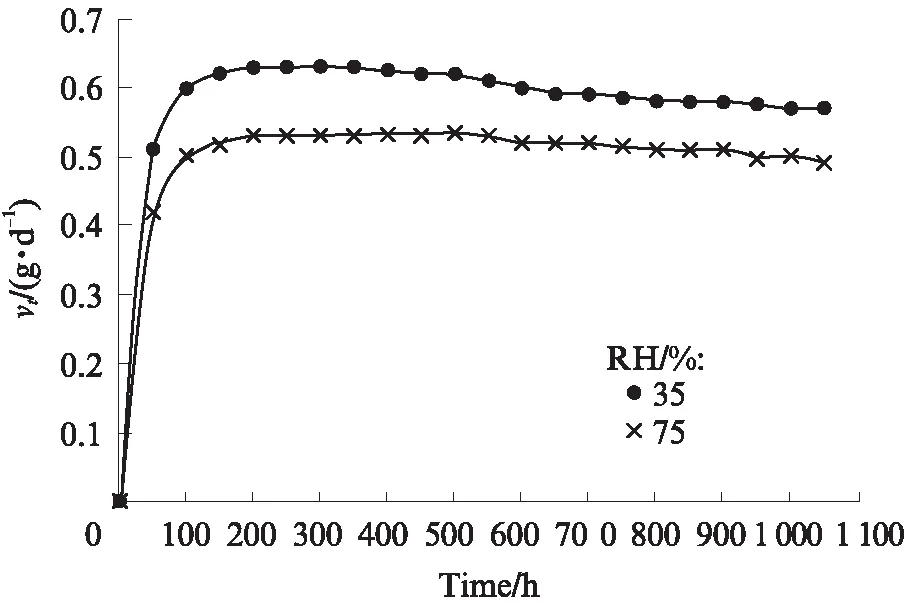

圖3是純水(Na2SO4溶液質量分數為0%)條件下,水灰比為0.5的混凝土試件在環境相對濕度分別為35%、75%時的水分蒸發速率.由圖3可見:

圖3 純水(w(Na2SO4)=0%)條件下,環境相對濕度對水灰比0.5混凝土水分蒸發速率的影響Fig.3 Influence of RH on evaporation rate of concrete exposed to pure water(w(Na2SO4)=0%) under 0.5 water-cement ratio

(1)試件初始狀態干燥,隨著水分在孔隙中的滲透量增加,其蒸發速率也從零開始逐漸增加;水分蒸發速率在前100h內迅速達到最大值,之后保持穩定,且有緩和下降趨勢,這應該是混凝土進一步水化,導致其孔徑減小,水分蒸發速率降低所致.

(2)環境相對濕度越大,水分蒸發速率越小.

圖4為Na2SO4質量分數為5%條件下,不同水灰比和環境相對濕度對混凝土試件水分蒸發速率的影響.由圖4可見:

圖4 Na2SO4質量分數為5%條件下,水灰比和環境相對濕度對混凝土水分蒸發速率的影響Fig.4 Influence of water-cement ratio and RH on evaporation rate of concrete exposed to solution(w(Na2SO4)=5%)

(1)與圖3曲線相比,圖4的顯著特征是水分蒸發速率達到峰值后迅速下降,這表明混凝土內部的孔隙結構已經發生明顯改變.而引起混凝土孔隙結構改變的原因只有2種可能:Na2SO4鹽結晶破壞和Na2SO4化學侵蝕破壞.如果是鹽結晶破壞,會導致混凝土中孔徑增大,孔隙率增大,連通孔增加[13,15],水分蒸發速率應該是增大而不是降低;如果是化學侵蝕破壞,就會生成化學侵蝕產物,細化與填充孔隙結構,從而使水分蒸發速率降低.從圖4中水分蒸發速率的變化規律可知,混凝土中孔隙結構發生改變的原因應該是發生了化學侵蝕破壞.

(2)與水灰比為0.5的混凝土水分蒸發速率相比,水灰比為0.6的混凝土水分蒸發速率較大,并且在達到峰值后的下降速率顯著較大,這說明混凝土水灰比越大,在Na2SO4侵蝕過程中的孔隙結構變化越明顯.

(3)環境相對濕度越大,混凝土水分蒸發速率越小.

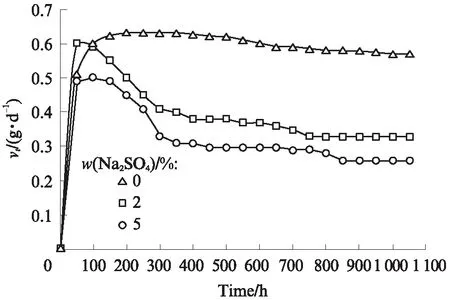

不同質量分數的Na2SO4溶液對混凝土水分蒸發速率的影響如圖5、6所示.由圖5、6可見:與純水中的試件相比,受質量分數為2%、5%Na2SO4溶液侵蝕的試件其水分蒸發速率峰值較低,水分蒸發速率下降時間較早;當水分蒸發速率達到峰值后即顯著下降,且Na2SO4溶液質量分數越大,試件的水分蒸發速率越低.試驗結果表明,孔隙中的化學反應在Na2SO4溶液浸泡開始時就已經開始,Na2SO4溶液質量分數越大,對孔隙的堵塞作用越大.

圖5 環境相對濕度為35%條件下,Na2SO4溶液質量分數對水灰比0.5混凝土水分蒸發速率的影響Fig.5 Influence of w(Na2SO4) on the evaporation rate of concrete with 0.5 water -cement ratio under RH is 35%

圖6 環境相對濕度為55%條件下,Na2SO4溶液質量分數對水灰比0.6混凝土水分蒸發速率的影響Fig.6 Influence of w(Na2SO4) on the evaporation rate of concrete with 0.6 water-cement ratio under RH is 55%

2.2 核磁共振孔隙結構分析

顯然,混凝土水分蒸發速率發生變化的原因是因為混凝土內部的孔隙結構發生了變化.為了分析半浸泡混凝土水分蒸發區中水分蒸發速率發生變化的內在原因,通過低場核磁共振試驗測試了侵蝕1000h 后,表3中第3組和第6~11組混凝土試件的孔隙結構.

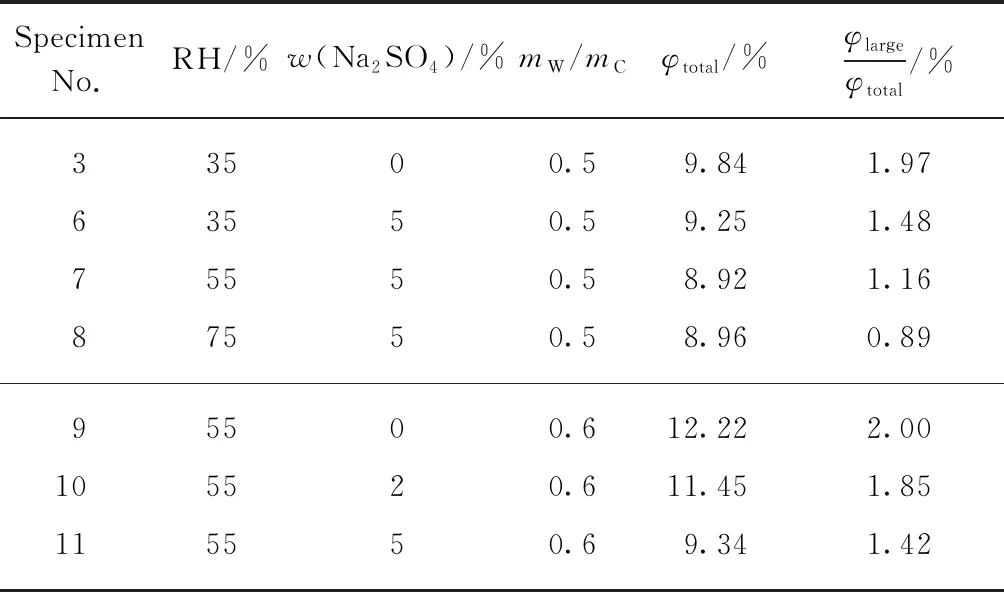

Rahmande模型[21]認為,只有孔徑超過120~160nm且連續的孔隙才會發生滲透,因此可以假設孔徑大于160nm的孔隙全部是連通孔隙.根據核磁共振測試結果,統計了各組混凝土中孔徑大于160nm 的連通孔隙百分比φlarge/φtotal和總孔隙率φtotal,結果見表4.

由表4可見:

(1)當混凝土試件水灰比為0.5時,與純水相比,質量分數為5%的Na2SO4溶液使混凝土孔隙率降低,大孔比例(孔徑大于160nm)降低,孔徑細化;當混凝土試件水灰比為0.6時,與純水相比,Na2SO4溶液質量分數越大,混凝土孔隙率越低,大孔比例越低.這說明混凝土并沒有發生鹽結晶破壞,如果產生鹽結晶膨脹,應該是孔徑增大、孔隙率增大.

表4 孔隙結構核磁共振測試結果

(2)環境相對濕度對多孔材料產生鹽結晶破壞的影響特點是[14-15]:環境相對濕度越大,材料水分蒸發越慢,水分蒸發速率越低,從而越難在材料內形成干濕界面過飽和濃度區并產生鹽結晶,鹽結晶破壞程度越小.而本試驗中環境相對濕度越大,混凝土水分蒸發速率越小的原因是:浸泡過程中由于混凝土孔隙率降低,大孔比例降低,從而阻礙了水分的蒸發.因此,本試驗結果不符合燈芯效應的傳輸原理.

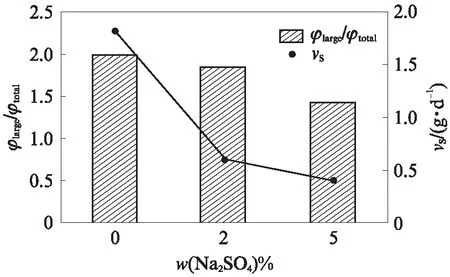

(3)將表4中連通孔隙百分比φlarge/φtotal和侵蝕后期的穩定水分蒸發速率vS繪制成關系圖(見圖7),可直觀看出各試件的穩定水分蒸發速率與試件中孔徑大于160nm的大孔比例正相關,說明水分蒸發速率的減小是因為連通孔隙數量(面積)減少所致.

圖7 混凝土試件(RH=55%,mW/mC=0.6)在不同Na2SO4溶液質量分數下連通孔隙百分比與穩定水分蒸發速率的對應關系Fig.7 Corresponding relationship between φlarge/φtotal and vS of concrete(RH=5%, mW/mC=0.6) under different w(Na2SO4)

綜合上述半浸泡混凝土宏觀水分蒸發速率和內部孔隙結構變化的試驗結果可以發現,半浸泡混凝土中Na2SO4溶液傳輸過程并不符合多孔材料中鹽溶液燈芯效應傳輸的基本特征,主要表現在兩方面:(1)Na2SO4溶液質量分數越大,侵蝕后的混凝土孔隙率越低,大孔比例越低,從而使其水分蒸發速率降低;(2)環境相對濕度越大,侵蝕后的混凝土孔隙率越低,大孔比例越低,從而使其水分蒸發速率降低.

當混凝土半浸泡在Na2SO4溶液中時,引起混凝土水分蒸發區內部孔隙結構變化的原因為物理鹽結晶破壞和化學侵蝕破壞.既然半浸泡混凝土中Na2SO4溶液的傳輸過程不符合多孔材料中鹽溶液燈芯效應傳輸的基本特征,說明在混凝土內并沒有發生物理鹽結晶破壞,而是發生了化學侵蝕破壞.為了證明這一論點,就要證明在半浸泡混凝土中生成了化學侵蝕產物.因此,下面將通過X射線衍射(XRD)分析,檢驗混凝土中的化學侵蝕產物.

2.3 XRD產物分析

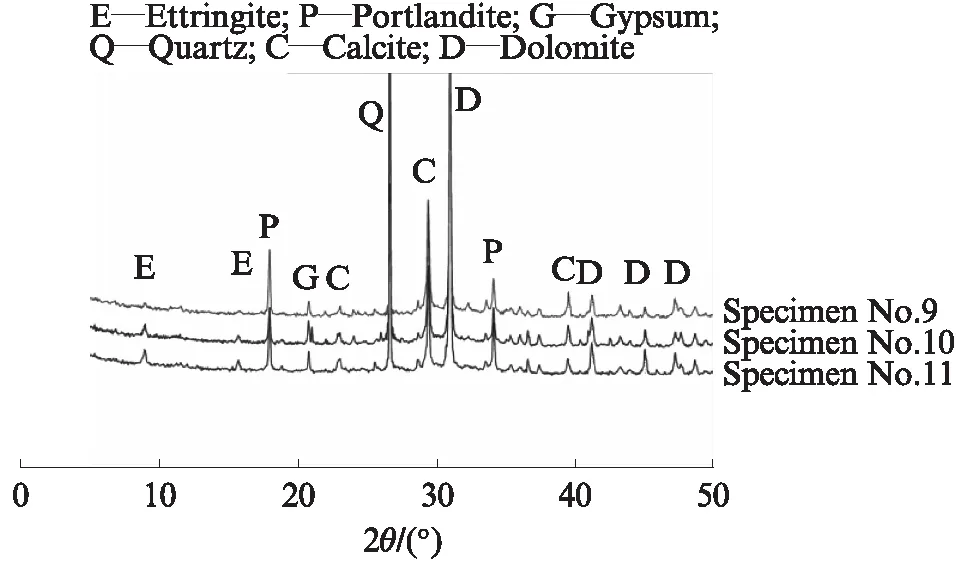

分別選取第9~11組混凝土試件中的磨細水泥漿樣品進行XRD分析,測試結果見圖8.

圖8 第9~11組樣品的XRD圖譜Fig.8 XRD patterns of specimen No.9-11

XRD分析樣品雖然除掉了粗骨料和細骨料,但畢竟不是純的水泥漿,其衍射峰的高低不能精確表示產物生成量的多少,但能根據其峰值高低進行對比分析.圖8中第9組樣品取自于半浸泡在純水中的試件,其XRD圖譜中也有一定的鈣礬石峰,這是因為配制混凝土的水泥含有4.37%的Al2O3和2.06%的SO3,在水泥水化過程中有一定量的鈣礬石生成.第10、11組樣品的XRD圖譜中出現了較強的鈣礬石衍射峰,這說明半浸泡在Na2SO4溶液中的混凝土發生了化學侵蝕,主要生成了鈣礬石和微量石膏等化學侵蝕產物;生成的化學侵蝕產物填充在孔隙中,使孔徑細化、孔隙率降低,從而降低了水分蒸發速率.Na2SO4溶液質量分數越大,化學反應速率越快,侵蝕產物越多,水分蒸發速率降低得越明顯.當外界相對濕度增高時,混凝土內質量分數較高的Na2SO4溶液區范圍將增大[14-15],發生化學反應的范圍也增大,從而使其孔隙率降低,大孔比例降低,水分蒸發速率降低,這與文獻[13]中的試驗結果一致,即:環境相對濕度越大,半浸泡混凝土中水分蒸發區破壞范圍越大.

如前所述,燈芯效應是多孔材料鹽風化破壞產生的內在原因,多孔材料鹽風化是多孔材料鹽結晶破壞中的一種常見情況(干縮循環也可以發生鹽結晶).當多孔材料半浸泡在鹽溶液中時,蒸發區內部發生鹽結晶,產生鹽結晶破壞.而多孔材料內部產生鹽結晶破壞的前提是多孔材料與鹽溶液之間是一種惰性關系[22],那么燈芯效應發生的前提也應該是多孔材料與鹽溶液之間是一種惰性關系.在本文中,為了試驗需要,將試件放置在了一個密封容器中,容器中空氣少,混凝土受碳化作用弱.在實際工程中,混凝土受碳化作用,在內外半浸泡方式(如隧道襯砌混凝土)下,當硫酸鹽溶液從混凝土內部滲透至混凝土外部時,才會在惰性的碳化混凝土表層內產生鹽結晶破壞[23-24].因此,本文研究結果證明了在內外半浸泡方式下,在混凝土受硫酸鹽影響的過程中,其破壞機理更側重于化學侵蝕破壞.

3 結論

(1)半浸泡混凝土中硫酸鈉溶液的傳輸特點是:混凝土半浸泡在Na2SO4溶液中,水分蒸發速率先增大、達到峰值后下降;外界環境相對濕度降低、混凝土水灰比增大時,隨著鹽溶液質量分數的增大,混凝土孔隙率下降、孔徑細化,水分蒸發速率降低.這些結果不符合多孔材料鹽結晶產生的內在機理——燈芯效應的傳輸原理.

(2)導致半浸泡混凝土水分蒸發速率隨時間延長、環境相對濕度降低、水灰比增大、鹽溶液質量分數增大而降低的原因是:在混凝土中發生了化學侵蝕破壞,生成鈣礬石和石膏等產物,從而使孔徑細化、孔隙率降低,水分蒸發受到阻礙.

(3)鹽溶液質量分數越大,化學反應程度越大,混凝土水分蒸發受到的阻礙作用越嚴重,水分蒸發速率越低;環境相對濕度越大,混凝土中的化學反應范圍越大,水分蒸發受到的阻礙作用越嚴重,水分蒸發速率也越低.