鑒江干流枯水期水量調度前后流量變化分析

劉家福,盧建彬

(廣東省水文局茂名水文分局,廣東 茂名 525099)

1 概述

鑒江是茂名、湛江兩市主要的生活、生產用水水源。為了加強鑒江流域水資源統一調配和管理,確保流域供水安全,促進地方經濟社會可持續發展[1],2010年3月,省政府頒布了《廣東省鑒江流域水資源分配方案》(以下簡稱《分水方案》),對茂名、湛江兩市的取用水量進行了具體的分配,以及對重點控制斷面的最小下泄流量、水質控制目標和重要調蓄工程進行了規定和要求。自2010年10月起鑒江流域枯水期水量調度開始實施,至今已經歷了十周年,經受了豐、平、枯來水年的考驗。本文主要從高州、化州水文站等鑒江干流流量控制站枯水期平均流量、月均流量、日均流量及達標天數,枯水徑流占全年百分比、枯水典型年等方面分析,通過對照水量調度實施前后10a的枯水期流量的變化,說明調度實施后所取得的效果。

2 流域概況

鑒江是發源于茂名市信宜東鎮莊垌虎豹坑,由北向南流經信宜、高州、化州、吳川等地,至湛江坡頭區匯入南海。鑒江流域面積為9 464 km2,干流全長為231 km,多年平均年降雨量為1 965 mm(統計時間:1990.4—2020.3水文年),枯水期降雨量為324 mm,約占年量的17%。鑒江流域北部和東部為高山地區,西部中部為丘陵臺地,中下游沿岸為平原。鑒江流域支流眾多,主要支流有羅江、曹江、大井河等,集雨面積大于100 km2的河流有17條[2]。鑒江干流設有高州、化州水文站(以下簡稱高州站、化州站),其中高州站1946年設立,控制面積為2 905 km2,化州站1954年設立,控制面積為6 151 km2。1953年在支流羅江設立合江水文站,控制面積為1 905 km2。鑒江流域水系及水文站點分布詳見圖1。

1960年前后,流域內建成良德、石骨2座大型水庫(合稱高州水庫),以及建有尚文、高城、龍灣、寶樹、長灣河、大賢、茂化等7座中型水庫。干流自上而下建有大坡山、秧地坡、紅荔、南盛、江邊村、高嶺、積美、吳陽、鑒江供水樞紐等梯級攔河壩。

高州水庫控制面積為1 003 km2,總庫容為12.8億m3,正常蓄水位為89 m,汛限水位為85 m。經除險加固,2016年起水庫汛限水位由原來85 m提高至87 m。高州水庫占高州站以上流域面積的35%,是實現鑒江《分水方案》唯一的大型骨干調蓄工程,目前汛限水位87 m,仍屬于年調節水庫。

3 枯水期水量調度前后流量變化分析

3.1 基本情況

鑒江流域枯水期水量調度對控制斷面最小控制流量要求如下:高州站10—12月的流量要達35 m3/s,1—3月的流量要達25 m3/s;合江站10—3月的流量要達15 m3/s;化州站10—3月的流量要達25 m3/s[3]。枯水期通過高州水庫的蓄放水進行水量調節,盡可能使下游各斷面流量達到最小流量要求,以保障流域內的用水需求。

3.2 日均流量變化

高州水庫的水量調控主要影響鑒江干流的高州、化州站,羅江合江站上游無大的調控蓄水工程。下面從枯水期平均流量、枯水期徑流占全年百分比、日均流量達標天數、達標率、最小日均流量等幾個指標對高州、化州站進行調度前后10 a的分析對照[4]。

由表1可知,高州站調度后10 a枯水期平均流量為56.2 m3/s,比前10 a增加24%;調度后10 a的達標率為96%,比調度前10 a提高20%;調度后最小日均流量為15.0 m3/s,比前10 a增加61%。枯水期徑流量占年徑流量百分比也明顯提高,調度前10 a為30%,調度后10 a達34%。

表1 控制站調度前后特征值統計

化州站調度后10 a枯水期平均流量為101 m3/s,比前10 a增加23%;調度后10 a的達標率為99.9%,比調度前10 a提高1.4%;調度后最小日均流量為24.4 m3/s,比前10 a增加64%。枯水期徑流量占年徑流量百分比也明顯提高,前10 a為24%,調度后10 a達28%。

由上可知,實施調度后,高州、化州站的枯水期平均流量、枯水期徑流占全年百分比、日均流量達標天數、達標率以及最小日均流量等指標都明顯增加或提高,調度效果顯著。

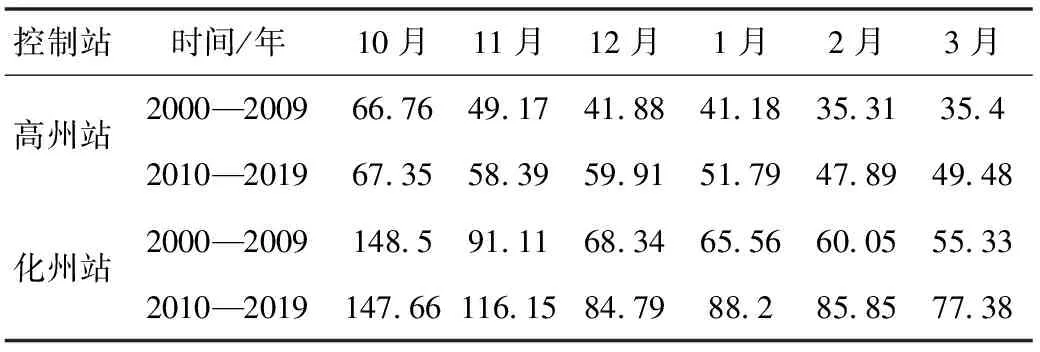

3.3 月均流量變化

由表2可知,高州站調度后10 a的10月平均流量與調度前10 a同期接近,調度后10 a的11—3月平均流量比調度前10 a同期偏多9.2~18 m3/s。化州站調度后10 a的10月平均流量與調度前10 a平均流量接近,調度后10 a的11—3月平均流量比調度前10 a同期偏多16.5~25.8 m3/s。

表2 控制站枯水期月均流量對照 m3/s

由上可知,實施調度后,高州、化州站的枯水期月均平均流量均有所增加,特別12月至來年3月流量增加明顯,有效保障了農業春耕用水。

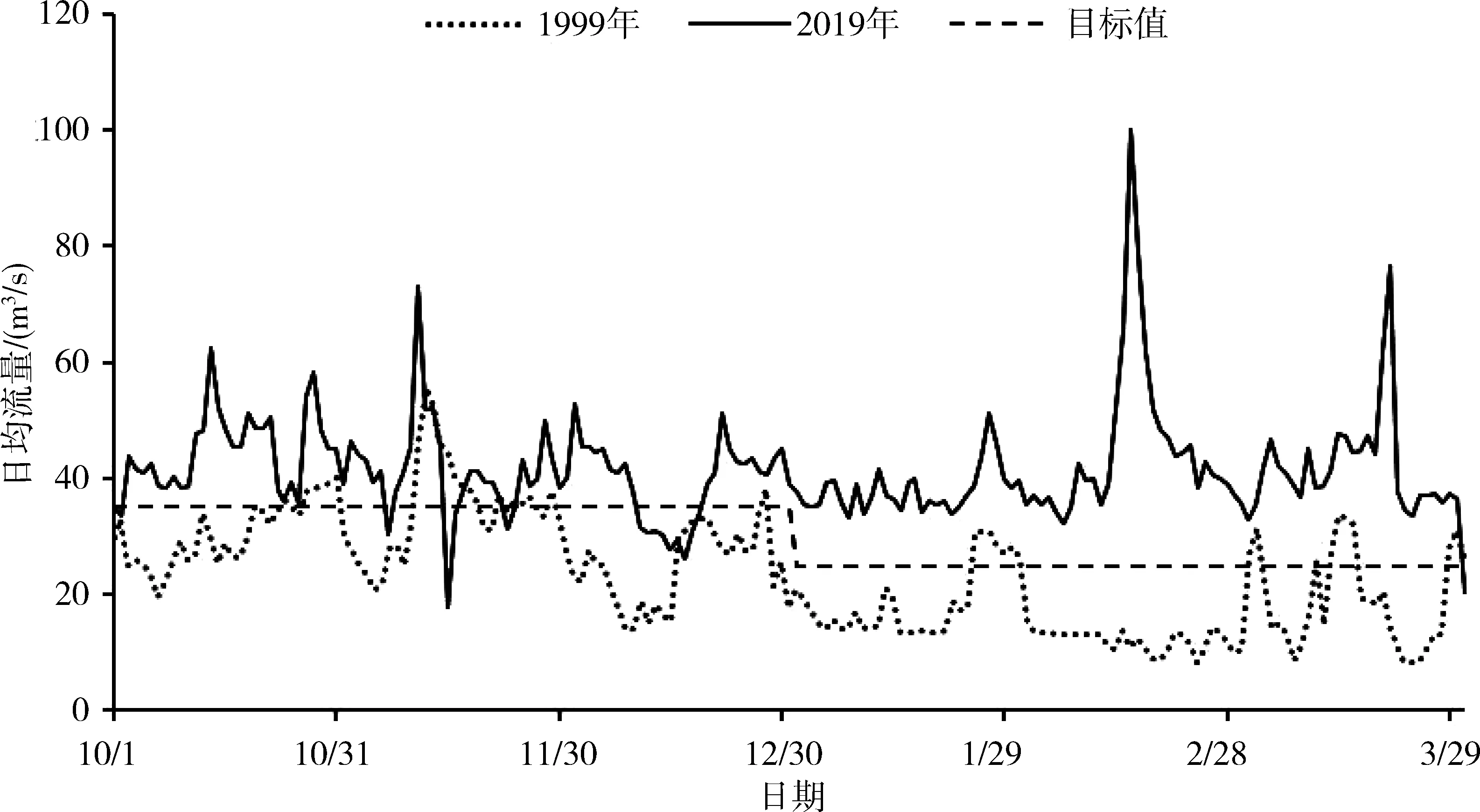

3.4 枯水典型年變化

鑒江流域2019年平均降雨量為1 661 mm,比歷史特枯年份1999年1 408 mm多253 mm,其中3—5月累計偏多369 mm,6月后各月降雨非常相似和接近。2019年枯水期降雨量為227 mm,與1999年211 mm的同期值接近,2019年9月至次年3月連續7個月累計降雨量為266 mm,與1999年255 mm的同期值也很接近。由表3可知,在2019年10月至2020年3月的調度期內,高州站流量達標天數168 d,比1999年達標天數40 d多128 d,達標率由22%提高到92%;化州站流量達標天數181 d,比1999年達標天數98 d多83 d,達標率由54%提高到99.5%。由圖2~3可知,高州、化州站1999年枯水徑流呈明顯下降趨勢,2019年枯水徑流過程非常平穩,由此可見,實施水量調度后,通過科學調度,對鑒江干流的枯水流量提升效果明顯,有效保證鑒江流域的供水安全。

表3 控制站枯水典型年特征值對比

圖2 高州站枯水典型年流量過程線示意

圖3 化州站枯水典型年流量過程線示意

4 流域流量控制站代表性分析

秧地坡攔河壩、河西、江口門3個斷面是《分水方案》的重要控制斷面,由于該斷面處尚未設有流量控制站,在開展鑒江枯水期水量調度時分別采用高州站、合江站、化州站3個水文站斷面流量給予代替。現通過上下游水量平衡原理(區間小規模的引用水、水量蒸發和攔河壩等輕微影響不作考慮),進行還原推算秧地坡攔河壩、河西、江口門3個斷面在實施調度后各年的逐日平均流量,統計其流量不達標的天數,并與現行采用的高州站、合江站、化州站3個代替站的分析結果進行對照,分析其代表性。

秧地坡攔河壩位于高州站上游約5 km處,控制面積2 848 km2,秧地坡渠道渠首位于攔河壩左岸,最近10 a枯水期平均引水流量為3.24 m3/s。還原公式:秧地坡攔河壩流量=秧地坡渠道引水流量+高州站流量。由表4可知,還原后的秧地坡攔河壩斷面比高州站斷面的流量不達標天數由79 d減少到33 d,減少了46 d,用高州站流量代替秧地坡攔河壩斷面流量,能滿足要求。

表4 代表站還原前后不達標天數變化對比 d

江口門斷面位于高嶺攔河壩下游約10.5 km,化州站下游約19.6 km處,江口門控制面積為6 270 km2,化州站控制面積為6 151 km2,區間有高嶺攔河鑒西總干渠引水。2019年10月至2020年3月鑒西總干渠各月取水平均流量為3.36~5.56 m3/s,枯水期平均為4.33 m3/s。還原公式:江口門流量=化州站流量-鑒西總干渠引水流量(取5.56最大值參加計算)。由表4可知,還原后的江口門斷面比化州站斷面的流量不達標天數由2 d增加到20 d,增加了18 d,其中2017年、2019年不達標均增加7 d,其該年達標率仍達95.6%,用化州水文站流量代替江口門(市界)流量,基本能滿足要求。

河西斷面位于羅江出口處,控制面積為2 629 km2,合江水文站位于其上游45 km處,控制面積為1 905 km2,區間有中垌水、官橋河、石灣河等100 km2以上的支流加入,區間面積為724 km2,化州市城區生活用水在羅江出口上游2.3 km處取水,近年取水流量約為0.95 m3/s,除此之外區間無別的較大的引水提水工程。還原公式:河西流量=合江站流量+合江至河西區間來水-化州城區生活用水。合江至河西區間面積占高州、合江至化州站區間面積的54%,化州站區間流量=化州站流量+工業渠引水量+農業渠引水量-高州站流量-合江站流量。由表4可知,還原后的河西斷面比合江站斷面的流量不達標天數由99 d減少到50 d,減少了49 d,用合江站流量代替河西斷面流量,能滿足要求。

5 結語

通過上述對鑒江干流流量控制站最近20 a的枯水期流量變化進行對比分析,無論是月均流量、日均流量、最小日均流量,以及枯水徑流占全年百分比等指標都得到明顯增加或提高,這充分說明鑒江流域的水資源統一管理、科學調度工作日趨完善,并取得了較好的效果。

1)為了進一步確保鑒江流域的防洪和供水安全,建議鑒江流域水量調度由目前的枯水期調度擴展至全年水量調度。

2)鑒于市界流量控制斷面的重要性,建議盡快在江口門市界斷面處建立在線流量監控站,并在鑒西總干渠設立在線流量監測站,以便更準確、全面地掌握市界流量數據。

3)高州水庫是鑒江流域目前唯一的大型骨干調蓄工程,在保障鑒江流域防洪和水資源調度中發揮了極其重要的作用。目前水庫汛限水位為87 m,仍屬于年調節水庫,建議盡快將高州水庫正常蓄水位恢復至89 m,以發揮更大的作用。