大生三廠與青龍港保坍

◎李元沖

(江蘇海門226100)

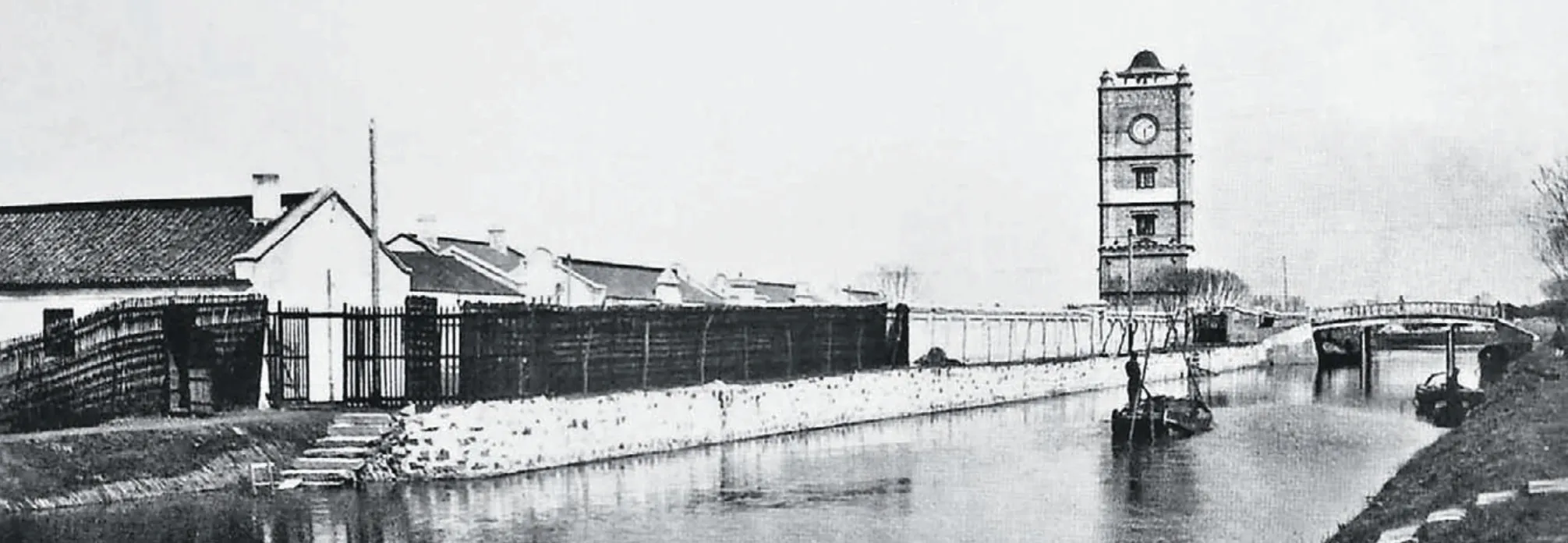

新中國初期的大生三廠

海門地處長江最下游,歷來漲坍時有發生。20世紀50年代初,因長江主泓道改從崇明島北側入海,使崇明島對岸的海門縣沿江嚴重坍塌,在海門40多公里長的長江沿線上,1949—1953年共坍毀土地82157畝,平均坍蝕2500米,最嚴重地段坍蝕5670米。海門沿江的宋季港、圩角港、太平港等港口先后坍沒,地處海門沿江中部的青龍港也受到入海江水的迎溜頂沖,坍塌十分嚴重,1949—1953年共塌進約2000米,港口危在旦夕。1953年8月,海門縣政府向江蘇省人民委員會和長江水利委員會書面報告此情,并將報告抄送政務院和水利部,引起周恩來總理的高度重視。

青龍港是長江沿線百個小港口之一,新中國成立初期是海門沿江8個港口(靈甸、太平、新港、茅家、滸通、宋季、圩角和青龍)之一,年載客量僅數千人次。如此一個小港口存在的坍沒危險,卻得到總理的高度重視,其中,保護民族工業發展是最主要原因。

青龍港北側4000米處是清末民初實業家張謇于1914年創建的大生三廠,而青龍港又是大生三廠貨物和原料的重要進出港口和倉儲基地。按照20世紀50年代初的沿江坍塌情況,青龍港面臨被毀的危險,而這勢將危及民族工業的重要企業之一——大生三廠。

對于張謇創辦的大生企業,毛澤東在新中國建立初期就有過重要指示:“講到中國的民族工業有四個人不能忘記……講到輕工業,不能忘記張謇……”[1]。當時大生企業正在張謇的事業繼承人張敬禮的領導下,按照中央部署進行公私合營改革試點,是全國公私合營的首批試點單位。

張敬禮是大生企業的掌舵人,他不僅協助中國共產黨從國民黨政府手中收回大生企業資產,而且積極參與中華人民共和國的建設事業。1945年抗日戰爭勝利后,國民黨政府為搶奪勝利果實,經濟部派洪蘭友作為官股代表接收原大生企業,廠內形成以洪蘭友為代表的官股(官董)與以張敬禮為代表的商股(商董)的共權局面,張敬禮毫不示弱,嚴格控制工廠的資金和物資。1948年隨著解放戰爭的節節勝利,國民黨的屬僚們紛紛攜資外轉,洪蘭友要求張敬禮把資金轉移到臺灣地區,張敬禮拒絕按照洪蘭友的主張辦事。為了抵制國民黨政府發行的金元券和對企業的勒索,張敬禮暫將大生企業的大量外匯及物資匯(運)往香港,逗留于香港洋面。南通解放后,張敬禮為防止國民黨政府把資金和物資調往臺灣,又迅速命令船只返航,將外匯、資金、物資全部帶回南通,使大生紗廠在新中國初期正常生產,也使其繼續保持著在全國紡織工業中的統領地位,為當時的南通經濟發展做出卓越的貢獻。

同時,張敬禮也立即回到南通,響應政府號召,積極組織恢復生產,先后出任南通大生紡織公司經理、大達輪船公司董事長、南通師范董事會主席等職務,為南通的經濟發展盡心盡力。1949年7月,蘇北行署接收大生公司的公(官)股,并派公方代表進駐大生公司董事會,張敬禮積極配合公方代表對財務、生產情況等的監督。1952年在對資本主義工商業的社會主義改造中,張敬禮帶領大生公司率先實現公私合營,走在全國前列,他的舉動在江蘇乃至全國起到了帶頭、示范和推動作用。大生公私合營后,張敬禮出任大生企業副董事長兼總經理。在他的帶領下,生產形勢一片大好。毛澤東主席和周恩來總理還專門聽取張敬禮對大生企業合營后的情況匯報,當聽到張敬禮說“合營后生產出現了新面貌,成本降低,質量提高……合營前每件紗要用棉420斤,合營后降到380斤,這是大生歷史上沒有過的……”時,毛主席高興地說:“公私合營的優越性你是親身體會了,可以同大家多談談……你別的不要吹,這件事要大吹特吹。”[2]大生實行公私合營,企業從資本主義的私有制企業,轉變成為社會主義服務的企業,印證了毛主席說過的“在我國的條件下,用和平的方法,即用說服教育的方法,不但可以改變個體的所有制為社會主義集體所有制,而且可以改變資本主義的所有制為社會主義所有制。”[3]

因此,1953年8月,周總理看到海門縣政府的報告,顧不上當時的財政緊張,毫不遲疑立即指示水利部:“根據海門縣青龍港目前坍江情況,可在水利部批辦投資額權力范圍內先行試驗性設計施工。”[4]同年底,水利部以最大的批準權限(100億元以上需要政務院研究決定)撥款99.99億元(折合新幣99.99萬元)試辦保護青龍港的護岸工程。

根據周總理的指示,1954年3月初,長江水利委員會、江蘇省人民委員會、南通專署、海門縣政府召集有關專家進行研究論證,并成立了常設機構——長江水利委員會下游局青龍港護岸工程指揮所。指揮所根據潮汛、氣候等情況制定五期保坍工程規劃。第一期工程于3月18日開工,6月30日竣工。施工中遇到種種困難,由于風高浪急,沉排被江水沖走,一夜間岸坎猛坍20多米,但施工和設計人員克服困難,總結經驗教訓,順利完成第一期工程。1954年10月25日—12月9日進行第二期工程。1955年春進行第三期工程。三期工程共完成護岸2027米,沉排56塊,沉棍518個(根),拋石108059立方米,施工面積46424平方米。至此青龍港的坍塌得到了控制。

青龍港實現了止坍,但青龍港不是一處孤立的地方,如果周邊坍塌,青龍港仍然受害。為了擴大護岸面積必須進行第四期和第五期工程。于1955年10—12月、1956年2—7月,分別進行第四期和第五期工程。兩期工程共完成護岸1045米,沉排39塊,拋石71732立方米,施工面積65000平方米。

從此大生三廠(1966年后改名南通國棉三廠)不再受江坍的威脅,工廠得到了迅速發展,20世紀50—70年代先后投資數千萬元,引進一大批先進設備,使工廠進入了全國大中型企業的行列,成為全國工業企業500強之一。工人從新中國初期的100多人,發展到鼎盛時期的6000多人。其生產的主要產品“新星”牌細布獲國家銀質獎。2002年以后經過改制的南通國棉三廠朝著更高的目標邁進。

青龍港護岸的成功,大大加速了青龍港港口的發展,輪船年載客量從新中國初期幾千人次,到20世紀70—80年代的300多萬人次。人流帶動了物流、車流和服務業等的繁榮興旺。1999年,因航道閉塞,青龍港遷往原港口上游5公里處,更名為海太汽渡(因汽車運輸業的發展,輪船停航,改為汽渡碼頭)。但青龍港的發展沒有止步,2002年起建設成海門化工園區。