初心守智傾力國瓷

桂立新

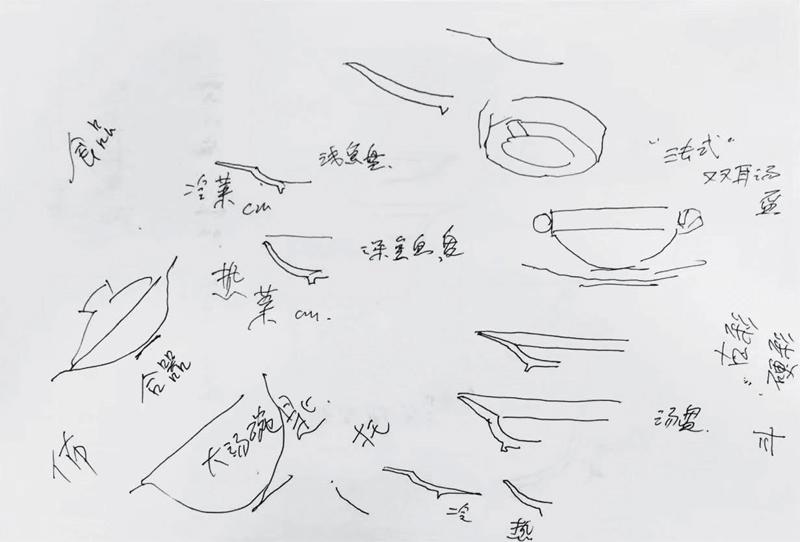

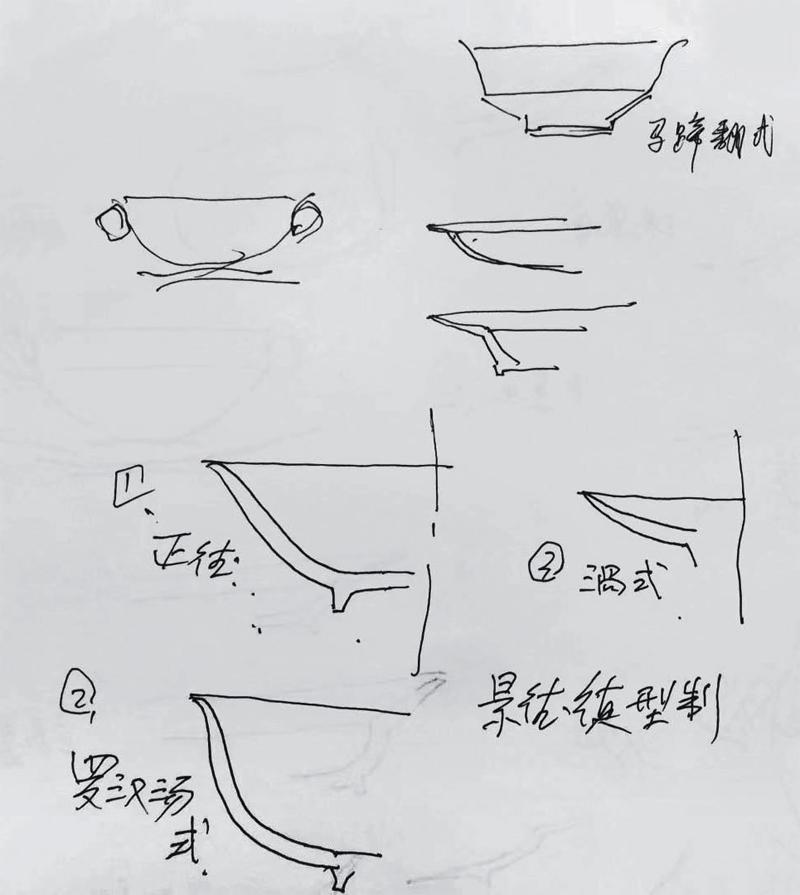

2016年7月,筆者首次到張守智先生家中拜訪,他滔滔不絕地講述建國瓷的來龍去脈,說到興起之處,還拿起白紙隨手勾畫建國瓷形制圖。

5月26日晚,伏案中忽然看到同事發(fā)的一條消息:“張守智先生千古……”驚愕之余趕緊與那位同事聯(lián)系,證實張老于當晚8時在北京中日友好醫(yī)院去世,享年88歲。懷著沉重的心情,回憶起在工作中幾次拜問的點點滴滴,一時百感交集。

初識張老

初識清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院張守智教授,緣于大名鼎鼎的“建國瓷”。2014年,清華大學(xué)藝術(shù)博物館開始籌建,筆者作為典藏部總賬人員參與清點藏品和籌備開館的前期工作,而博物館陶瓷品的主要來源,正是當年中央工藝美術(shù)學(xué)院前輩們的歷年所藏。2016年開館前夕,由于系列首展中的“思賢師心——清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院藝術(shù)大家作品展”,其中涉及展出祝大年先生主持設(shè)計的建國瓷,而張守智正是在學(xué)生時期就跟隨祝先生參加了國宴餐具的輔助工作,并赴景德鎮(zhèn)負責(zé)監(jiān)制,作為那段過往歷史的親歷者,自然成為我們這些后輩拜訪求教的最佳對象。

2016年7月下旬的某日,筆者與負責(zé)陶瓷的保管員同事登門拜訪。輕輕叩開房門,一位滿頭銀發(fā)、面容慈祥、聲音洪亮的老先生出現(xiàn)在眼前,如果不是事先知曉,完全看不出張老當時已84歲高齡。問及來意,一聽是想了解建國瓷工程,老人一下就打開了話匣子……

中華人民共和國建立之初,時任國務(wù)院副總理和中央文教委主任的郭沫若提議創(chuàng)制國家用瓷,周恩來同志批示道:“我國作為瓷器發(fā)明的陶瓷大國應(yīng)有標示新的歷史內(nèi)涵的新瓷器,要一改過去只服務(wù)于封建王朝達官貴人的狀況,而要在以后的國慶典禮時擺放在人民代表的餐桌上,成為在外交場所代表國家禮儀和氣度的裝飾陳設(shè)。”同時,周恩來還批示“由文化部負責(zé)完成建國瓷的設(shè)計任務(wù),輕工部完成建國瓷的制作任務(wù)”,建國瓷在此背景下應(yīng)運而生。

1953年國慶前夕,第一批建國瓷樣品制成,觀之光華閃動,觸之細膩無痕,敲之龍吟脆響。如今這套唯一完整的樣品成為清華大學(xué)藝術(shù)博物館藏品,整套共17件,包括合器、熱菜盤、冷菜盤、大湯碗、面碗、飯碗、甜食碗、黃酒杯、黃酒壺、白酒壺、醬油壺、醋壺、魚盤、大湯匙、大匙托、小飯匙、小匙托。

建國瓷的研制是國家任務(wù),文化部和輕工部開始在全國組織人馬,挑選藝術(shù)家,最終這項任務(wù)落在了剛剛成立的中央美院實用美術(shù)系陶瓷科的身上,祝大年、高莊、梅建鷹和鄭可四位教授成為具體負責(zé)人。同時,調(diào)本系陶瓷科首屆51班的施于人、齊國瑞、金寶陞、張守智四名同學(xué),停課學(xué)習(xí),轉(zhuǎn)入建國瓷設(shè)計任務(wù),配合教授做建國瓷設(shè)計方案實施的輔助工作——有關(guān)餐具調(diào)研與測繪,設(shè)計資料匯集整理,繪制建國瓷設(shè)計的中西餐具配套瓷的造型結(jié)構(gòu)圖紙,赴景德鎮(zhèn)產(chǎn)區(qū)監(jiān)制建國瓷試制。

建國瓷設(shè)計的主導(dǎo)思想是“古為今用,洋為中用”,既要破除細膩、繁縟、華麗的宮廷趣味,強調(diào)藝術(shù)為大眾服務(wù),又要不計工本燒造最精美的國宴瓷器。這本身是一對棘手的矛盾,但主持設(shè)計的祝大年先生完美地解決了這對矛盾。最終定稿的餐具樣式,中式為青花斗彩牡丹穿枝紋飾的傳統(tǒng)“正德式”造型,西式為青花海棠紋飾的“折邊式”造型,形式上簡潔大方,但制作細節(jié)非常考究,簡潔卻不簡單。破除了宮廷審美偏執(zhí),而在材料和工藝上毫不馬虎,代表了當時制瓷的最高水準。

聲情并茂

1953年國慶節(jié),剛剛研制成功的建國瓷被用于國宴,分別在中南海懷仁堂、人民大會堂、北京飯店、新僑飯店等處得到運用。從這一刻起,我們擁有了真正屬于自己的國宴瓷。建國瓷是中華人民共和國成立后,首次由國家組織設(shè)計指導(dǎo)生產(chǎn)、從中央到地方產(chǎn)區(qū)的大型系統(tǒng)陶瓷工程,產(chǎn)生了極大的社會影響.同時也為后來中央工藝美術(shù)學(xué)院陶瓷美術(shù)設(shè)計系的組建打下了良好的基礎(chǔ)。張守智也因此從學(xué)生時代開始,就經(jīng)歷了嚴格的專業(yè)訓(xùn)練和豐富的實踐考驗,為以后的設(shè)計實踐打下了堅實的基礎(chǔ)。

一部洋洋灑灑的“建國瓷傳奇”,在張老條理清晰、聲情并茂的講述下,變得如同歷歷在目。這首次訪談就持續(xù)了四個多小時,中間請他稍作休息也難以遏制激情。說到興起之處,他還拿起白紙隨手勾畫建國瓷形制圖,將中西盤碗類餐具造型結(jié)構(gòu)的正德式、折邊式、渦式、馬蹄翻式逐一繪出并標注清楚。隨后,他還把帶去需要分辨定名的瓷器照片進行鑒別、講清用途,原本在我們這些接觸瓷器藏品不久的初學(xué)者面前,大小不一、器型各異的盤碗碟盅立刻就變得井井有條、各具功用。更讓人意想不到的是,在訪談收獲滿滿準備告辭之時,他還打開書桌上的電腦,在琳瑯滿目的瓷器文件夾中,找出所有與建國瓷有關(guān)的電子資料,表示可以隨意拷貝帶回。這樣寬廣豁達的學(xué)者胸襟,令初次見面的我們受寵若驚,也深感敬佩。

2016年10月,清華大學(xué)藝術(shù)博物館收藏的建國瓷在中國國家博物館“大年百年”展覽中展出。

再度拜訪

2016年教師節(jié),清華藝博正式面向公眾開館,首展中的“建國瓷”果然成為了其中一個引人注目的精彩亮點,無愧是上世紀50年代以來中國陶瓷恢復(fù)發(fā)展的重要里程碑。但由于之后的世事變遷,成套的首批建國瓷留存數(shù)量不多,清華藝博收藏的這套,便成為難得的標準器樣本。為此,2016年10月舉辦的祝大年先生百年誕辰藝術(shù)展“大年百年”,國家博物館還特別前來相借展出,足見其珍貴程度。

開館之后的幾年中,筆者與張老的聯(lián)系多為微信方式,直到2019年9月清華美院舉辦“國家·民生——清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院創(chuàng)作成就展”,筆者協(xié)助配合“建國瓷”的布展工作,遇到前來指導(dǎo)布展的張老,于是相約再次到府上拜訪。第二次登門請教的主題,變成了館藏上世紀70年代陶瓷作品的出處與作者,以及近現(xiàn)代民間陶瓷的鑒定。由于早年收藏記錄不盡規(guī)范與完善,許多藏品缺失相關(guān)著錄信息,給現(xiàn)在的總賬人員帶來不少難以厘清來源和了解細節(jié)的困難。而張老對這一部分也是如數(shù)家珍,不但從藏品照片庫中找出了祝大年、梅健鷹等前輩的遺作,還辨認出了民國“青花大王”王步、安徽工藝美術(shù)大師盧山義等名家作品。

竟成永別

2019年12月初,筆者收到張老一條十分詳盡的信息:“立新好,我因前兩天參加國中陶瓷藝術(shù)館考夫曼陶藝展活動過累,現(xiàn)臥床療理中,周一上午北京陶瓷藝術(shù)館趙輝經(jīng)理和我女兒呂蕾(丘耿玉同班)代我去撤展,見面后請將你的手機電話給我女兒,待我康復(fù)后與你們聯(lián)系去博物館鑒定部分館藏作品有關(guān)事項。原中央工藝美術(shù)學(xué)院的民間陶瓷主要來源于兩個部分,一是1953年文化部在北京太廟(現(xiàn)勞動人民文化宮)舉辦的全國民間美術(shù)工藝展覽會中的各窯口民間陶瓷,展覽結(jié)束后,文化部將這部分作品調(diào)撥給中央美術(shù)學(xué)院實用美術(shù)系留存在資料室,1953年寒假系主任張仃先生指派系秘書李綿潞和陶瓷科二年級學(xué)生張守智二人去展覽會布展和接待全國藝人代表進京學(xué)習(xí)參觀,工作一個月時間中,學(xué)習(xí)了解的這些民間陶瓷有關(guān)出處和藝人情況。第二部分民間陶瓷來源是中央工藝美術(shù)學(xué)院建院后1957年上半年陶瓷系教師梁任生、張守智二人接受中國對外文委任務(wù),去中國六省作民間陶瓷窯口調(diào)研和收集近現(xiàn)代民間陶瓷作品中,為學(xué)院留存的教學(xué)資料,原中央工藝美術(shù)學(xué)院圖書館資料室的民間陶瓷主要來源于這兩部分。建議到時也請梁老師一起來館?”筆者看后趕緊回復(fù)先生:“保重身體,安心休養(yǎng),待春暖花開再行相約到館事宜。”然而一場突發(fā)的新冠肺炎疫情,卻讓這個約定永遠無法完成。

這兩張手稿是本文作者在2016年7月拜訪張守智先生時,先生講解建國瓷形制與用途時畫的示意圖。

作為我國培養(yǎng)的首批陶瓷專業(yè)人才,張老自上世紀50年代以來,數(shù)次擔(dān)任國慶瓷、人民大會堂國宴瓷、外交部國禮瓷、中國駐外使館用瓷等的制作,近年還設(shè)計并監(jiān)制了北京A PEC會議、杭州G20峰會、北京“一帶一路”國際合作峰會等重大活動用瓷。同時,他還為國內(nèi)多個日用陶瓷生產(chǎn)廠家擔(dān)任設(shè)計指導(dǎo),常年奔波于各地陶瓷產(chǎn)區(qū),為促進陶瓷產(chǎn)業(yè)與文化發(fā)展作出過卓越貢獻,也是生活陶瓷設(shè)計領(lǐng)域的學(xué)術(shù)帶頭人。然而人如其名,他一生守定心智,初心依然,低調(diào)謙遜,不出專著,不辦專展。正如他自己所說:“我走過的生活用瓷設(shè)計路上,一把尺子量了60年,他測量著我在工藝美院的設(shè)計教學(xué)和退休后的陶瓷設(shè)計與生活、生產(chǎn)相結(jié)合的尺度,測量著我的陶瓷設(shè)計人生。”(注:本文作者系清華大學(xué)藝術(shù)博物館館員。)