余江寧 用現(xiàn)代科技講好龍門故事

雨田

4月底,漫長的疫情陰霾漸散,一切都在走向復(fù)蘇。廣東省博物館悄然迎來了2020年的首場線下展覽——“魏唐佛光——龍門石窟精品文物展” (下稱“魏唐佛光展”)。與低調(diào)開幕形成鮮明對比的是這次展覽的一系列“硬核”亮點:近年來首次較大規(guī)模舉辦的龍門石窟精品文物專題展覽;包括8件海外回流文物在內(nèi)的85件龍門石窟的珍貴文物及相關(guān)藏品;“運(yùn)用3D打印技術(shù),立體呈現(xiàn)龍門石窟的龕窟”等前沿技術(shù)的應(yīng)用。

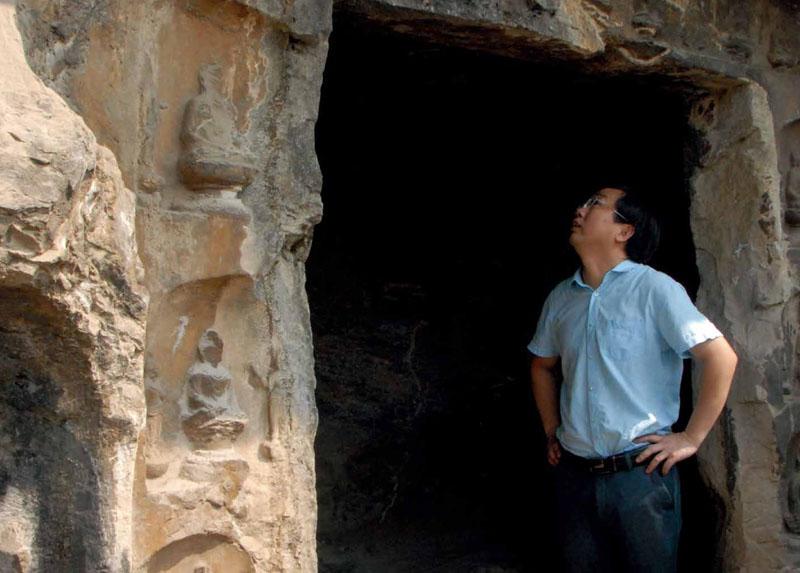

驚艷亮相的背后,是龍門研究院多年保護(hù)、研究以及數(shù)字化成果相對集中的展示。相比舉世聞名的龍門石窟而言,龍門石窟研究院,對大眾來說依然是陌生的存在。作為新一代院長,余江寧帶領(lǐng)團(tuán)隊對世界文化遺產(chǎn)的文化內(nèi)涵進(jìn)行深入挖掘,立志利用現(xiàn)代科技,以更新穎、更前衛(wèi)的方式講好龍門故事。

接棒新一代龍門守護(hù)人

余江寧從事文物研究工作多年,3年前,從洛陽市文物局調(diào)任到龍門石窟研究院擔(dān)任院長,接棒守護(hù)龍門石窟這座世界文化遺產(chǎn)。

“雖然在龍門石窟工作的時間不長,但龍門石窟有著巨大的魅力,在這里工作以后,覺得自己可以傾注一生的心血,為后人貢獻(xiàn)這代守護(hù)人的力量,實現(xiàn)文化的薪火相傳。”余江寧這樣說,這也是余江寧口中常常提到的“代代相傳”。研究院主要負(fù)責(zé)龍門石窟的保護(hù)、研究與對外文化推廣等方面的工作,余江寧清楚地認(rèn)識到,如何在保護(hù)好龍門石窟的基礎(chǔ)上,深入挖掘龍門石窟深厚的歷史與文化內(nèi)涵,并發(fā)揚(yáng)光大,成為新一代龍門守護(hù)者們的重任。

談起此次“魏唐佛光展”,余江寧表示,這也是為響應(yīng)“讓文物活起來”的號召,龍門石窟研究院積極推動文物與文化雙雙走出去,通過與粵博聯(lián)手,經(jīng)過一年多的精心籌備,為嶺南觀眾帶來龍門石刻藝術(shù)的視覺盛宴,感受中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的魅力。此次展覽可謂“大手筆”,龍門石窟研究院綜合考慮了展覽主題與文物安全等問題,從北魏與唐代兩個時期選出了自家珍藏的數(shù)十件可移動文物,其中一級文物達(dá)11件。這兩個時期的佛教造像是龍門石窟最具代表性的,彰顯著中國古代佛教造像藝術(shù)的高峰。令余江寧感到欣慰的是,雖然展覽在籌備過程中遇上了疫情,但最終克服了困難,如期舉行。

“魏唐佛光展”是龍門石窟研究院近年在文物保護(hù)、學(xué)術(shù)研究以及數(shù)字化等方面成果的集中展示。余江寧概括為保護(hù)、研究與文化弘揚(yáng)都要齊頭并進(jìn)。“對我與我們團(tuán)隊來說,幾個方面都要出成果,這是自我加壓,拉高標(biāo)準(zhǔn)的做法。”

對標(biāo)敦煌,打造世界一流的石窟研究院

在石窟文物保護(hù)上,經(jīng)過研究院數(shù)十年的各項搶救性保護(hù)工程,目前龍門石窟正經(jīng)歷由搶救性保護(hù)向預(yù)防性保護(hù)發(fā)展的階段。余江寧說:“預(yù)防性保護(hù)有利于建立健全龍門石窟保護(hù)工作的框架,深入了解石窟文物病害的發(fā)生、發(fā)展的過程和原因,以及研究石窟文物風(fēng)險防范與控制技術(shù),進(jìn)而科學(xué)構(gòu)建石窟文物風(fēng)險監(jiān)測與評估體系,提升龍門石窟的科技保護(hù)和管理水平。”余江寧介紹說,一是龍門石窟為石灰?guī)r石質(zhì),會受到大氣中的酸雨、粉塵等的侵蝕,侵蝕的結(jié)果是引起石窟的風(fēng)化、危巖坍塌和崩落;二是由于承載石窟的山體本身存在裂隙,遇上雨天,雨水通過裂隙直達(dá)洞窟,對龍門石窟的佛像和洞窟造成侵蝕。而石灰?guī)r石質(zhì)文物的防風(fēng)化工作也是當(dāng)今世界性難題。目前,龍門石窟在保護(hù)研究管理上仍存在諸多困難,如石窟的病害遠(yuǎn)沒有得到完全有效的治理,科技保護(hù)的水平亟待提高等。此外,面對龍門石窟這樣世界級的文化遺產(chǎn),龍門石窟研究院還面臨著諸多現(xiàn)實的局限,在實驗室設(shè)備、場地、人才隊伍建設(shè)、科研經(jīng)費上都有所欠缺。

為解決眼前難題,余江寧表示,龍門石窟研究院在與國內(nèi)各大石窟交流、共享石窟保護(hù)經(jīng)驗的同時,近年還與多所大學(xué)、科研院所進(jìn)行合作,聯(lián)手爭取國家的重點課題,升格實驗室等系列措施,進(jìn)一步加強(qiáng)防護(hù)技術(shù)與材料的研發(fā)等。同時,龍門石窟研究院還積極與國際相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系,引入多方力量,通過多學(xué)科交叉合作,共同參與到龍門石窟的保護(hù)上來。余江寧認(rèn)為:“石窟的保護(hù)是我們文物工作者肩上的首要職責(zé),要讓龍門石窟這座中華民族的藝術(shù)寶庫實現(xiàn)代代相傳,除了要靠我們自身的力量,注重本體防護(hù)、加強(qiáng)科技防護(hù)、推動寺院遺址的保護(hù),還需要社會各界,尤其是科技界的參與和合作。”

談及未來規(guī)劃,余江寧表示,龍門石窟研究院將對標(biāo)敦煌研究院,弘揚(yáng)莫高精神,學(xué)習(xí)他們在石窟保護(hù)傳承弘揚(yáng)上的成功經(jīng)驗。目前敦煌莫高窟在砂巖石質(zhì)遺址與壁畫保護(hù)領(lǐng)域已成為了世界性的標(biāo)桿。龍門石窟也應(yīng)成為中國乃至世界范圍內(nèi)石灰?guī)r文化遺址保護(hù)的標(biāo)桿,為同類型文化遺址提供參考的典范。當(dāng)然,為了實現(xiàn)這一目標(biāo),余江寧表示,未來還有很多工作需要做,還有很長的路要走,可謂前路艱辛,任重而道遠(yuǎn)。

除了文物保護(hù),想要打造世界一流的石窟研究院還要堅持以學(xué)術(shù)為核心,加強(qiáng)基礎(chǔ)研究工作。100多年來,中外學(xué)者,凡研究中國北朝和唐代佛教石窟,必涉及龍門。然而,在相當(dāng)長的時間內(nèi),沒有一部龍門石窟的正規(guī)考古報告,成為龍門石窟和中國石窟考古學(xué)術(shù)界的遺憾。在已故著名石窟考古學(xué)家、北京大學(xué)教授宿白的親自指導(dǎo)和把關(guān)下,2005年,龍門石窟研究院與北京大學(xué)考古文博學(xué)院、中國社會科學(xué)院宗教研究所聯(lián)合,開展了龍門石窟擂鼓臺區(qū)考古發(fā)掘工作。該項目用考古學(xué)的方法,通過測圖、照片、拓片和文字記錄等多種手段,全面、系統(tǒng)地記錄和著述石窟寺洞窟遺存狀況,在此基礎(chǔ)上,編寫石窟寺考古報告。近年終于完成了龍門石窟第本考古報告《龍門石窟考古報告:東山擂鼓臺區(qū)》(大八開、六冊),在學(xué)術(shù)界具有里程碑意義,實現(xiàn)了龍門人首次作為主要力量編寫龍門石窟大型洞窟考古報告的權(quán)威論著,是中國人自己科學(xué)、系統(tǒng)編寫大型石窟考古報告的次重要探索和實踐。堅實的學(xué)術(shù)研究是支持文物保護(hù)與文化弘揚(yáng)的硬核力量。

數(shù)字化,以現(xiàn)代科技再現(xiàn)歷史芳華

龍門石窟距今已有1500多年的歷史,現(xiàn)存有2300多個窟龕,10萬余尊造像,2800多塊碑刻題記。由于歷史上人為和自然的原因,破損十分嚴(yán)重,不少雕刻造像殘缺流失。近年,龍門石窟研究院加快了石窟數(shù)字化工作進(jìn)程。在廣泛聽取各方意見的基礎(chǔ)上,余江寧提出了“回歸歷史,再現(xiàn)芳華”的理念,借助現(xiàn)代科技進(jìn)行虛擬修復(fù),還原鮮活的歷史場景。余江寧認(rèn)為,龍門石窟研究院不僅要在現(xiàn)階段加強(qiáng)保護(hù),為后世完整留下這座藝術(shù)文化寶庫,還要利用現(xiàn)代科技手段修復(fù)殘破的石窟,向往昔追溯,再現(xiàn)千年前的歷史芳華。

為此,龍門石窟研究院開啟了數(shù)字龍門這項長期的系統(tǒng)性工作。一方面,需要為石窟文物建立數(shù)字檔案,實現(xiàn)文物高精度、科學(xué)性和永久性保存。余江寧表示,現(xiàn)階段需要抓緊時間建立數(shù)字檔案,即使未來在最壞的情況下石窟遭受損毀,也能根據(jù)現(xiàn)階段采集的詳盡數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)原。可喜的是,龍門石窟現(xiàn)存的2000多個窟龕,已有80%的窟龕實現(xiàn)了數(shù)據(jù)掃描,并已于今年4月面向公眾推出了“全景龍門”,接下來將開放6—8個洞窟數(shù)據(jù)資源庫的全球上線,讓公眾在線上虛擬體驗龍門石窟自然風(fēng)光、厚重歷史文化與瑰麗造像藝術(shù)。

余江寧介紹,龍門石窟還通過數(shù)字化手段對石窟進(jìn)行虛擬修復(fù)。虛擬復(fù)原需要多學(xué)科交叉合作,座窟龕、一件雕塑的復(fù)原融合了學(xué)術(shù)研究的成果、文物保護(hù)的經(jīng)驗,如對石質(zhì)、顏色的檢測分析,還要雕塑等美術(shù)領(lǐng)域的支持,通過借鑒歷史上的老照片、同時期同類型造像風(fēng)格等手段,才能最大程度上忠實還原石窟原有的風(fēng)貌。

目前,龍門石窟研究院已對萬佛洞前室南壁S17觀世音像龕進(jìn)行了虛擬復(fù)原和AR、3D打印等數(shù)字化呈現(xiàn);對古陽洞四大龕即龍門石窟最早的批造像成功實施了高保真數(shù)字化,完成了目前國內(nèi)最高精度的等比例3D打印復(fù)制,原真再現(xiàn)龍門石窟北魏時期的精雕細(xì)刻,讓位于龍門山崖壁上的窟龕活起來,真正實現(xiàn)走出去,此次粵博“魏唐佛光展”中就進(jìn)行了展出;此外,海外回歸文物高樹龕佛首與洞窟遺存通過數(shù)字化手段進(jìn)行“身首合一、復(fù)位合璧”,并3D打印復(fù)制,讓公眾可以完整認(rèn)知龍門石窟造像之美,也展示了龍門石窟數(shù)字化的最新成果。

未來,數(shù)字龍門不僅可以線上瀏覽,還能通過線下展覽展出3D打印復(fù)制的洞窟,讓觀眾可以更直觀感受洞窟原貌。游客還可以在龍門石窟景區(qū)內(nèi)通過手機(jī)掃描,觀賞到經(jīng)過AR增強(qiáng)現(xiàn)實技術(shù)復(fù)原出來的虛擬效果,實現(xiàn)線上、線下、現(xiàn)場的全方面覆蓋。

余江寧表示,下一步龍門石窟研究院將加強(qiáng)與國內(nèi)相關(guān)石窟數(shù)字化科技團(tuán)隊的合作,搭建數(shù)字龍門綜合平臺,包括龍門石窟三維數(shù)據(jù)庫、文物信息綜合管理系統(tǒng)、考古發(fā)掘輔助系統(tǒng)、文物虛擬修復(fù)系統(tǒng)、文物保護(hù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)和數(shù)字化展示平臺等,還將通過數(shù)字電影等新穎手段講好龍門故事,不斷拓寬龍門石窟的研究領(lǐng)域,完善龍門的學(xué)術(shù)體系,讓普羅大眾切實感受龍門石窟的文化魅力。

余江寧透露,未來龍門還將建設(shè)集保護(hù)、研究、展示、科普、體驗于體的文化藝術(shù)國際交往展示研究中心,在文化遺產(chǎn)上為世人再造座文化藝術(shù)殿堂,不斷更新龍門石窟研究院的最新成果,真正實現(xiàn)活化龍門石窟這座千年的藝術(shù)文化寶庫。誠如是,當(dāng)今代龍門守護(hù)人的成果也必將惠及后世。

(編輯/李木子)