你所不知的中餐分食史

任田

年初的一場疫情,讓國人開始反思“沒什么是一頓飯解決不了的”中式圍餐是否合理。其實,“合食制”的傳統在中國并不古老,僅有1000多年的歷史,在唐代之前采用的都是分餐制;宋代開始“分合”皆有,重要場合也是分餐居多。我們不妨稍微回顧一下中餐中漫長的“分食史”。

“項莊舞劍,意在沛公”的老故事,大家都熟悉,這里面有個小細節卻不一定人人都品到——分食制。想想如果鴻門宴的敵對雙方都圍坐一桌,以舞劍的長半徑,一定避免不了誤傷,還不如一杯毒酒來得利索,哪等得了項莊在那里咿咿呀呀地舞劍。所以歷史為我們留下最精煉又最有效的故事背景:項羽請劉邦吃飯,席間,項羽項伯朝東坐,范增朝南坐,劉邦朝北坐,而張良陪他朝西坐。明明是請客吃飯,卻親疏有別,等級有序,還有席間即興表演,可能是最古老的關于分食制的描寫了。

鴻門宴是秦朝末年的事,再過幾十年到了西漢,南越國的南越王墓出土大量餐飲器具及精美食材,不算豬牛羊和海鮮,光禾花雀的骸骨就多達200具,還有部自帶輪子可以四處移動的大烤爐,充分說明南越王愛搞BBQ大聚餐的日常。張衡《西京賦》里說:“擊鐘鼎世,連騎相過。”衍化出句成語就是“鐘鳴鼎食”,指漢代及以前的貴族大富之家,吃飯要擊鐘奏樂,美味佳肴要用青銅鼎器盛著。從前的日子慢,食物的搞法并不多:羹(煲濃湯)、炙(鐵釬子烤)、炮(裹泥烤,疑似叫花雞做法)、煎(不要以為沒有鐵鍋就不會煎,有石煎爐和銅煎爐)、蒸和濯(涮鍋)。每一樣都有專門的青銅(或銅)炊具與餐具。

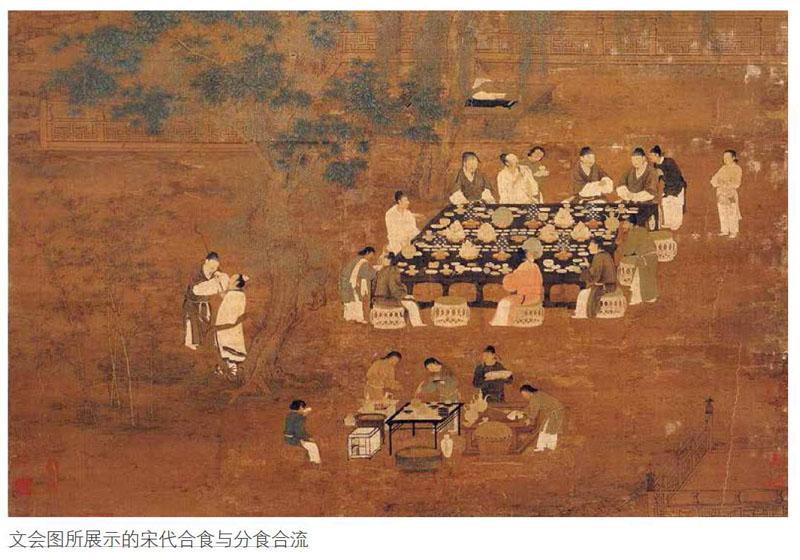

到了宋代,合餐制已成主流,那時商業和農業均已經很發達,不僅糧食和美酒有了,酒肆餐館也多了起來,“辦桌文化”和“酒席文化”也就誕生了。獨樂樂不如眾樂樂,不管是官家還是百姓,遇上個紅白喜事都會在酒樓或家中置辦宴席,這也是中國民眾飲食文化的次重要改革。

不過當時想要合餐還有一道很難逾越的技術關隘:聚餐人越多,所需圓桌就越大,半徑就越長,圍坐的食客想要輕松吃到菜肴的難度就越大,于是你上我下,拉袍扯袖,掃湯倒碗,容易動作不雅。但是隨著民間經濟的迅速發展,酒肆飯館空前繁盛,大家既有合餐也有分餐,兩者并行,各取方便。由此看出,合餐未必闊氣,主要為了好說話,分餐也未必樸素,只要配足仆從人手,一樣可以突顯是高規格的宴席,一切由生活中來,一切從實際出發。

及至元、清,涮鍋與合餐的普及,不能不提馬背上的民族。他們生性豪邁,四海為家,也習慣幕天席地,四海筵宴。草原的牛羊肉肥美,最簡單又不失風味的方法就是涮鍋。本來是最喜歡合餐的滿蒙貴族,自清兵入關以來,族群開始被漢化,皇帝行明朝規矩,在明朝修建的乾清宮里舉辦家宴,也是實行的分餐制。《甄嬛傳》里無論是除夕的合宮宴(帝后妃嬪),還是孟靜嫻中毒的宗親家宴,都是四面分餐列座,這個細節是符合史實的。分餐制的一大好處就是省得馬勺碰到了鍋沿,皇帝家庭人口眾多,除了自家的媳婦孩子,又有親王、郡王、貝勒、阿哥、公及其福晉這樣的家族與皇族成員,大家一桌吃飯擠擠挨挨,難免僭越規矩,又隱藏安全隱患,因此分餐確有必要,也是認真執行的。

分餐與合餐之間,亦有親疏遠近的規制。如《紅樓夢》“史太君兩宴大觀園”中,老祖宗和薛姨媽在正中(薛是客居因此上座),配二榻四幾;王夫人配一椅兩幾,其余人均是一椅一幾,這和現代公司開年會的規矩差不多:董事長與客人、部分重要家屬(如董事長太太)、班子成員坐主桌,其他高級管理坐距離主桌最近的幾圍嘉賓桌,中級管理及普通經理按職位高低再向核心區更遠處分派位次,排列非常嚴格。

這與古代皇帝在太和殿接受群臣朝賀的規矩脈相承:先是站在丹陛上的皇帝和皇帝家族、親王、郡王、貝勒、公卿;其他百官只能站丹陛下按品級排列。這里面有一個特殊的過氣用具叫做“品級山”,品級山即為劃分等級的暗示之物,擺在需要官員們站堂的地方,方便大家迅速確定自己的位置。雖說這早已是古時候的規矩了,但這種等級森嚴的想法到現在還大行其道,只是沒有了品級山這件東西而已。所以如果你要尋找份真正“扁平化”管理風格的公司,盡可以去參加一下他們的年會,親身體驗才比較準確。

分餐相對于合餐,有真正小家庭的親昵與溫度,所以無論是《紅樓夢》還是清宮記錄,“私廚”永遠比“公中”更具個性和味道,無論為女主人解饞還是“抓住男人的胃”,分餐史都是一部耐人尋味的歷史故事。

(編輯/李木子)