湖南省金融發展對收入分配的影響及對策研究

【摘 要】 改革開放以來,中國經濟取得了舉世矚目的成就,但城鄉收入差距擴大和收入分配不均問題也日益凸顯,其影響因素眾多。隨著金融發展水平的提高,金融發展對收入分配的影響越來越受到國內外學者的廣泛關注與深入研究。本文利用2000-2017年湖南省時間序列數據,基于VAR模型對金融發展和收入分配之間的關系進行實證研究,結果表明:金融效率對于收入分配的影響較大,金融波動對收入分配幾乎沒有影響。最后,本文從建立普惠金融體系、引導金融資源向農村傾斜等方面提出了縮小收入差距的政策建議。

【關鍵詞】 金融發展 收入分配 VAR模型

一、引 言

改革開放以來,中國經濟在融入世界經濟的發展過程中實現了奇跡般的飛躍,經歷了年均增長率10%的高速增長,人民群眾的物質生活水平得到顯著提高。但與此同時,收入分配不均和城鄉收入差距擴大問題日益顯著,成為影響社會和諧穩定、抑制居民消費潛力的重要因素。

關于收入差距過大的原因,國內外學者從不同方面進行了探究,一般認為,收入差距擴大的原因有以下幾點:片面追求“高效率”的經濟發展、地理位置和資源稟賦差異、教育機會不均等,但金融發展這一因素常常被忽視。本文以2000-2017年湖南省的時間序列數據為基礎,利用VAR模型對兩者之間的關系進行實證分析,并據此提出對應的政策建議。

二、模型設定和指標選取

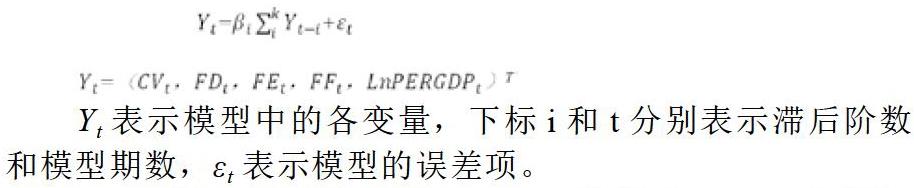

(一)理論與模型設定。本文利用湖南省2000-2017年來的時間序列數據,以VAR模型為計量模型,研究分析湖南省金融發展對收入分配的影響及貢獻度模型形式如下:

Yt表示模型中的各變量,下標i和t分別表示滯后階數和模型期數,εt表示模型的誤差項。

(二)指標說明和數據來源。1.衡量收入分配的指標(CVt)。本文采用城鎮居民人均可支配收入與農村居民人均純收入的比值來表示收入差距。國內許多學者在衡量我國居民收入分配差距時都采用了該指標,如陸銘(2005)、韓芳(2014)、王松奇(2016)等。2.衡量金融發展水平的指標(FDt)。本文使用湖南省人民幣存款余額和貸款余額之和表示金融資產,用其與同期GDP的比值測度金融發展水平。3.衡量金融效率的指標(FEt)。本文以人民幣貸款余額和存款余額的比值來表示金融效率,即一單位存款轉化為一單位貸款的能力。4.衡量金融波動的指標(FFt)。參考韓芳(2014)的做法,對金融發展水平指標進行HP濾波以獲得其波動成分,并取絕對值表示金融波動的程度。

三、實證研究與結果分析

首先對各變量進行單位根檢驗。本文采ADF檢驗對各變量進行單位根檢驗,結果顯示各指標的一階差分通過該種檢驗,這些變量為一階差分平穩序列。在此基礎上,采用Johansen檢驗對變量之間的協整關系進行檢驗,根據AIC和SC準則,得出最優滯后階數為二階。檢驗結果表明在5%的顯著性水平上,拒絕不存在協整關系的原假設,因此上述變量存在協整關系,據此構建VAR模型。

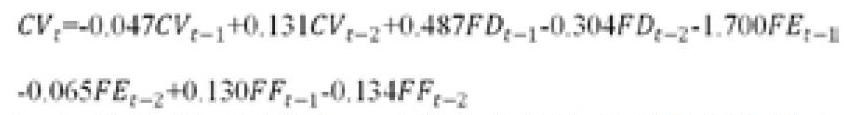

(一)VAR模型的估計。通過建立的VAR模型,可以得到以下方程式:

(二)格蘭杰因果檢驗。對變量之間的關系進行格蘭杰因果檢驗,結果表明收入分配和金融發展水平在5%的顯著性水平上互為格蘭杰因果關系;收入分配和金融效率在5%的顯著性水平上互為格蘭杰因果關系;金融波動水平與收入分配之間不存在格蘭杰因果關系。

(三)脈沖響應函數。為了預測某變量的沖擊對其它變量的動態影響,即金融發展水平、金融效率、金融波動水平對收入分配的動態影響,建立變量之間正交化的脈沖響應函數,結果如圖2所示。從結果表明,當收入分配受到金融發展水平一個單位的沖擊后,其會趨于波動上升并在第七期達到最大值,之后開始下降并逐漸趨于穩定狀態,這表明金融發展水平在初期對收入差距具有擴大效應,隨著時間發展這種效應會逐漸減小并對收入差距縮小具有積極影響。當收入分配受到金融效率一個單位的正向沖擊后,其會產生下降趨勢,隨后逐漸回升趨向于零并趨于上升,該結果表明在初期階段金融效率對于收入差距縮小具有顯著的積極影響,但在后期這種影響減弱并可能產生負面影響。金融波動與收入分配的脈沖響應圖相對平緩,與縱軸趨于重合,表明該模型研究階段的金融波動對收入分配幾乎沒有影響。

四、主要結論和政策建議

實證分析結果金融發展和收入分配之間存在相關關系,且金融效率對于收入分配具有顯著的正向影響,即金融效率的提高會明顯縮小收入差距;金融波動對收入差距幾乎沒有影響。對此本文提出如下政策建議:

促進金融創新與科技發展的深度融合,建立具有廣泛性、持續性、靈活性的普惠性金融體系,大幅度降低農村居民獲得金融資源的門檻,減少其金融資源的獲得性成本。應進一步加強金融發展與人工智能、大數據、物聯網之間的聯系程度,推出電子化、智能化的金融設備,加深農村居民對金融資源了解的同時降低其使用金融資源和服務的成本。

加大對農村地區金融資源的政策性支持力度,結合農村地區和貧困人口的不同特點及實際情況,為他們量身打造專屬的金融產品和金融服務。通過政策性手段引導各金融機構增強對農村地區尤其是貧困人口的貸款支持,支持困難群體的教育、就業、創業等,防止貧困群體的貧窮惡性循環。

【參考文獻】

[1] 章奇, 劉明興, 陶然, Chen. 中國金融中介與城鄉收入差距[J]. 財經研究, 2005(2): 49-59.

[2] 王磊, 朱太輝. 高貨幣化率的非貨幣化解釋[J]. 國際金融研究, 2016(12): 13-22.

[3] 韓芳. 金融發展的減貧效應研究——基于省級面板數據的分析[J]. 區域金融研究, 2014(11): 66-69.

作者簡介:黃孝冬(1996年——),性別:男,民族:漢族,籍貫:安徽省六安市,湘潭大學商學院,學歷:碩士,研究方向:應用經濟學(金融學)