首例麋鹿幼仔疑似腦包蟲病的救治

李鵬飛 張玉銘 楊豐利 丁玉華 楊濤 張玉山 劉本國

摘要:2019年5月,科研人員在石首麋鹿國家級自然保護區內首次發現一例麋鹿(Elaphurus davianus)幼仔原地順時針方向旋轉,表現出典型的腦包蟲病癥狀,經抗絳蟲、抗炎治療2 d,無效死亡,檢查發現該例麋鹿幼仔患有雙側先天性白內障,左側小腦先天性發育滯后,體表寄生許多血蜱,尸體解剖未找到腦包蟲,大腦皮層輕度充血炎性反應。這一現象提示麋鹿種群持續發展必須盡可能提高遺傳多樣性、加強種群疫病防控、棲息地保護及種群密度的調控。

關鍵詞:麋鹿(Elaphurus davianus)幼仔;疑似腦包蟲病;救治

中圖分類號:S858.9? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-273X(2020)06-0018-03

麋鹿(Elaphurus davianus)屬于偶蹄目(Artiodactyla)鹿科(Cervidae)麋鹿屬,是草食性反芻動物[1]。麋鹿野生種群在經歷商、周的鼎盛時期之后,受人類活動、自然環境變化、自身因素的影響逐漸走向衰落,直到19世紀末,麋鹿在中國本土滅絕。1893—1895年,英國第十一世貝福特公爵收集了18頭流落在歐洲各地的麋鹿,散養在自己的莊園里,這些麋鹿是全球現存麋鹿祖先的“奠基者”[2]。1985年,中英兩國政府簽定了麋鹿重引進協議,麋鹿成為我國重引進遷地保護物種,現被世界自然保護聯盟(IUCN)紅皮書評為野外滅絕物種,國家I級重點保護野生動物。

湖北石首麋鹿國家級自然保護區(以下簡稱保護區)于1991年成立,總面積1 567 hm2,地理坐標東經112°32′16″—112°36′35″,北緯29°45′37″—29°49′8″。位于湖北省石首市長江與長江天鵝洲故道的夾角處,也是江漢平原與洞庭湖平原的結合部,屬于古代云夢澤的一部分,是古代麋鹿生活的地方,戰國時代的《墨子·公輸》中記載:“荊有云夢,犀兕麋鹿滿之”。保護區于1993、1994、2002年分3次從北京南海子麋鹿苑共引進麋鹿94頭,經過風土馴化、人工圈養,逐步實現野生放養,20多年來在原歷史分布區發展到2019年底統計的1 600多頭。2019年5月,保護區科研人員在監測觀察時發現一例疑似患腦包蟲病的麋鹿幼仔,現將其救治過程介紹如下。

1? 麋鹿幼仔的救治過程

1.1? 基本情況

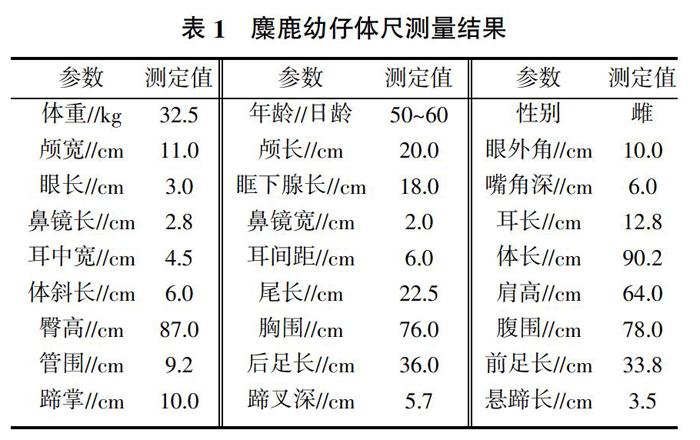

麋鹿產仔期比較固定,每年3月下旬開始至5月底結束,產仔高峰期在4月中旬,從發病的麋鹿幼仔體表的花斑、顏色、個體大小看其年齡約在50~60日齡,體重32.5 kg,體溫38.5 ℃(正常范圍38~39 ℃肛溫)。體尺測量結果見表1。

1.2? 典型癥狀

2019年5月21日9:00,保護區科研人員在監測觀察時發現離鹿群100 m左右的草地上有1頭麋鹿幼仔原地“打轉轉”,第一次發現以為是小鹿在玩耍,沒有引起注意。5月25日上午雷雨天氣,科研人員又在灘涂泥濘區發現了該幼仔,離鹿群300~400 m,還是在順時針向右旋轉。5月29日10:30,在保護區旱柳林草場邊,離鹿群500 m的地方第三次發現該麋鹿幼仔,筆者一人慢慢靠近近距離觀察,麋鹿幼仔頭偏向右側向右旋轉,旋轉直徑約1.2 m左右,時間10 min左右,跑累后口吐白沫,臥地休息,我們對相關過程進行了拍照和視頻錄像。

1.3? 治療方案

在未弄清該麋鹿幼仔病因前,為了防止發生麋鹿種群個體間交叉感染,5月30日下午對該麋鹿幼仔采取隔離救治。具體治療方案如下:首先摘除其體表明顯寄生蟲血蜱40多粒,然后用氯氫菊脂噴劑對體表噴霧殺蟲。參考家畜的用藥劑量(馬、牛、羊),皮下注射伊維菌素[0.2 mg/(kg·次)×30 kg=15 mg/次],口服吡喹哃[100 mg/(kg·d)×30 kg=3 g/d][3]。5月31日下午調整治療方案:停用伊維菌素,口服吡喹哃,用藥量不變,肌肉注射頭孢噻啶[20 mg/(kg·次)×30 kg=0.6 g/次][3]。5月31日晚上用藥后觀察其精神狀態差,臥地少動,6月1日凌晨2:00左右死亡。

2? 尸體檢查和解剖結果分析

2.1? 尸體檢查

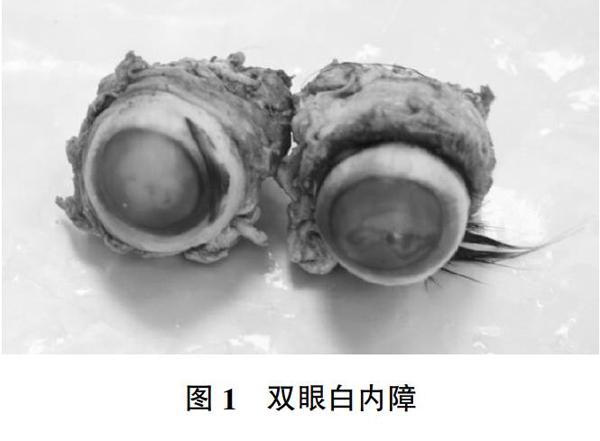

病幼仔體表還有少量血蜱,嘴唇在隔離網片上有輕微劃傷,體表無外傷,四肢發育正常,仔細觸摸頭部摸不到凸起的包塊,左側眼球晶狀體上下有不規則片狀白色物,瞳孔呈一條線狀縫隙,對光有一定反應。頭向右側傾斜,左側向上,左眼瞳孔縫隙追蹤光源,這就是向右旋轉的原因。右側眼球晶狀體正中心呈橄欖球白色混濁物,占晶狀體的1/3,覆蓋瞳孔,右側眼球失明。眼結膜有慢性炎癥充血。

2.2? 解剖所見

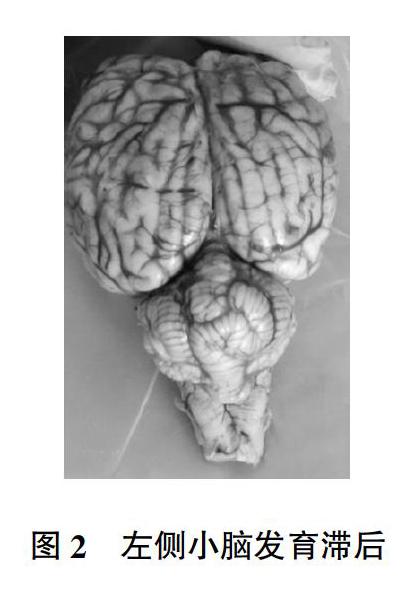

2.2.1? 顱內情況? 雙側大腦形態正常,大腦皮層有輕度炎性充血,腦膜下可見腦脊液,未見實質性改變如囊狀包塊(如果該幼仔是感染腦包蟲病,根據向右旋轉的癥狀,解剖同側大腦應發現腦包蟲囊狀包塊)。小腦左側比右側稍小,未見實質性改變。

2.2.2? 胸腔情況? 心臟大小形態正常,雙肺有輕度充血水腫,氣管內有少量白色泡沫,分析是喂牛奶誤入氣管內。

2.2.3? 腹腔情況? 脾臟正常,肝臟輕度腫脹質硬,外表面和腹面有白色壞死灶,瘤胃內有少量草纖維,內膜脫落,回腸和結腸有壞死、充血,直腸內有積糞呈排狀。

2.3? 初步診斷

以解剖所見和尸體檢查為依據,初步診斷結果為:①先天性雙眼白內障(圖1)和先天性左側小腦發育滯后(圖2);②體表寄生蟲所致腦膜腦炎。

3? 小結與討論

病例幼仔患先天性白內障和先天性小腦發育滯后及體表感染寄生蟲病的情況警示我們在今后的保護管理工作中要在以下幾方面進行探索和研究。

3.1? 重視麋鹿種群遺傳多樣性的保護

由單純追求種群數量的保護轉變為提高種群質量的保護。麋鹿是中國重點保護的小種群代表動物之一,經歷了19世紀末極其嚴重的瓶頸效應以及其后烏邦寺莊園對外輸出的多次間歇性瓶頸效應之后,中性遺傳多樣性基本喪失,種群內個體之間的遺傳相似系數極高,理論上極度缺乏維持其可以持續發展的生存潛力,麋鹿存在著近交衰退而走向滅絕的威脅[2]。目前,嚴重的近交似乎對保護區內麋鹿的種群繁衍未產生明顯的不良影響,但是從2010年保護區內外種群暴發魏氏梭菌病和致病性大腸桿菌病(0514血清型)看,種群的抗病能力下降,對種群的數量也造成嚴重影響。今后的保護研究工作要開展全球、全國范圍內大種群(不同地理位置)的種質交流,來改善麋鹿種群的遺傳多樣性,提高種群的質量。

3.2? 加強麋鹿種群寄生蟲病的防控

保護區建區前為當地的畜牧業養殖基地,環境中寄生蟲病流行的潛在風險比較大,目前仍還有少量散養家畜。所處生境屬長江洲灘濕地,區內溝渠水塘星羅棋布,分布多種淡水螺,為吸蟲類寄生蟲傳播提供了大量的中間宿主,麋鹿糞便吸蟲檢出率相對于其他地區較高[4],調查發現主要為前后吸盤吸蟲、貝氏莫尼茨絳蟲、血矛線蟲、肝片吸蟲、血吸蟲等。科研人員在觀察監測時看到麋鹿喜歡采食淺水中的魚蝦和螺絲,這些習性與感染吸蟲類寄生蟲病十分吻合。

近年來,由于保護區緩沖區土地還未解決好,周邊社區居民引進家畜時未按動物交易的程序檢疫,隨意將一些未經過檢疫的牲畜散養在緩沖區內,導致麋鹿種群感染體表寄生蟲——血蜱,筆者在數次處理死亡麋鹿尸體時發現有許多體表寄生蟲——血蜱。蜱類是醫學昆蟲中專性寄生的蛛形動物,蜱的危害除叮咬吸血以及分泌毒素引起的“蜱癱瘓癥”外,尚是多種人獸共患疾病的傳播媒介[5]。筆者認為病例麋鹿幼仔大腦皮層炎性反應與其體表寄生大量血蜱有一定的關系。

關于麋鹿感染體表寄生蟲血蜱,江蘇省大豐麋鹿保護區曾有相關報道[6],為了解決麋鹿感染血蜱的問題,除了用藥物防治外,江蘇省大豐麋鹿保護區的最有效辦法就是選擇合適的時機“焚燒滅蜱,凈化環境”[7]。

3.3? 加強麋鹿棲息地的保護,做好種群密度調控

改變過去單一的物種保護為物種保護與棲息地保護并重,保護區規劃面積1 567 hm2,1997年第一次科學考察保護區植物種類有238種,可食性植物種類沒有變化,夏季最大生物量鮮重14 259.0 t,按牧草利用率85%,平均25 kg/(頭·d)計算,夏季最高理論環境容納量為2 296.7頭,年平均環境容納量為1 000~1 500頭。

2005年第二次科學考察,保護區植物種類有267種,可食性植物種類減少8種,中旱生植物增加29種。2011年英國專家根據第二次科學考察報告的數據,以馬鹿的食量作參考測算保護區天然牧場的容納量為682頭。

2016年第三次綜合科學考察,保護區植物種類在2005年調查的基礎上增加了53種,可食性植物種類沒有變化,中旱生植物增加2種,可食性植物的生物量略有下降,環境容納量基本與前一次相似。此次科學調查顯示,保護區水生植物減少,中旱生植物增加,說明濕地生境退化已經向旱生方面發展。

食物資源的限制對種群起著重要的密度制約作用,生境退化加劇了種群內的資源競爭關系,從而呈現密度制約現象。個體生存壓力增加,種群抵抗力、免疫力下降,導致出現類似2010年麋鹿暴發大規模疫病的情況。

目前,短期內可以通過正在開展的濕地修復項目建立人工草場和應急飼料基地,以提高單位面積生物量,增加保護區內空間的環境容納量;通過擴大緩沖區面積(533.3 hm2)降低種群密度。從長遠看,有利于麋鹿種群健康持續發展,有必要借鑒英國烏邦寺莊園的經驗,加強種群調控,對于超出環境容納量的個體,有計劃輸出支持建立新的保護區或釋放到野外復壯現有的野生種群。

參考文獻:

[1] 王立波,孫大明,劉? 彬,等.福建永春縣建立麋鹿奠基種群的思考[J].野生動物學報,2019(4):1018-1021.

[2] 張樹苗,白加德,李夷平,等.麋鹿的分類地位與遺傳多樣性研究概述[J].野生動物學報,2019(4):1035-1042.

[3] 閻繼業.畜禽藥物手冊[M].第二版.北京:金盾出版社,1997.

[4] 王明月,周東海,劉立屏,等.石首地區麋鹿野生自然保護區重要病原菌(蟲)調查[J].野生動物學報,2018(1):146-150.

[5] 李枝金,劉亦仁,劉立屏,等.湖北宜昌市蜱類調查及區系研究[J].中國媒介生物學及控制雜志,2002(3):200-201.

[6] 孫大明,朱? 明,王桂宏.大量蜱寄生引致麋鹿貧血癥病例報告[J].畜牧獸醫,1998(2):72-73.

[7] 沈? 華,丁玉華,徐安宏,等.半散放麋鹿長角血蜱病的診治[J].中國動物傳染病學報,2007,15(4):60-61.

收稿日期:2020-05-07

作者簡介:李鵬飛(1961-),男,湖北石首人,高級工程師,主要從事麋鹿種群、棲息地保護與技術管理工作,(電話)13872250916(電子信箱)

lpf19610928@163.com。