殺不死的電影院

阿樹

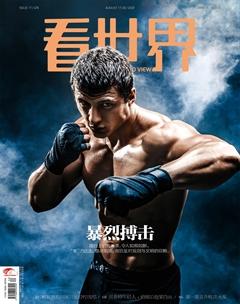

7月26日,電影院復工后,北京市民在華星影城觀影

178天后,國內大銀幕重新亮起。

商城里最冷清的角落—電影院,終于迎來了久違的客人。對于電影人來說,這是個歷史性的好消息。有自媒體問了50位導演的第一反應,多數人是欣喜若狂。文牧野說,飯吃得更香了。大鵬則笑哭了。

的確,新冠疫情給電影產業帶來的,可能是致命的打擊。電影創作者如此,影院更是如此。復工,對他們而言,即是生的希望。

但是,興奮之下,電影產業的艱難時刻,遠沒有過去。一些影院經理對媒體表示,復工率低,觀影人數嚴重不足,影院還要做好長期過苦日子的準備。

事實上,全球影院都面臨關閉潮,許多員工改行后已經招不回來了。百年來培育的電影消費文化,還能再次恢復嗎?

《信條》,一再推遲

7月的第三個周末,曾是大導演克里斯托弗·諾蘭的幸運日。過去,他的多部大片都在這一天上映,并掀起一股吸金狂潮。投資達2億美元的《信條》原本也摩拳擦掌,準備在今年的暑期檔大干一場,復制《蝙蝠俠:黑暗騎士》和《盜夢空間》的票房狂歡。

但臨近宣布檔期時,全球局勢陡變,電影院關閉,人們被困家中,這是有史以來最冷清的一個暑期檔。

諾蘭團隊似乎無所畏懼,跟華納公司博弈后,堅持按最初確定的首映時間上映《信條》。諾蘭在《華盛頓郵報》寫下一篇頗為悲壯的文章,其中說到:影院是美國社會生活的重要組成部分,需要得到支持。

諾蘭對自己的作品有信心,影迷們也保持敬意和期待,但現實比諾蘭想象的要殘酷。隨著7月17日臨近,華納宣布《信條》延期兩周。很快,這個日期也被證明只是暫時的。他們把檔期改到8月12日。

這個日期能維持多久?誰都不好說,夏日已至,疫情卻逆勢回潮。這種令人沮喪的趨勢,也許會使更多電影院保持關閉。

諾蘭在文章中提到B&B影院,當時,該影院已經裁掉了數千員工。7月中旬,B&B影院的執行副總裁布洛克·巴格比在《洛杉磯時報》撰文稱,隨著《信條》的延期,他的影院重開計劃也不得不擱置。

沒有最糟,只有更糟。在英國,廣受歡迎的泰恩賽德電影院公開募捐,以求順利開業。紐約林肯中心是紐約電影節的舉辦機構,現在,它成了裁員最嚴重的電影機構之一。

另一邊,電影公司為求生存,無奈把電影放到網上。環球公司做出了他們曾經不齒的決定:《隱形人》和《愛瑪》打響了流媒體上線的頭陣。非常之舉背后,是環球影業的無奈,CEO杰夫·謝爾在一份聲明中說:我們希望并相信,在有條件的情況下,人們還是會去影院看電影,但我們明白,對于世界不同地區的人來說,這越來越不可能了。

不可否認的是,電影院正在遭受流行病與流媒體的雙重夾擊,正如那句嚴峻的笑話:新冠病毒是由Netflix贊助的。

電影院還能回來嗎?

新冠疫情讓全球公共衛生體系緊繃。得克薩斯州醫學協會的一份研究認為,看電影比乘坐擁擠的飛機風險更高。對于電影院來說,威脅是相當具體的:影院是封閉式的,而且最好是擁擠的,相當的利潤來自食品和飲料,可戴著口罩就不便吃東西。

短期內,我們很難看到大規模的觀影回潮。如果疫情在秋冬暴發第二波,剛剛重開的電影院,會被再次推向懸崖,那打擊可能是毀滅性的。

電影院會不會被拋棄了?它何時能回來?當諾蘭試圖拯救電影院的時候,他是否帶來了一種虛假的希望?

回顧歷史,幾十年來,關于電影院消亡的言論經常出現。大環境的變化,有戰亂,有經濟蕭條,有新媒介,也有跟新冠疾病相似的局勢—流行病。

最接近當下局勢的,可能是一個世紀前的西班牙流感。1918年到1920年,大流感奪走了5000萬人的生命。此時,電影還是個新生產業,距離盧米埃爾兄弟在巴黎的咖啡館放映《火車進站》僅過去20年,電影院也只有十來年的歷史。

跟今天一樣,流感來襲時,全球各地的電影院紛紛關閉。作為電影公司的大本營,洛杉磯更是受到嚴重影響,加州的電影院全部關停,發行公司暫緩發行新片,好萊塢制作公司紛紛停工。這場沖擊固然無法跟今天相比,但對于一個稚嫩的產業來說,打擊的確不小,但因禍得福,它迫使好萊塢轉變形態,從而走向繁榮。

電影《信條》劇照

“好萊塢就像埃及,像滿是殘破的金字塔。它永遠不會再回來了。”

影評人理查德·布羅迪在《紐約客》撰文指出,許多小公司倒閉了,這場震蕩結束后,出現了全新的整合,大公司變得更強大,并成為集制作、發行、放映于一體的主宰。流感和一戰的結束,順勢催生了一個超級好萊塢。

當然,這離不開爵士時代欣欣向榮的景象,享樂主義取代清教徒的道德框架,使電影觀眾出現了前所未有的規模。到了大蕭條時代,電影院更成了為數不多的廉價避難所之一。

隨之而來的,又是漫長的戰爭年代,電影院再次出現潛在威脅,人們或者上了戰場,或者流離失所,皮之不存毛將焉附?但許多國家把電影院視為思想動員場所,盡管有聚集的危險性,卻不失為鼓舞民眾士氣的好去處。1939年的《亂世佳人》是有史以來發行最成功的電影之一。

二戰期間,電影產業逆勢上揚,戰爭結束后,好萊塢也走向了黃金時代的巔峰。

紐約林肯中心是紐約電影節的舉辦機構,現在,它成了裁員最嚴重的電影機構之一

殺不死的電影院

事實上,“影院唱衰論”是在和平年代才發出了最大的聲浪。1950年代,電視出現,呈現出一股壟斷視聽娛樂的勢頭。這讓電影院和電影從業者陷入前所未有的慌張,紛紛哀嘆電影作為一種藝術形式,正在走向死亡。

電影院作為觀眾和夢境的直接互動,無法被任何形式取代。

傳奇制片人大衛·塞爾茲尼克在1951年說:“好萊塢就像埃及,像滿是殘破的金字塔。它永遠不會再回來了。”

但歷史并沒有走向那代人的悲觀預測。

錄像帶大行其道的1980年代,著名導演昆汀·塔倫蒂諾稱之為“美國電影最糟糕的時代”。但歷史的經驗告訴我們,走進尋常百姓家的錄像帶,并非吞噬了電影院的蛋糕,而是拓寬了電影的消費基礎,培育了更大的觀眾群體。與此同時,更現代化的多廳影院應運而生。所謂糟糕的80年代,正是電影票房增長最快的年代。

你會發現,在新冠危機之前,我們已經想象過無數種殺死電影院的方式—流感、戰爭、大蕭條、電視、錄像帶、流媒體。

但電影院還是活過來了,2019年,它活得比任何時候都好:這一年全球電影院的票房收入,比以往任何年度都高。電影院作為觀眾和夢境的直接互動,無法被任何形式取代。這不是懷舊主義的論調,而是歷史經驗的內在奧秘。

電影院之所以成功,是因為它最完美地創造了不可比擬的夢境:黑暗的房間,你完全沉浸其中,光影撲面而來,隨后的兩小時,你會忘記你是誰。

原始人圍著篝火講故事,抵御他們對黑暗的恐懼。電影院,對現代人來說具有同樣的意味。密閉的空間里,它可能不是抱團取暖的溫馨場所,但絕對是最理想的避難所。

正如諾蘭所言,人類有集體參與的本能,等這場危機過去,一起哭、一起笑、一起愛、一起生活的本能需求,將比任何時候都強大。這種被壓抑的需求,正好與電影的許諾相結合。

電影院將永遠存在,而眼下,挺住便是勝利。

責任編輯 何子維 hzw@nfcmag.com