體重指數對體外沖擊波碎石治療輸尿管結石的療效影響

蔡勝章,江耀明,劉艷梅,熊建華

(1.孝昌縣第一人民醫院泌尿外科,湖北 孝昌;2.南昌大學第二附屬醫院泌尿外科,江西 南昌)

0 引言

體外沖擊波碎石術是一種非手術治療結石的方法,從20世紀80年代早期體外沖擊波碎石術(ESWL)的引入使泌尿系結石的治療發生了革命性的變化。研究發有效的結石崩解與一些相關因素有關[1],包括體重指數(BMI)和皮膚與結石的距離(SSD),以及結石本身的相關因素,如結石負擔和水平位置等。隨著肥胖患者世界范圍內發病率不斷上升,肥胖伴發泌尿系結石患者也不斷上升,流行病學研究表明肥胖患者泌尿系結石的患病率是非肥胖患者的兩倍[2]。根據泰勒等人的研究表明,肥胖和結石這是兩個相互關聯的條件。肥胖和體重增加會增加腎結石形成的風險,可能是肥胖會影響腎結石形成的一些尿代謝危險因素[3]。與非肥胖患者相比,肥胖患者的結石通常與更高的發病率和死亡率相關。因此肥胖伴結石患者行體外沖擊波碎石治療的在臨床實踐中存在一些效果不佳及多次治療情況。為了進一步探討體重指數對體外碎石療效的影響,現我院部分體外碎石治療總結如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析我院2017年1月至2019年12月在我院行體外碎石治療的492例6-15mm輸尿管結石患者的資料。其中男性301例,女性191例,根據WHO分類系統,按BMI將患者分為4組:1組為超重(BMI=25-30kg/m2);2組為Ⅰ級肥胖(BMI=30- 35kg/m2);3組為超級肥胖組(BMI=35-40kg/m2);4組為正常體重對照組(BMI=18-25kg/m2)。

納入標準:①所有結石患者均經過超聲及CT診斷;②所有結石經臨床醫師評估后需要處理;③所有結石都可以首選體外沖擊波碎石治療,而非患者要求行體外碎石治療。

排除標準:①近期或目前不能完全排出合并泌尿系感染的患者;②合并嚴重高血壓,糖尿病等內科疾病,病情控制不佳者;③有凝血功能障礙患者。

1.2 方法

采用型體外沖擊波碎石機進行治療。該碎石機采用電磁波沖擊波源裝置,側置式超聲定位。根據輸尿管結石的部位,采用仰臥位或仰臥位治療。術前均行腎、輸尿管及膀胱泌尿系CT檢查,以確定積水的大小、部位及程度。結石大小采用結石長徑為標準。中上段輸尿管結石是指位于骶髂關節下緣以上的部分;盆段輸尿管結石是指骶髂關節下緣以下的部分。治療次數是指一個治療序列。術后對患者隨訪時間為1個月,最終結果使用泌尿系CT來評價治療的結果。對于所有患者,ESWL治療失敗定義為1月后CT發現與治療相關的結石碎片或有嚴重腎絞痛或感染情況者。結石清除是指治療后1月CT檢查未見結石碎片。重復治療是指1周后復查彩超仍提示結石大小無變化,對于已經粉碎結石1月內不進行第二次治療。

1.3 觀察指標

觀察各組之間體外碎石治療等成功率例數,所需治療的次數,結石清除率情況。

1.4 統計學處理

采用統計學軟件SPSS 22.0進行數據分析,計量資料采用(±s)表示,多組間比較采用方差分析,事后兩兩比較采用LSD檢驗;計數資料采用構成比或率表示,組間比較采用卡方檢驗,等級資料兩組間比較采用Mann-Whitney U檢驗,多組間比較采用多組秩和檢驗,采用Spearman相關性檢驗變量之間的相關性,按檢驗水準P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 患者一般資料比較

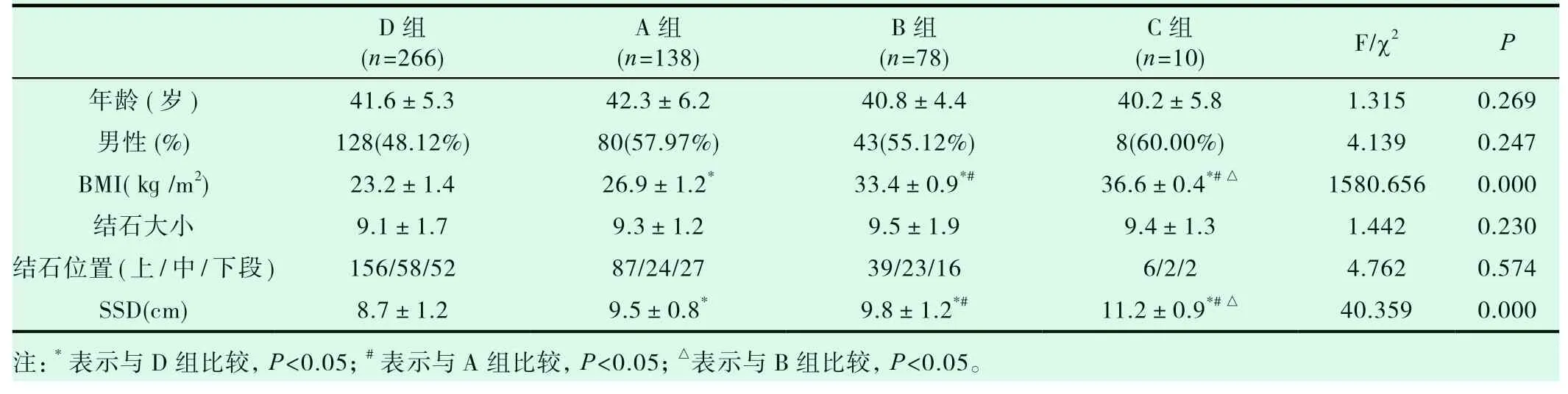

本研究共納入492例患者,其中,年齡40-45歲,平均年齡44.2歲,其中男性301例,女性191例,體重指數18.5-36.4之間,輸尿管結石大小6-15mm,其中上段結石288例,中段結石107例,盆段結石97例,皮膚到結石距離(SSD)8.2-12.5cm.由上表1可知,經過組間比較,結果顯示,組間年齡,性別,結石大小,結石位置差異無統計學意義,說明組間具有可比性,組間體重指數,SSD差異具有統計學意義,經過兩兩比較,結果顯示,兩兩組間差異均具有統計學意義。見表1。

2.2 BMI與治療次數相關性分析

根據體重指數不同將患者分為A、B、C三組,與對照組比較,體重指數偏高患者粉碎結石所需治療次數較正常體制指數患者多,經過相關性分析結果顯示,BMI與治療次數存在正相關關系(P=0.000),表示BMI越大,則需治療次數越多。見表2。

2.3 治療次數與SSD關系

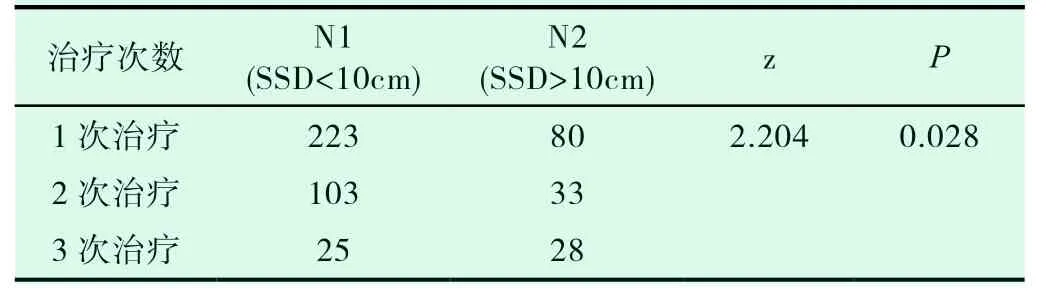

根據患者皮膚到結石距離(SSD)不同將患者分為N1和N2兩組,由上表可知,經過Mann-Whitney U檢驗,結果顯示,組間差異具有統計學意義(P=0.000),根據具體人數分布情況,可知SSD越大所需治療次數越多。見表3。

表1 患者一般資料比較

表3 治療次數與SSD關系

2.4 治療次數與結石位置關系

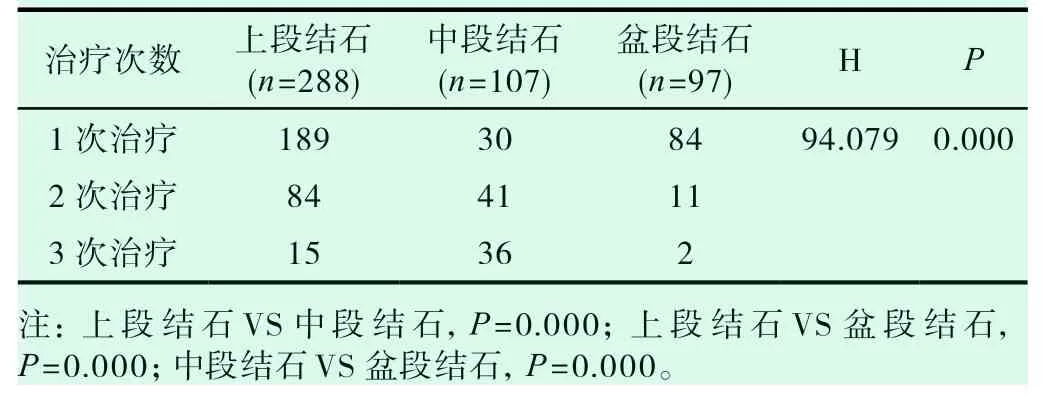

根據結石位置不同及所需治療次數,分析結石位置與治療次數關系,經過組間比較結果顯示,組間治療次數差異具有統計學意義,說明不同結石位置治療次數不同,經過兩兩比較,結果顯示兩兩組間差異均具有統計學意義,故可以認為盆段輸尿管結石治療效果較上段好,上段較中段好。見表4。

表4 治療次數與結石位置關系

2.5 結石位置與清石率關系

根據結石位置與治療后清石關系,經過組間比較結果顯示,不同結石位置與清石率差異具有統計學意義,故進行兩兩比較,結果顯示,組間兩兩比較差異均具有統計學意義。故可以認為盆段輸尿管結石行體外碎石有最高的清石率。見表5。

表5 結石位置與清石率關系

3 討論

ESWL通過電容器的高壓放電在水介質中產生沖擊波。反射聚焦后,能量被收集到能量聚焦區,集中在體內的結石上,反復撞擊,使結石破碎成小顆粒,隨尿液排出體外。自20世紀80年代初以來,沖擊波碎石術(SWL)被認為是一種安全有效的無創治療泌尿系結石的方法,其總體無結石率(SFR)接近75%[4]。隨著泌尿外科微創技術的發展,雖然輸尿管鏡碎石(URS)和經皮腎取石術(PCNL)具有較高的結石清除率(SFR),尤其是對于較大的結石。但到目前為止,尚無研究表明哪種治療對于患者更有利[5]。隨著碎石機技術的改進,SWL的適應證逐漸擴大。與其他技術一樣,病例選擇和技術優化、減少并發癥和最大化SFR至關重要。出于安全性和治療適宜性考慮,選擇患者很重要[6]。有研究表明,影響體外碎石成功率的因素主要有患者和技術因素,包括肥胖、結石密度及成分、大小、以及結石在集合系統的位置等[7]。

本研究結果顯示不同體重指數患者而言,體重指數越大粉碎結石所需治療次數越多,SSD大于10厘米患者所需體外碎石治療次數大于SSD小于10厘米患者。Patel等人對83名患者進行了調查,發現不管結石的位置如何,SSD是ESWL成功的一個獨立因素[8]。有研究表明,當前肥胖患者的增加,使得定位及成像困難,在嚴重的情況下,皮膚到結石距離可以超過碎石器的焦距。皮膚到結石距離小于10~11 cm被證明是SWL后SFR的獨立預測因素[9]。病態肥胖患者的皮膚-結石距離(SSD)明顯高于非肥胖患者,這可能意味著患者的定位更加困難,使結石位于碎石器的焦點。這些情況都有可能降低體外碎石治療效果。此外,由于脂肪組織的遮擋,影像學上顯示結石也較困難。同樣,體重指數(BMI>30kg/m2)與SFR呈負相關[10],在治療肥胖患者時要考慮的另一個因素是,皮膚到結石距離與術后血腫風險增加有關[11]。多元回歸分析[12]顯示BMI是輸尿管上段結石的重要預測因子,而WC不是SSD的合適預測因子。對于患有MLU的病人,高BC預測ESWL失敗的風險高于BMI。這可能是因為兩者都與SSD水平有關,而且研究報告提到了獨立的ESWL失敗預測變量[13],可能因為該組織沿著波長路徑吸收沖擊波 。

不僅體重指數和SSD會影響體外碎石效果,結石所在的位置也會有影響ESWL的結果。Sampaio和Pareek認為,體外碎石僅適用于正常的上、中腎盞結石患者[14,15]。Delakas等評估了一組688名患者,他們經歷了1099次ESWL治療,并試圖找出與ESWL失敗相關的因素。作者在每次ESWL會議后1天和1周分別使用KUB膠卷驗證了治療結果,并發現不成功的結果與以下因素顯著相關:盆腔輸尿管結石、結石>10mm、梗阻和肥胖[16]。對于結石所處的位置也是影響治療所需次數及成功率的影響因素,本研究顯示,盆段輸尿管所需治療次數較上段及中段結石所需次數少,同時盆段輸尿管結石有最高的碎石治療成功率。我們的發現與Mezentsev相似。后者作者在調查了37例患者后發現,ESWL治療盆腔輸尿管的成功率為87%[17]。此外,穆尼奧斯等。調查了150名患有腎臟和/或輸尿管結石的肥胖患者;結果發現,結石平均大小為12mm的患者結石無發生率為72%,而盆腔和腰段輸尿管結石的無結石率最高88%[18]。

綜上所述,隨著體重指數增加,輸尿管結石行ESWL所需治療次數增加,SSD越大,所需治療次數越多,在Ⅱ級以上的肥胖或SSD大于10厘米患者中,微創手術治療應該作為輸尿管結石患者的首選治療方式。