中性粒細胞與淋巴細胞比值對乳腺癌腋窩淋巴結轉移預測中的作用

杜立新

(大同市第三人民醫院,山西 大同)

0 引言

乳腺癌是女性常見的惡性腫瘤,而我國則是發病率增速較快的國家之一。淋巴結轉移是乳腺癌發展的特定階段,是反映患者預后的指標[1],目前對其預測常使用的方法是前哨淋巴結活檢,能準確預測腋窩淋巴結的轉移狀態[2],并指導患者的手術方式。近年來中性粒細胞與淋巴細胞比值(Neutrolphil to lymphocyte ratio,NLR)被證實與乳腺癌、肺癌、消化道腫瘤等臨床特征及預后密切相關[3],目前在乳腺癌方面的研究有針對乳腺癌診斷及患者預后的影響[4,5],本研究旨在分析乳腺癌患者手術治療前NLR水平,探討其與腋窩淋巴結轉移的關系。

1 資料與方法

1.1 資料來源

選取2017年7月至2018年6月在我院乳腺科接受手術治療的乳腺癌患者作為研究對象,手術方式為乳腺癌改良根治術。入組標準為:①術后經病理學證實為乳腺癌;②,患者均行腋淋巴結清掃;③術前無炎癥反應。排除標準:①合并其他并發癥,如自身免疫疾病、糖尿病、甲狀腺功能異常;②多源癌、乳腺癌復發;③原位癌。

1.2 指標采集

收集患者一般信息、病理類型、分級、術中淋巴結清掃情況。所有患者均于入院后常規采集外周靜脈血,EDTA抗凝送醫院檢驗科進行檢測,中性粒細胞計數參考范圍為(2.00-7.00)×109/L,淋巴細胞計數參考范圍為(0.80-4.0)×109/L。根據血常規中性粒細胞計數及淋巴細胞計數,計算中性粒細胞計數/淋巴細胞計數比值。

1.3 統計學處理

2 結果

2.1 一般情況

共有94例患者行乳腺癌改良根治術,按照排除標準最終由82例患者進入本研究,其中浸潤性導管癌68例(82.9%),浸潤性小葉癌10例(12.2%),其他病理類型4例(4.9%)。患者發病年齡26-78歲,平均發病年齡(52.7±10.4)歲。術中清掃淋巴結3-34枚,平均(17.3±6.2)枚,共有43例患者病理確診淋巴結轉移陽性,陽性淋巴結1-24枚,中位數為4(1,9)枚。

2.2 臨床參數對NLR的影響

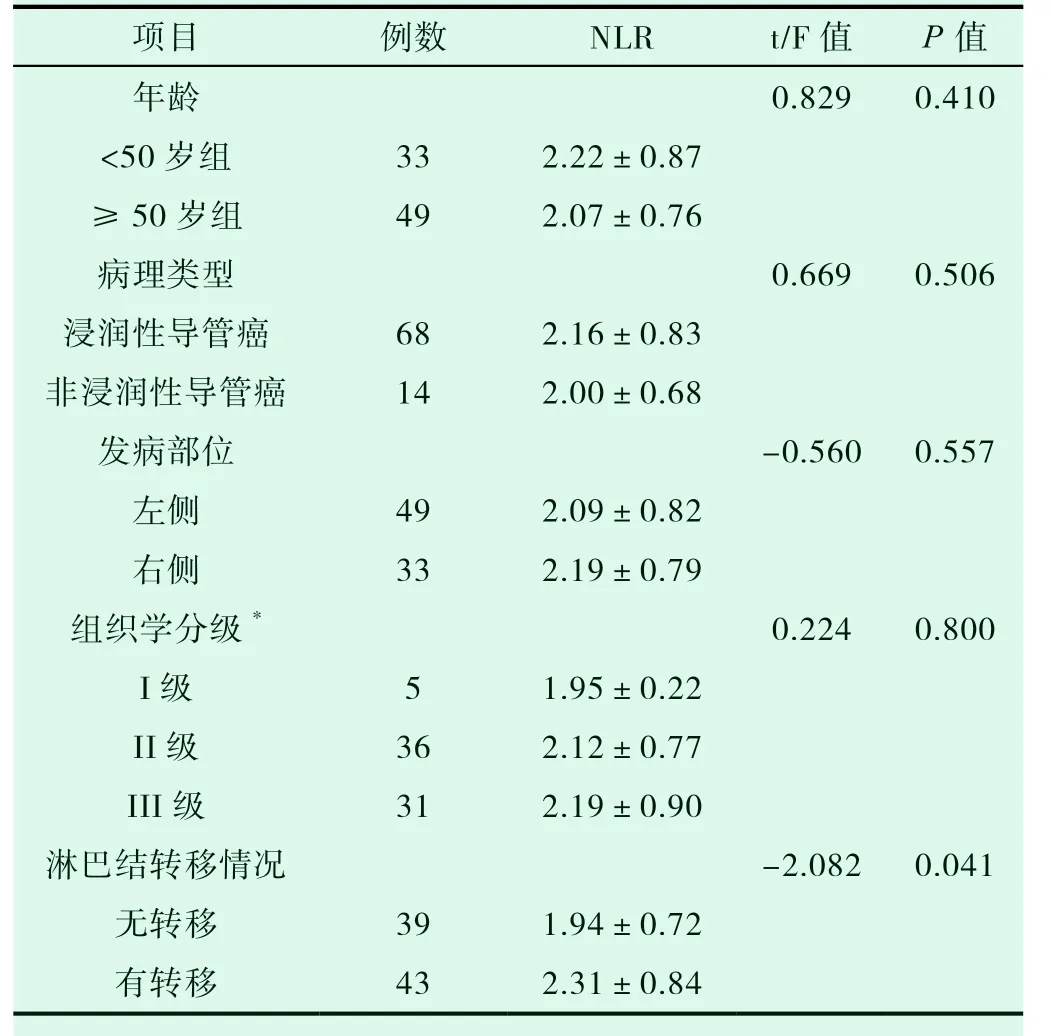

不同年齡、病理類型、發病部位、組織學分級患者的NLR比較,差異不具有統計學意義(P>0.05),存在淋巴結轉移的患者,NLR顯著高于無淋巴結轉移患者,分別為(2.31±0.84)、(1.94±0.72),差異具有統計學差異,見表1。

表1 不同臨床參數患者的NLR(±s)

表1 不同臨床參數患者的NLR(±s)

備注:*部分數據缺失

?

2.3 NLR與淋巴結轉移數量相關性

根據術后病理結果,乳腺癌患者陽性淋巴結數量與NLR相關系數為-0.106,P=0.499,陽性淋巴結百分比為3.1%-100%,與NLR相關系數為-0.076,P=0.627,淋巴結轉移數量與NLR間不具有相關性。

2.4 NLR預測乳腺癌腋窩淋巴結轉移的價值

NLR預測乳腺癌腋窩淋巴結轉移的臨界值為1.84,靈敏度和特異度分別為67.4% 和51.3%,ROC 曲線下面積為0.626,95%CI(0.506,0.747),有一定的預測價值,見圖1。

3 討論

圖1 NLR預測乳腺癌淋巴結轉移的ROC曲線

機體炎性反應與腫瘤的發生發展進程相關,大多數腫瘤存在炎癥免疫反應細胞并且能夠調節其存在的微環境,炎癥反應本身就是腫瘤的一大特征[6],而機體免疫系統的正常與否也決定了對腫瘤細胞的控制能力[7],進而影響腫瘤的發生、發展、轉移和侵襲等行為。中性粒細胞和淋巴細胞在炎性反應過程中均發揮極其重要的作用,腫瘤患者炎癥反應過程中可出現中性粒細胞計數升高和(或)淋巴細胞計數降低[8]。中性粒細胞可介導產生細胞因子及趨化因子造成腫瘤微環境的改變,促進腫瘤細胞的遷移擴散,而淋巴細胞主要起到對抗腫瘤免疫作用,與腫瘤的控制有關[9,10],NLR反應了淋巴細胞與中性粒細胞之間的平衡狀態。NLR在多種實體瘤中普遍升高,對癌癥的診斷、分類和預后有影響。已有的研究證實無論是在腫瘤的早期和晚期,NLR升高與許多實體腫瘤的不良預后相關,同時NLR的升高或者下降也與腫瘤患者治療響應有關[11,12],尚有研究發現,NLR升高的情況下,NK 細胞活性將會受到抑制,從而降低腫瘤對免疫系統的應答[13]。

NLR在一定程度上反映機體對腫瘤的免疫反應狀況,現有的研究結果表明NLR與乳腺癌關系密切。林帥等[14]對接受手術治療的215例乳腺腫塊病人臨床資料進行分析,證實術前外周血NLR值可指導乳腺良惡性腫塊的鑒別診斷,高NLR值預示腫塊惡性。李飛等[15]的研究結果術前高NLR是不良無病生存期和總體生存期的獨立危險因子,風險率分別為1.600、1.497。一項Meta分析結果表明NLR與乳腺癌患者OS、DFS有關,可作為乳腺癌預后的預測因子[16],OS、DFS 合并風險比分別為1.89、1.62。NLR與臨床病理參數的研究結果有所差異,胡赟宏等[17]對接受手術治療的154 例原發性浸潤性乳腺癌患者的臨床資料分析,NLR在浸潤性導管癌和浸潤性小葉癌患者間有明顯差異,在無淋巴結轉移和淋巴結轉移患者間的水平分別為(1.91±0.74)、(2.65±0.96),有顯著。Chen 等[18]對215例乳腺癌患者的回顧分析,顯示化療前NLR>2.1的患者臨床分期更晚,對新輔助化療療效反應差。李飛等[15]、王緒娟等[19]的研究結果提示NLR>2.63、NLR>2.02,淋巴結轉移個數更高。而樊美榮等[20]的研究結果則顯示不同NLR水平新輔助化療患者淋巴結轉移狀態無差異。本研究結果顯示不同年齡、病理類型、發病部位、組織學分級患者的NLR比較,差異不具有統計學意義,存在淋巴結轉移的患者,NLR顯著高于無淋巴結轉移患者,分別為(2.31±0.84)、(1.94±0.72),差異具有統計學差異,與胡赟宏等的研究結果相近,但本研結果尚未顯示出NLR水平與淋巴結轉移數量存在關聯,可能與患者例數較少有關。

前哨淋巴結活檢為乳腺癌局部腋窩淋巴結的外科處理提供了新的思路,是乳腺外科領域里程碑式的進步,成為臨床早期乳腺癌標準治療的重要組成部分[21]。前哨淋巴結活檢技術的開展使腋窩淋巴結無轉移的患者避免不必要的腋窩清掃,從而避免來疼痛、麻木、水腫、運動障礙等并發癥,成為了腋窩淋巴結有無轉移的有效預測方法。其他腋窩淋巴結轉移的預測方法還有運用影像學手段[22],模型預測[23]等。本研究結果顯示乳腺癌患者NLR>1.8,可用于預測腋窩淋巴結的轉移狀態,靈敏度和特異度分別為67.4%、51.3%,受樣本量限制ROC 曲線下面積為0.626,有一定的預測價值。

中性粒細胞、淋巴細胞屬于炎性細胞,其絕對計數值多種病理因素的影響,NLR是兩類細胞絕對計數值的比值,是平衡促炎性和抗腫瘤炎癥狀態的指標。但在惡性腫瘤中NLR升高的的確切機制尚不明確,有假說是腫瘤相關的炎性反應,作為慢性的、系統性的長期刺激,直接影響腫瘤的發展和預后[24]。NLR在臨床實際應用中均有獲取簡便,無創性操作、可重復性高的特征,盡管臨界值的確定不相統一,但對于乳腺癌的應用價值值得探討。本研究結果支持NLR可在一定程度上用于乳腺癌患者腋窩淋巴結轉移狀態的預測,但受制于樣本量較少,尚需要擴大樣本量進一步研究其預估腋窩淋巴結轉移情況的臨床應用前景。