平衡火罐聯合穴位按摩在濕瘀阻絡型頸型頸椎病患者中的應用

馬晨杰

(北京中醫醫院順義醫院護理部,北京)

0 引言

頸型頸椎病,又稱局部型頸椎病,主要表現為枕部和頸肩部疼痛等異常感覺、局部肌肉僵硬緊張、可伴有相應壓痛點,影像學檢查通常顯示頸椎退行性改變[1]。近年來,隨著生活壓力的增加和各種高科技的迅猛發展,頸型頸椎病在我國發病率達7-10%并且呈逐年升高的趨勢,60歲以上的人群發病率高達50%,而發病的年輕化使得頻繁伏案工作的青壯年比例越來越多[2]。頸型頸椎病是處于頸椎病臨床分型的最初階段,也是治療頸椎病的最佳時期,而延誤治療很可能會發展為其他類型嚴重的頸椎疾病[3]。目前對于頸型頸椎病的治療主要以非手術治療為主,包括改善長久的固定坐姿、正確的頸背部肌肉鍛煉、止痛、改善局部血供等。中醫針灸、推拿、平衡火罐等在治療頸椎病方面顯示了一定的療效,但是除了單一療法的使用,現代更多的中醫醫師開始采用聯合兩種或多種中西醫療法治療頸椎病,如針灸與平衡火罐相結合、牽引療法與推拿治療相結合、中藥與功能鍛煉相結合等[4-7]。本研究采取平衡火罐與穴位按摩相結合的方法,通過閃罐、揉罐、走罐、抖罐和留罐的手法,結合傳統的穴位按揉,對一位濕瘀阻絡型頸型頸椎病患者進行應用治療。通過對患者期間護理和臨床效果進行評價,從而建立起一套適合頸型頸椎病健康護理的評估系統,改善患者生活質量。

1 對象與方法

1.1 對象

選取2018年11月至2019年11月在我院確診為頸型頸椎病的80例患者作為研究對象。年齡18至60周歲,范圍內。納入標準:①具有明顯的肩頸疼痛酸脹癥狀,并伴有頸肩部僵硬、局部肌肉緊張感;②頸部發病部位頸椎旁肌肉具有壓痛癥狀;③疼痛評分NRS評分>0;④影像學檢查正常或輕度異常。排除標準:①年齡小于18周歲或者大于60周歲患者;②具有頸肩部位手術史;③具有肩周炎或局部開放性損傷;④合并重癥感染或處于妊娠、哺乳期等。將患者根據入院時間交叉選擇分為試驗組與對照組,每組各40例。

1.2 干預措施

1.2.1 常規干預措施

對照組和試驗組均給予頸復康顆粒口服治療并行常規護理措施,主要包括:①辯證施養:告知患者飲食應當合理搭配,以富含鈣、蛋白質以及豐富的維生素為主,忌食生冷、肥甘厚膩、辛辣刺激之品,保證充足睡眠、飲食有度、戒煙限酒、起居有常、生活有節。②辯證施教:生活中,首要保持最舒適自然的坐姿以放松頸肩部,尤其長期伏案工作期間應1-2小時后站起來活動一下頸肩部,使得頸肩部的肌肉得到松弛;睡覺時枕頭不可以過高或過低,不可躺著看書;適當的頸肩背部鍛煉。③心理護理:告知患者頸型頸椎病是頸椎病發病的最初輕癥癥狀,是治療的極佳時期,只要按照醫護人員建議,絕大部分患者預后都會很好,不必過于擔心焦慮;保持心情舒暢,結合五行音樂療法。④隨訪:治療次日、1周、2周后電話隨訪。

1.2.2 試驗組

40例在對照組的基礎上給予循證護理干預,即平衡火罐配合穴位按摩。具體操作方法如下。

1.2.2.1 平衡火罐

將患者固定俯臥位、暴露操作部位進行治療。所經穴位為督脈、膀胱經內外、大椎、頸夾脊、百勞、天宗、肩外腧、肩井、天宗、風池、肩髃穴、肝腧、腎俞。主要操作步驟:①閃罐:連續閃火,為“吸附-拔起-吸附-拔起”的循環手法進行多次重復的扣罐、起罐,沿膀胱經從患者頸肩背部由左升-右降的順序行罐三圈,用以喚醒肌膚起到溫經散寒的作用;②揉罐:在閃罐的基礎上,利用溫熱的火罐罐體沿著兩側膀胱經從上至下輕柔帶動皮膚一起做順時針緩和的回旋動作三圈,使熱力滲透與患者體內,起到溫通經絡活血化瘀的作用;③走罐:將罐子吸附于涂抹一定潤滑油的部位,然后用火罐按照經絡走向來回滑動,用力均勻,共走罐三圈,以皮膚紅暈為度,以起到疏通督脈和膀胱經之氣,吸拔走出經絡間病邪之氣;④抖罐又叫搖罐,將火罐垂直兩側膀胱經方向快速做搖罐運動至少3圈,方向為從上到下,先對側后近側,用力均勻、動作有節律,以達到調理五臟劉復制功效;⑤留罐:把罐子吸定于一定的施術經絡穴位,持續時間大約5-10分鐘,從而達到溫經散寒、舒筋祛濕之功效。

1.2.2.2 穴位按摩

讓患者坐位,松解患者頸項部三線,通過對頸夾脊、風池、啞門、肩井、太陽、晴明、肝腧、腎俞等穴位的按揉松弛頸項兩側大筋,從上至下數遍,按揉頸椎,而后拔伸頸椎。隨后按摩頸部項韌帶與兩側肌肉,直至透熱以緩解頸型頸椎病的疼痛和肌肉緊張僵硬癥狀。每日2次,每次持續約10-15分鐘。

1.3 護理效果評價

觀察患者治療前后局部癥狀的改變情況;根據疼痛數字模擬評分標準(NRS評分)和焦慮評分標準(SAS評分)評估干預措施前、干預措施1周后、2周后兩組患者的疼痛及焦慮評分;根據頸椎殘障評分標準(NDI)評估上述各時間點患者頸椎功能。

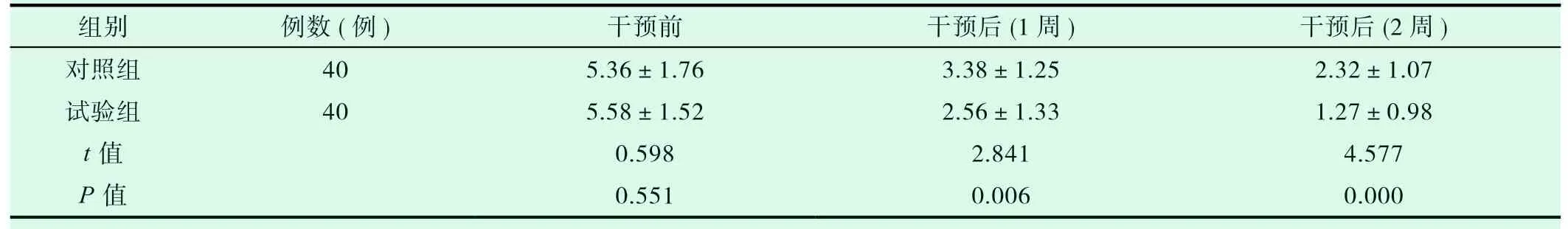

表1 干預前后疼痛評分情況

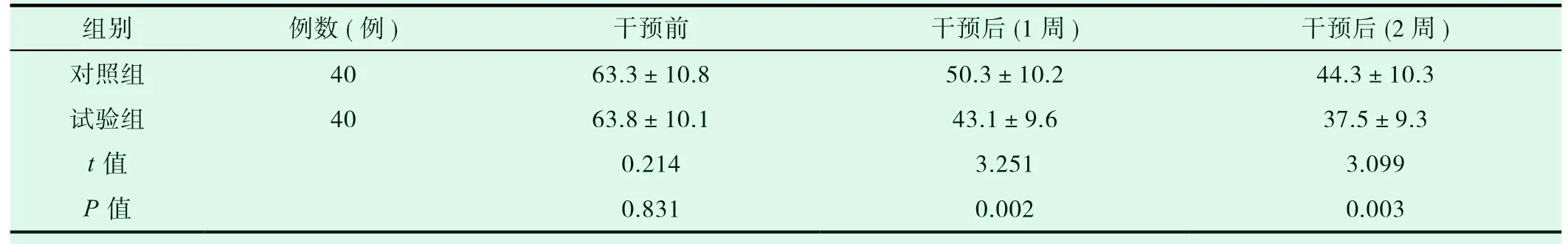

表2 干預前后患者焦慮評分

1.4 統計分析

研究結果采用SPSS 17.0進行統計分析,采取t檢驗的統計分析方法,試驗數據以均值±標準差形式呈現,P<0.05是為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般情況比較

試驗組和對照組的頸型頸椎病患者的整體狀況均有所改善,患者自覺頸肩部輕松很多,頸肩沉重感消失,酸痛減輕,拔罐后感覺皮膚發緊,拔罐部位的皮膚稍痛,穴位按摩后,患者自覺頸肩部較拔罐后更輕松,無沉重、酸痛減輕,皮膚較前舒緩松弛舒適。

2.2 干預前后患者疼痛評分

NRS評分結果顯示,對照組和試驗組在干預前無統計學差異(P>0.05),在護理干預后1周以及2周后患者的NRS評分均顯著下降,且試驗組的下降幅度顯著高于對照組(P<0.05)。

2.3 干預前后患者焦慮評分

SAS評分結果顯示,對照組和試驗組在干預前差異無統計學意義(P>0.05),在護理干預后上述兩個時間段后患者的SAS評分均顯著下降,且試驗組的下降幅度顯著高于對照組(P<0.05)。

2.4 干預前后患者頸椎曲度

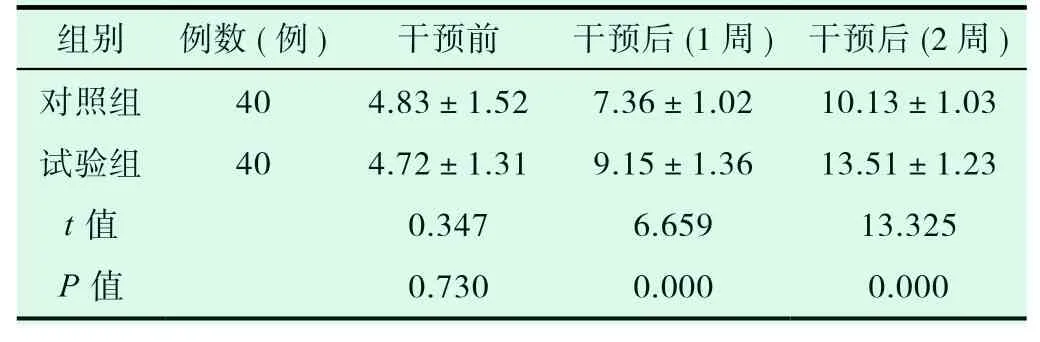

患者頸椎曲度數據顯示,對照組和試驗組在干預前頸椎曲度無統計學差異(P>0.05),在護理干預后上述兩個時間段后患者的頸椎曲度均顯著增加,且試驗組的上升幅度顯著高于對照組(P<0.05)。

表3 干預前后患者頸椎曲度

3 討論

頸椎是人體脊柱活動范圍最大,經脈連結最多的部位,只有肝血充盈才能“淫氣于筋”,維系正常的頸椎聯絡[8]。根據中醫“腎為先天之本,“腎主骨,生髓、通手腦”“肝破血,主身之筋膜”,“宗筋主骨而利機關” 這一理論,只有腎精充足,頸椎才生化有源[9]。隨著亞健康人群越來越多,頸型頸椎病發病人數也越來越多,作為常見病,平衡火罐和穴位按摩的聯合應用可快速有效的解決濕瘀阻絡患者不適,穴位按摩操作簡單易行,教會患者和家屬穴位按摩,延續至患者家中,可以減少來門診次數。平衡火罐是一種較為經典的中醫治療方法,具有消腫止痛、舒筋活絡、行氣活血、祛風除濕等功效和促進功能恢復的作用[10]。通過對局部皮膚產生溫熱刺激作用,以及拔罐產生的負壓使毛細血管通透性改變或破裂,部分血液進入組織間隙,從而產生瘀血,將病邪之氣吸拔出體外[11]。穴位按摩是中醫療法中歷史較為悠久的一種治療或者預防保健方法,通過適當的手法刺激特定部位,可以疏通經絡、運行氣血,在頸椎病的預防、保守治療或康復中均起重要作用[12]。

本研究通過對80例診斷為頸型頸椎病患者實施常規治療和護理基礎上,采用平衡火罐結合穴位按摩的護理干預,改善了患者的頸肩酸脹癥狀和頸部肌肉的緊張度,明顯改善患者各項評分。結果顯示,給予平衡火罐和穴位按摩的患者各項評分指標改善的程度均優于對照組。將穴位按摩及方法教給患者和家屬,讓患者自身也對疾病及相應預防產生新認識。臨床工作中如果做到循證護理,運用中醫整體辯證臨床思維,可減少醫療糾紛的發生率,為患者提供更為優質的服務。