南太平洋地區界定新論

——太平洋島國何以構成地區

陳曉晨

(1.中國人民大學,北京100872;2.華東師范大學,上海200062)

一、問題的提出

我們處在一個“地區構成的世界”。(1)[美]彼得·卡贊斯坦著,秦亞青、魏玲譯:《地區構成的世界:美國帝權中的亞洲和歐洲》,北京大學出版社,2007年版,第1-2頁。研究地區政治是理解當下世界政治的重要途徑。(2)王緝思:“世界政治的五大目標”,《國際政治研究》,2016年第5期,第22、27頁。目前,地區研究在中國方興未艾。(3)又稱“地區國別研究”“地區與國別研究”“國別與地區研究”“區域研究”“區域國別研究”“國別與區域研究”“國別和區域研究”等,本文在此暫且將這些概念視為同義。此處采用陳岳、莫盛凱等人的提法,參見陳岳、莫盛凱:“以深化地區國別研究推動中國國際關系學科的發展”,《教學與研究》,2016年第7期,第36頁。而對任何科學研究來說,概念的建立都是關鍵的一步,通過建立概念把某個或某些客體抽象為研究對象,確定其內涵與外延。(4)Peter Mair, “Concepts and Concept Formation”, in Donatella Della Porta and Michael Keating eds., Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press, 2008, p. 178.而明確概念的內涵與外延的邏輯方法和過程即為界定。對地區研究來說,對研究對象地區進行界定是整個研究過程的邏輯起點。

南太平洋地區(South Pacific Region,簡稱SPR)在國際舞臺上長期被視作一個較為“邊緣”的地區。(5)汪詩明、王艷芬著:《太平洋英聯邦國家:處在現代化的邊緣》,四川人民出版社,2004年版,第335頁。對這個地區至今沒有公認的明確界定。“太平洋研究之父”羅恩·克羅科姆(Ron Crocombe)1973年在《新南太平洋》一書中將該地區稱為“世界上最為廣闊散布的地區”,(6)Ron Crocombe, The New South Pacific, Australian National University Press, 1973, p. 1.這代表了早期研究者通過描述進行界定的方式。冷戰結束前夕,南太研究的國際學術共同體初步建成,概念意識加強,出現了一批基于社會科學的概念界定。(7)See “Executive Summary”, in Henry S. Albinski et al. eds., The South Pacific: Political, Economic and Military Trends, Brassey’s (US), Inc., 1989, p. vii; Te’o I.J. Fairbairn et. al eds., The Pacific Islands: Politics, Economics, and International Relations, University of Hawaii Press, 1991, pp. 3-5; Ramesh Thakur ed., The South Pacific: Problems, Issues and Prospects, St. Martin’s Press, 1991, p. 1.然而,三十年來南太平洋地區經歷了巨大變遷,目前已經到了對這一地區進行再界定的時候。

在國內學界較具代表性的界定中,徐秀軍的專著將南太平洋地區界定的太平洋共同體(Pacific Community,簡稱SPC)是除原宗主國之外的14個主權國家和8個領地。(8)徐秀軍著:《地區主義與地區秩序:以南太平洋地區為例》,社會科學文獻出版社,2013年版,第4-5頁。梁甲瑞在其專著中同時使用了“太平洋島嶼”(Pacific Islands Countries and Territories,簡稱PICTs,即“島嶼”)和“太平洋島國”(Pacific Islands Countries,簡稱PICs,即“島國”),并引用了聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的定義,將澳大利亞和新西蘭(ANZ,統稱“澳新”)納入在內。(9)梁甲瑞著:《中美南太平洋地區合作:基于維護海上戰略通道安全的視角》,中國社會科學出版社,2018年版,第1-2頁。他和曲升的文章則認為南太平洋上的22個政治實體構成了南太平洋地區的總體框架。(10)梁甲瑞、曲升:“全球海洋治理視域下的南太平洋地區海洋治理”,《太平洋學報》,2018年第4期,第53頁。廖少廉在1995年提出,南太平洋地區“包括太平洋西南部和大洋洲”,包括澳新。(11)廖少廉:“南太平洋的區域合作”,《當代亞太》,1995年第3期,第49頁。魯鵬將南太平洋地區界定為太平洋島國論壇的各成員國,包括澳新。(12)魯鵬:《南太平洋地區主義的“三環模式”研究》,華中師范大學碩士學位論文,2014年,第4頁。祁懷高、石源華和徐秀軍等用南太平洋地區概念指稱“大洋洲地區的政治實體,即16個獨立國家,以及英國、法國、美國和新西蘭現存的8個領地”,包括澳新與未獨立島嶼領地在內。(13)參見祁懷高、石源華:“中國的周邊安全挑戰與大周邊外交戰略”,《世界經濟與政治》,2013年第6期,第44頁;祁懷高等著:《中國崛起背景下的周邊安全與周邊外交》,中華書局,2014年版,第335頁;徐秀軍:“中國發展南太平洋地區關系的外交戰略”,《太平洋學報》,2014年第11期,第16頁;徐秀軍:“大國外交舞臺上的南太平洋地區”,《世界知識》,2016年第1期,第23頁。

那么,為什么對南太平洋地區的界定會出現眾說紛紜的現象?為什么有的島嶼位于北太平洋,卻在一些定義中被劃入南太平洋地區?為什么有的定義只限于主權國家,有的包括尚未獨立的島嶼領地?澳新到底是否屬于南太平洋地區?汪詩明和王艷芬教授2014年在《如何界定太平洋島嶼國家》一文中已經提出了類似問題,并試圖對他們認為“亂象叢生”的概念界定加以厘清。(14)汪詩明、王艷芬:“如何界定太平洋島嶼國家”,《太平洋學報》,2014年第11期,第1-8頁。

不過,對南太平洋地區的界定與對太平洋島國的界定還是不同的。地區并不等同于該地區所有國家或政治實體的簡單加總或集合,它還應當具備特有的本質屬性和一定程度的普遍性,才能成為社會科學中的抽象化概念。因此,到目前為止,以說明國家數量、劃定地理范圍或羅列具體國名的方式只是外延式描述性定義,尚未完成對南太平洋地區內涵、外延與動態發展的綜合界定。

據此,本文將南太平洋地區的主體界定為由14個太平洋島國構建的自然和社會空間及政治經濟體系。這等同于目前的太平洋島國地區(Pacific Islands Region,簡稱PIR)。當然,在自然和社會科學研究中,對同一個事物完全可以有不同的概念界定,取決于觀察者的視角。(15)Peter Mair, “Concepts and Concept Formation”, in Donatella Della Porta and Michael Keating eds., Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press, 2008, pp. 179-180.因此,本文提供的僅僅是一種界定方式,并不排斥其他界定;更重要的是,本文不僅要回答“怎樣界定南太平洋地區”的問題,還要抓住本質屬性,建立衡量標準,解釋“太平洋島國何以構成地區”,并考察各種內外因素如何在動態發展中共同塑造這一地區,是為南太平洋地區界定新論。

二、界定地區的普遍標準

“概念的第一特性是普遍性。”(16)列寧著,中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局譯:《哲學筆記》,人民出版社,1956年版,第147頁。要想科學清晰地界定南太平洋地區,首先要從“地區”概念入手,在社會科學領域設定一套界定地區的普遍標準。地區主義集中體現構成地區的要素,可以被視為界定地區的一種工具。

2.1 地區的概念

在中文語境下,“地區”與“區域”同義,都對應英文“region”,是基于自然地理的概念。但正如約瑟夫·奈(Joseph Nye Jr.)所言,“不存在‘絕對的’或‘自然形成的’地區”。(17)Joseph S. Nye ed., International Regionalism: Readings, Little, Brown and Company, 1968, p.vi.布魯斯·拉西特(Bruce Russett)很早就認為,在日益全球化的過程中,僅以自然地理為標準,顯然過于局限。(18)Bruce M. Russett, International Regions and the International System: A Study in Political Ecology, Rand Mcnally and Company, 1967, p. 11.

約瑟夫·奈1968年將“國際地區”(international regions)(19)地區是個多義詞,既可以指國家層次以下的地理區域乃至行政區域,也可以指國家層次以上的、跨國的、國際關系意義上的地理區域。本文取后一種義項,即拉西特所說的“國際地區”。界定為“由一種地理關系和一定程度上的相互依賴聯系起來的(一組)有限數量的國家”,(20)同②, p. vii。這個定義后來被廣泛引用,很多學者的定義也與此有相似性。(21)例如,卡爾·多伊奇(Karl Deutsch)1981年將“地區”定義為“由一組國家構成,它們在大量不同的領域具有明顯的相互依賴性”。Karl Deutsch, “On Nationalism, World Regions, And the Nature of the West”, in Per Torsvik ed., Mobilization, Center-Periphery Structures and Nation-Building: A Volume in Commemoration of Stein Rokkan, Universitetsforlaget, 1981, p. 54.在這個定義中,“相互依賴”是構成地區的一個關鍵屬性。

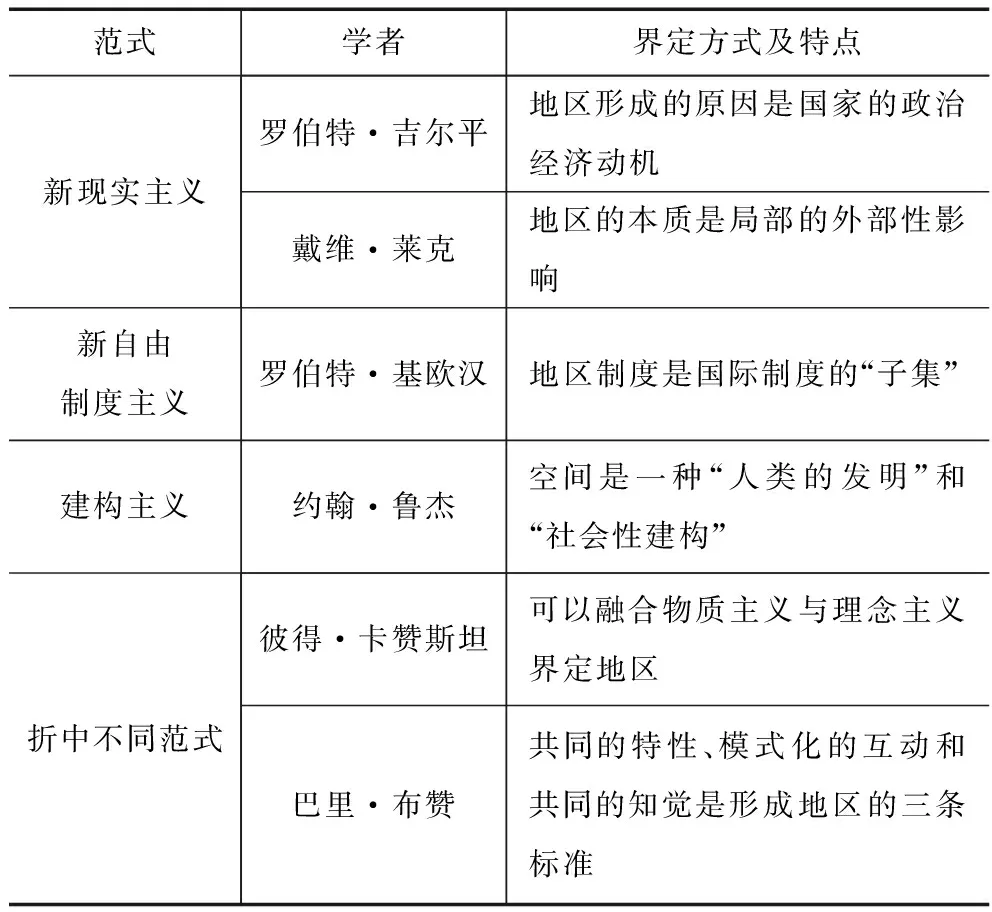

然而,隨著國際關系理論的發展,受新現實主義、新自由制度主義、建構主義等不同范式影響,對地區的定義愈加眾說紛紜。羅伯特·吉爾平(Robert Gilpin)指出,現實主義將地區一體化視作國家出于政治和經濟動機而形成的政治現象。(22)Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton University Press, 2001, p. 356.戴維·萊克(David Lake)從新古典現實主義出發,將地區定義為“一組至少由一種局部外部性影響著的國家,這種外部性跨國界但限于某一特定地理區域”。(23)David A. Lake, “Regional Security Complexes: A Systems Approach”, in David A. Lake and Patrick M. Morgan eds., Regional Orders: Building Security in a New World, The Pennsylvania State University Press, 1997, p. 48.羅伯特·基歐漢(Robert Keohane)從新自由主義的國際制度角度出發,將地區制度視作國際制度的“子集”(subset)。(24)Robert O. Keohane, “International Institutions: Two Approaches”, International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 4, 1988, p. 382.而建構主義往往強調地區是社會建構的產物或人為塑造的結果。(25)Andrew Hurrell, “Regionalism in Theoretical Perspective”, in Louise Fawcett and Andrew Hurrell eds., Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Oxford University Press, 1995, pp. 38-39.約翰·魯杰(John Ruggie)也認為,“空間是人們在某種意義上發明的一種社會性建構”。(26)John Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge”, in Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, and Stephen D. Krasner eds., Exploration and Contestation in the Study of World Politics, MIT Press, 1999, p. 235.在此基礎上,出現了結合不同理論范式的折中綜合的界定方式。彼得·卡贊斯坦(Peter Katzenstein)認為,可以將物質主義與理念主義融合界定地區。(27)Peter J. Katzenstein, A World of Region: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell University Press, 2005, p. 6.巴里·布贊(Barry Buzan)則把不同范式下對地區的定義歸納為形成地區的三條標準:共同的特性(shared characteristics)、模式化的互動(patterned interactions)和共同的知覺(shared perception)。(28)Barry Buzan, “The Asia-Pacific: What Sort of Region in What Sort of World?” in Anthony Mcgrew and Christopher Brook eds., Asia-Pacific in the New World Order, The Bath Press, 1998, p. 68.這三條標準具有一定的普遍性,可以作為界定地區的普遍標準。

表1 部分西方主流國際關系學者對地區的界定方式及特點

從第一批地區主義專門研究成果開始,中國學界就注重對地區概念的界定,強調地區的動態性和社會性。肖歡容將地區定義為“以一定的地理界限為基礎,根據某個或多個特定的社會、政治關系方面的因素建構的具有一定規模的社會生活空間”;耿協峰認為,地區“是一個動態的發展中的概念”,“反映了特定地理區域內政治經濟權力的動態安排”。(29)參見肖歡容著:《地區主義:理論的歷史演進》,北京廣播學院出版社,2003年版,第8頁;耿協峰著:《新地區主義與亞太地區結構變動》,北京大學出版社,2003年版,第22頁。耿協峰的最新研究更是認為地區是一種“文化人造物”,具有思想內涵。(30)耿協峰:“重塑亞洲觀念:新地區主義研究的中國視角”,《外交評論(外交學院學報)》,2018年第2期,第19頁。

總之,本文不擬采用一些學者根據自然地理標準對“地區”作出“一刀切”式的界定,而是認為地區具有社會屬性,屬于人文地理概念,是在社會互動進程中塑造的,需要綜合自然和社會因素進行界定。

2.2 地區性

如何界定某個地理區域是否構成“地區”,還可以由一個統領性的概念“地區性”(regionness)加以衡量。“為了更好地理解‘地區’這一概念,必須進一步理解‘地區性’概念。”(31)耿協峰著:《新地區主義與亞太地區結構變動》,北京大學出版社,2003年版,第24頁。

“地區性”概念是新地區主義(New Regionalism)和比較地區主義(Comparative Regionalism),尤其是比約恩·赫特納(Bj?rn Hettne)和弗雷德里克·索德伯姆(Fredrik S?derbaum)兩位領軍學者的理論創造。(32)在2016年的專著《重新思考地區主義》(Rethinking Regionalism)中,索德伯姆將這個概念的創造完全歸功于赫特納。Fredrik S?derbaum, Rethinking Regionalism, Palgrave, Macmillan Publishers Limited, 2016, p. 161.根據他們的研究,“地區性”是指“一個特定地理區域的地區化(regionalisation)進程在多個維度上的結果”,(33)Bj?rn Hettne and Fredrik S?derbaum, “Theorising the Rise of Regionness”, in Shaun Breslin et al. eds., New Regionalisms in the Global Political Economy, Routledge, 2002, p. 34.而“地區化”是指“創造一個地區空間的合作、一體化、內聚性和認同的過程”。(34)Fredrik S?derbaum, The Political Economy of Regionalism: The Case of Southern Africa, Palgrave Macmillan, 2004, p. 7.簡言之,地區性就是“某個地理區域何以構成地區”。(35)邢瑞磊著:《比較地區主義:概念與理論演化》,中國政法大學出版社,2014年版,第48頁。

“地區性”概念暗含這樣一個命題:地區是人為建構、重構或解構的。赫特納和索德伯姆用“國家性”和“民族性”比擬“地區性”,認為地區就像民族國家一樣,是高度主觀的現象。“地區(如同國家一樣)也是‘想象的共同體’并具有版圖的延展性。”(36)Fredrik S?derbaum, Rethinking Regionalism, Palgrave, Macmillan Publishers Limited, 2016, p. 162.

那么,地區性如何產生和發展?索德伯姆認為,功能和物質利益是基礎,但地區性不能僅建立在這些基礎上,還需要有“我們”(we)的意識和某種程度的認同。他還認為,地區性與該地區影響外部世界的能力相聯系,而影響外界的能力“很大程度上取決于內聚性和認同(即地區性)”。2016年,他在對地區性進行了二十余年研究的基礎上,從地區的內聚性和地區認同(37)在國內學者中,汪長明將“地區認同”定義為“若干地理上接近并相互依存的國家在觀念上與本地區其他國家的認同以及將自身視為地區整體一部分的意識”。參見汪長明:“南亞地區合作:從地區認同的構建到地區主義的形成”,《東南亞南亞研究》,2010年第1期,第45頁。這兩個維度界定了地區性。(38)Fredrik S?derbaum, Rethinking Regionalism, Palgrave, Macmillan Publishers Limited, 2016, pp. 161-173.

布贊對地區定義的三條標準與索德伯姆對地區性的界定內在相符:共同的知覺與地區認同是相通的;共同的特性和模式化的互動都能夠促進地區的內聚力。因此,布贊的三條標準也可視為地區性在不同方面的具體表征,可以作為衡量地區性的分項指標。

2.3 地區主義

無論是索德伯姆強調的兩個維度,還是布贊歸納的三條標準,都與地區主義相關。因此,地區主義也是界定地區的一種工具。

約瑟夫·奈1968年對地區主義的定義是,“在地區范圍內國家間的聯合或集團的形成”或“對地區主義的主張”。(39)Joseph S. Nye ed., International Regionalism: Readings, Little, Brown and Company, 1968, p. vii.2016年出版的《牛津比較地區主義手冊》是地區主義理論發展到比較地區主義階段的最新研究成果代表,其中將地區主義定義為“建立和維持包含三個國家以上正式的地區機制與組織的過程,主要由國家主導”。(40)Tanja A. B?rzel and Thomas Risse, “Introduction: Framework of the Handbook and Conceptual Clarifications”, in Tanja A. B?rzel and Thomas Risse eds., The Oxford Handbook of Comparative Regionalism, Oxford University Press, 2016, p. 7.與約瑟夫·奈更強調地區主義建立的定義相比,這個新定義更強調地區主義的過程,反映了數十年來地區主義的實踐。

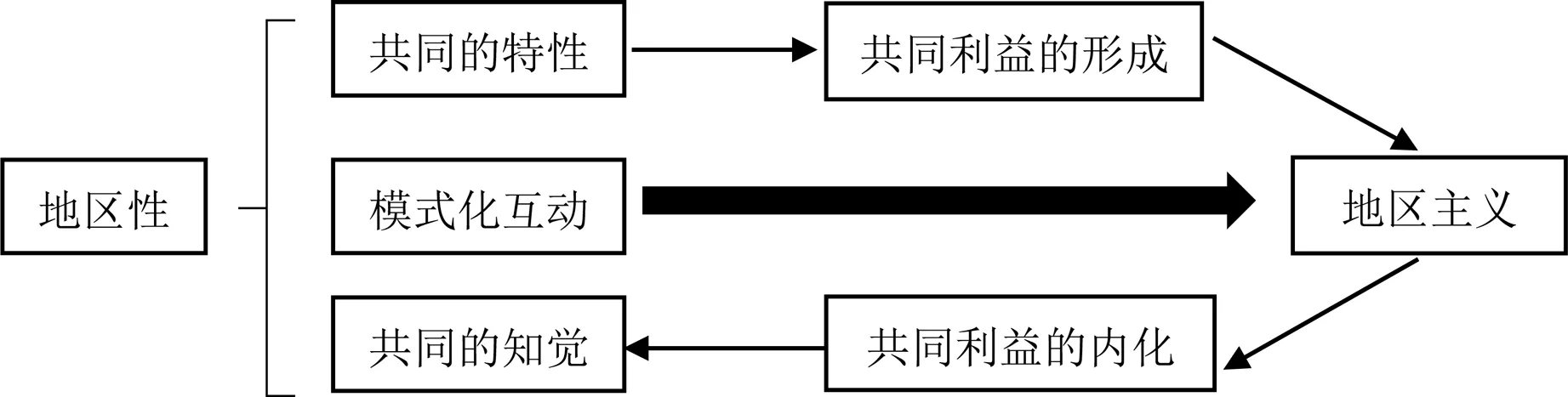

從上述定義出發,地區主義可以視作布贊所說的模式化互動過程。共同的特性有助于形成共同利益,而共同利益是驅動地區主義的動力。亞歷克斯·沃利雷克(Alex Warleigh-Lack)將國家政府置于地區主義的驅動者角色,認為參與的國家感知它們排他性的共同重大利益是地區進程啟動的主要原因。(41)Alex Warleigh-Lack, “Towards a Conceptual Framework for Regionalisation: Bridging ‘New Regionalism’ and ‘Integration Theory’” Review of International Political Economy, Vol. 13, No. 5, 2006, pp. 765-766.

地區主義可以促進相互依賴,產生和推動地區認同。2006年,菲利普·德·隆巴爾德(Philippe de Lombaerde)使用了六項指標評估地區一體化的進展,其中包括地區主義產生的認同效果和相互依賴作用。(42)Phillippe de Lombaerde, “Introduction and Summary”, in Phillipe de Lombaerde ed., Assessment and Measurement of Regional Integration, Routledge, 2006, pp. 1-6.徐秀軍構建了一個分析框架,提出地區主義的發展構建了地區認同和共同價值理念,認為“地區主義的發展可以進一步促進地區成員意識到地區共同利益的存在,這種意識也就是地區意識,它塑造了地區共同的價值理念與共同的行為方式”——實際上就是共同利益的內化——并通過利益、認同、機制網絡與政治經濟發展對地區秩序產生作用。(43)徐秀軍著:《地區主義與地區秩序:以南太平洋地區為例》,社會科學文獻出版社,2013年版,第84-89頁。2017年,太平洋島國論壇秘書處(PIFS)的兩位研究人員蒂姆·布里亞爾(Tim Bryar)和安娜·納烏帕(Anna Naupa)首次將隆巴爾德提出的指標應用于南太平洋地區,認為促進認同是評估南太平洋地區主義成果的一個組成部分。(44)Tim Bryar and Anna Naupa, “The Shifting Tides of Pacific Regionalism”, The Round Table, Vol. 106, No. 2, 2017, pp. 155-164.

綜上,作為一種模式化的互動過程,共同的特性促進共同利益,共同利益驅動地區主義,而地區主義又推動了地區認同與地區意識的產生與發展。這個過程能夠衡量特定地區的地區性。

圖1 地區性與地區主義邏輯示意圖資料來源:筆者自制

三、以地區性界定南太平洋地區

建立了界定“地區”的普遍性原則與衡量標準,就可以南太平洋地區主義的實踐為工具,以衡量地區性的三條標準——共同特性、模式化互動和地區認同——綜合界定南太平洋地區。

3.1 南太平洋地區的共同特性

南太平洋地區首先具有很強的共同特性,支撐其構成一個人文地理意義上的單元。其中,自然地理因素是構成南太平洋地區的物質基礎。構成南太平洋地區的島嶼總體上分布在北回歸線以南、南緯30°以北、東經130°以西、西經130°以東,臨近的地理空間是南太平洋地區存在的物質基礎。與其他地區不同,這些島嶼之間更為隔絕,地區內交流為巨大的水體所阻礙。“孤立性”是形容南太平洋地區的常用概念,其帶來了一系列影響,如基礎設施建設和互聯互通水平較低。(45)“太和智庫與北京大學聯合發布‘一帶一路’五通指數研究報告”,太和智庫,2018年12月24日,http://www.taiheinstitute.org/Content/2018/12-24/0913043250.html.但是,這并不意味著這些島嶼之間沒有關聯,而是關聯的方式具有獨特性。

一般而言,陸地上的道路與橋梁是組織各個地理單元形成地區的“粘合劑”;而在南太平洋地區,海洋是這些相距遙遠的島嶼相互溝通乃至形成某種共同體的“道路”與“橋梁”。南太平洋地區是目前世界上唯一完全由島嶼(或島嶼的一部分)構成的地區。正是因為海洋的存在,這些看似分散且內部千差萬別的島嶼具備了共同特性。其中,“小島嶼、大海洋”(small islands, big oceans)是南太平洋地區的突出特征。而氣候變化更是這些島嶼面臨的共同威脅,應對氣候變化是它們的共同核心利益,甚至有觀點認為,南太平洋地區正是在應對氣候變化的“前線”被建構的。(46)Marc Williams and Duncan McDuie-Ra, Combatting Climate Change in the Pacific: The Role of Regional Organizations, Palgrave Macmillan, Springer International Publishing, 2018, pp. 1-2.

南太平洋地區有極為相似的文化、歷史與發展歷程。除了習慣身體接觸、慢節奏、休閑、服飾隨意、食用烤豬肉、喜好歌舞等禮儀習俗性質的共同性,本土性和對傳統的尊重、共同的殖民歷史及在此過程中普遍接受基督教信仰,也是南太平洋地區的共性。(47)Ron Crocombe, The Pacific Way: An Emerging Identity, Lotu Pasifika Productions, 1976, pp. 4-39.汪詩明和王艷芬還總結了面積小、人口少、走和平漸進的“非殖民化”道路、同為世界上最貧困國家的現狀等共有屬性。(48)汪詩明、王艷芬:“如何界定太平洋島嶼國家”,《太平洋學報》,2014年第11期,第5-7頁。

上述共同特性促進了共同利益的構建,推動了南太平洋地區主義的形成與發展,為地區性的鞏固與強化提供了基礎。

3.2 南太平洋地區主義的發展

然而僅上述共同特性,還不足以使這些島國與島嶼領地形成一個地區。南太平洋地區是各種后天社會因素塑造的結果——包括受到南太平洋地區主義發展本身的塑造——才最終形成機制化的互動及一個具有海洋性特征的社會空間。時至今日,地區主義已經成為界定南太平洋地區內涵的重要工具,是理解南太平洋地區政治的重要途徑。

在這一過程中,南太平洋的兩個關鍵地區組織發揮了至關重要的作用:一是1947年建立的南太平洋委員會(SPC),2015年正式更名為太平洋共同體;二是1971年建立的南太平洋論壇(SPF),2000年改稱太平洋島國論壇(PIF)。事實上,“南太平洋”這一名稱本身就部分來源于南太平洋委員會——最早系統性研究南太平洋地區主義的學者之一,理查德·赫爾(Richard Herr)注意到,伴隨南太平洋委員會的活動,“南太平洋地區”逐漸取代“南海地區”成為指代這一地理區域的通行稱呼——盡管直到1977年,就連赫爾本人都還在同時使用“南海地區”和“南太平洋地區”兩個概念指代這個地區。(49)See Richard Herr, Regionalism in the South Seas: The Impact of the South Pacific Commission 1947-1974, Duke University, 1977.格里高利·弗萊(Gregory Fry)注意到,南太平洋島國與島嶼領地的共同利益(包括共同的外交需求與經濟利益)是南太平洋地區主義的主要驅動力之一,促進了以南太平洋論壇為代表的本土化地區機制,又與“泛太平洋意識形態”(Pan-Pacific Ideology)相互促進,是地區認同的促進因素。(50)Gregory E. Fry, South Pacific Regionalism: The Development of an Indigenous Commitment, Australian National University, 1979, pp. 179-238.

數十年來,兩大地區組織在機制競爭與合作協調的動態發展中逐漸形成了機制化的互動。1988年,南太平洋地區組織協調委員會(SPOCC)成立,標志著南太平洋地區主義更加組織化、模式化。值得注意的是,兩大地區組織內部都存在國家身份的制度化分野:在南太平洋委員會內部表現為宗主國與島國或島嶼領地之間的分野,在南太平洋論壇表現為澳新兩個發達宗主國與發展中島國之間的分野。(51)曲升:“南太平洋委員會演進的軌跡、動力及意義”,《貴州社會科學》,2018年第12期,第65-73頁。

最近十年,南太平洋地區主義經歷了令人矚目的新變化。氣候變化、海洋治理與可持續發展逐漸成為南太平洋地區最突出的地區議題。在這些問題上,太平洋島國不分赤道南北,都具有共同的利益訴求。與此相反,澳新屬于氣候變化領域的“傘形國家集團”,被認為是消極應對氣候變化的國家,與強烈主張減排的島國形成了尖銳對立。(52)氣候變化研究界與實踐界在很大程度上對此達成共識。參見朱松麗、高翔著:《從哥本哈根到巴黎:國際氣候制度的變遷和發展》,清華大學出版社,2017年版,第18頁。

在此背景下,一批島國自創的新地區機制興起,對地區性產生了影響。這些新地區機制的主體、功能、效果等各有特點,但其共同點是都完全由太平洋島國或島嶼領地建立,沒有澳新官方參加。其中,太平洋島國發展論壇(PIDF)促進了島國在氣候變化等議題上的利益表達,被一些人認為是該地區“最重要的新地區組織”。(53)Joanne Wallis, Pacific Power? Australia’s Strategy in the Pacific Islands, Melbourne University Publishing Limited, 2017, p. 295.在漁業資源管理與海洋治理上,以《瑙魯協定》(PNA)機制,特別是“作業天數計劃”(VDS)的實施為焦點,島國與澳新之間也產生了分歧。(54)參見王曉晴、吳錦仁:“瑙魯協議成員國VDS入漁模式及其對中西太平洋金槍魚圍網漁業的影響”,《漁業信息與戰略》,2014年第4期,第293-299頁。例如,首席貿易咨詢師辦公室(OCTA)維護太平洋島國在《太平洋更緊密經濟關系協定》(PACER+)談判中的利益,而談判對手就是澳新。(55)Wesley Morgan, “Negotiating Power in Contemporary Pacific Trade Diplomacy”, in Greg Fry and Sandra Tarte eds., The New Pacific Diplomacy, Australian National University Press, 2015, pp. 251-262.這些新機制的崛起構成了一套新的地區機制網絡,在這個網絡中太平洋島國的主導性較此前顯著上升。

聯合國框架下的太平洋小島嶼發展中國家集團(PSIDS)的建立更是太平洋島國構成一個單獨地區的明證。在2009年之前,太平洋島國與澳新一道在聯合國中以“太平洋島國論壇集團”為機制進行活動。2010年以來,太平洋小島嶼發展中國家集團逐漸形成。這些國家駐紐約的使團團長每個月至少會面一次,還組建了一個包括所有太平洋島國駐紐約使團在內的聯合工作組,發揮類似“聯合參謀部”的作用。(56)Fulori Manoa, “The New Pacific Diplomacy at the United Nations: The Rise of the PSIDS”, in Greg Fry and Sandra Tarte eds., The New Pacific Diplomacy, Australian National University Press, 2015, pp. 90-91.由于太平洋島國都是發展中國家,而澳新是發達國家,因而單獨組建集團有利于太平洋島國獲得“第三世界身份”,使其能夠以參加不結盟運動(NAM)、七十七國集團(G77)等只有發展中國家才有準入資格的機制,這是島國形成集團的程序性原因。這種“第三世界身份”既是島國的利益所在,又固化了其地區身份。(57)Greg Fry, “Recapturing the Spirit of 1971: Towards a New Regional Political Settlement in the Pacific”, Department of Public Affairs of Coral Bell School Asia Pacific Affairs - ANU College of Asia & Pacific, Australian National University, December 2015, http://ssgm.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/publications/attachments/2015-12/DP-2015-3-Fry-ONLINE_0.pdf.

總之,這些以島國和島嶼領地為中心的南太平洋地區主義的新發展反映了太平洋島國聯合自強、平等參與國際和地區事務的趨勢。從布贊的三條標準出發,近年來太平洋島國共同利益的實現不斷加強、互動越來越機制化、自我認同愈發增強,是太平洋島國地區性上升的內在學理含義。可以說,正是在地區主義的實踐中,今日的南太平洋地區被塑造出來。

3.3 南太平洋地區認同的演進

如前所述,南太平洋地區的島嶼有著相似的文化與歷史。這對地區認同有促進作用,構成了地區性的基礎。然而,“認同并非僅簡單地基于傳統……而是不斷被新的經歷與挑戰創造和重構”。(58)Fredrik S?derbaum, Rethinking Regionalism, Palgrave, Macmillan Publishers Limited, 2016, p. 162.歷史過程不斷建構與重構南太平洋的地區認同,塑造了地區性。

通過數十年的歷史過程,南太平洋地區認同逐漸濃縮為一個核心概念:“太平洋方式”(Pacific Way)。這個概念經過不斷演繹,成為在該地區廣為接受的自我認同。(59)Stephanie Lawson, “‘The Pacific Way’ as Postcolonial Discourse”, The Journal of Pacific History, Vol. 45, No. 3, 2010, p. 302.邁克爾·哈斯(Michael Haas)將其概括為“太平洋問題、太平洋解決”“文化平等”“達成一致的妥協”“政治目標優先”“泛太平洋精神”,以及“樂觀的漸進主義”六個方面。(60)Michael Haas, The Pacific Way: Regional Cooperation in the South Pacific, Praeger Publishers, 1989, pp. 10-13.徐秀軍認為,南太平洋地區主義的發展塑造了以“太平洋方式”為代表的共同價值觀念,“在地區層次上增強了整個地區的向心力和凝聚力”。(61)徐秀軍著:《地區主義與地區秩序:以南太平洋地區為例》,社會科學文獻出版社,2013年版,第220-221頁。

當然,南太平洋地區認同的演進并非線性,而是具有復雜性,呈波浪式向前推進。冷戰結束后,澳新尤其是澳大利亞力推澳新與島國之間的地區經濟一體化,并試圖推廣“大洋洲共同體”觀念,強調澳新與南太同屬一個更大范圍的共同體,甚至推進某種類似歐盟的超主權實體,乃至建立以“大洋洲議會”“大洋洲法院”和“大洋洲論壇”為“三權”,包括以澳元為基礎的共同貨幣、共同勞動力市場和共同財政的地區一體化結構。(62)這套方案的雛形在2003年由澳大利亞聯邦議會外交、國防和貿易委員會跨黨派議員聯合提出,參見Senate Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee, A Pacific Engaged: Australia’s Relations with Papua New Guinea and the Island States of the South-west Pacific, The Senate Printing Unit, 2003, pp. xiii, 1-11. 此后一些澳大利亞政界人士和學者在此基礎上繼續演繹,參見Dave Peebles, Pacific Regional Order, ANU E Press and Asia Pacific Press, The Australian National University, 2005, pp. 2-3; Jim Rolfe, “Beyond Cooperation: Towards an Oceanic Community”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 60, No. 1, 2006, pp. 83-101.2005年出臺的《太平洋計劃》(The Pacific Plan)在一定程度上代表了這種觀念。因此,有學者通過對該時期南太平洋地區主義與地區認同的觀察,可能得出澳新與太平洋島國同屬南太平洋地區的結論,乃至將這個地區的地區主義描述為以澳新為圓心的同心圓結構:將澳新置于圓心,太平洋島國論壇其次,其他地區多邊合作組織處在最外圍。(63)參見魯鵬:《南太平洋地區主義的“三環模式”研究》,華中師范大學碩士學位論文,2014年,第9頁;魯鵬、宋秀琚:“澳大利亞與南太平洋地區主義”,《太平洋學報》,2014年第1期,第 61-68頁。

不過,歷經數年折沖,《太平洋計劃》于2014年宣告結束,折射出以整個大洋洲為外延的“更大范圍的地區認同”并未代替南太平洋地區認同。與此同時,新時期南太平洋地區主義的新發展給地區認同帶來了新的因素,通過共同利益的內化,塑造了新的地區身份。氣候變化、海洋治理和可持續發展是新時期南太平洋地區的三大議題,逐漸整合成為“藍色/綠色發展”和“藍色太平洋”兩個概念,成為符合太平洋島國自身特點的新的地區認同。(64)太平洋島國秘書處《太平洋地區主義狀況報告(2017)》認為,“藍色太平洋”確認了所有太平洋人民的需求和潛力,規劃并掌握他們的發展議程,為了全體而非少數的利益集體行動,建議在新的全球形勢下,要利用并保護好“太平洋海洋資源”,掌握好“太平洋海洋區位”帶來的權力機遇與挑戰,建立“太平洋海洋認同”。Pacific Islands Forum Secretariat, State of Pacific Regionalism: Report 2017, Pacific Islands Forum Secretariat, 2017, pp. 13-15; “Pacific Regionalism & The Blue Pacific”, Pacific Islands Forum Secretariat, https://www.forumsec.org/pacific-regionalism/,訪問時間:2020年8月5日。

總之,南太平洋地區主義的波浪式發展總體上增強了地區認同,強化了“我們”與“域外”的界限,重新定義了以太平洋島嶼特別是島國為主體的南太平洋地區。

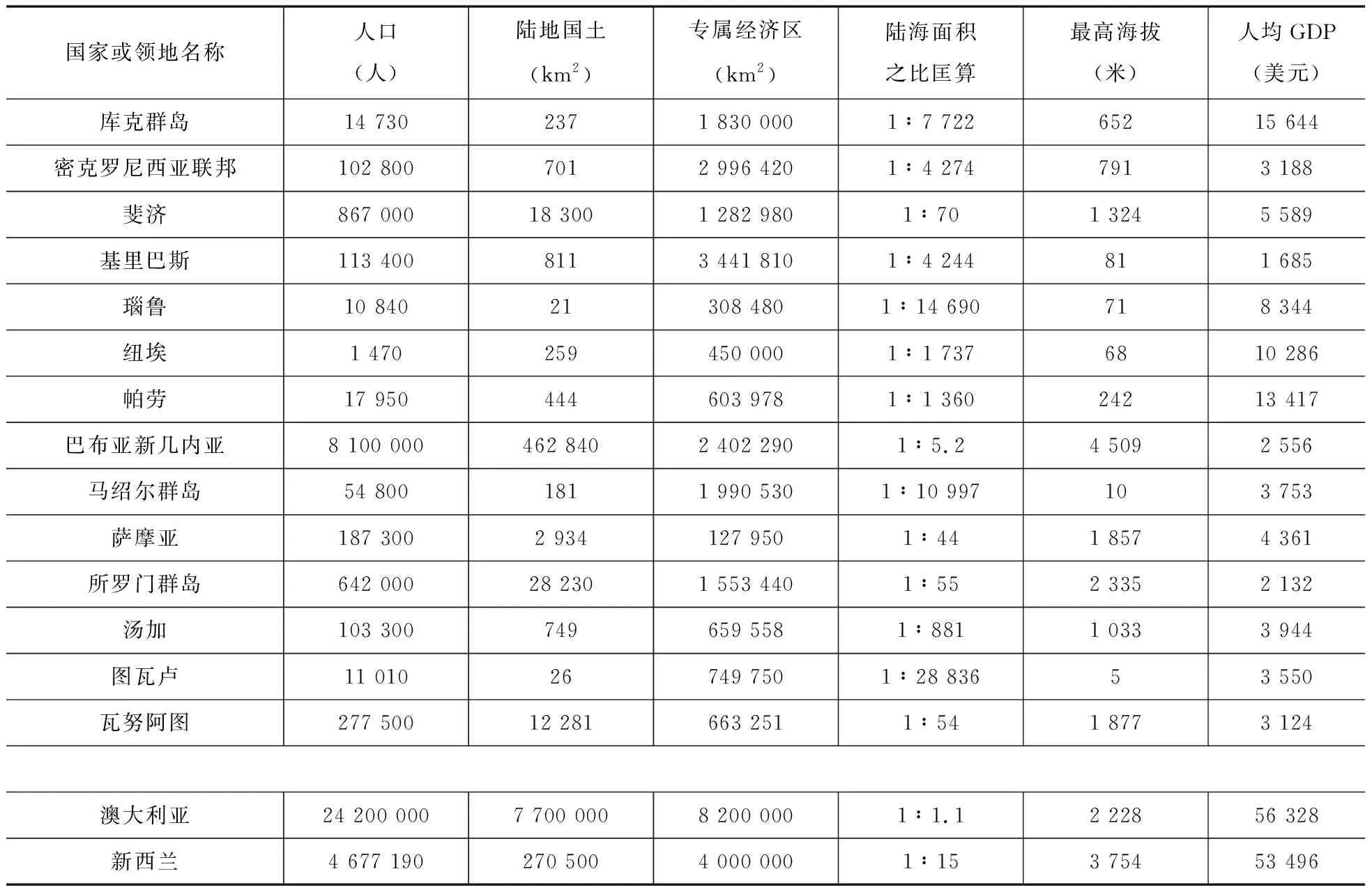

綜上所述,本文用廣義的南太平洋地區指稱,目前太平洋共同體中除了法國、美國、澳大利亞和新西蘭4個原宗主國外的22個島嶼政治實體所構建的自然和社會空間及政治經濟體系。在這個意義上,它與“太平洋島嶼”具有相同的外延。狹義的南太平洋地區的外延是目前太平洋島國論壇中擁有主權的14個島國,包括帕勞、密克羅尼西亞聯邦(簡稱密聯邦)、馬紹爾群島、基里巴斯、瑙魯、巴布亞新幾內亞(簡稱巴新)、所羅門群島、斐濟、瓦努阿圖、圖瓦盧、薩摩亞、湯加、紐埃和庫克群島。在這個意義上,它與太平洋島國具有相同的外延。

那么,這兩種定義孰優孰劣呢?這仍然要回到地區主義理論和南太平洋地區的具體情況。若以國家中心主義的視角,或嚴格按照《牛津比較地區主義手冊》的框定,那么理應采用狹義定義,即認為南太平洋地區是目前14個太平洋島國構成的互動空間。在現實中,擁有主權的島國確實比尚未獨立或自治的島嶼領地有更大的外交政策獨立性,在地區主義中發揮著更大的作用,這佐證了狹義定義的合理性。(65)一個例證是在成立后的45年里,南太平洋論壇/太平洋島國論壇只允許獨立島國或即將獨立的島嶼成為其正式成員,原因就是一些島國領導人認為不獨立就無法執行獨立的外交政策,從而受到宗主國的較大影響。然而,阿米塔夫·阿查亞(Amitav Acharya)等學者強調,非國家行為體和“非正式的地區主義”也對地區性的形成與重塑起到重要作用。(66)Amitav Acharya, “Regionalism beyond EU-Centrism”, in Tanja A. B?rzel and Thomas Risse eds., The Oxford Handbook of Comparative Regionalism, Oxford University Press, 2016, p. 122.在現實中,島嶼領地在南太平洋地區性的構建中也發揮了一定作用,是南太平洋地區主義的次要組成部分。因此,應同時采用兩種定義,但以狹義定義為重點研究對象。據此,本文將南太平洋地區等同于太平洋島國地區。

四、塑造南太平洋地區的各種因素

與此同時,當將理論化的界定原則應用到南太平洋地區的實際情況時,復雜性就進一步顯露出來。南太平洋地區內外存在各種復雜因素,有的加強地區的內聚力,有的削弱地區的內聚力,它們的合力共同塑造了南太平洋地區。

4.1 南北太平洋之分

“南太平洋地區”在自然地理上的界定與本文的界定不同。在自然地理上,南太平洋指的是赤道以南、南緯60°以北的太平洋。但是,一些位于北太平洋的島國與島嶼也被歸入人文地理上的南太平洋地區。密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島和帕勞三國,以及關島、北馬里亞納群島等島嶼領地都全境位于赤道以北,在自然地理上本應屬于北太平洋。其中,關島和北馬里亞納群島更被視為西太平洋或西北太平洋的重要島嶼。基里巴斯國土和專屬經濟區橫跨赤道,但首都位于赤道以北,因而在一些學者看來也可以算作北太平洋島嶼國家。但是,這些島國與島嶼都被界定為南太平洋地區的一部分。

為了解決“一些位于北太平洋的島國卻被歸入南太平洋地區”這個表面上的矛盾,也有另一種界定概念的路徑,那就是將太平洋島國劃分為首都位于赤道以北的“北太平洋島國”與首都位于赤道以南的“南太平洋島國”,分屬“北太平洋地區”和“南太平洋地區”。這就是完全以赤道這個自然地理界限劃線了。(67)汪詩明、王艷芬:“如何界定太平洋島嶼國家”,《太平洋學報》,2014年第11期,第3-4頁。

不過,本文更多將地區視作人文地理的概念和歷史發展的產物。以前文所述“地區性”概念,特別是以布贊的三條標準衡量,雖然赤道以北的太平洋島國確實地理上更加臨近,都籠統屬于密克羅尼西亞文化圈,歷史和現實中都與美國關系密切,還構建了密克羅尼西亞總統峰會(MPS)等合作機制,然而這些共同特性和互動還不足以使其與赤道以南的南太平洋島國分隔,構成一個單獨的地區。相較于密克羅尼西亞文化圈的獨特性與互動,它們與其他兩大文化圈——美拉尼西亞和波利尼西亞的共性更廣、機制互動更深。因此,赤道并沒有把南太平洋地區一分為二,或者顯著削弱南太平洋地區的內聚力,更沒有塑造出一個人文地理上的“北太平洋地區”。

4.2 南太平洋地區內部的三大文化圈

僅從文化人類學角度定義南太平洋地區同樣不能完全反映真實情況。除了密克羅尼西亞文化圈外,南太平洋地區還包括美拉尼西亞文化圈和波利尼西亞文化圈。這三大文化圈構成了南太平洋地區內部的三大次地區。不過,三大文化圈的界限與南太平洋地區并不完全重疊。例如,夏威夷和復活節島都屬于廣義上的波利尼西亞文化圈,也與南太平洋地區存在一定程度的地理臨近性,然而作為美國領土的夏威夷和作為智利領土的復活節島并不屬于南太平洋地區,蓋因這兩地與南太平洋地區的互動并不密切,不屬于同一個政治意義上的地區共同體。美拉尼西亞次地區包含作為印尼領土的西巴布亞,情況更為特殊一些,因為在1962年以前這里是荷蘭殖民地,曾屬于南太平洋地區的一部分,在這里生活的族群與其他美拉尼西亞島國從文化、語言學與人類學角度看非常相近,甚至可以被認為是同一族群。至今,西巴布亞問題都與南太平洋地區密切關聯,是這個地區復雜性的一個組成部分。但總體而言,由于1962年以后西巴布亞在政治上屬于亞洲國家印尼的領土,因此,西巴布亞已經不屬于南太平洋地區。(68)Johnny Blades, “Melanesia’s Test: The Political Quandary of West Papua”, Pacific Journalism Review, Vol. 20, No. 2, 2014, pp. 23-39.

事實上,以族群和文化圈為基礎的次地區雖然發展出各自的次地區合作機制,但并沒有彼此割裂,而是促進了太平洋島國的整體認同。其中一個原因是美拉尼西亞先鋒集團著眼整個南太平洋地區,力圖將美拉尼西亞次地區建設成為整個南太平洋地區主義的發展引擎。美拉尼西亞次地區約占南太平洋地區陸地總面積的98%、自然資源和生物多樣性的90%,以及總人口的87%,被稱為“太平洋地區的政治經濟主導力量”。(69)Ronald May, The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity, Australian Strategic Policy Institute, 2011, pp. 1-8.若美拉尼西亞次地區走向構建單獨的共同體,那么則會對地區認同產生內部撕裂效應;但事實上,美拉尼西亞將自身的次地區合作視為整個地區合作的一部分乃至驅動力。正如時任巴新總理彼得·奧尼爾(Peter O’Neill)所說,“美拉尼西亞國家是(南)太平洋地區最大的,一旦我們在一起能更活躍,其他的太平洋(島國)就能跟著我們”。(70)“Peter O’Neill’s Pacific Plan”, Islands Business, November 2012, https://www.islandsbusiness.com/on-the-web/item/538-peter-oneills-pacific-plan/.美拉尼西亞先鋒集團與太平洋島國發展論壇頻繁互動,還激發其他兩個文化圈組織自己的次地區合作機制并向美拉尼西亞學習,產生了跨文化圈的“外溢效應”。次地區合作成為整個南太平洋地區主義新發展的一部分,而非替代后者,這提高而非削弱了地區內聚力。(71)Pacific Islands News Association (PINA), “MSG Helps Micronesian States on Endeavour towards Closer Economic Integration”, September 30, 2014, http://www.pina.com.fj/?p=pacnews&m=read&o=1602344024542b5789295d578f36e3.

4.3 澳大利亞、新西蘭與南太平洋地區

在對南太平洋地區的諸多界定中,澳新是否應算作南太平洋地區的一部分,一直是一個核心爭議,也是界定南太平洋地區繞不開的關鍵問題。澳新與島國和島嶼領地相距并不遙遠,也有一定的共同性,對南太平洋地區事務介入程度很深,而南太平洋地區島嶼對澳新的依賴程度也很高,并且形成了模式化的互動,似乎一定程度上符合約瑟夫·奈的地區定義和布贊的三條標準。那么,如何界定澳新是否為南太平洋地區的一部分呢?

對此,新西蘭學者、政治活動家肯尼迪·格雷厄姆(Kennedy Graham)做出了三層界定:其一,澳洲—大洋洲地區(Austro-Oceania),由包括澳新在內的大洋洲組成;其二,大洋洲地區(Oceania),由密克羅尼西亞、美拉尼西亞和波利尼西亞三個島嶼文化圈組成,包括新西蘭(屬于波利尼西亞的一部分),但不包括澳大利亞;其三,太平洋島嶼地區(Pacific Islands),由密克羅尼西亞、美拉尼西亞和波利尼西亞三個島嶼文化圈組成,但不包括澳新。由此出發,他以地理臨近性、利益共同體和情感共同性這三個標準衡量南太平洋地區,認為澳洲—大洋洲不構成一個地區,而太平洋島嶼地區與只包括新西蘭的大洋洲地區都滿足成為一個地區的標準,雖然太平洋島嶼地區的共同利益更大。(72)Kennedy Graham, “Models of Regional Governance: Is There a Choice for the Pacific”, in Kennedy Graham ed., Models of Regional Governance for the Pacific: Sovereignty and the Future Architecture of Regionalism, Canterbury University Press, 2008, p. 23.

格雷厄姆的三個標準與布贊的三條標準有相通之處。本文認同格雷厄姆的分析方法,然而更傾向其第三層界定,即將南太平洋地區的外延視同太平洋島嶼地區。主要原因是新西蘭雖然也是一個由島嶼組成的國家,但無論是在基本國情(特別是經濟、社會發展水平)、在地區主義中扮演的角色、在氣候變化等關鍵問題上的立場,還是在價值觀與認同方面,都與澳大利亞更為接近,與太平洋島國存在顯著差異。

表2 太平洋島國與澳新基本國情比較

如前文所述,地區認同最根本性的表征是“我們”和“他們”之間的區分。南太平洋地區是否包含澳大利亞和新西蘭,這既是學理問題,也是政治問題,甚至提出這個問題本身就是地區主義發展的結果。在南太平洋地區主義新發展過程中,澳新越來越成為地區身份認同構建中的“他者”——有南太平洋地區組織前官員甚至撰文稱,應免去澳大利亞和新西蘭的太平洋島國論壇成員資格,將其降為“域外伙伴”。(74)Kaliopate Tavola, “Towards a New Regional Diplomacy Architecture”, in Greg Fry and Sandra Tarte eds., The New Pacific Diplomacy, Australian National University Press, 2015, pp. 27-38.盡管這在現實中可能性不大,但是確實已經有越來越多的學者(包括澳新學者)將澳大利亞稱為“域外國家”——“他者”在地區主義領域中的一種表述。

不過,雖然“澳新兩國在人們的思維空間里被人為地從太平洋島嶼國家劃分出去,但在地緣政治大行其道的今天,很難把澳新兩國從這個空間區域隔離開”。(75)汪詩明、王艷芬:“如何界定太平洋島嶼國家”,《太平洋學報》,2014年第11期,第7頁。無論如何劃分,澳新在南太平洋地區都擁有特殊的地位,原因就是相互依賴的存在。因此,當前的格局是包括澳新在內的“大洋洲地區”(Oceanic region)與不包括澳新的南太平洋地區的并存并立,但后者的地區性更強、更構成一個地區。

4.4 亞太、域外行為體與南太平洋地區

在更大范圍和更高層次上,南太平洋地區屬于亞太地區(Asia-Pacific)的一個組成部分,但處在亞太地區的邊緣。(76)前中國—太平洋島國論壇對話會特使杜起文引用“被愛情遺忘的角落”來形容南太平洋地區的地位。杜起文:“關于太平洋島國地區形勢和中太關系的幾點看法”,載陳德正主編:《太平洋島國研究》(第一輯),社會科學文獻出版社,2017年版,第6頁。當人們談論“亞太”的時候,大部分情況下并不包含這些島國和島嶼領地的存在。冷戰結束以來,亞太地區合作、跨地區合作不斷加強。其中,最具代表性的機制是亞太經合組織(APEC)。但是,冷戰結束后大約二十年里,南太平洋地區基本沒有被納入迅速發展的亞太地區合作,如太平洋島國中僅巴新是亞太經合組織成員。這種錯位被有些學者形象地稱之為“多納圈”(donut),即目前人們所說的“亞太地區”實際上是環太平洋的沿岸國家,經常忽略位于太平洋中央區位的太平洋島國,使其在地圖上更像是一個“中空的多納圈”。(77)Jason Young, “Multilayered Regionalism in Oceania and the Pacific: Seeking Converging Points of Cooperation”, in Yu Changsen ed., Regionalism in South Pacific, Social Science Academic Press, 2018, p. 8.用本文強調的三條標準衡量可見,太平洋島國與其他太平洋沿岸國家長期以來沒有形成很強的共同特性或機制化的互動,更沒有形成相互之間的地區認同——環太平洋的沿岸國家在很多情況下沒有把太平洋島國當作亞太的一部分,而太平洋島國也沒有把這些沿岸國家當作“太平洋”的一部分。例如,很多太平洋島國人士和南太平洋地區研究者所稱的“太平洋”經常僅包含南太平洋地區;他們有時以“環太平洋”(Rim of the Pacific)稱習慣上的亞太地區,但這個稱呼并沒有被廣泛接受,并且容易與這個名詞的其他義項混淆。

太平洋島國在亞太地區合作中的“缺席”加劇了其在冷戰結束后面臨的“邊緣化”境地。直到2009年,太平洋島國在國際多邊舞臺上仍然被描述為“處在邊緣地位”,在面臨全球金融經濟危機后的諸多全球問題,尤其是對太平洋島國來說至關重要的氣候變化問題時,缺乏在國際上發聲的能力。(78)Karen McNamara, “Voices from the Margins: Pacific Ambassadors and the Geopolitics of Marginality at the United Nations”, Asia Pacific Viewpoint, Vol. 50, No. 1, 2009, pp. 1-12.

在這個背景下,太平洋島國逐漸認識到,只有通過“抱團”才能緩解這種“邊緣化”帶來的挑戰。2009年《聯合國氣候變化框架公約》第15次締約國會議(即哥本哈根氣候大會)是一個重要時間節點,聯合起來的太平洋島國初步顯示出“一個聲音說話”的力量。2011年,在太平洋小島嶼發展中國家集團的推動下,聯合國機制中的亞洲集團改名為“亞洲與太平洋小島嶼發展中國家集團”,太平洋島國與“亞洲”并列,這從法理上改變了太平洋島國在亞太地區的邊緣地位。(79)Fulori Manoa, “The New Pacific Diplomacy at the United Nations: The Rise of the PSIDS”, in Greg Fry and Sandra Tarte eds., The New Pacific Diplomacy, Australian National University Press, 2015, pp. 90-91.通過“抱團”,太平洋島國的地區認同不斷加強。

在這個過程中值得注意的是,域外大國競相介入南太平洋地區對地區性的構建起到了間接推動作用。近年來,諸多西方國家“重返南太”,尤其是美國通過“亞太再平衡”和“印太戰略”加大了對南太平洋地區的戰略投入。新興國家也加強了對南太平洋地區的介入,中國加強與太平洋島國的南南合作尤其引起各方矚目。總體上,域外大國的競爭提高了太平洋島國的博弈能力,使其有機會借助大國平衡外交彌補自身實力的不足,將其他大國作為自身與澳新展開博弈的籌碼,獲得更大程度的自主性。例如,在最新一屆太平洋島國論壇峰會的閉門會談中,太平洋島國領導人借用歐盟和中國作為“杠桿”向澳大利亞聯合施壓并取得成功。(80)Lidia Kelly, “Fiji PM Accuses Australia’s Morrison of ‘Insulting’ Pacific Island Nations”, Reuters, August 16, 2019, https://www.reuters.com/article/us-pacific-forum-australia-fiji/fiji-pm-accuses-australias-morrison-of-insulting-pacific-island-nations-idUSKCN1V7047.這有助于構建以太平洋島國為主體的地區性。(81)Xiaochen Chen, “China, the United States and Changing South Pacific Regional Order in the 2010s”, China International Strategy Review, Vol. 1, No. 2, 2019, pp. 330-343.

五、結論與啟示

正如卡贊斯坦所說,對地區的界定可以融合物質主義與理念主義。(82)Peter J. Katzenstein, A World of Region: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell University Press, 2005, p. 6.自然地理上的臨近性與共同特征是形成地區的物質基礎;共同的社會特性、模式化互動(尤其是地區主義發展形成的機制化互動)和地區認同等社會因素對地區性的產生與提升起到了能動作用。物質基礎與社會因素共同有機構成了對地區的人文地理界定。

以此觀之,本文以地區性的視角,按照共同的特性、模式化的互動和共同的知覺三個標準對南太平洋地區進行了界定:目前14個太平洋島國和其他8個尚未獨立的太平洋島嶼具備共同的自然和人文地理特性,構成了互動的社會空間,在氣候變化、海洋治理和可持續發展等方面逐漸形成專屬于島國與島嶼的共同利益,推動了南太平洋地區主義的發展,促進了地區機制網絡的建立與機制化的互動,在歷史過程中鞏固了地區認同,形成了一個完整的政治經濟體系。據此,本文將南太平洋地區等同于太平洋島國地區。

上述界定解答了前文所述的幾個疑問:可以認為,赤道南北兩側的太平洋島國與島嶼領地在共同特性、機制化互動和地區認同上并無大異,赤道并沒有在物質或心理上將島國與島嶼領地徹底分割為兩部分,因而應當將其視為一個地區整體;島國與島嶼領地都參與了地區主義,但程度和作用不同,在界定時可有主有次;澳新盡管在地理臨近性、相互依賴和模式化互動方面在一定程度上符合布贊設置的標準,但在地區認同方面與島國和島嶼領地存在顯著差異,在地區主義發展歷程中并未成功實現地區一體化預設目標《太平洋計劃》與“大洋洲共同體”,因此,可以認為澳新目前不屬于南太平洋地區的一部分。

不過,在現實中,南太平洋地區的概念存在復雜性,包括延展性、多重性和可塑性,其邊界是不斷變化的。因此,要把南太平洋地區放在理論、歷史與現實中加以綜合界定。隨著形勢的變化,太平洋島國的地區性也完全有可能進一步發生變化,由此導致地區的內涵與外延進一步演變。例如,假設若干內外因素導致太平洋島國地區性削弱,那么大洋洲地區也可能發展成為一個整合程度更高的地區,澳新特別是澳大利亞強勢推動“大洋洲共同體”可能會瓦解這個由太平洋島國構成的地區。當然,從目前形勢看,這種情境還不大可能在近期發生。

準確科學地界定南太平洋地區是必要的基礎研究工作。與三十年前美國學界對南太平洋地區的界定背景有一定類似,中國學界目前已經逐漸認識到這個地區的價值與重要性。(83)參見呂桂霞編著:《斐濟》,社會科學文獻出版社,2015年版,第1頁;于鐳、趙少峰:“‘21世紀海上絲綢之路’開啟中國同太平洋島國關系新時代”,《當代世界》,2019年第2期,第29-30頁。不過,目前中國學界的南太平洋地區研究基礎尚較為薄弱。(84)汪詩明:“國內太平洋島嶼國家研究趨勢前瞻”,《太平洋學報》,2017年第9期,第86頁。在這種情況下,形成對南太平洋地區的社會科學界定,有助于中國南太平洋地區研究的進一步發展。

推而廣之,本文界定地區的普遍標準也有潛力適用于其他地區。事實上,所有的地區都是社會建構的產物,只是形成時間有長有短。例如,冷戰結束以來,至少有兩個地區經歷了巨大變化:當代的中亞地區由蘇聯解體而形成;冷戰時期的“東歐地區”則因冷戰的結束而式微,今天的“中東歐”與冷戰時期的“東歐地區”在本質上不同。(85)參見孫壯志、王海媚:“21世紀以來中國的中亞研究:進展與不足——孫壯志研究員訪談”,《國際政治研究》,2019年第2期,第143-160頁;孔寒冰、韋沖霄:“中東歐研究的歷史演變、特征及發展趨勢——孔寒冰教授訪談”,《國際政治研究》,2019年第3期,第126-160頁。此外,東南亞、中東、拉美與加勒比等地區也發生著內涵與外延的變化。而另外一些地區概念,例如“中南亞”,則并沒有成為現實。近年來,南太平洋地區的內涵和外延演變是世界范圍內地區變遷的最新案例之一,這種動態發展今后可能還將繼續。因此,將地區視作由社會建構的、受地區認同影響的可變概念,而不是由自然科學決定的、一成不變的規定,可能更有利于中國的地區研究不斷在理論和實踐中走向深化。