葶藶大棗湯結(jié)合麻杏石甘湯在肺炎患兒中的應(yīng)用價值

洪婉玲

肺炎在嬰幼兒群體中十分高發(fā),常年均可能發(fā)生,尤其在冬季和春季。臨床癥狀主要表現(xiàn)為呼吸急促、咳嗽、喉間痰鳴、體溫升高等,是因肺部感染病菌引起的,嚴重會出現(xiàn)體溫持續(xù)升高、急促喘氣不安、情緒不寧、面無血色、四肢冰涼、口唇發(fā)紺、涕淚俱無、抽搐、昏迷的癥狀。此病多發(fā)生于感冒、急性呼吸道傳染病和帶狀皰疹病毒感染之后,倘若不及時采取有效的治療措施,對嬰幼兒的身體和心理都會造成極大的創(chuàng)傷[1,2]。治療肺炎患兒,我國中醫(yī)古籍《傷寒論》中記載有葶藶大棗湯和麻杏石甘湯,其中麻杏石甘湯已被沿用至今,普遍應(yīng)用于肺部疾病的臨床治療[3]。然而,本研究認為,肺炎患兒因其肺部與成人存在差異,極易發(fā)生并發(fā)癥,葶藶大棗湯結(jié)合麻杏石甘湯對癥治療,根據(jù)疾病的發(fā)展變化而增減藥物,同時采用西藥輔助治療,可減少治療時間,療效也較為顯著。本研究選取我院收治的50例肺炎患兒,探討了葶藶大棗湯結(jié)合麻杏石甘湯治療肺炎患兒的效果,現(xiàn)具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2018年5月—2019年5月我院收治的肺炎患兒50例,均符合《小兒肺炎喘嗽中醫(yī)診療指南》。按隨機數(shù)字表法將所有患兒分為研究組25例與對照組25例。研究組中男患兒15例,女患兒10例;年齡0.7~6.0歲,平均年齡為(4.1±1.3)歲;體溫38.5~40.2 ℃,平均體溫為(39.6±1.3)℃;病程6~42 d,平均病程為(25.3±3.4)d。對照組中男患兒16例,女患兒9例;年齡0.6~7.0歲,平均年齡為(4.2±1.2)歲;體溫38.6~40.1 ℃,平均體溫為(39.3±1.4)℃;病程6.1~43.0 d,平均病程為(26.0±3.3)d。2組患兒一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。

1.2 診斷標準參照中華中醫(yī)藥學會兒科分會2008年《小兒肺炎喘嗽中醫(yī)診療指南》,臨床表現(xiàn)為氣喘、咳嗽、咳痰、喘鳴、發(fā)熱,肺部聞及中、細濕啰音。X線全胸片可見小片狀、斑片狀陰影,也可以出現(xiàn)不均勻的大片狀陰影,或為肺紋理增多、紊亂。細菌性肺炎白細胞總數(shù)可升高,中性粒細胞增多。

1.3 納入標準①符合中醫(yī)肺炎喘嗽的診斷標準;②簽署知情同意書。

1.4 排除標準①合并嚴重營養(yǎng)不良、哮喘及心、肝、腎和造血系統(tǒng)等嚴重疾病;②危重患兒:出現(xiàn)循環(huán)系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等危重表現(xiàn)者。

1.5 治療方法對照組采用常規(guī)方法進行治療,使用50~100 mg/(kg·d)的頭孢噻肟鈉,分2次靜脈滴注。針對有憋喘痰多癥狀的患兒,需進行吸氧治療,使用鹽酸氨溴索緩慢靜脈滴注,1 ml/次,2次/d。研究組采用葶藶大棗湯結(jié)合麻杏石甘湯治療,結(jié)合患兒的病情發(fā)展情況考慮添加相關(guān)治療藥物,藥方為:葶藶子12 g,石膏24 g,麻黃6 g,杏仁8 g,紅棗5枚。針對體溫升高的患兒,可添加黃芩、虎杖;針對涕淚俱閉的患兒,可添加玄參、蘆根、麥冬;針對痰多的患兒,可添加浙貝母;針對呼吸急促且面唇發(fā)紫的患兒,可添加丹參、虎杖;針對氣血虛弱的患兒,可添加黨參;針對便秘的患兒,可添加大黃;針對咳嗽嚴重的患兒,可添加前胡、款冬花;針對情緒不安的患兒,可添加鉤藤。1劑/d,用水煎熬,根據(jù)患兒的實際病情進行適當調(diào)整,使用頭孢噻肟鈉靜脈滴注,如若患兒對此抗生素過敏,可替換為克林霉素或阿奇霉素。

1.6 療效判定標準根據(jù)我國《中醫(yī)病證診斷療效標準》,將肺炎臨床治療效果劃分為3個等級,治愈:治療一段時間后咳嗽癥狀消失,體溫降至正常,聽診肺部無啰音,X線胸片顯示炎癥好轉(zhuǎn),白細胞水平正常;好轉(zhuǎn):治療一段時間后體溫降至正常,咳嗽癥狀好轉(zhuǎn),聽診肺部啰音有所改善,白細胞水平正常或高于正常水平,X線胸片顯示炎癥好轉(zhuǎn);無效:治療一段時間體溫未降至正常,病情持續(xù)發(fā)展,X線胸片顯示炎癥無好轉(zhuǎn)跡象。

1.7 統(tǒng)計學方法采用SPSS 22.0軟件對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,2組患者臨床治療效果為計數(shù)資料,以百分率(%)表示,進行χ2檢驗,以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

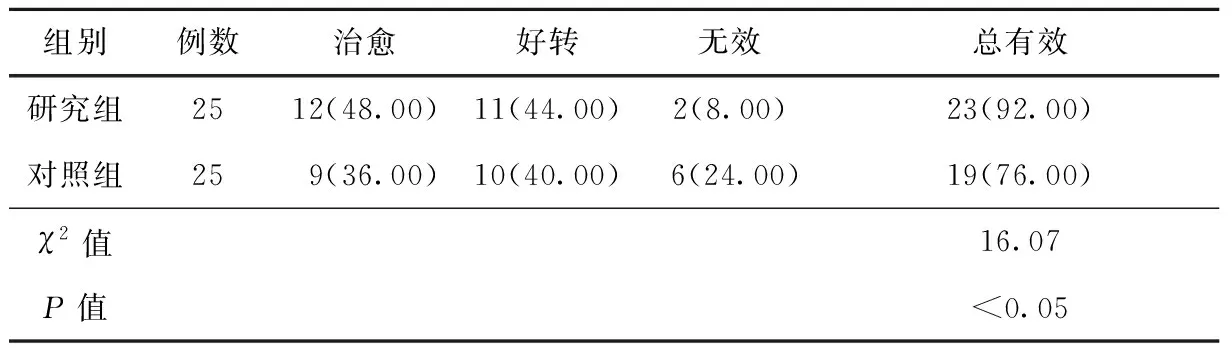

研究組總有效率為92.0%(23/25)(19/25),高于對照組總有效率76.00%,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者有效率比較 (例,%)

3 討論

肺炎較多發(fā)于嬰幼兒群體,屬于兒科門診就診量較高的一類疾病,同時也是導致嬰幼兒死亡的一種高危疾病[4]。目前,此病作為嬰幼兒中發(fā)生率較高的疾病,對其身體和心理健康都造成了嚴重危害。然而,在治療過程中,通常采用的是西醫(yī)治療,因其病情容易反復發(fā)作而出現(xiàn)耐藥,最終療效并不理想。引起肺炎的原因主要分為內(nèi)部因素和外部因素,外部因素主要是風邪侵體、肺為邪侵,由此引發(fā)疾病;內(nèi)部因素為患兒的肺氣不足,無法抵御外邪的侵入,例如肺氣先天不足或后天喂養(yǎng)不良造成的。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進步,在治療肺炎患兒方面,西藥中的抗生素應(yīng)用最為廣泛,同時也會導致患兒的耐藥性升高,影響最終治療效果,肺炎患兒可使用激素治療以控制住病情的持續(xù)發(fā)展,卻無法標本兼治,抗生素濫用還會損傷患兒的身體健康。因此,應(yīng)根據(jù)中醫(yī)辨證施治的思維,最大程度減少藥物對患兒機體的傷害。使用中藥方施治,療效更為顯著,同時還能與西藥產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)[5-7]。

麻杏石甘湯源自我國中醫(yī)古籍《傷寒論》的第63條、167條,原藥方主要治療因病邪侵體,正邪交爭于肌表引起的流汗癥狀,熱邪積于肺部,此藥方也是張仲景研發(fā)出的治療外感咳嗽的藥劑,葶藶大棗湯同為張仲景研發(fā),其藥效在于瀉肺水、平定氣喘,對于胸部脹滿不適、痰多等癥狀具有顯著的療效,然而因葶藶苦能夠損傷胃腸功能,尤其是患兒的胃腸功能,所以應(yīng)添加大棗保護患兒的臟腑[8,9]。葶藶大棗湯藥方源自中醫(yī)典籍《傷寒論》,麻杏石甘湯藥方源自中醫(yī)典籍《金匱要略》,兩種藥方均為張仲景所創(chuàng),對于外感和內(nèi)傷的治療效果均十分顯著。方中蜜麻黃是宣肺平喘的主藥,杏仁具有祛痰止咳的療效,對平定氣喘、降氣潤腸具有顯著的療效。兩者聯(lián)合使用可治療痰多、寒熱之癥,石膏具有清熱解毒、消炎消腫的療效[10]。葶藶子不僅有瀉肺平喘之功,亦可利水消腫。結(jié)合現(xiàn)代藥理研究,高于研究中的藥方具有增強心臟功能和促進排尿的功效,患兒的心臟較為嬌嫩,但代謝旺盛,心臟承受的負荷較大,當患上肺炎時,缺氧和感染的發(fā)生幾率較高,嬰幼兒肺炎引發(fā)的主要并發(fā)癥為心衰,而葶藶子在治療肺炎方面效果較為顯著。

本研究中研究組采用了葶藶大棗湯結(jié)合麻杏石甘湯的治療方法,對照組采用了常規(guī)治療的方法,研究結(jié)果顯示,研究組臨床治療效果明顯優(yōu)于對照組,差異均有統(tǒng)計學意義(P<0.05),2種藥方聯(lián)合使用有宣通肺氣、開通郁閉、清肺化痰的療效,同時還可減少治療時間,有效減少并發(fā)癥的發(fā)生,而且還能減少激素的使用,避免造成患兒的身體損傷,中藥方治療相比常規(guī)抗生素治療,對保護嬰幼兒的臟腑功能具有很重要的實際意義。

綜上,肺炎是嬰幼兒的多發(fā)病,尤其在冬季和春季發(fā)生最為頻繁,對嬰幼兒的身體健康損害十分嚴重。針對肺炎患兒,常規(guī)治療的方式為抗生素治療,盡管也有一定的療效,但濫用抗生素會提升患兒的抗藥性,降低療效。本研究認為,葶藶大棗湯結(jié)合麻杏石甘湯治療肺炎患兒的效果顯著,且安全性較高,值得臨床推廣應(yīng)用。