憨山如畫

◆陳瑞林(北京 )

現在文藝圈里的許多文章互相吹捧,對畫家和作品一味贊揚,文藝批評淪落成抬轎子、吹喇叭的行當。賀安成在《文藝生活·藝術中國》發表文章《“田園宰相”王憨山》,力求全面客觀地評析具有影響的畫家王憨山,有贊有彈,如空谷足音,難能可貴。

人無完人,即使成就極高的畫家,也不可說無懈可擊、完美無缺,倘若一味贊頌,就如鄭板橋說的“隔靴搔癢贊何益,入木三分罵亦精”了,西方也有同樣的說法“若無批評,贊美則無意義”。這個世界除了神是完美的,任何人、任何事都是存有瑕疵的,我們應該有清醒的態度,不能盲目贊頌吹捧,只有這樣做,持之以恒,才有可能構建出真正良好的文藝批評風氣。

二十多年前,我在中央工藝美院(今清華大學美術學院)任教,時任美協黨組書記的王琦先生是我在中央美院學習時關系比較親密的老師,借調我到《美術》雜志兼職,協助華夏主編工作。賀安成陪王憨山來到北京,在編輯部我看了他的作品,得知他坎坷的經歷,深感不易,感動之余,為他撰寫了一篇《嚼得菜根,百事可為》的文章。在王憨山的身上,我看到了家鄉湖南畫家的倔勁,不怕吃苦,不怕碰釘子,百折而不撓,身在鄉野之中,勤學苦讀,筆耕不倦,毫不懈怠。從王憨山的畫作,可以看到畫家直抒胸臆的人生感悟,從畫上的題跋,可以看出畫家的深厚修養。畫如其人,人如其畫, 人與畫氣質神韻的相融在今天的畫壇是不多見的。畫家主體與對象客體神遇而跡化,所以王憨山的畫自成面貌、很有個性,擺脫了繪畫創作的陳陳相因、千人一面,使人耳目一新。

湖南是大畫家齊白石的家鄉,然而迄今再沒有看到走齊白石這條路卓然成家的人物出現,這個問題值得研討研討。湖南大寫意中國畫創作后繼乏人,原因是多方面的。工筆重彩畫風頭太盛,恐怕是一個原因。恕我直言,工筆重彩畫是有很大局限的。黃賓虹認為,中國畫之大美追求的是內美與外美。所謂內美,是思想精神修養氣質的美,所謂外美,是筆墨色水語言形式的美。傳統中國畫論有工不如寫、色不如墨的說法,今天來看,未見得完全過時。中國畫強調筆墨,將書法的筆法融入繪畫創作是傳統中國畫的重要特質,中國畫強調藝術的精神性,強調個人的氣質神韻的表現,強調萬事萬物在精神層面與人的認知產生共鳴,萬物皆備于我,作品要有我在,這都需要豐富的經歷、深厚的學養來支持,這就是為什么寫意、尤其是大寫意、尤其是水墨大寫意難畫的重要原因,特別是內美,那不是學幾筆青藤八大得點皮毛所能達到的。湖南工筆重彩畫很有成就,在全國亦堪稱獨樹一幟,然而也應該承認,湖南工筆重彩畫的格調是不高的。許多畫家偏好這種精工細作鮮妍富麗的美,入手比較容易,效果更加直接,效益更為實惠,工筆重彩畫的強勢氛圍長期籠罩湖南畫壇,寫意畫一定程度上難以實現有力的突破。

王憨山的藝術給湖南低迷的大寫意畫注入了新鮮的血液。他創作出了一批畫藝精湛、修養深厚、個性突出的好畫,那時應該是他初具聲名的時候,只可惜到后期聲名日隆,隨之而來的應酬使他難以應付,干擾了畫家的創作。疲于奔命的世俗交往,使他晚年的繪畫幾乎落入一種程式化的僵局,幾條粗大的平行線掃過去,幾條魚、幾只雞,看似氣勢雄渾,實則失去內在的力量,看似頗有霸氣,卻缺乏底蘊的支持。中國畫之美其極致應當還是內在之美、含蓄之美、靈魂之美、精神之美,就像朱光潛認為的那樣,有一種崇高感、一種靜穆的神韻。那些張牙舞爪、一味叫囂,貌似很有氣勢,其實瑟瑟如牗下風,不過是穿堂風罷了。晚年王憨山為身所累為名所累,未能達到他原本可以達到的藝術高度,這是很可惜的,這是他個人的悲劇,也是湖南美術界甚至全中國美術界的損失。

陳瑞林與王憨山

今天我們討論王憨山和他的藝術,不只是為了評價畫家個人,還具有更加廣泛的意義。當年有朋友對把王憨山與齊白石進行比較頗為憤憤不平,其實大可不必。看湖南美術出版社出的《藝術收藏與鑒賞》“齊白石和他的朋友圈”,編者認為:“從晚清到新中國,齊白石從湖南鄉村里的一介木匠,一步步走上神壇,成為中國現代最負盛名的畫家”,如果真是那樣,今天就要請白石老人從神壇上走下來,恢復人的真實面貌。白石老人是人,不是神,人的一切優點和缺點他都具有,既使是白石老人的藝術,也不是不可以討論的。王憨山性格憨厚,不善言辭,不善交際,加上雙峰口音的影響,很難與人溝通交流。雖然全世界都存在人際交往和與人處事的問題,而人事關系在中國卻尤為重要。王憨山是一個淳樸謹慎的人,沒有條件聘請經理人、助手幫助他處理瑣碎的事務,事無巨細,只能親力親為,然而恰恰這不是他之擅長。藝術家需要個性,王憨山是一個很有個性的畫家,這種與眾不同的個性在藝術創作中顯示優勢,然而現實社會卻難以包容這樣個性突出的藝術家。“人皆可為堯舜”。齊白石的成功與他的人際交往大有關系,王憨山如果為人處世能夠好好學習白石老人,社會如果能夠對王憨山更加包容一些,湖南一前一后出現白石、憨山兩位大畫家也未可知,歷史無法假設。

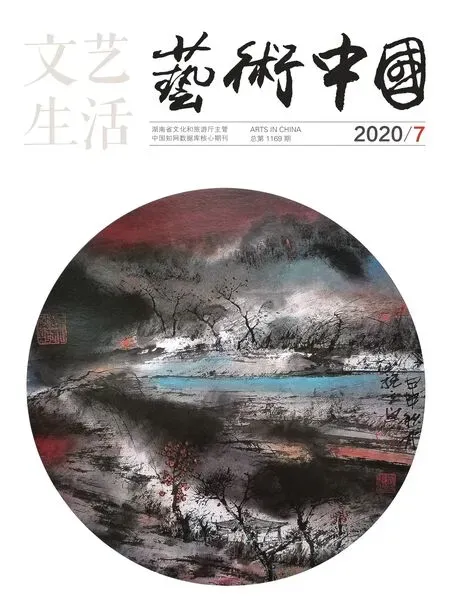

國畫 王憨山

造成王憨山悲劇的另外一個原因是他沒有處理好藝術與名利的關系。近幾十年,市場經濟發展,種種誘惑繁多,對藝術家和藝術有正面的作用,也產生了巨大的負面影響。如何看待名利的誘惑,如何看待金錢的誘惑,對于畫家、尤其是青年畫家是一個很大的問題。我們并不主張畫家作苦行僧,藝術勞動也是勞動,可以說是更為艱苦的勞動,勞動當然要收取報酬,當年齊白石對一位有恩于他的要好友人無休止索畫頗為反感,直至友誼的小船最終打翻。然而藝術的底線還是要堅持的,職業的還是要堅持的,如果一心掙錢,又何必掛羊頭賣狗肉呢?下海經商做買賣不更加來錢,前些年搞房地產不更加來錢嗎?畫家不應當是造幣機。現在很多畫家一心為錢,喪失了藝術的初心,丟失了藝術家的底線。其實古今中外并不乏堅守底線的藝術家,他們耐得住貧困和寂寞,在逆境中創作出了優秀的作品,也造就了他們藝術史上的崇高地位,當代畫家陳子莊可以說是其中的一位。晚年王憨山的悲劇應當使今天的畫家、尤其是年輕畫家深省。《文藝生活·藝術中國》舉辦王憨山研討會,希望這次研討會能夠從討論王憨山出發,涉及更加廣泛、更多更有意義的問題展開討論。感謝研討會邀請,讓我發表許多不成熟的意見,請各位朋友批評。謹以此發言,作為對去世多年的友人王憨山的紀念。(本文根據電話采訪錄音整理。)