廣東省珠海市地質災害發育特征及形成條件分析

賴 波

(廣東省珠海工程勘察院,廣東 珠海519000)

1 珠海市地質災害概況

根據 “ 廣東省珠海市地質災害詳細調查報告(1 ∶50000)” 成果[1]:截止2019 年4 月2 日,珠海市共有地質災害點135 處,其中崩塌點109 處、滑坡點26 處,按規模統計:109 處崩塌地質災害點中,微型8 處,小型101 處;26 處滑坡地質災害點均為小型。按災情險情統計表明:無巨型和大型地質災害點;中型的27 處,其中崩塌21 處,滑坡6 處;小型的108處,其中崩塌88 處,滑坡20 處。 其他與地質環境有關的隱患有平原區工程建設導致的軟土地面沉降和山腳一帶削坡建房造成的不穩定斜坡。 泥石流、地面塌陷、地裂縫在珠海市基本不發育[2]。 無論是自然因素誘發的地質災害,還是人類工程活動造成的災害,都嚴重威脅人類生命及財產安全,同時引起生態環境的破壞,成為制約珠海市經濟建設發展和國土空間規劃的關鍵因素之一。 因此,查清以上災害的主要發育特征及形成條件,有助于政府部門及工程建設單位有效預防地質災害發生。

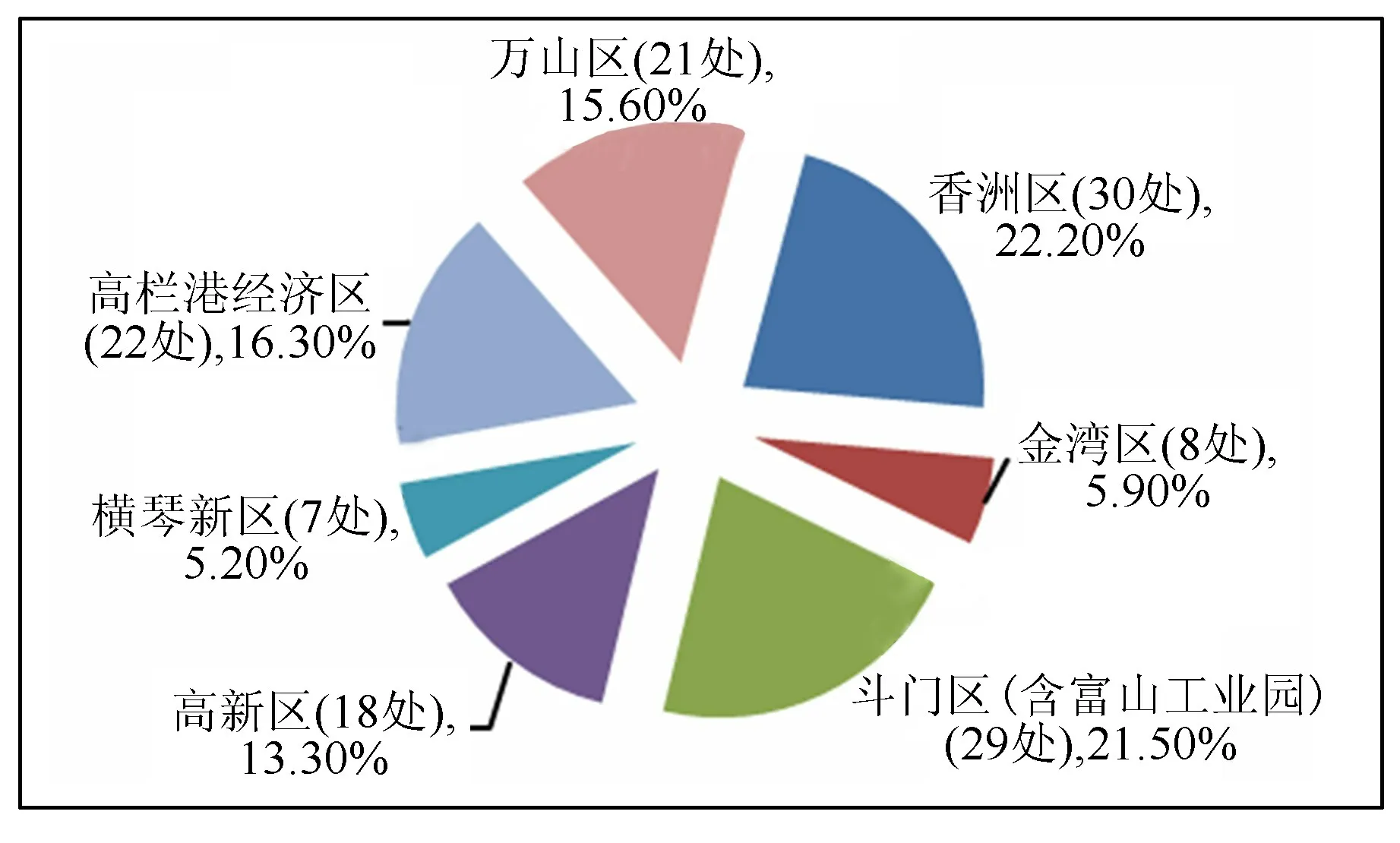

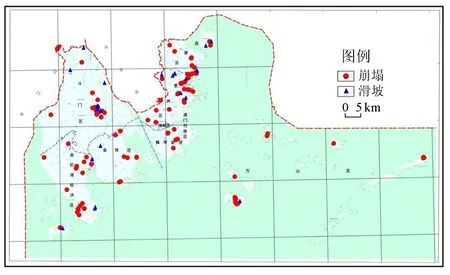

珠海市地質災害分布情況見圖1 和圖2。

圖1 珠海市各行政(功能)區地質災害分布統計圖

圖2 珠海市地質災害分布示意圖

2 珠海市地質災害發育特征

2.1 崩塌

截止2019 年4 月2 日,珠海市發現崩塌地質災害點109 處。 按規模劃分:均為微型地質災害點;按成因類型劃分:質崩塌29 處、巖質崩塌61處、土巖復合崩塌19 處。

2.1.1 土質崩塌

此類崩塌多發生于坡度大于60°的人工邊坡高臨空面,主要由降雨自然因素誘發,具有突發性強,危害性較大的特點。 通常發生于持續強降雨之后,其發育過程隱蔽而緩慢,容易使人麻痹大意。 一般破壞模式為錯斷式,在重力卸荷應力作用下,沿強弱透水層界面發生順坡而下的崩滑,此類崩塌發生時具有較大的勢能,翻滾撞擊,能摧毀其下任何建筑物,影響面較廣。

2.1.2 巖質崩塌

巖質崩塌多發生于坡度大于70°的人工邊坡臨空面,主要由降雨等自然因素誘發。 一種是,邊坡巖體節理裂隙通常較發育,塊體和楔形體結構較發育,加上前期人工開挖采取的爆破手段致使坡面巖石破碎程度較嚴重,雨水容易從裂隙進入產生較大的動水壓力和靜水壓力;另一種是,巖體差異性風化較嚴重,有 “ 球狀” 風化形成的孤石危巖體,人工削坡后孤石裸露,孤石的軟弱基座極易被雨水沖刷和掏蝕。 這兩種邊坡巖體破壞模式通常為傾倒式(滾落、墜落、掉塊) 崩塌,楔形體或孤石危巖體在強降雨后動水壓力和靜水壓力增大而失去原有平衡而傾倒,發生或滾落、或墜落、或掉塊[3]。 此類崩塌突發性極強,難以預防,危害性大;通常發生于邊坡的中上部,墜落的高度較大,重力勢能較大,滾落的距離較遠,因此較小塊徑的巖石亦能造成較大的危害,且巖石墜落過程中受坡面條件制約,易發生彈跳,致使滾落路徑難以預測。 此類崩塌是珠海市較為普遍的崩塌,多見于陡崖式人工邊坡[4]。

2.1.3 土巖復合崩塌

此類崩塌多發生于坡度大于60°的人工邊坡,主要由降雨自然因素誘發。 邊坡巖體風化程度強烈,巖石呈碎塊狀或散體狀,土體透水性較好,飽水后強度迅速降低,破壞模式通常為拉裂式崩塌。此類崩塌發生速度快,破壞力大,影響面廣。

2.2 滑坡

截止2019 年4 月2 日,珠海市發現滑坡地質災害點26 處。 按規模劃分:均為小型滑坡;按成因巖土類型劃分:土質滑坡17 處、巖質滑坡2 處、土巖復合滑坡7 處。

滑坡多發生于人工邊坡,滑坡體外形多為直線型,后緣拉裂縫一般不發育,基本上均已發生下錯或滑塌,大部分滑體已滑落至坡腳,后緣滑坡壁明顯,滑床形態一般為直線型和圓弧形。 滑坡的成災規模一般較小,危害性一般較大,會危及坡腳的人民生命及財產安全,如居民、住房、行人、車輛等。

按滑坡物質組成結構分析:以土質為主,一般厚度較薄,多小于5 m,一般上部厚下部薄。 滑移結構面一般較為單一,多為組合接觸面,如松散覆蓋層與下伏基巖接觸面、強風化與弱風化接觸帶、強透水層與相對弱透水層接觸帶等。 滑動面普遍與坡面一致,滑動面一般產生于坡面。

按成因及誘發因素分析:滑坡主要由降雨自然因素誘發,少數由人為因素誘發,其中降雨集中及持續性降雨最容易誘發滑坡地質災害。

2.3 不穩定斜坡

不穩定斜坡是指目前正處于或將來可能處于變形階段,進一步發展可能形成崩塌或滑坡的斜坡,是一種潛在的地質災害,包括自然斜坡和人工邊坡。 截止2019 年4 月2 日,珠海市共發現不穩定斜坡175 處,按成因巖土類型劃分:土質不穩定斜坡61 處、巖質不穩定斜坡64 處、土巖復合不穩定斜坡50 處。 其中覆蓋層厚度小于斜坡總高度的1 / 6 為巖質不穩定斜坡;覆蓋層厚度占斜坡總高度的1 / 6 ~2 / 3 為土巖復合不穩定斜坡;覆蓋層厚度占斜坡總高度的2 / 3 以上為土質不穩定斜坡。

2.3.1 土質不穩定斜坡

此類斜坡坡體主要由殘坡積土、全風化巖及強風化巖組成。 主要分布于剝蝕殘丘和臺地,因人為削坡形成的邊坡,坡高從幾米到幾十米不等,通常坡度較陡,坡腳一般為民房。 邊坡上部和坡頂為殘坡積層,厚度一般0.5 ~3.0 m,以下為巖體全風化后的黏性土,以及呈半巖半土狀的強風化巖。 殘坡積土厚度薄,干燥狀態下孔隙率大,結構松散,透水性好,雨水容易入滲;全風化和強風化巖,裂隙較發育,孔隙率較大,透水性較好。

土質斜坡的坡度對斜坡的穩定性影響最大。當坡度較大時(一般>60°),一般發生錯斷式崩塌,發生部位一般在坡面的中上部或坡頂處,崩塌體主要是殘坡積土和全風化巖。 當坡度<60°時,土質斜坡的破壞模式一般為滑動滑坡,且以牽引式滑坡為主,滑坡體主要是殘坡積層和全風化及強風化巖;滑坡床(滑動面)形態一種是圓弧形,一般為透水層與相對隔水層接觸帶,或是強風化與弱風化接觸帶;還有一種是直線型,為上覆土層與基巖接觸面。

2.3.2 巖質不穩定斜坡

此類斜坡坡體以中風化巖為主,上覆土層厚度較薄。 主要分布于剝蝕殘丘和公路沿線,一般原為采石取土場,廢棄后形成的高陡邊坡,未經整治復綠,后期坡腳跡地被利用為建設用地,修建了民房和廠房等;公路沿線的不穩定斜坡為修建公路時切坡形成,通常未經治理。 巖質不穩定斜坡坡度一般都較陡,破壞模式一般為崩塌,且以掉塊墜落的方式為主。

2.3.3 土巖復合不穩定斜坡

此類斜坡主要有兩種,一種是斜坡上部為土體,下部為巖體;另一種是斜坡體以強風化巖為主,呈半巖半土狀。

上土下巖斜坡一般主要是上部的土體較容易發生變形破壞,且主要沿土巖接觸面帶破壞,破壞模式多為沿基巖面的滑移崩塌。 半巖半土斜坡通常存在沿軟弱結構面,破壞模式一般為沿軟弱結構面發生滑移的崩塌或滑坡。

2.4 軟土地面沉降

以珠海市大陸地區為研究區域,采用31 景Sentinel-1 數據進行形變監測分析,利用PS-InSAR技術提取了16 466 個PS 點,通過對PS 點的形變信息進行克里金插值,獲取了珠海市2017 年3 月~2018 年8 月的高精度地表形變場。

根據《地面沉降干涉雷達數據處理技術規程》(DD 2014—11)附錄B(見表1),珠海市地面沉降嚴重程度較低( 年均沉降速率10 ~30 mm / a) 面積約127.9 km2,其中面積最大的沉降區為斗門—金灣地面沉降區,共存在5 個沉降中心;地面沉降嚴重程度中等(年均沉降速率30 ~50 mm / a) 面積約13 km2,其中斗門區白蕉鎮沉降區面積為10. 7 km2,高欄港沉降區面積為1.9 km2;地面沉降嚴重程度較高(年均沉降速率大于50 mm / a) 面積0.4 km2,均位于高欄港地面沉降區,共存在2 個沉降中心[5-6]。

表1 地面沉降嚴重程度分級

通過珠海市PS-InSAR 地面沉降監測,可以發現珠海市地面沉降空間分布主要以點源地面沉降為主,其中沉降速率最大地區位于高欄港經濟區南水鎮,該地區廣泛分布海陸交互相的淤泥類軟弱土層,為圍海造陸而成,仍處于土地自重沉降過程中,其完全沉降穩定需要較長的時間,該地區存在兩個地面沉降漏斗中心,并且漏斗間存在聯通現象;斗門—金灣地區地面沉降速率最大達到30 mm / a,存在多個沉降區,地面沉降10 mm 等值線已經聯通,說明該地區同樣存在多個地面沉降漏斗聯通成片趨勢(見圖3)。

圖3 珠海市大陸區PS-InSAR 沉降速率等值線圖

通過地面沉降時間序列圖可以發現(圖4),珠海市大部分地區(包括香洲區、橫琴區、高新區) 地面沉降趨于穩定,而斗門區白蕉鎮、高欄港區南水鎮年均沉降速率分別為30、50 mm / a。 同時珠海市地面沉降存在季節性變化,地面沉降在2017 年7月至2017 年9 月,白蕉鎮、南水鎮沉降區地表形變均出現減緩或抬升現象,表明地下水受到梅雨季節降水補給會短暫影響地表形變,但隨著地下水排泄以及人為開采,地表形變會逐漸恢復至原有沉降趨勢。

圖4 珠海市大陸各行政(功能)區地面沉降時間序列圖

3 珠海市地質災害形成條件分析

根據2013 ~2018 年廣東省珠海地質災害應急搶險技術中心出具的地質災害應急調查報告(表)數據統計結果(見表2)[7]。

表2 珠海市2013~2018 年地質災害發生時間分布情況一覽表

由上表可知:珠海市近年來地質災害發生時間段主要分布在4 月~10 月期間;從調查報告(表)內容可知:地質災害發生的部位主要位于人工削坡建房和道路削坡形成的危險邊坡坡肩及淺表層,少數發生在自然斜坡和孤石所在的危險邊坡區域。 由此可知:珠海市地質災害形成的條件可從時間和空間分布規律上可循,即汛期期間易發生地質災害;人類工程活動對山體開挖削坡的區域易發生地質災害。然而,地質災害的發生不局限于汛期期間和開挖邊坡區域,其形成往往由多個因素構成,主要分為自然因素和人為因素兩類。 自然因素主要包括降雨、地形地貌、地層巖性、地質構造、地震等;而人為因素主要包括工程建設、采礦、抽排水、植被破壞等[8-9]。

突發性地質災害( 崩塌、滑坡) 影響因素主要有:邊坡形態、邊坡高度及坡度、邊坡的物質組成及結構特征、匯水條件及面積、地層巖性、巖土體工程地質特性、降雨、地震、人類工程活動等。

緩慢性地質災害(地面沉降) 影響因素一般為填土區欠壓實,經雨水浸潤,充填的砂石土液化嚴重,加上工程建設過程中地基處理欠規范,從而引起地面下沉現象。

珠海市多數危險邊坡為人工開挖削坡形成,由于無序開挖,造成坡面裸露,局部產狀近于直立,由于淺表層巖土體裸露、結構較松散,受雨水沖刷作用,巖土體浸潤嚴重,滲透性較好,在雨水浸潤下會迅速軟化和失穩,進而造成崩塌或滑坡。

4 結論

根據廣東省珠海市地質災害詳細調查( 1 ∶50000)成果及近年來珠海市地質災害發生情況,總結珠海市地質災害發育特征及形成條件如下:

(1)崩塌、滑坡地質災害發生的時間段主要分布在每年的4 月~10 月期間(汛期);發生的部位主要位于人工削坡建房和道路削坡形成的危險邊坡坡肩及淺表層,少數發生在自然斜坡和孤石所在的危險邊坡區域。 誘發崩塌和滑坡的主要條件為降雨,其他條件包括邊坡形態、高度及坡度、物質組成及結構特征、匯水條件及面積、地層巖性、巖土體工程地質特性、降雨、地震、人類工程活動等。 崩塌、滑坡具有突發性強、破壞速度快的特點。

(2)不穩定斜坡主要發育在自然斜坡和人工邊坡的坡肩及淺表層,此類邊坡坡面裸露,淺表層巖土體結構一般較松散,基巖裂隙較發育,巖體較破碎,在強降雨或持續性降雨條件下,不穩定巖土體很容易失穩,易發生崩塌或滑坡地質災害。 此類斜坡同樣具有突發性強、破壞速度快的特點。

(3)軟土地面沉降主要發生在平原區工程建設比較頻繁和軟土分布較厚的區域。 沉降快慢隨季節性變化,形成條件主要受地下水補給、排泄以及地表人類工程建設影響。 其具有發生緩慢、危害性大的特點。