河南省盧氏縣荊彰脈石英礦礦床地質特征

王 雙, 王曉黎, 李 原

(河南省有色金屬地質礦產局第七地質大隊,河南 鄭州450000)

礦區分布于黑溝—叫河斷裂帶以北(區域上為欒川斷裂),具有長期、復雜的構造演化歷史和變質變形特征。 區域地層具典型的地臺式基底、蓋層二元結構。 基底為太古宇太華巖群,蓋層為中元古界熊耳群、高山河組、官道口群等。 黑溝—叫河斷裂帶對區域成礦有明顯的控制作用,其北側形成一系列的大型鉬、鉛鋅等礦床[1]。 區域地層屬華北地層大區、華北地層區豫西地層分區、熊耳山地層小區,區域構造屬于華北板塊、華北陸塊、崤山—熊耳山地塊,位于黑溝—叫河斷裂帶、潘河—馬超營斷裂帶北側,構造線方向為近東西向,區內褶皺、斷裂發育,多為近東西向、北西向等。

1 地層

礦區內出露地層較簡單,主要為中元古界薊縣系官道口群龍家園組(Pt2l)、巡檢司組(Pt2xj)、杜關組(Pt2d)、馮家灣組(Pt2f)和第四系(Q),其分布特征如下:

(1)龍家園組(Pt2l):分布于礦區南部,呈近東西向展布,傾向北,傾角一般為10° ~18°;不整合在熊耳群、高山河組之上,其上與巡檢司組整合接觸;巖性及厚度相對穩定,主要以燧石條帶(紋)細晶白云巖及中厚層狀細晶白云巖為主,厚>823 m。

下部為砂質白云巖或含砂白云巖,在區內不連續出露一層肉紅色白云巖。 中部的下部為灰白色含燧石條帶、團塊細晶白云巖與含燧石條帶、團塊紋層白云巖構成的韻律層序。 中部的紋層白云巖顏色呈灰黑色,并見灰黑色的燧石條帶。 上部紋層白云巖中見白云巖礫屑,紋層白云巖中多見帽狀疊層石,灰泥白云巖中常見假裸枝疊層石,在東部官道口地區的龍家園組二段底部可見一層厚20 m 左右的砂礫巖楔(寨上巖楔)。 上部以青灰色巨厚層狀含礫屑細晶白云巖為主,向上為灰白色(含礫屑)細晶白云巖與礫屑紋層燧石條帶狀細晶白云巖構成的韻律層序,厚338.6 m。

(2)巡檢司組(Pt2xj):分布于礦區內中部,呈近東西向展布,區內傾向南,傾角一般為9° ~15°;下、上分別與龍家園組、杜關組整合( 局部為斷層) 接觸;總體為白云巖和紋層白云巖組成的基本層序重復,巖層間發育有石英及燧石夾層,厚約142.5 m。

底部為一層厚1 ~4 m 的暗灰色角礫狀燧石礫巖(層),燧石礫巖之上變細為泥礫巖、泥質粉砂巖、粉砂質泥巖,向上則逐漸變為灰色含泥質白云巖、含燧石薄層或條帶、團塊狀或紋層狀白云巖構成的韻律層序,白云巖中常含白云質礫屑。 頂部巖性與下段相似,但燧石層更厚且十分突出。 與龍家園組相比,厚而突出的燧石層是顯著標志。

巡檢司組(Pt2xj)巖層間夾似層狀脈石英礦,為主要的脈石英礦的賦礦層位。

(3)杜關組( Pt2d):分布于礦區北部及東部少數區域,呈近東西向展布,傾向南,傾角一般為5° ~11°;下與巡檢司組整合(局部為斷層)接觸,上與馮家灣組整合接觸,厚約240.5 m。

底部為鐵紅、灰綠色含砂礫泥巖、含礫頁巖,上部為含燧石條帶礫屑白云巖與泥質巖、泥質白云巖構成的韻律層序,以內碎屑白云巖結束為標志與中段分開;中部下為燧石條帶白云巖,上為厚~巨厚層狀白云巖夾泥巖薄層,產疊層石,近頂部夾少量薄板狀微晶白云巖;上部為灰紅、灰黃色薄板狀泥質白云巖、含燧石團塊微晶白云巖,產細長柱狀疊層石[2]。

(4)馮家灣組(Pt2f):分布于礦區內北部,局部出露,呈近東西向展布,傾向南,傾角一般為5° ~25°;下、上分別與杜關組、白術溝組整合接觸;厚度不大,出露不全,巖性無重大變化,厚約160.8 m。

下部為一層厚10 ~20 m 的層狀含疊層石白云巖;中部為砂礫屑白云巖與紋層狀白云巖構成的基本層序;上部為燧石條帶細晶白云巖;頂部含炭。 區域上特征相對穩定。

(5)第四系(Q)。 第四系少量分布在沿溝兩岸所形成的各級階地,一般呈帶狀、長帶狀、舌狀構成的河漫灘及各級階地。 階地沖積層下部為礫石層,中部砂質黏土夾粉砂層,上部為砂質黏土。

2 構造

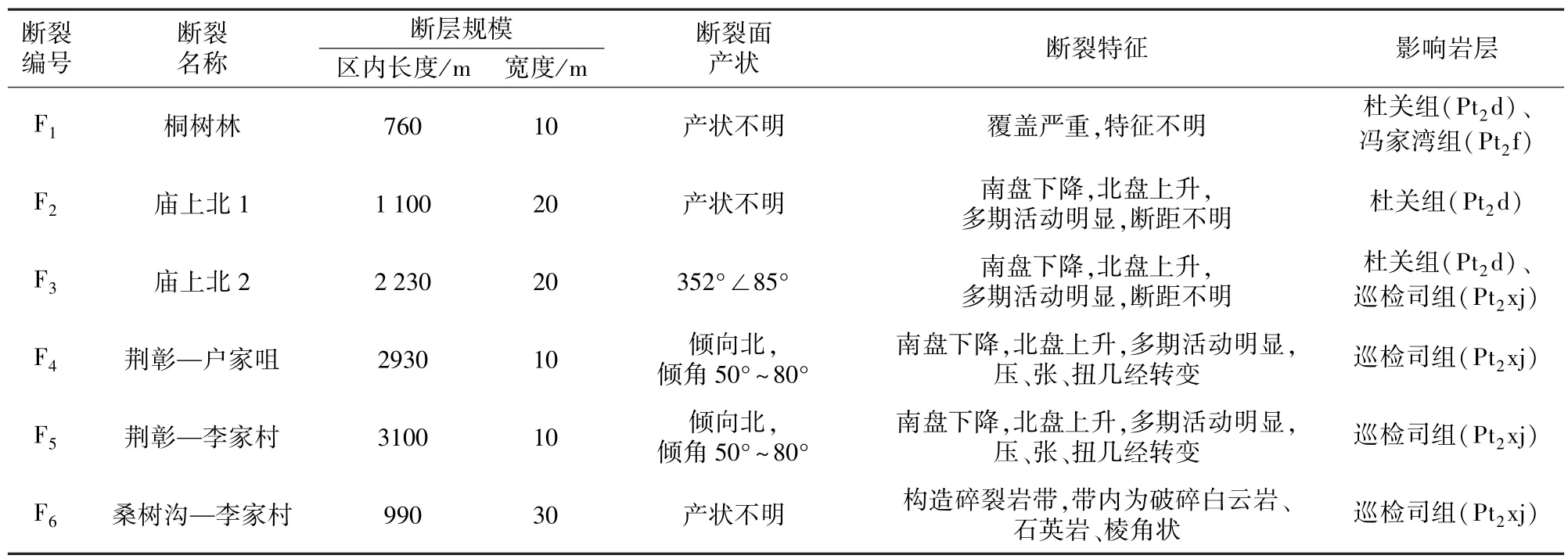

礦區處于杜關向斜核部,區內斷裂構造發育,出露6 條斷裂(編號分別為F1~F6),可分為三組,即近東西向、北西向、北東向(表1)。 其中,近東西向斷裂具呈組平行出露特征[3]。

(1)近東西向斷裂:近東西向斷裂主要出露于礦區中部(F2、F3斷裂) 和南部(F4、F5斷裂),斷裂面多北傾,傾角50° ~80°,顯示南盤下降,北盤上升;大多發育時間長,多期活動明顯,力學性質壓、張、扭幾經轉變;規模較大,均呈東西向延伸至礦區外。 礦區南部外圍見斷裂F7,并可見一小型水晶礦床。

表1 礦區內斷裂帶特征表

(2)北西向斷裂:北西向斷裂F1出露于礦區北部,呈北西-南東向延伸至區外。

(3)北東向斷裂:北東向斷裂F6出露于礦區南部,向南延伸至礦區外,且在斷裂南側見一條規模較大的石英脈(q)。

(4)近南北向斷裂。 礦區中部發育數條近南北向次級斷裂,切割巡檢司組地層,斷距不明,對K1礦體形態存在一定影響。

3 巖漿巖

礦區內未見巖漿巖出露,僅見數條石英脈(q)、云煌巖脈(ξχ)等。

4 礦(化)體地質特征

4.1 礦區礦(化)體地質特征

礦區植被較為發育,地形相對較平緩,于礦區中北部發現一條規模較大的石英脈(編號K1),分布于礦區內官道口群巡檢司組地層中。

K1脈石英礦(化)體順層產出,頂底板均為官道口群巡檢司組燧石條帶白云巖,產狀與圍巖基本一致。 頂板附近可見殘留沉積特征的硅質巖。 石英礦地表露頭良好,沿走向斷續出露約2.2 km,地表出露寬度5~20 m 不等,總體傾向南,傾角6° ~13°,適于開采。 F3斷層以北暫未見出露。

K2脈石英礦(化)體位于礦區東南部,順層分布在官道口群巡檢司組燧石條帶白云巖地層中,產狀基本同地層一致。 東南部區外近鄰邊界有兩處在采礦山,見礦體厚度5 ~10 m,傾向北,傾角較平緩,推測其穩定延伸入礦區內。 但在區內踏勘時,由于植被及殘坡積物覆蓋嚴重,僅見零星石英露頭及轉石,故K2脈石英礦(化)體的形態及規模有待進一步工作查明。

本次勘查在地質踏查點D1、D11 處分別垂直脈石英走向按1 ~2 m 連續取樣1 個( 采樣編號為JZ01、JZ02),又分別在K1 脈石英礦(化) 體東側延伸處民采點及K2脈石英礦(化)體東南處民采點垂直脈石英走向按1~2 m 連續取樣1 個(采樣編號為JZ03、JZ04)。 經河南省有色金屬地質礦產局第六地質大隊化驗室化驗分析,SiO2品位均在98.62%以上,見表2。

礦區含礦巖系特征表現為礦區內巡檢司組(Pt2xj)地層中發育有似層狀脈石英礦。 其中,K1脈石英礦體走向近東西,長約2.2 km,南傾,傾角較緩,出露寬度5 ~20 m 不等,厚3 ~5 m;其頂、底板均為白云巖;礦石為乳白色致密塊狀,由石英組成,質量較純,礦石中SiO2含量在98%以上;該礦(化)體中含少量水晶。 隨著進一步工作,該區脈石英找礦可能有較大的突破。

4.2 礦區外圍礦(化)體地質特征

礦區周邊分布多個已開采脈石英礦、水晶礦礦床(點),顯示該區域脈石英成礦良好,礦石特征良好,具有很好的資源前景。