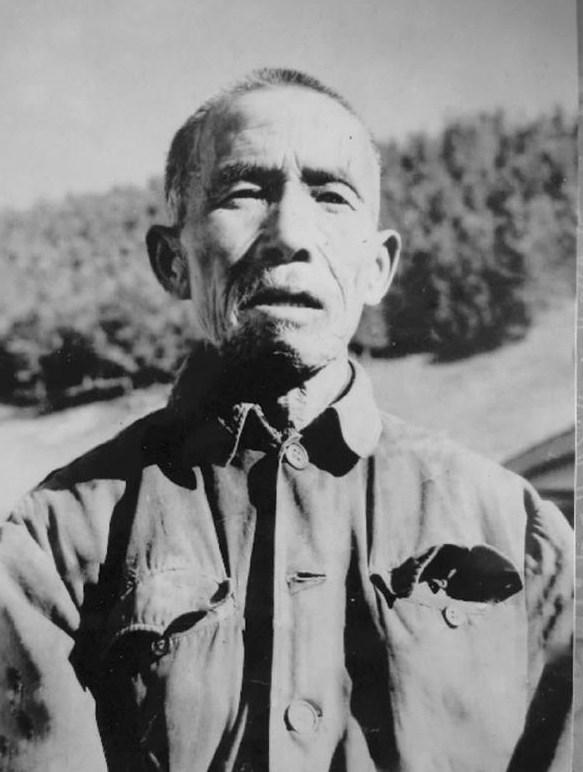

裕固族牧民的紅管家易明清

安永香

紅石窩村是中國工農紅軍西路軍最后一次召開軍政委員會的地方。我就出生在此,小時候是聽著西路軍英勇血戰(zhàn)故事長大的,對西路軍將士懷有深深的敬仰之情。參加工作以后,我曾多次采訪過紅石窩村的易明清,也曾多次去看望過他。在紅石窩村,一提起西路軍老戰(zhàn)士易明清,裕固族牧民們人人豎起大拇指,稱贊他是生產隊的好管家,裕固族人民的好兒子。

跟隨部隊戰(zhàn)河西

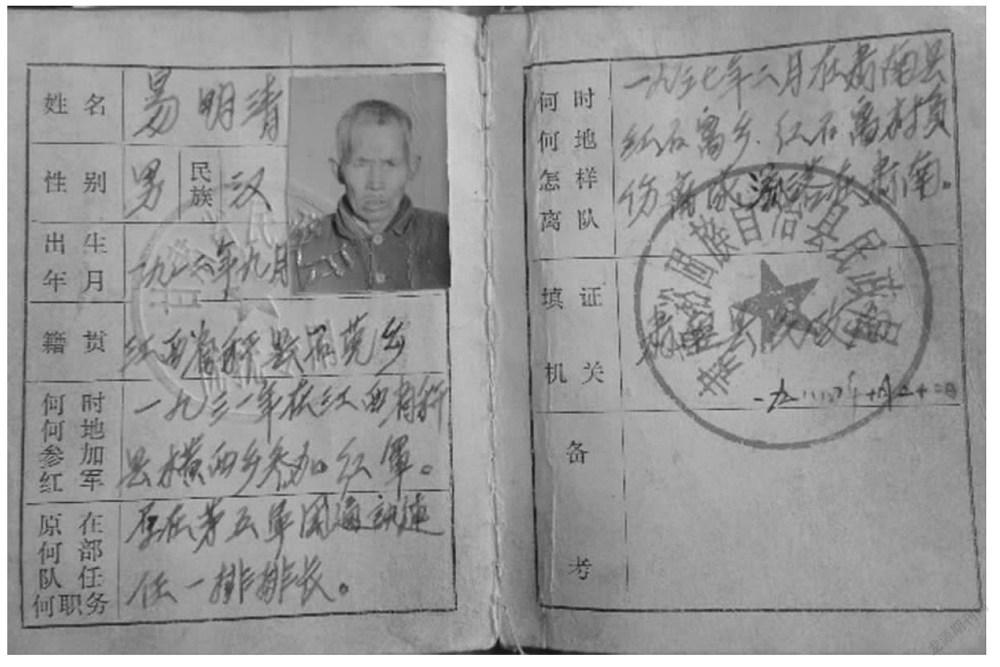

易明清,1914年出生于江西贛縣,1931年參加中國工農紅軍,在紅五軍團當勤務兵,參加中央革命根據地第四次、第五次反“圍剿”斗爭和紅一方面軍、紅四方面軍長征。1936年10月,紅一、紅二、紅四方面軍會寧會師后,按照中央及軍委命令,紅五軍隨紅四方面軍總部、紅九軍、紅三十軍從甘肅省靖遠縣虎豹口西渡黃河,執(zhí)行《十月份作戰(zhàn)綱領》即寧夏戰(zhàn)役計劃,肩負建立河西革命根據地,打通國際聯系的重任。后因戰(zhàn)局變化,過河部隊改稱西路軍,西進河西走廊。易明清是紅五軍軍部通訊排排長。通訊排的任務是每到一地首先要架通電話,為首長聯絡指揮作好準備。他們跟隨部隊經景泰、永昌戰(zhàn)斗后,到了山丹。在山丹縣,堅持了一個多月,先后與敵人進行了山丹城、大佛寺、隘門灘、十里堡等10多次戰(zhàn)斗,三十七團團長李連祥、三十九團政委周暢昌等300多名將士犧牲。紅五軍在山丹堅守城垣,重創(chuàng)敵人,同時,積極宣傳中國共產黨的抗日主張和紅軍宗旨,廣泛發(fā)動群眾,組織成立了縣、街蘇維埃政府,播撒了革命火種。12月27日,根據中央軍委主席團電令,撤離山丹縣城,向臨澤、高臺進發(fā)。

1937年1月1日,紅五軍軍長董振堂率領五軍的三十九團、四十五團及特務團4個連、騎兵團2個連、婦女抗日先鋒團三營一部及部分軍直人員進占高臺縣城。紅五軍兩天內連克臨澤、高臺兩座縣城,勢如破竹,極大地震撼了國民黨政府和馬步芳部。1月5日,接軍委主席團電令:“西路軍即在高臺、臨澤地區(qū)集結,暫時勿再西進。”同日,部隊在高臺縣城組織成立了縣蘇維埃政府;同時,成立抗日義勇軍甘肅省第五路軍。1月9日,國民黨馬步芳、馬步青部隊的河西戰(zhàn)役總指揮馬元海率騎兵、步兵、炮兵及民團2萬余人將紅西路軍分割包圍,切斷臨澤與高臺的聯系,并集結重兵分別進攻臨澤、高臺縣城。1月20日,敵副總指揮馬彪集結1萬多人向高臺發(fā)起進攻。紅五軍將士團結一致,奮起抗擊,保衛(wèi)高臺城,浴血奮戰(zhàn)八天九夜。西路軍總部截獲敵軍情報,得知紅五軍情勢危急,立即派騎兵師由臨澤沙河堡前往高臺救援,中途遭敵重兵截擊失敗。駐守臨澤的部隊兩次派兵增援,均被敵攔截,增援未成。紅五軍彈盡糧絕,寡不敵眾,作戰(zhàn)失利,敵人沖進縣城,軍長董振堂、政治部主任楊克明及以下官兵近3000人英勇血戰(zhàn),壯烈犧牲。易明清自始至終跟隨首長堅守到了最后時刻。高臺縣城被敵攻破后,只有易明清和極少數人殺出了一條血路,突圍了出來。他們回到臨澤城后,被編到紅三十軍八十九師師部通訊連,易明清任排長。隨后,易明清又參加了臨澤倪家營、三道柳溝、梨園口激戰(zhàn)。3月13日下午,在肅南康隆寺戰(zhàn)斗中,八十九師通訊連只剩二十七、八個人,且大部分人都受了傷。他們據守在一道山梁上,繼續(xù)堅持戰(zhàn)斗。由于連日來的行軍、打仗,加上饑餓、寒冷,戰(zhàn)士們疲憊不堪,在戰(zhàn)斗的空隙中,都抱著槍睡著了。深夜刺骨的寒風把他們凍醒后,槍、炮聲震天的戰(zhàn)場,已變得死一般寂靜,部隊已不知去向。左右尋找都找不到部隊,他們就朝大草灘溝腦走去。在紅溝腦的山洞里隱藏了10多天,戰(zhàn)友們一邊療傷,一邊尋找部隊,偶然在一個山溝里發(fā)現了富人隱藏在山洞里的財產、糧食。他們找出了身上僅有的銀元,寫了一張說明情況的條子,把銀元和條子放在其它財物上,拿出糧食充饑。找了10多天,部隊沒找到,卻找到了10多個失散的戰(zhàn)友,他們40多人聚集在一起阻擊敵人。在一次轉移時,他們被搜山的敵騎兵發(fā)現,敵人一下呼拉拉圍了上來,揮舞著戰(zhàn)刀,一邊奔跑一邊怪叫著,猖狂到了極致。易明清和戰(zhàn)友們沉著應戰(zhàn),邊打邊找有利地形反擊,打退了敵人一次次的圍攻,半個多小時的激戰(zhàn),擊斃100多敵人。這時,氣急敗壞的敵人,像狼一樣又一次圍了上來。一名戰(zhàn)士突然發(fā)現易明清的處境非常危險,他撲上去救護易明清時,自己的右腳踝被敵人一槍打斷了。子彈打光了,手雷也扔完了,他們就與敵人展開了肉搏戰(zhàn)。易明清的腿被砍斷,無法動了。他們不幸被俘。易明清因不能行走,被敵人暴打一頓后拋棄在康隆寺附近的山中。其余的戰(zhàn)友都被押往張掖邀功請賞,后來聽說都被活埋了。敵人走后,易明清在裕固族牧人和漢族商人的救護下,活了下來。

半年多過去了。隨著時間的推移,易明清的傷勢也逐漸有了好轉,能拄著木棍行走了。生活能自理了,易明清就在祁連山區(qū)靠幫牧民放牧、種植飼草生活。同時,還抽空撿點蘑菇,挖些藥材,賣掉換些零用錢。就這樣過了五六年。由于長期艱苦的勞作,易明清那沒有完全愈合的腿傷不斷復發(fā),經常疼痛難忍。他覺得不能再這樣漂泊了,必須要安定下來。

扎根石窩村

為了尋找一個安定的家,能很好地活下去,易明清走到了石窩山一帶,這里是裕固族東八格家部落的游牧地,也是當年紅軍打過仗的地方,許多戰(zhàn)友都犧牲在了這里,他想在這里落腳,并守護犧牲戰(zhàn)友的亡靈。1943年的一天,他走到了裕固族老大娘焦斯巴楞家,這是一頂破舊的牛牦帳篷,帳篷里生活著裕固族老阿媽焦斯巴楞和她唯一的女兒,母女二人靠采藥、拾蘑菇、打獵相依為命,過著十分清貧的生活。焦斯巴楞高高的個子,圓圓的臉龐,性格開朗,心地善良,她雖沒有文化卻懂得很多道理,心里知道紅軍是為窮人打天下的部隊。6年前,她冒著生命危險收留10多名失散、負傷的紅軍戰(zhàn)士。敵人到她家搜捕紅軍,恐嚇她、威脅她,還乘機搶劫財物,但她并不怕。為了紅軍的生命安全,她白天領著藏在松林里,晚上領回家,給傷員燒茶、做飯、洗傷口,住了四五天。臨走時,她又為戰(zhàn)士們準備炒面、鐵鍋和引火的火鐮,指給走出大山的方向,并囑咐走小道,別走大路。她營救紅軍的故事易明清早就聽說過。這次,他上門求救。當她得知易明清是流落的紅軍,又有腿傷,生活也沒有著落,還到處流浪時,這位善良的母親收留了他。她的這一舉動不僅是對易明清開始新生活的鼓勵,更重要的是對中國共產黨領導的紅軍指戰(zhàn)員的信任。于是,他暗下決心,決不在老阿媽家吃閑飯。易明清因腿傷,外面的活不能干,重活也干不了,就只能幫阿媽砍柴、背水、燒火、煮茶,料理家務。老阿媽看這個“紅娃子”很勤奮,每天早起晚睡,很體貼人,懂得許多道理,是一個靠得住的人,就把自己心愛的女兒嫁給了他。易明清做了上門女婿,有了一個溫暖、和睦、幸福的家庭。

誰知好景不長。1947年,易明清的妻子患病去世了,剛剛治愈戰(zhàn)爭創(chuàng)傷的他,在心靈上又留下感情的裂痕,整天生活在悲痛之中。焦斯巴楞這位偉大的慈母,強壓著失去女兒的悲痛,安慰他節(jié)哀,鼓勵他打起精神好好生活。妻子去世后,易明清依然與老阿媽生活在一起。老阿媽把他當兒子,一年后,又給他娶了一房媳婦,也是裕固族姑娘,叫蘭秀英,裕固族名叫掃道麥吉。從此,一家3口人相依為命,過著清貧、和睦、幸福的生活。易明清和妻子都對老阿媽很關心、很孝順,有好吃好喝的先給老阿媽吃,有好穿的先給老阿媽穿,有好用的東西也先給老阿媽用,有事外出也時刻掛念著愛已為子的老阿媽,直到為老阿媽送終。

1954年,長子易祖芳出生,1957年女兒易桂香出生,后來又生了兩個兒子易祖才、易祖國。三子一女都生在草原,長在草原,也永遠扎根在了草原。

裕固族牧民的紅管家

新中國成立后,易明清就定居在了肅南裕固族自治縣康樂鄉(xiāng)紅石窩村。紅石窩即當年的石窩,因紅西路軍在這里打過仗,紅西路軍最后一次軍政委員會——石窩會議在這里召開,而改名為紅石窩,全村只有10多戶人家,大部分為裕固族,只有幾戶漢族群眾,主要以游牧為主。1955年,初級合作社成立,易明清被群眾推選為保管員,這是群眾對他的信任。1957年,群眾又推選他擔任會計、財務委員。易明清文化不高,怕當不好會計,但牧民群眾一定要選他,認為他是紅軍,是最值得信任的人。為不辜負牧民群眾的期望,易明清孜孜不倦地學習財務知識和財務管理制度,勇敢地挑起了這個重擔。1958年,人民公社成立時,牧民群眾又推選他兼任生產隊的保管員。從初級社到人民公社,在近20年的財務及保管工作中,易明清始終保持一絲不茍的工作作風,認真負責,給牧民群眾分肉、分油不短斤少兩,生產隊的生產資料和牧民生活肉食,入庫出庫不出一點差錯。生產隊把全部家產交給他,牛肉、羊肉、酥油、曲拉、羊毛、羊皮樣樣具全,有吃的、有喝的、有穿的、有用的,所保管的財物多年來無差錯,無短少,無鼠害,無霉壞變質。具體工作中,易明清嚴格要求自己,堅持秉公辦事原則,做到公私分明,從不貪占公家的便宜,哪怕是一塊肉、一瓶油、一斤炒面,從來都不拿。有些老年人腿腳不方便,易明清就給他們送到家。由于他千方百計方便群眾,盡心盡力地工作,易明清受到牧民群眾的認可、信任、愛戴和尊重,牧民群眾都親切地稱他為生產隊的紅管家。他曾多次被評為先進工作者、勞動模范,受到肅南縣委、縣政府的表彰獎勵,并光榮出席肅南裕固族自治縣勞動模范代表大會和肅南裕固族自治人民代表大會。

易明清從1955年擔任紅石窩村的保管員一直到1973年因年邁才休息,整整干了18年,他無怨無悔。1996年11月22日,易明清去世,享年82歲。

(責任編輯:賈茹)