技術要素空間聯系時空演化及其對經濟增長的影響研究

摘要:以我國31個省域為分析樣本,運用引力模型、空間趨勢面分析技術要素空間聯系的時空演化特征,進一步構建空間計量面板模型實證揭示技術要素空間聯系對區域經濟增長的空間影響效應。結果表明:我國各省域技術要素空間聯系水平在不斷提高但區域分布差異明顯,從 “飄帶”型布局逐漸演化為反“卜”字型、橫“土”字型空間布局,且整體呈現“東高西低,南穩北降”的空間分異趨勢;技術要素空間聯系對區域經濟增長有顯著的正向影響,可通過直接效應、間接效應和總效應促進區域經濟增長,對區域經濟增長的空間集聚作用要大于其空間擴散作用。

Abstract: This paper explores the spatial-temporal ?evolutionary characteristics of the spatial linkage of technology factors in 31 provinces in China using gravity model and spatial trend surface analysis, and further constructs the spatial panel model to investigate the specific effect of spatial linkage of technology factors on regional economic growth by using spatial econometric. The conclusions are as follows: the level of spatial linkage of technology factors in various provinces in China are constantly increasing and have obvious regional differences, their level spatial layout have gradually evolved from "streamer" ?to anti "bo" type ?to horizontal "tu" type, and the overall spatial differentiation trend is "high in the east, low in the west, stable in the south and down in the north". The spatial linkage of technology factor has a significant positive impact on regional economic growth, it actively promotes regional economic growth by the direct effect, indirect effect and total effect. And the spatial agglomeration effect on regional economic growth is greater than its spatial diffusion effect.

關鍵詞:技術要素;空間聯系;空間趨勢面;經濟增長

Key words: technology factors;spatial linkage;spatial trend surface;economic growth

中圖分類號:F062.4;F20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1006-4311(2020)25-0049-06

0 ?引言

促進要素空間流動是實現我國區域經濟協調發展戰略的空間優化必要方式之一。隨著區域經濟一體化的不斷推進,各類要素跨區流動越來越自由和充分,由Castells在上世紀90年代提出的區域流空間研究也日漸突出[1-2]。交通、人才、資金、物流等多種實體或虛擬資源流的地理聯系及其與區域經濟關系的研究正在不斷涌現[3-7]。技術要素作為區域流空間研究中的重要流通性要素,在技術要素流動的影響因素[8]、技術要素流動的鄰近性機理[9]、技術要素流動的區域間非行政壁壘[10]、技術要素流動網絡的時空演化[11]等方面的研究取得了較為豐富的研究成果。但這些研究中,關于技術要素流動中空間相互作用的強度如何,對區域經濟增長的空間影響效應如何,還鮮有研究涉及,有待進一步探討。

空間相互作用最早由美國地理學家Ullman(1957)提出,認為任何區域體系為了能在持續發展中正常運行生產和生活,在區域間、區域內源源不斷地進行人流、資金流、物流、能源流、技術流、信息流等有形無形的空間交換、流動和聯系,進而形成了空間相互作用[12]。由此,結合呂海萍(2019)相關研究[13],本文把技術要素在不同區域發生單向、雙向或多向的流動而在不同區域形成的相互影響和相互聯系的動態作用關系稱之為技術要素空間聯系。技術要素是創新驅動發展的重要戰略性資源,也是區域經濟增長的關鍵動力要素。技術要素空間聯系越緊密,技術要素在不同地理空間的動態優化配置效應、技術知識集聚效應和空間溢出效應等正向影響效應就越強,各區域經濟高質量協調發展對技術要素空間聯系的依賴性也就越強。加之各區域技術要素稟賦的有限性、差異性等特性,技術更新周期的不斷縮短,技術要素在各區域間的流動將越來越頻繁,技術要素空間聯系也就將越來越復雜。因此,我國技術要素空間聯系發展水平如何演化,是否積極促進了區域經濟增長,是本文擬重點去探研的內容,這些問題的深入討論和探索為優化我國技術要素空間流動機制和格局、推進創新驅動發展戰略、統籌我國區域經濟協調發展提供重要的決策參考和啟示。

1 ?研究設計

1.1 技術要素空間聯系測度

技術要素空間聯系反映的是技術要素在不同空間流動及由此形成的空間相互作用,鑒于真實數據獲取的現實難度,技術要素空間聯系還不能準確地定量評價。針對空間聯系方面的研究,學者們通常采用主流的引力模型進行理論模擬測算,已被廣泛應用于創新、貿易、金融、物流等多種要素空間聯系研究[4]。由于引力模型是個無向模型,而技術要素在區域間的流動是一個復雜的受多方面影響因素綜合作用的過程。由此,借鑒白俊紅等(2017)[5]、楊晴晴(2018)[14]的研究成果,對引力模型進行修正,引入影響技術要素流向的兩個主要因素技術吸納水平和產業結構水平,以冀更符合技術流動的現實基本規律。假設地區吸引地區的技術要素空間聯系量為tslij,則:

1.4 數據來源和說明

本文以港澳臺地區外的中國31個省域為空間分析對象。省會城市間的直線距離由百度地圖測算獲取。31個省域的空間鄰接信息根據《中華人民共和國地圖》觀察得到。由于部分指標數據如教育經費等在年鑒上公開公布的時滯為兩年,且考慮大專以上學歷教育程度抽樣比等指標統計口徑上的可比性,本文樣本數據的時間范圍選取為2008年到2016年。區域市場化水平取自王小魯團隊研究的市場化指數。就業人員、實際利用外資額等指標數據來自各省市的統計年鑒,其他數據主要來自《中國科技統計年鑒》和《中國統計年鑒》。

2 ?技術要素空間聯系時空演化分析

2.1 技術要素空間勢能水平分析

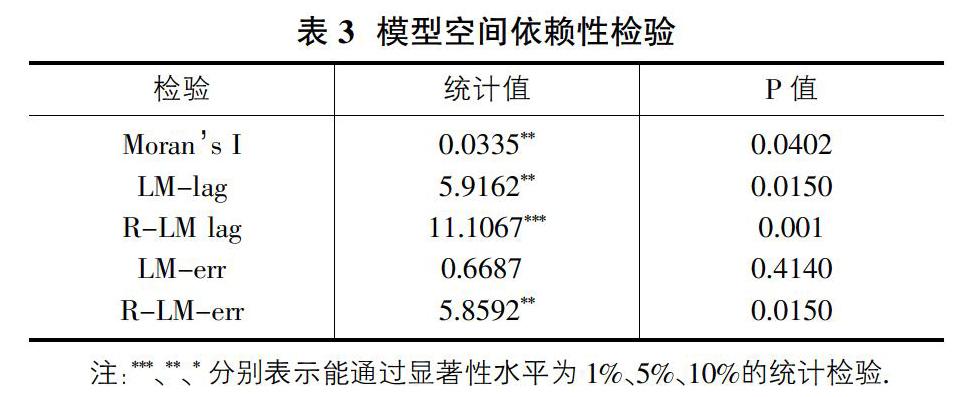

運用公式(1)和(2),借助matlab,可模擬估算2008-2016年我國31個省域技術要素空間聯系量、空間勢能(數據較多,不一一呈現)。一個區域技術要素空間勢能的發展變化能夠反映出該區域與其他區域間技術要素空間聯系總量水平高低變化,也能反映出該區域與其他區域間技術要素空間集聚、空間輻射等空間交互作用強弱變化。為研究所需,本文選取2008、2012與2016年的技術要素空間勢能,運用自然斷裂點分級法,分成高、較高、中等、較低和低五個等級水平進行對比分析,詳見圖1,并將各省域的技術要素空間勢能進行排序見表2。

觀察圖1,總體上我國各省域技術要素空間勢能水平從東部到中部到西部降低的梯度差異分布較明顯,但整體處于上升狀態,從2008年東部地區相對最高為主的“飄帶”型,發展為2012年“東部地區-四川”為相對較高的反“卜”字型,再演變為2016年的“東部-中部-西部”連片成堆提高的橫“土”字型空間布局,這基本與我國區域經濟和區域創新空間不均衡分布格局相吻合。結合表2可知,2008-2016年,東部沿海地區一直是技術要素空間勢能水平最高的區域,其中廣東省始終居首。至2016年,北京、上海、江蘇、山東、浙江的技術要素空間勢能也發展到高水平狀態,位居前六。西部地區的四川和陜西、中部地區的湖北和安徽發展到較高水平,而內蒙古、甘肅、云南、貴州、寧夏、新疆、青海等廣大的西部地區持續處于技術要素空間聯系低下水平。從環比增長率均值看,除遼寧外全國其他省域的技術要素空間勢能均實現了正向增長,且中部和西部地區的技術要素空間勢能增長率均值較大,一定程度上說明中部和西部地區對技術要素的吸引力在提高,也說明技術要素對中部和西部地區的擴散輻射作用在增強,這對促進區域經濟協調發展來說是個利好趨勢。

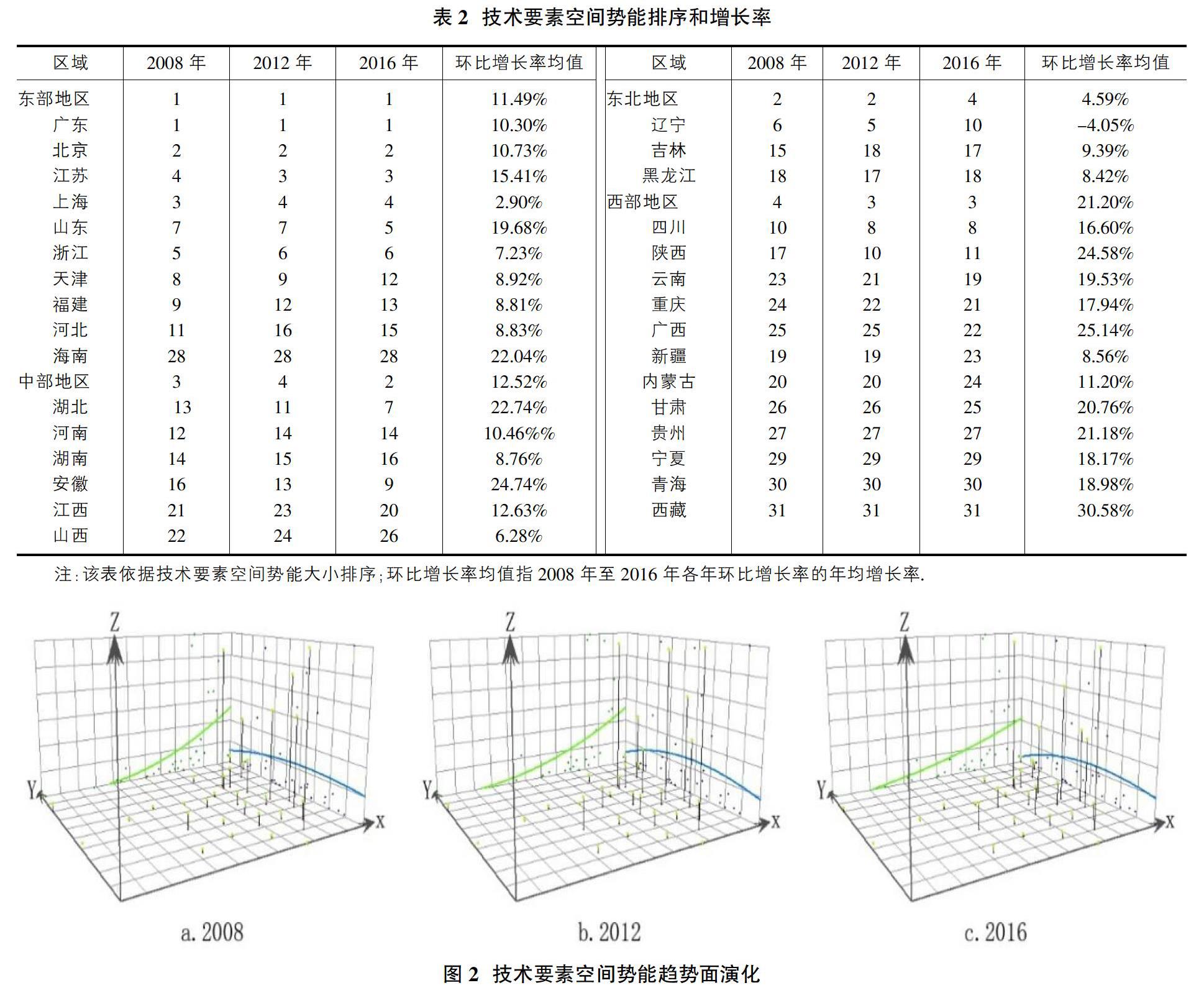

2.2 技術要素空間勢能趨勢面分析

利用公式(3)與(4),結合Arcgis10.2,將2008、2012與2016年我國各省域的技術要素空間勢能進行立體趨勢面分析,可視化直觀呈現其空間分布變化規律,見圖2。Z軸反映的是技術要素空間勢能值,x軸表示東西方向,Y軸表示的是南北方向。

整體而言技術要素空間勢能呈現“東高西低,南穩北降”的空間演化趨勢。東西方向上,呈現從西向東攀升的接近斜線狀空間結構,且東部地區的技術要素空間勢能始終顯著高于西部地區。仔細觀察斜線狀空間結構可知,從2008年發展到2012和2016年,斜線不斷在向西延伸拓展,而東端自2008到2012至2016年均有些許下降,這意味我國西部地區對技術要素的吸引力在不斷增強,東部地區向西部地區的技術知識轉移與輻射也在增強,這有利于發揮技術要素空間流動對區域經濟協調發展的促進作用。南北方向上,空間演化趨勢呈現出一條從南到北延伸且弧度在逐漸增大的拋物線形狀。其中,2008年南部稍微高于北部,2012年與2016年南部基本保持不變但北部不斷下降,表明南部地區的廣東等省域對技術要素的吸引力與匯集力持續很強,相比較而言北部地區的遼寧、黑龍江等省域吸引技術要素流入的發展后勁還不足。顯然,我國各省域技術要素空間聯系動態發展的時空分異指向較為明顯,技術要素空間聯系強度相對最強的區域是東南部,而西北部是相對較弱的區域。

3 ?技術要素空間聯系對區域經濟增長影響的實證分析

關于技術要素空間聯系對區域經濟增長的影響,從理論上分析,技術要素空間聯系越強,技術要素的動態優化配置效應、技術知識集聚效應、技術知識溢出效應等對區域經濟增長的正向影響就越強。結合Krugman的潛能理論[22],本文認為當一個區域的技術要素空間聯系水平越高時,該區域對其他區域的技術要素空間吸引和輻射能力也就越大。這就意味著一方面該區域通過技術要素的空間集聚作用,改善該區域與周邊區域間的技術要素勢差,利于該區域經濟增長;另一方面該區域技術要素稟賦條件的改善和提高,可通過技術要素的空間擴散作用,增強該區域技術知識的空間外溢,從而帶動其他區域經濟增長。由前文分析可知,我國技術要素空間勢能在不斷增強,且趨勢面分析在一定程度上顯現東部技術要素向西部轉移跡象,這些均有利于技術要素在跨區交互聯系中發揮空間集聚與擴散作用。因此,本文粗略判斷和假設技術要素空間聯系對區域經濟增長存在正向影響。下面將運用空間計量模型來進一步驗證。

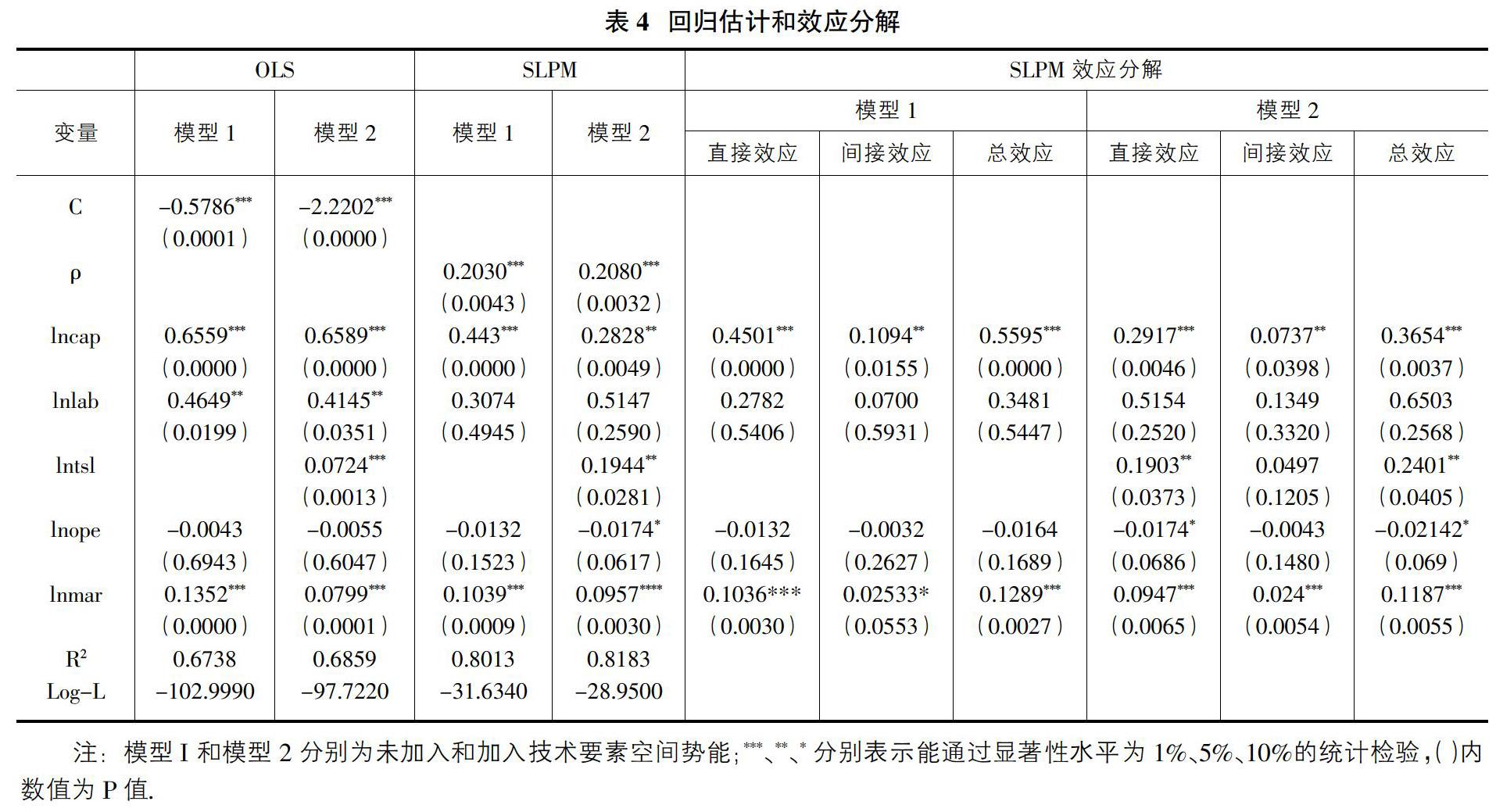

先對技術要素空間聯系影響區域經濟增長的空間計量面板數據進行檢驗。通過LLC、ADF-Fisher和PP-Fisher單位根檢驗,結果顯示面板數據是平穩序列。進一步Kao協整檢驗,顯示存在協整關系,可以做下一步的多元回歸分析。然后通過F統計量和Hausman檢驗確定采用個體固定效應模型。表3的morans I檢驗顯示在5%顯著性水平下我國技術要素空間勢能與區域經濟增長間存在較明顯的空間關聯性,初步表明選擇空間計量面板模型是合適的。根據LM-err和LM-lag以及穩健的R-LM err、R-LM lag檢驗原則[18],LM-lag通過了1%的顯著性檢驗,LM-err沒有通過顯著性檢驗,且R-LM lag比R-LM err更顯著,說明SLPM模型優于SEPM模型。為了充分了解技術要素空間聯系對區域經濟增長的影響,下面對不含技術要素空間勢能(模型1)和包含技術要素空間勢能(模型2)的兩種模型分別進行OLS和SLPM的回歸估計綜合分析,具體結果詳見表4。

由回歸估計可知,OLS下的模型1與模型2 的R2和Log-L 均比SLPM下的要小,表明空間計量面板模型的擬合度比傳統計量面板模型的更好,進一步說明了本文選擇空間計量模型的合適性。無論是OLS還是SLPM,模型2的R2和Log-L均要比模型1的大,表明包含技術要素空間勢能的模型2比沒有加入技術要素空間勢能的模型1的解釋力更強。關于空間相關系數ρ,SLPM下的模型1 與模型2的系數值為正且均通過了1%的顯著性檢驗,說明我國區域經濟增長顯現出明顯的空間溢出效應。

在解釋力更強的模型2回歸結果中,技術要素空間勢能(tsl)的回歸系數在1%或5%的顯著性水平下均為正值,表明技術要素空間聯系對我國區域經濟增長具有積極的促進作用,與前文的研究假設一致。接下來對SLPM下的模型2進一步效應分解可知,技術要素空間聯系對區域經濟增長具有較明顯的正向空間影響效應,其直接效應和總效應在5%顯著性水平下為正影響,間接效應為弱的正向影響,說明技術要素空間聯系一方面可以通過直接效應積極促進本區域經濟增長,另一方面還能通過總效應和間接效應的擴散溢出作用促進周邊區域經濟增長。進一步比較可知,間接效應值顯著小于直接效應值,說明現階段我國技術要素空間聯系的空間擴散輻射作用弱于空間集聚作用。另外模型中的兩個核心變量cap與lab的回歸系數及效應分解值表明,我國經濟增長中勞動力和資本要素投入均產生了重要的正向貢獻,特別是資本的貢獻作用更顯著,這與國內相應研究的多數結論基本一致。而控制變量中,區域市場化水平(mar)對區域經濟增長的促進作用相當明顯。需要提及的是,區域對外開放水平(ope)綜合其顯著性、效應值和方向,對區域經濟增長總體上沒有發揮應有的促進作用。這一進步說明,我國經濟高質量增長急需高水平的對外開放。

4 ?結論和建議

隨著區域發展越來越開放,區域經濟高質量協調發展將越來越依賴于技術要素空間聯系。本文運用改進的引力模型、空間趨勢面模型探查了2008-2016年我國31個省域技術要素空間聯系的時空演化特征,進一步構建SLPM和SEPM空間計量面板模型實證分析了技術要素空間聯系對區域經濟增長的空間影響效應。得出如下結論:我國技術要素空間聯系水平在不斷提高但區域分布差異明顯,從2008年東部地區相對最高的“飄帶”型發展至2012年“東部地區-四川”為相對較高的反“卜”字型,再演變為2016年的“東部-中部-西部”連片成堆提高的橫“土”字型空間格局,整體呈現“東高西低,南穩北降”的空間分異趨勢;我國區域經濟增長具有顯著的空間溢出效應,技術要素空間聯系對區域經濟增長存在積極的促進作用,一方面通過直接效應促進本區域經濟增長,另一方面還通過間接的溢出擴散效應促進其他區域經濟增長,總體而言技術要素空間聯系對區域經濟增長的空間集聚作用要大于其空間擴散作用。

結合上述研究結論,本文建議:一方面進一步完善市場競爭機制,破除各省域間影響技術要素空間交互作用發揮的地理行政壁壘、市場壁壘和體制壁壘,加強技術要素的跨區空間流動,進而全面提升技術要素空間聯系對區域經濟增長的正向促進效應;另一方面,進一步加強政策引導,加大力度推進技術要素現有空間集聚中顯擴散的作用格局,促使技術要素向東北地區、中部地區和西部地區有效分流,同時不斷增強技術要素空間聯系水平高區域的輻射溢出作用,進而全面帶動周邊區域經濟實現共同增長。

參考文獻:

[1]CASTELLS M. The Rise of Network Society[M].Oxford:Blackwell,1996.

[2]CASTELLS M. Grass rooting the space of flows[J].Urban Geography,1999(4):294-302.

[3]MASSON S,PETIOT R. Can the high speed rail reinforce tourism attractiveness? The case of the high speed rail between Perpignan(France)and Barcelona(Spain)[J].Technovation,2009,29(9):611-617.

[4]白俊紅,蔣伏心.協同創新、空間關聯與區域創新績效[J].經濟研究,2015,50(07):174-187.

[5]白俊紅,王鉞,蔣伏心,等.研發要素流動、空間知識溢出與經濟增長[J].經濟研究,2017,52(07):109-123.

[6]呂海萍,化祥雨,池仁勇,等.研發要素空間聯系及其對區域創新績效的影響——基于浙江省的實證研究[J].華東經濟管理,2018,23(5):20-26.

[7]劉程軍,周建平,蔣建華.長江經濟帶區域物流的空間聯系格局及其驅動機制研究[J].華東經濟管理,2019,33(9):87-96.

[8]段德忠,杜德斌,諶穎,等.中國城市創新技術轉移格局與影響因素[J].地理學報,2018,73(4):738-754.

[9]張翼鷗,谷人旭,馬雙.中國城市間技術轉移的空間特征與鄰近性機理[J].地理科學進展,2019,38(03):370-382.

[10]王嵩,張建清,范斐,等.科學技術有效流動與區域間非行政壁壘[J].科技進步與對策,2019,36(22):35-42.

[11]劉承良,管明明.基于專利轉移網絡視角的長三角城市群城際技術流動的時空演化[J].地理研究,2018,37(5):981-994.

[12]Ullman EL.American Commodity Flow[M].Seattle:University of Washington Press,1957.

[13]呂海萍.創新要素空間流動及其對區域創新績效的影響研究——基于中國省域數據[D].浙江工業大學,2019.

[14]楊晴晴.京津冀城市群要素流動偏好及回流效應分析[D].天津:天津理工大學,2018.

[15]Tang Z. An integrated approach to evaluating the coupling coordination between tourism and the environment[J]. Tourism Management, 2015, 46: 11-19.

[16]賴文鳳,駱晨.廣東省產業結構發展水平的空間格局研究[J].地域研究與開發,2017, 36(02):29-34.

[17]魏新穎,王宏偉,徐海龍.高技術產業技術創新的空間關聯與溢出效應[J].經濟問題探索,2019(10):155-164.

[18]Anselin L. Florax R, Rey S J. Advances in spatial econometrics: methodology, tools and applications[M]. Berlin: Springer OVerlag, 2004.

[19]Lesage J P, Pace R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Frorida: CRC Press, 2009.

[20]王小魯,樊綱,余靜.中國分省份市場化指數報告(2016)[M].上海:社會科學文獻出版社,2017.

[21]Fujita M, Krugman P. When is the economy monocentric?: von Thunen and Chamberlin unified[J]. Regional Science and Urban Economics,1995,25(4):505-528.