現代與歷史的交匯德國國會大廈

李宏明 李承宇

1871年,德意志帝國建立,十余年后的1884年,國會大廈開始動工建造,并于1894年竣工,由德國建筑師保羅·瓦洛特設計。

這是一座長138米、寬96米的長方形建筑,中間有半球形穹頂,四角均配有角樓。

這座建筑既體現了文藝復興盛期的古典主義風格,又融合了新巴洛克式建筑風格:正門高大的愛奧尼立柱和上方的三角形山墻是古典建筑的典型特征;精美雕刻的立柱和欄桿,方尖塔造型的裝飾則流露出新巴洛克式風格。四座角樓上矗立著16尊雕塑,分別象征著藝術、科學、教育等;建筑中央高高的穹頂,則以頂部的皇冠昭示著德意志的統一。

1933年,國會大廈因納粹黨人制造的“國會縱火案”而不幸失火,部分建筑被毀。

1945年4月30日,蘇聯紅軍攻下柏林,歐洲戰場的反法西斯戰爭宣告勝利。國會大廈在戰火中損毀嚴重,外墻殘破不堪,穹頂及頂部建筑也被炸毀。

1961年至1971年,西德對國會大廈進行了重建,并對建筑進行了簡化,沒有修復大廈的穹頂部分,國會大廈變成了平頂的模樣。

兩德統一后,1994年至1999年,英國建筑師諾爾曼·福斯特對大廈進行了重新規劃和修繕,保留古老莊嚴的建筑外墻和兩個內院不變,內部體系采用鋼結構重建,重新修建了玻璃穹頂,使這里成為一座現代化的議會辦公大樓。

整修后的國會大廈保留了19世紀的內部擺設和戰爭留下的痕跡,甚至蘇聯紅軍的銘文涂鴉等也被保留了下來。

9AxnUYdn9JqgpqwGAxztyA==

“透明”的設計理念

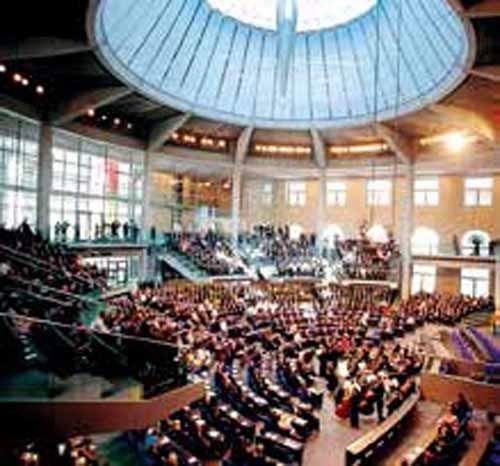

議會大廳有兩層,上層設有旁聽席,據說市民可以自由旁聽議會的討論。大廳頂部就是著名的半球形玻璃穹頂。

進入穹頂內部,透過玻璃可以清楚地看到下方的大廳里政治家討論國家大事的情況。這一設計的理念是:增加議會的透明度,讓普通民眾監督國事。

玻璃穹頂直徑40米,高23.5米,穹頂最高處距議會大廳地面足有47.5米。如今的玻璃穹頂大約只有歷史原型的一半高,以鋼為骨架,以玻璃為幕墻,和中國科技館的球幕影院很像。從頂端懸下的漏斗狀柱子,就像一朵巨大的、盛開的喇叭花,上面鑲嵌著360塊由電腦控制的活動鏡面,可以通過角度變化,調節議會大廳的光照強度。

穹頂內的螺旋通道

在玻璃穹頂內,有兩條230米長的螺旋式對稱坡道,一條上行,一條下行,方便游人到距離地面近50米高的瞭望平臺參觀。

這兩條交錯的環形通道,使上、下樓的參觀者各行其道,互不干擾,不僅人性化,還增添了幾分設計感。

爸爸說,一般國家的國會大廈都會陳列本國藝術家的作品,但因為柏林有著被占領的歷史,所以德國國會大廈不但陳列著本土作品,還陳列著英國、法國、俄羅斯和美國藝術家的作品。我想,這可能是為了提醒人們銘記歷史,不要忘了反思和自省吧!

新玻璃穹頂的設計者諾爾曼·福斯特,是現代建筑史上的泰斗級人物。好多知名的建筑都出自他手,比如位于英國倫敦的瑞士再保險公司總部大廈(綽號“小黃瓜”),北京首都國際機場3 號航站樓等。

我還見過很多古典美和現代美相融合的杰出建筑,比如已故的美籍華人建筑師貝聿(yù)銘設計的盧浮宮金字塔,大英博物館內半透明的中央大廳等。

德國國會大廈,是一座有著深厚歷史積淀的古老建筑,也是一座集藝術成就和綠色建筑技術成就于一身的新時代建筑。

建筑的美學,凝重的歷史,高效能的環保科技,權力與監督的理念融為一體的德國國會大廈,被稱為“改寫人類歷史的建筑”“全歐洲最引人注目的藝術品”,這真是再貼切不過了。